1月18日は2024年最初の、そして2024年で最も条件が良い月面Xデーでした。

1月18日は2024年最初の、そして2024年で最も条件が良い月面Xデーでした。

2024年 月面Xカレンダー

月面余経度358.0°の日時 日没 月高度(方位)

① 1月18日(木)19時11分 16:43 57° (南南西)

① 1月18日(木)19時11分 16:43 57° (南南西) ② 3月17日(日)23時18分 17:46 25° (西北西)

③ 4月16日(火)12時07分 18:15 13° (東北東)

④ 5月15日(水)23時59分 18:42 9° (西)

⑤ 7月13日(土)22時19分 19:01 5° (西南西)

⑥ 9月10日(火)20時47分 17:53 2° (南西)

⑦ 12月8日 (日)12時41分 16:17 9° (東南東)

日中は太陽の光が差し込まない雲量10の曇りでしたが夕方から回復に向かう

という天気予報を信じて準備をしていると…

ほう、おぼろげながら月齢6.6の上弦の月と木星が見えてきました。予報どおり

です。雲が薄くなってきたところで撮影開始です。

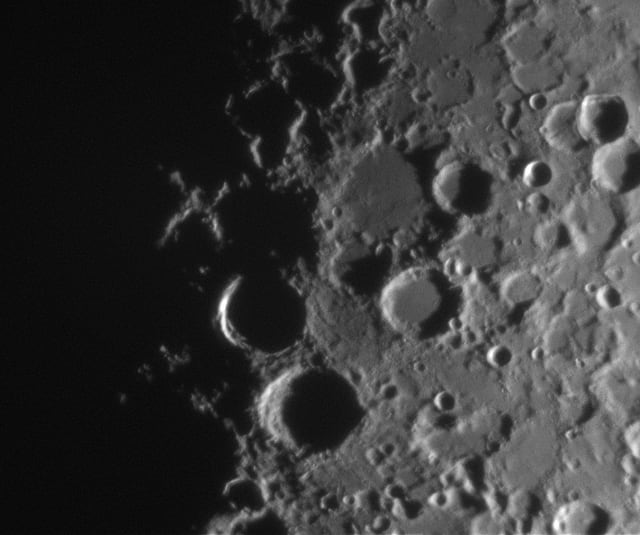

17時56分撮影 撮影時高度63°(予想ピーク時刻の1時間16分前)〈photo〉

17時56分撮影 撮影時高度63°(予想ピーク時刻の1時間16分前)〈photo〉

2024/1/18 17:56 EVOSTAR80ED ASI174MM Shutter=0.735ms Gain=265 (66%) 30sec

18時10分撮影 撮影時高度62°(予想ピーク時刻の1時間1分前)〈photo〉

2024/1/18 18:10 μ210 ASI174MM Shutter=1.278ms Gain=352 (88%) 30sec

18時15分撮影 撮影時高度62°(予想ピーク時刻の56分前)〈photo〉

2024/1/18 18:15 μ210 ASI174MM Shutter=1.211ms Gain=354 (88%) 30sec

18時19分撮影 撮影時高度62°(予想ピーク時刻の52分前)〈photo〉

2024/1/18 18:19 μ210 ASI290MM Shutter=8.182ms Gain=350 (58%) 30sec

18時23分撮影 撮影時高度62°(予想ピーク時刻の48分前)〈photo〉

2024/1/18 18:23 μ210 ASI290MM Shutter=2.864ms Gain=327 (54%) 30sec

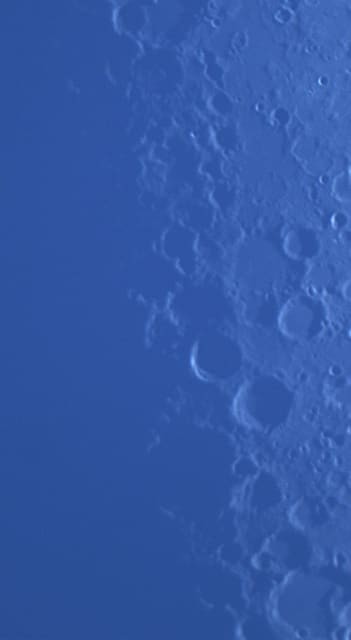

超クローズアップフォト!(予想ピーク時刻の47分前)〈photo〉

超クローズアップフォト!(予想ピーク時刻の47分前)〈photo〉

2024/1/18 18:24 μ210 ASI290MM Shutter=2.864ms Gain=327 (54%) 30sec

予想ピーク前ですがカラダが冷えてきたので今日はここで撮影終了で~す。最後に月のすぐ東側にある木星を1ショットほど撮影しましたが、気流が悪くダメダメ画像だったので即撤収です。

次回の月面Xは 3月17日(日)です。予報ピーク時刻(23時18分)の月高度は25°なので撮影条件は良くありませんが、天気が良かったらプチ遠征して撮影してみることにしましょう。

〈追記動画〉

月面X クローズアップ 2024.1.18

2020年ルナXカレンダー

2020年ルナXカレンダー