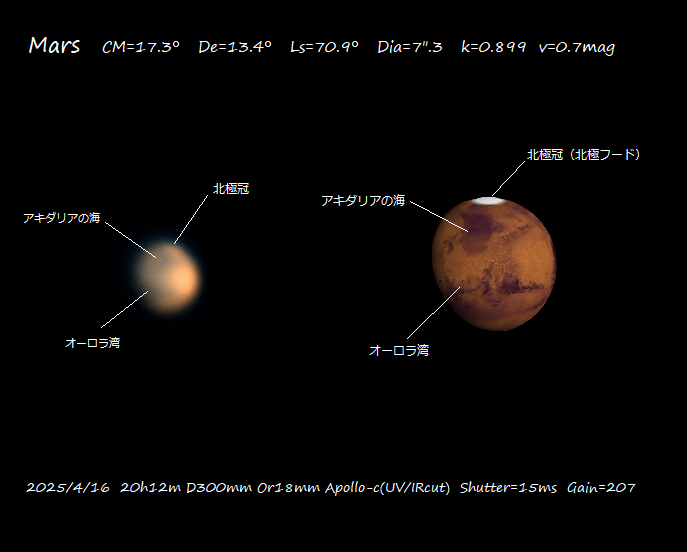

例年なら梅雨入り前の6月上旬は好天気になるのだが今年は天気が良くない。夏至を過ぎた火星の撮影にチャレンジしたいところだが撮影できたのは6月4日と6月5日の2日間だけだった。

例年なら梅雨入り前の6月上旬は好天気になるのだが今年は天気が良くない。夏至を過ぎた火星の撮影にチャレンジしたいところだが撮影できたのは6月4日と6月5日の2日間だけだった。6月4日は画像処理ができないほど気流が悪くボツだったが6月5日は気流が良かったのでアルベド地形を抽出することができた。気流が良いといっても薄明終了時の高度は27°なので時間が遅くなるほどシンチレーションは悪くなる。

撮影はできるだけ早い時間が望ましいので薄明終了前の20時27分から撮影を開始したのだが、21時11分まで続けた撮影の中で解像度が高かったのは20時40分までのショットでその後は急激に解像度が悪くなっていた。

撮影時の中央経度は262°、まもなく日の入りを迎える大シルチスが見えていたので画像は南を上(北半球を下)にしている。Lsは92.9°、火星の夏至から5日過ぎたころだ。

6月5日20時34分の火星(撮影時高度30°)

6月5日20時34分の火星(撮影時高度30°)

20h32m-20h36m Shutter=19.89ms Gain=350 (43%) Duration=90s 25% Drizzle1.5× De-rotation270s

上記画像は90秒露出画像3枚をデ・ローテンション処理したものだが見たとおり軟調な解像度となっている。今回に限っては1枚画像の方が解像度は荒いが細部が分かる画像となった。↓

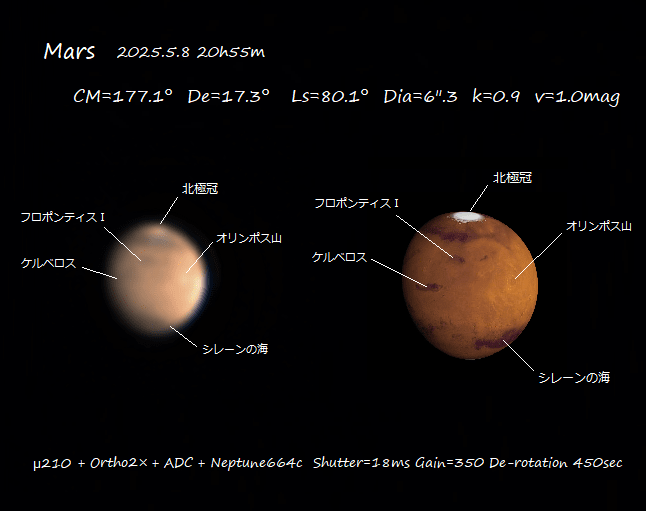

いよいよ東北地方にも梅雨入りの気配がやって来た。梅雨入りは6月14日頃になりそうだが明日6月12日と6月13日は移動性高気圧の通過にともなう晴れ予報が出ている。たぶんこれが2024年7月23日から始めた今シーズンの火星撮影のラストチャンスとなるだろう。

中央経度は180°付近なのでアルベド模様の少ない地域だが、撮影に耐えられる雲量(透明度)とシーイングになることを期待してチャレンジしてみることにしよう。