7月18日に作成した木星をWinJUPOSでDe-rotation処理してみました。

7月18日に作成した木星をWinJUPOSでDe-rotation処理してみました。

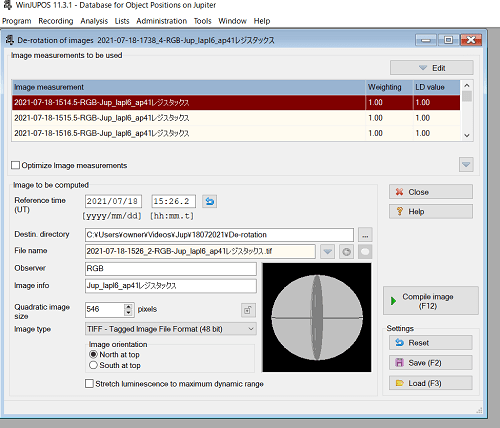

こちらは24時14分から24時39分までの25分間に撮影した画像24枚をWinJUPOSで読み込ませた時の画面です。木星の自転で生じた位相のずれを中央時刻(15h26m)に合わせて自動で重ねてくれます。

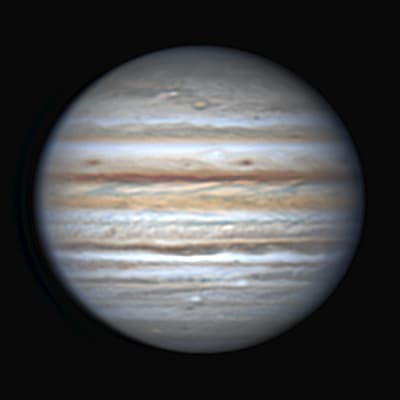

で、こちらが24枚重ねた画像です。WinJUPOSはシーイングが良いときに効果を発揮しますが、解像度が劇的に良くなるわけではないので期待しすぎは禁物です。

Diameter=47.27" Magnitude=-2.76

2021.7.18 15h26.5m CMI=175.3° CMII=230.1° CMIII=44.1°

µ-210+powermate2×+Imaging Flip Mirror +ADC+ UV/IRcut + ZWO ASI290MC

60sec Shutter=31.51ms Gain=279 (46%) Autostakkert3 50% of 24images

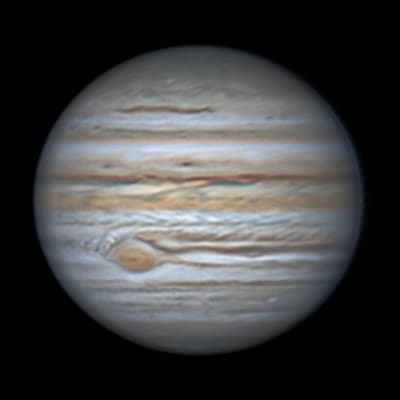

こちらは02時55分から03時37分に撮影した14枚を重ねた画像です。大赤斑付近は細かい模様まで浮かび上がりましたがリムがやや不鮮明になっています。

2021.7.18 18h20.0m CMI=269.1° CMII=323.1° CMIII=137.9°

µ-210+powermate2×+Imaging Flip Mirror +ADC+ UV/IRcut + ZWO ASI290MC

60sec Shutter=33.38ms Gain=279 (46%) Autostakkert3 50% of 14images

こちらは上記写真と同じ時に撮影した画像から良質な画像を6枚セレクトして重ねたものですが、枚数が少ないと当然ながら解像度は悪くなりますね。

2021.7.18 18h25.7m CMI=284.7° CMII=338.6° CMIII=153.5°

µ-210+powermate2×+Imaging Flip Mirror +ADC+ UV/IRcut + ZWO ASI290MC

60sec Shutter=25.28ms Gain=336 (56%) Autostakkert3 50% of 6mages

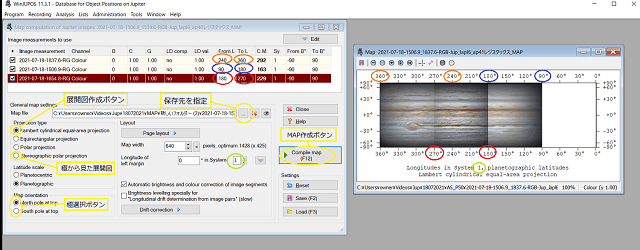

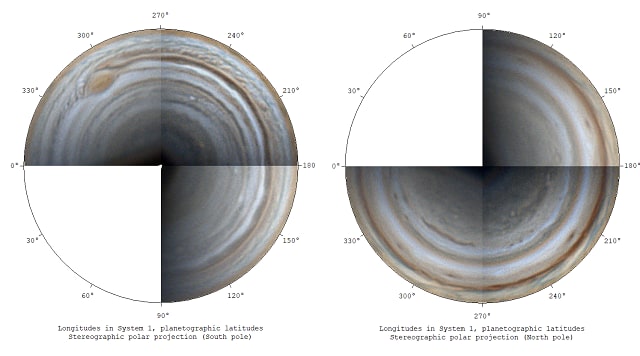

今回初めての試みとしてWinJUPOSのMAP作成機能を使って展開図を作成してみました。位相の違う3枚の画像をセレクトして重ねてみたのですが、イマイチ使い方が分からなかったので試行錯誤の連続でした。完璧ではありませんがとりあえず備忘録として画像を貼り付けておくことにします。

今回初めての試みとしてWinJUPOSのMAP作成機能を使って展開図を作成してみました。位相の違う3枚の画像をセレクトして重ねてみたのですが、イマイチ使い方が分からなかったので試行錯誤の連続でした。完璧ではありませんがとりあえず備忘録として画像を貼り付けておくことにします。

今回の撮影時間はトータルで3時間半だったので木星の3/4周分の画像を取得できました。

こちらは南極と北極から見た展開図を拡大した画像です。

今後天気の良い日に空白部分の撮影ができれば全周MAPを作成できるので、チャンスを伺うことにしましょう。

無償貸与? 賃貸? for SALE! ですか~? まさかの廃棄・焼却処分!?… それはないですよね~?

無償貸与? 賃貸? for SALE! ですか~? まさかの廃棄・焼却処分!?… それはないですよね~?