天気が良くなった5月2日に春の星座で二重星ウオッチングをしました~。

天気が良くなった5月2日に春の星座で二重星ウオッチングをしました~。

最初のターゲットはおとめ座の γ(ガンマ)星 ポリマです。おとめ座 γ星は見かけ等級がほぼ等しい(3.65等級と3.56等級)連星で離角が2".9と近いのでキレイな双子星に見えます。

ポリマまでの距離は約38光年、 公転周期が168.93年の連星で1836年と2005年の離角が最小でわずかに0".2~0".3 ほどだったそうです。2020年以降は小望遠鏡でも分離できる離角(2".9)になっているようなので今が見頃といえますね。

次のターゲットはしし座の γ(ガンマ)星 アル・ギエバです。明るい方(主星)の見かけ等級が2.28等級で伴星が3.51等級なのでやや光度差がある二重星です。色味は黄色系(伴星は緑がかった黄色?)で離角は4".7です。

こちらも連星ですが、2つの恒星は少なくとも170天文単位(太陽と冥王星の間の距離の4倍)も離れていて、公転周期は500年以上であるため完全な軌道はまだ分かっていないそうです。

3番目のターゲットはうしかい座のε(イプシロン)星 イザールです。プルケリマといった方がピンとくる二重星ですね。主星の明るさが2.37等級で伴星が5.12等級、オレンジ色系の主星と青色系の伴星の色の対比がとても美しいペアです。離角は2".9ほどですがしっかり分離して見えました。

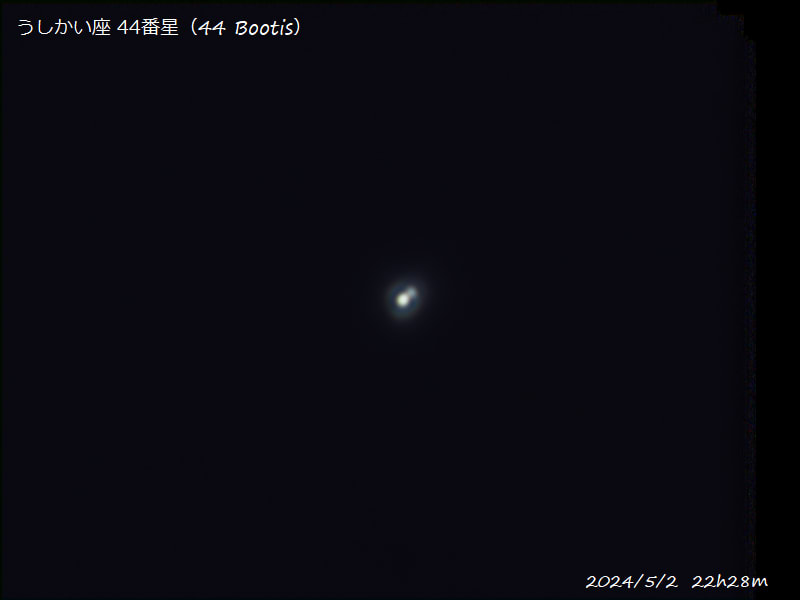

さて、本日の最後のターゲットは「星座の事典」のうしかい座のページで「美しい二重星。離角は年々減少していて、現在、口径15cmの望遠鏡で2つの星に見える。」と紹介されている「うしかい座の44番星」です。

今宵の観望はステラナビゲーターを赤道儀に接続させてあるので、44Booを検索してToGoさせれば導入完了なのですが、望遠鏡の視野に入ってきた星はどう見ても二重星に見えません。

倍率を96倍→134倍→268倍と上げてもひとつ星で、だるま状に見えることもありません。導入がズレたかなぁ~と思って再導入してみたのですが間違ってはいないようです。

とりあえず25mmアイピースで撮影をしてみたところ分離はしていませんでしたがどこか違和感を感じたのでアイピースを18mmに交換して撮影してみると、わぉ、分離しました~。

うしかい座44番星はハーシェルが発見した二重星のようですが、二重星であることが確認された1819年のときの離角が1".5 で2020年現在の離角はわずかに0".2 のようです。

なるほど、20cm望遠鏡の分解能は0".6なので、倍率を高くして覗いても離角0".2の44番星が分離しないのは当然のことだったんですね~。うしかい座44番星の見かけ等級は4.83等級ですが分離すると主星が5等級で伴星が6等級の明るさになるそうです。

さて、今宵のウオッチングはこれで終了です。眼視で見てから惑星カメラに切り替えて撮影するのはピント合わせやら何やらで意外と時間がかかってしまいます。この続きは次回の晴れたときに~と待っていると季節が進んで予定の天体が撮影できなくなること学びました~。

撮影対象リストは季節を先取りして計画することが効率の良さにつながりますね。