「隠逸詩人」、「田園詩人」といわれた陶淵明の辞を紹介します。

彭沢県令を辞して、あらゆる官職をやめ、田園に生きることを決意した陶淵明は、その喜びを「歸去來兮辭」として作りました。

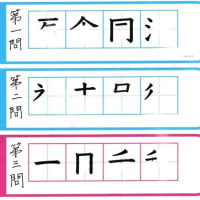

「帰去來兮辞」の本文は四段からなります。一段目は、官を辞して家に帰る決意を述べ、はやる心で帰路に赴く様を描き、彭沢から故郷の柴桑までは凡そ百里、陶淵明は長江を船で遡りました。なお、「歸去來兮辭」の中の「帰去來兮」を「かえりなんいざ」と訓読したのは菅原道真です。

つまり、平安時代、中国から陶淵明の詩文「歸去來兮辭」が入りましたが、当時の人は「歸去來兮の辭」の中の「歸去來兮 田園將蕪」を訳すのに苦労しました。菅公も苦悩すること旬日、ある晩、夢の中で啓示があり、「歸去來兮」を「かえりなんいざ」と読みました。この読み方は今日まで使われています。

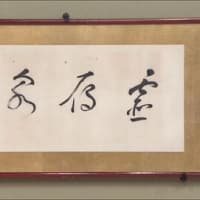

歸去來兮辭

歸去來兮 歸去來兮かえりなん いざ

田園將蕪胡不歸 田園 將に蕪(あ)れなんとす 胡(なん)ぞ歸らざる

既自以心爲形役 既に自ら心を以て形(からだ)の役(しもべ)と爲す

奚惆悵而獨悲 奚(なん)ぞ惆悵(ちゅうちょう)として獨り悲しむや

悟已往之不諫 已往(いおう)の諫むまじきを悟り

知來者之可追 來者の追う可きを知る

實迷途其未遠 實に途に迷うこと 其れ未だ遠からず

覺今是而昨非 今の是にして 昨の非なるを覚りぬ

舟遙遙以輕颺 舟は遙遙として 以て輕く颺あがり

風飄飄而吹衣 風は飄飄として 衣を吹く

問征夫以前路 征夫に問うに 前路を以てし

恨晨光之熹微 晨光(しんこう)の熹微(きび)なるを恨む

さあ帰ろう、田園が荒れようとしている。いままで生活のために心を犠牲にしてきたが、もうくよくよと悲しんでいる場合ではない。今までは間違っていたのだ。これからは自分のために未来を生きよう。道に迷ってもそう遠くは離れていない。

船はゆらゆらとして軽く、風はひょうひょうと衣を吹く。船頭にこれからの行き先を問い、朝の光のおぼろげなのを恨む。

二段目は、家に帰った喜びと、家でのくつろぎの一時を述べる。家人に迎えられ、好きな酒をのんびりと飲める喜びが語られている。

乃瞻衡宇 乃ち 衡宇(こうう)を瞻(あふぎ)み

載欣載奔 載(すなわ)ち欣び 載ち奔(はし)る。

僮僕歡迎 僮僕(どうぼく)は 歡び迎え、

稚子候門 稚子(ちし)は 門に候(ま)つ。

三逕就荒 三逕は荒に就(つ)くも

松菊猶存 松菊は猶お存せり。

攜幼入室 幼を攜(たずさ)えて 室に入れば

有酒盈樽 酒有りて 樽に盈つ。

引壺觴以自酌 壺觴(こしょう)を引きて 以て自ら酌み、

眄庭柯以怡顏 庭柯(ていか)を眄(なが)めて 以て顏を怡(よろこば)しむ。

. 倚南窗以寄傲 南窓に倚りて 以て寄傲(きごう)し、

審容膝之易安 膝を容るるの安んじ易きを審(つまびらか)にす。

園日渉以成趣 園は日ゞに渉って 以て趣を成し、

門雖設而常關 門は設くと雖も 常に關(とざ)せり。

策扶老以流憩 扶老(ふろう)を策(つえつ)きて 以て流憩(りゅうけい)し、

時矯首而遐觀 時に首を矯(あ)げて遐觀す。

雲無心以出岫 雲無心にして 以て岫(みね)を出で

鳥倦飛而知還 鳥は飛ぶに倦きて 還るを知る。

景翳翳以將入 景は翳翳(えいえい)として 以て將に入らんとし、

撫孤松而盤桓 孤松を撫でて盤桓(ばんかん)す。

やっと我が家が見えたので、小走りに向かっていくと、召使いたちが出迎え、幼な子は門で待っていた。三本の小道は荒かけているが、松や菊は昔のまま残っている。

幼な子を抱きかかえて部屋に入れば、酒の用意ができている。壺觴(徳利と盃)を引き寄せて手酌し、庭を眺めれば、自然に顔がほころんでくる。南の窓に寄りかかってくつろぐと、狭いながらも居心地の良いのは我が家である事がしみじみ感じられる。

庭は日ごとに趣を増し、門は常に閉ざしたままだ。杖をついて散歩し、時に首をもたげてあたりを眺める。雲は無心に山裾からわき上がり、鳥はねぐらに帰ろうとする。日は次第に暗くなって夕日が沈もうとしているが、一本松をなでながら、いつまでも立ち去りがたい。

三段目は、もう一度「歸去來兮」と決意を述べた後で、田園で暮らす喜びを描く。二段目が秋であったのに対し、これは春を歌う。おそらくは、帰郷の翌年に作ったのであろう。

歸去來兮 歸去來兮(かへりなんいざ)

請息交以絶遊 交りを息(や)め 以て遊びを絶たんことを請ふ

世與我以相遺 世 我と 以て相ひ遺(わす)れ

復駕言兮焉求 復た駕して 言(ここ)に焉(いづく)にか求めん

悅親戚之情話 親戚の情話を悅び,

樂琴書以消憂 琴書を樂しみ 以て憂ひを消す

農人告余以春及 農人 余に告ぐるに春の及べるを以てし

將有事於西疇 將に西疇に於いて 事有らんとす

或命巾車 或は巾車に命じ

或棹孤舟 或は孤舟に棹さす

既窈窕以尋壑 既に窈窕として 以て壑(たに)を尋ね

亦崎嶇而經丘 亦た崎嶇として丘を經(ふ)

木欣欣以向榮 木は欣欣として 以て榮に向かひ

泉涓涓而始流 泉は涓涓として 始めて流る

羨萬物之得時 萬物の 時を得たるを羨み

感吾生之行休 吾が生の 行くゆく休するを感ず

―さあ帰ろう、世間との交際をやめよう、自分と世間とは相容れない、なんで再び官吏の生活に戻ることを考えようか。

―親戚のうわさ話を喜んで聞き、琴書を楽しんで屈託がない、農夫が春の来たことを告げ、西の畑で農作業を始めた、車に乗ったり、船を操ったりして、深々とした谷を訪ねたり、険しい丘に登ったりする、木々は生い茂り。泉はほとばしる、万物が時を得て栄える中、私は自分の人生が終わりに近づいていくのを

感ずるのだ。

四段目は、自然の恵みに対比して人の命のはかないことを、一種の無常観を以て述べる。陶淵明の人生観がよく現れている部分である。

已矣乎 已矣乎(やんぬるかな)

寓形宇内復幾時 形を宇内に寓すること復た幾時ぞ

曷不委心任去留 曷ぞ心を委ねて去留を任せざる

胡爲遑遑欲何之 胡爲れぞ遑遑として 何にか之かんと欲す

富貴非吾願 富貴は吾が願ひに非ず

帝鄕不可期 帝鄕は期す可からず

懷良辰以孤往 良辰を懷ひて 以て孤り往き,

或植杖而耘子 或は杖を植(た)てて耘子す

登東皋以舒嘯 東皋に登り 以て舒(おもむろ)に嘯き

臨淸流而賦詩 淸流に臨みて 詩を賦す

聊乘化以歸盡 聊(ねが)はくは化に乘じて 以て盡くるに歸し

樂夫天命復奚疑 夫の天命を樂しめば 復た奚をか 疑はん

―致し方のないことだ、人間はいつまでも生きていられるわけではない、どうして心を成り行きに任せないのだ、また何故あたふたとして、どこへ行こうというのだ、

―富貴は自分の望むところではない、かといって仙人になれるわけでもない、よい日を選んで散歩し、杖をたてて草刈りをしたり、土を盛ったりする、

―また東の丘に登っては静かにうそぶき、清流に臨んでは詩を賦す、願わくはこのまま自然の変化に乗じて死んでいきたい、天命を甘受して楽しむのであれば、何のためらいがあろうものか

ちなみに、上記の中にある「清流に臨みて詩を賦す」を引用して、川嶋辰彦教授は、長女紀子様の成婚にあたって「清流に臨みて詩を賦して行け」の語句をはなむけに贈ったということです。

松枝茂夫 「陶淵明全集 (下)」 岩波文庫

彭沢県令を辞して、あらゆる官職をやめ、田園に生きることを決意した陶淵明は、その喜びを「歸去來兮辭」として作りました。

「帰去來兮辞」の本文は四段からなります。一段目は、官を辞して家に帰る決意を述べ、はやる心で帰路に赴く様を描き、彭沢から故郷の柴桑までは凡そ百里、陶淵明は長江を船で遡りました。なお、「歸去來兮辭」の中の「帰去來兮」を「かえりなんいざ」と訓読したのは菅原道真です。

つまり、平安時代、中国から陶淵明の詩文「歸去來兮辭」が入りましたが、当時の人は「歸去來兮の辭」の中の「歸去來兮 田園將蕪」を訳すのに苦労しました。菅公も苦悩すること旬日、ある晩、夢の中で啓示があり、「歸去來兮」を「かえりなんいざ」と読みました。この読み方は今日まで使われています。

歸去來兮辭

歸去來兮 歸去來兮かえりなん いざ

田園將蕪胡不歸 田園 將に蕪(あ)れなんとす 胡(なん)ぞ歸らざる

既自以心爲形役 既に自ら心を以て形(からだ)の役(しもべ)と爲す

奚惆悵而獨悲 奚(なん)ぞ惆悵(ちゅうちょう)として獨り悲しむや

悟已往之不諫 已往(いおう)の諫むまじきを悟り

知來者之可追 來者の追う可きを知る

實迷途其未遠 實に途に迷うこと 其れ未だ遠からず

覺今是而昨非 今の是にして 昨の非なるを覚りぬ

舟遙遙以輕颺 舟は遙遙として 以て輕く颺あがり

風飄飄而吹衣 風は飄飄として 衣を吹く

問征夫以前路 征夫に問うに 前路を以てし

恨晨光之熹微 晨光(しんこう)の熹微(きび)なるを恨む

さあ帰ろう、田園が荒れようとしている。いままで生活のために心を犠牲にしてきたが、もうくよくよと悲しんでいる場合ではない。今までは間違っていたのだ。これからは自分のために未来を生きよう。道に迷ってもそう遠くは離れていない。

船はゆらゆらとして軽く、風はひょうひょうと衣を吹く。船頭にこれからの行き先を問い、朝の光のおぼろげなのを恨む。

二段目は、家に帰った喜びと、家でのくつろぎの一時を述べる。家人に迎えられ、好きな酒をのんびりと飲める喜びが語られている。

乃瞻衡宇 乃ち 衡宇(こうう)を瞻(あふぎ)み

載欣載奔 載(すなわ)ち欣び 載ち奔(はし)る。

僮僕歡迎 僮僕(どうぼく)は 歡び迎え、

稚子候門 稚子(ちし)は 門に候(ま)つ。

三逕就荒 三逕は荒に就(つ)くも

松菊猶存 松菊は猶お存せり。

攜幼入室 幼を攜(たずさ)えて 室に入れば

有酒盈樽 酒有りて 樽に盈つ。

引壺觴以自酌 壺觴(こしょう)を引きて 以て自ら酌み、

眄庭柯以怡顏 庭柯(ていか)を眄(なが)めて 以て顏を怡(よろこば)しむ。

. 倚南窗以寄傲 南窓に倚りて 以て寄傲(きごう)し、

審容膝之易安 膝を容るるの安んじ易きを審(つまびらか)にす。

園日渉以成趣 園は日ゞに渉って 以て趣を成し、

門雖設而常關 門は設くと雖も 常に關(とざ)せり。

策扶老以流憩 扶老(ふろう)を策(つえつ)きて 以て流憩(りゅうけい)し、

時矯首而遐觀 時に首を矯(あ)げて遐觀す。

雲無心以出岫 雲無心にして 以て岫(みね)を出で

鳥倦飛而知還 鳥は飛ぶに倦きて 還るを知る。

景翳翳以將入 景は翳翳(えいえい)として 以て將に入らんとし、

撫孤松而盤桓 孤松を撫でて盤桓(ばんかん)す。

やっと我が家が見えたので、小走りに向かっていくと、召使いたちが出迎え、幼な子は門で待っていた。三本の小道は荒かけているが、松や菊は昔のまま残っている。

幼な子を抱きかかえて部屋に入れば、酒の用意ができている。壺觴(徳利と盃)を引き寄せて手酌し、庭を眺めれば、自然に顔がほころんでくる。南の窓に寄りかかってくつろぐと、狭いながらも居心地の良いのは我が家である事がしみじみ感じられる。

庭は日ごとに趣を増し、門は常に閉ざしたままだ。杖をついて散歩し、時に首をもたげてあたりを眺める。雲は無心に山裾からわき上がり、鳥はねぐらに帰ろうとする。日は次第に暗くなって夕日が沈もうとしているが、一本松をなでながら、いつまでも立ち去りがたい。

三段目は、もう一度「歸去來兮」と決意を述べた後で、田園で暮らす喜びを描く。二段目が秋であったのに対し、これは春を歌う。おそらくは、帰郷の翌年に作ったのであろう。

歸去來兮 歸去來兮(かへりなんいざ)

請息交以絶遊 交りを息(や)め 以て遊びを絶たんことを請ふ

世與我以相遺 世 我と 以て相ひ遺(わす)れ

復駕言兮焉求 復た駕して 言(ここ)に焉(いづく)にか求めん

悅親戚之情話 親戚の情話を悅び,

樂琴書以消憂 琴書を樂しみ 以て憂ひを消す

農人告余以春及 農人 余に告ぐるに春の及べるを以てし

將有事於西疇 將に西疇に於いて 事有らんとす

或命巾車 或は巾車に命じ

或棹孤舟 或は孤舟に棹さす

既窈窕以尋壑 既に窈窕として 以て壑(たに)を尋ね

亦崎嶇而經丘 亦た崎嶇として丘を經(ふ)

木欣欣以向榮 木は欣欣として 以て榮に向かひ

泉涓涓而始流 泉は涓涓として 始めて流る

羨萬物之得時 萬物の 時を得たるを羨み

感吾生之行休 吾が生の 行くゆく休するを感ず

―さあ帰ろう、世間との交際をやめよう、自分と世間とは相容れない、なんで再び官吏の生活に戻ることを考えようか。

―親戚のうわさ話を喜んで聞き、琴書を楽しんで屈託がない、農夫が春の来たことを告げ、西の畑で農作業を始めた、車に乗ったり、船を操ったりして、深々とした谷を訪ねたり、険しい丘に登ったりする、木々は生い茂り。泉はほとばしる、万物が時を得て栄える中、私は自分の人生が終わりに近づいていくのを

感ずるのだ。

四段目は、自然の恵みに対比して人の命のはかないことを、一種の無常観を以て述べる。陶淵明の人生観がよく現れている部分である。

已矣乎 已矣乎(やんぬるかな)

寓形宇内復幾時 形を宇内に寓すること復た幾時ぞ

曷不委心任去留 曷ぞ心を委ねて去留を任せざる

胡爲遑遑欲何之 胡爲れぞ遑遑として 何にか之かんと欲す

富貴非吾願 富貴は吾が願ひに非ず

帝鄕不可期 帝鄕は期す可からず

懷良辰以孤往 良辰を懷ひて 以て孤り往き,

或植杖而耘子 或は杖を植(た)てて耘子す

登東皋以舒嘯 東皋に登り 以て舒(おもむろ)に嘯き

臨淸流而賦詩 淸流に臨みて 詩を賦す

聊乘化以歸盡 聊(ねが)はくは化に乘じて 以て盡くるに歸し

樂夫天命復奚疑 夫の天命を樂しめば 復た奚をか 疑はん

―致し方のないことだ、人間はいつまでも生きていられるわけではない、どうして心を成り行きに任せないのだ、また何故あたふたとして、どこへ行こうというのだ、

―富貴は自分の望むところではない、かといって仙人になれるわけでもない、よい日を選んで散歩し、杖をたてて草刈りをしたり、土を盛ったりする、

―また東の丘に登っては静かにうそぶき、清流に臨んでは詩を賦す、願わくはこのまま自然の変化に乗じて死んでいきたい、天命を甘受して楽しむのであれば、何のためらいがあろうものか

ちなみに、上記の中にある「清流に臨みて詩を賦す」を引用して、川嶋辰彦教授は、長女紀子様の成婚にあたって「清流に臨みて詩を賦して行け」の語句をはなむけに贈ったということです。

松枝茂夫 「陶淵明全集 (下)」 岩波文庫