明治43年、金之助(漱石)の胃の調子は依然すぐれず、長与病院に入院して蒟蒻療法を受けます。それでも快方に向かわず修善寺温泉の菊屋で転地療養を始めました。

年が明けても漱石の会葬は形を変えて続きます。

朝日新聞から医者と看護婦、そして記者も送り込まれました。そんな中「500gの大吐血」を起こし危篤状態に陥ります。

朝日の記者が本社へ“夏目漱石、危篤なり”と打電すると、たちまちのうちに広まり、身内はもちろん高浜虚子、大塚保治、安倍能成、森田草平、野上豊一郎、野村伝四、池辺三山、菅虎雄、鈴木三重吉、森巻吉、編集者、看護婦数名と伊豆の片田舎は異様な人の群れになりました。

どうにかこの難を乗りきったものの体調は回復せず、この状況に朝日新聞は”打出の小槌”の漱石に無理をさせない方針を決めます。

朝日新聞社員になってからの金之助の働きぶりは文字通り獅子奮迅の活躍。三年余りの歳月で執筆された作品の量の多さと、質の高さは当時のどの作家にもなし得ないものでした。漱石の一度引き受けた約束は反故にしない性格、そして自分を見いだしてくれた朝日新聞の池辺三山への友情が源になっていたのです。

翌年の文部省からの博士号授与の話も「文学には権威も熨斗も必要ない」と断ります。

体調がすぐれないまま連載、講演をこなしているとき、五女の雛子を亡くし、続いて池辺三山の死と大切な人の死が続き打ちのめされます。

明治45年7月30日明治天皇崩御。江戸、明治の波乱の時代を生きた聡明な明治天皇を敬愛していた金之助は「明治というかがやける時代が終わったのだ」と切ない心境を小説『心』に込めようと決心しました。

執筆が忙しく体調はいっこうに回復に向かいませんでしたが、木曜会には新しく若き芥川龍之介、中勘助、内田百閒が集まってきました。

大正3年4月に始まった『心』の連載が終わった後には、漱石は10人ほどの新進作家に短い連載を書かせることを計画します。武者小路実篤、小川未明、野上弥生子、久保田万太郎、里見弴、田村俊子、谷崎潤一郎など。これが思わぬ評判をよび、「作家」漱石が後に「名編集者」とも呼ばれる由縁になる出来事でした。

木曜会に集まる門下生への漱石の眼差しは常に優しく、文芸を志す若者へ支援を惜しみませんでした。日本近代文学の基礎となった作家の大半が漱石の影響を受けていると言われます。

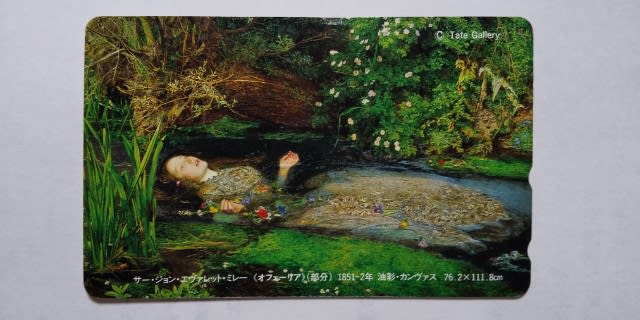

大年5年5月『明暗』の連載が始まります。胃潰瘍の発作で嘔吐を繰り返していた11月、大内出血を起こし脳貧血で意識は朦朧としていました。

12月病状はいっこうに良くならず、金之助が横たわる向こうの部屋には常に4、50人の親戚、門下生、朝日の記者、出版社の人間が控えるようになってきました。

枕元で子供たちは歯を食いしばって必死に涙をこらえていました。金之助は優しく「いいんだよ。もう泣いたっていいんだよ」と。その言葉を聞いて子供たちがいっせいに声を上げて泣き出しました。金之助はその泣き声を耳にして小さくうなづきました。

大正5年12月9日午後6時、夏目金之助は49歳の生涯をました。連載していた『明暗』は第188回をもって中絶、未完となりました。

葬儀は青山斎場、戒名は”文献院古道漱石居士“。参列者千余名という数字は彼がいかに慕われていたかを物語ります。

年が明けても漱石の会葬は形を変えて続きます。

新聞や雑誌でも追悼の特集が組まれ、初めて“文豪”の言葉が用いられ『文豪夏目漱石』となりました。

連載の最後は漱石が最も信頼していた寺田寅彦と、漱石がその才能を高く評価した芥川龍之介が金之助との思い出を語らいながら散歩する場面です。

二人の会話は、漱石のユーモアに満ちあふれた人間としての魅力と若者に見せた素直な態度に及び、漱石との素晴らしい邂逅を讃えあいました。

「私たちは先生のうしろ姿と足跡を追って懸命に登ればいいのだと思います」

「あれは漱石山脈とでも言うのではないでしょうか」

金之助は死の直前まで残される妻鏡子と子供たちの生活を心配していましたが、漱石の死が全国に伝わると同時に作品が飛ぶように売れ始めました。それから翌年にかけては最大の売れ行きとなり増刷しても間に合わないほどでした。

📗📘📙📖📗📘📙📖📗📘📙📖

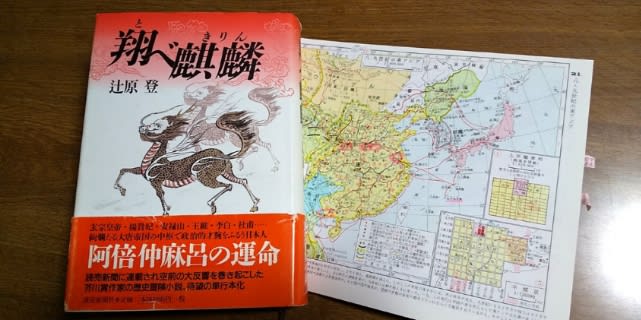

連載『ミチクサ先生』はオリンピック開会式の前日に終わり、新しく安部龍太郎『ふりさけ見れば』が始まっています。

あの『等伯』で直木賞受賞した作家です。毎朝、新聞を開くのが待ちきれないないほど胸がおどります。