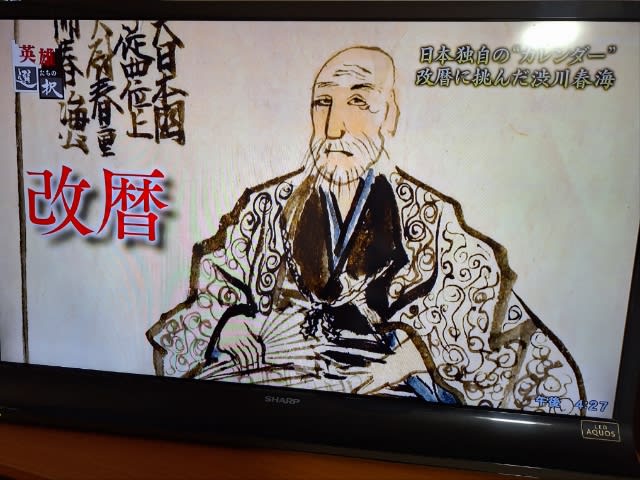

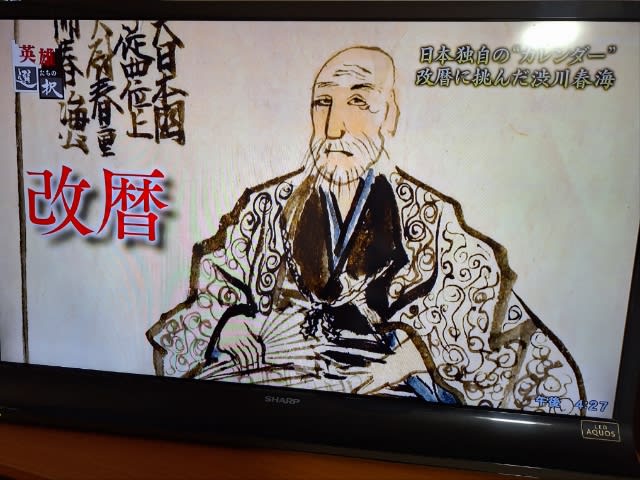

BS「英雄たちの選択」で『天のことわりを見抜け!渋川春海 改暦への挑戦』の録画を正月気分が抜けた頃やっと見ました。

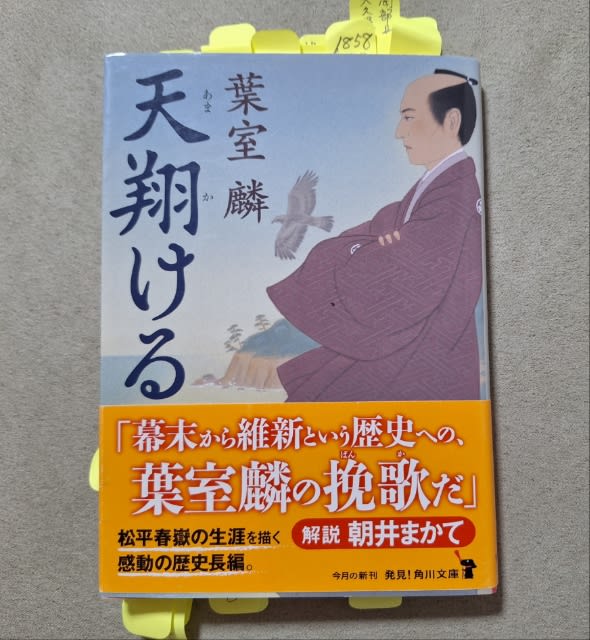

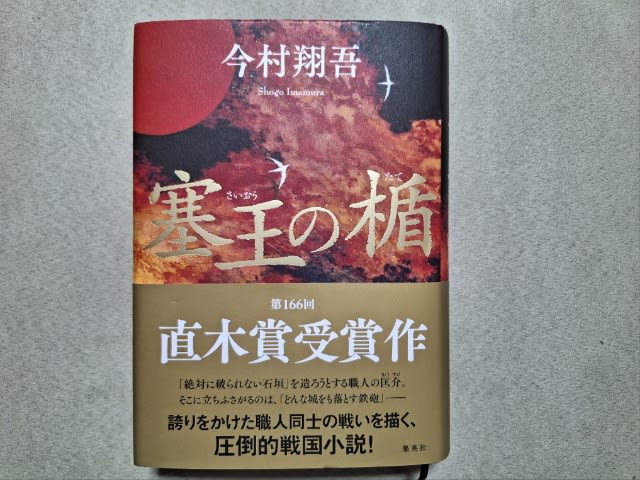

タイトルも著者名も四角張って引いてしまいそうですが、とにかく一気に読めて、読後が爽やか!

地味~なタイトルですが、年の初めにふさわしい清新な番組でした。

渋川春海は別名・安井算哲を名乗る幕府お抱えの囲碁棋士でもあります。

自分で天体観測をして、あらゆる資料を読み、日本独自の暦作りをめざしますが、失敗と挫折の苦節20年。

この番組の出演者が作家冲方丁(うぶかたとう)さんで、春海への思い入れが深く熱かったのでとても印象に残りました。

中学では「江戸時代に暦を作ったのが渋川春海」とテスト用の無味乾燥な記憶をしていました。だから冲方さんの解説を聞いて大きく心を揺すぶられました。

もっと詳しく知りたい・・・と本を購入。

タイトルも著者名も四角張って引いてしまいそうですが、とにかく一気に読めて、読後が爽やか!

春海のサポートが徳川光國、保科正之、酒井忠清・・・と、この辺りも面白いところです。そんな恵まれた中での一大事業でした。

『武家の手で文化を創出し、もって幕府と朝廷の安泰をなす』という保科正之の願いどおりに、それまでの宣命暦、授時暦、大統暦の誤謬を指摘し、大象限儀で観測した自分の暦「大和暦」の正しさを証明したのです。それを「貞享暦」と呼ぶ勅命を賜り、改暦実現となったのです。

17世紀中頃。関孝和も主要な登場人物で、この頃の算術がかなり発達していたのには驚きでした。

『勾の二乗に、股の二乗を足すと、弦の二乗に等しい』

なんともう、三平方の定理があったのです!びっくり、びっくりです。明治維新で急激に科学が発展したのではなく、この頃からの基礎があったのだと思われます。

これで春海は幕府初代天文方になりますが、国立天文台の職員の方は今でも「渋川先生」と呼ぶそうです。