「ロシア西部クルスク州への越境攻撃を続けるウクライナ軍のシルスキー総司令官は12日、ロシア領約千平方㌔を制圧したと明らかにした。ロシアが2022年2月にウクライナ侵攻を開始して以降、ウクライナがロシア領内で展開した初の大規模作戦で、最大級の軍事的成果となった」

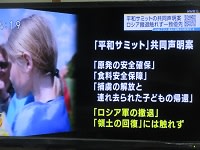

14日付の京都新聞が掲載した【キーウ共同】電です。6日ウクライナが奇襲的に開始したロシア領内への攻撃を、日本のメディアは一様に「越境攻撃」「越境作戦」と称しています。なぜ「軍事侵攻」と言わないのでしょうか(写真左は15日のNHK国際報道2024)。

クルスク州(写真中)の知事代行はウクライナの攻撃によって、「住民12人が死亡、12万Ⅰ千人が既に避難しており、最終的な避難者は18万人に達する」(14日付共同)と述べています。

ゼレンスキー大統領は11日の声明で、「越境攻撃について、ロシアが受ける「報いだ」として正当化を主張」(13日付京都新聞=共同)しました。軍幹部らとの会合でも「自衛権の行使だ」と主張(15日付朝日新聞デジタル)しました。

しかし、民間人に対する攻撃は「自衛」の範囲を越えた報復であり、国際法に違反していることは明らかです。

「自衛権の行使」という言い分で民間人攻撃が許されるというのは、ガザでジェノサイドを続けているイスラエルの言い分と変わりません。「自衛」の名目で国際法違反の民間人攻撃を正当化することはできません。

22年2月24日にロシアが国境を越えてウクライナに侵攻したとき、ロシアは「軍事作戦」だと強弁しましたが、メディアは「軍事侵攻」あるいは「軍事侵略」と表記しました。

ロシアには「軍事侵攻」、ウクライナには「越境攻撃」「越境作戦」。メディアの二重基準(ダブルスタンダード)は明らかです。こうした二重基準は何をもたらすでしょうか。

NHKは今回も常連の防衛研究所の研究員(自衛官)を登場させ、「ウクライナの越境攻撃の成否が注目される」とコメントさせています(13日のニュース)。共同通信も「さらなる進軍か制圧地の守備強化か、越境作戦の今後の展開が焦点となっている」(15日付京都新聞)と配信しています。

こうした報道はたんに偏向しているだけではなく、ウクライナの軍事侵攻を煽っていると言って過言ではないでしょう。

ウクライナのロシアへの軍事侵攻は、ロシア市民の犠牲だけでなく、ロシアの報復によるウクライナ市民のさらなる犠牲も生みます。双方の戦争被害が拡大し、戦闘はさらにエスカレートします。

いま必要なのは、双方が戦闘を直ちに停止し、停戦・和平協議を開始することです。

軍事侵攻を「越境攻撃」と称する偏向・扇動報道が、停戦・和平を遠ざけているメディアの責任は重大です。