イチロー(本名・鈴木一朗)氏が21日、米国野球殿堂に選出されました。通算3089安打など数々の実績が評価されました。

イチロー(本名・鈴木一朗)氏が21日、米国野球殿堂に選出されました。通算3089安打など数々の実績が評価されました。 イチロー(本名・鈴木一朗)氏が21日、米国野球殿堂に選出されました。通算3089安打など数々の実績が評価されました。

イチロー(本名・鈴木一朗)氏が21日、米国野球殿堂に選出されました。通算3089安打など数々の実績が評価されました。

現在行われている大相撲九州場所の土俵下に、引退した白鵬(間垣親方)の姿があります。白鵬が日本相撲協会の年寄(親方)になるにあたって、相撲協会からきわめて異例・異常なことが行われていたことが分かりました。それは白鵬だけの問題ではなく、大相撲、ひいては「日本文化」がもつ根深い問題と無関係ではありません。

永年白鵬を取材してきた相撲リポーターの横野レイコさんがその経過を語っています(14日の朝日新聞デジタル)。ポイントは次の2点です。

① 白鵬の引退会見(10月1日、写真左)の前日、日本相撲協会は白鵬の年寄、間垣襲名の条件として、「相撲道から逸脱した言動をしない」などとする「異例の誓約書」にサインさせた。

② 白鵬は年寄名跡がなくても、本人一代に限って現役時代のしこ名で親方になれる「一代年寄」になる十分な資格があるが、協会の有識者会議は今春、「一代年寄」の存在自体を否定する提言書をまとめた。あまりに唐突・強引で、白鵬の引退を視野に入れたものだと感じた人も多かったと思う。

相撲協会が白鵬を「一代年寄」にしたくなかったことと、白鵬がモンゴル出身であることは果たして無関係でしょうか。これまでの「一代年寄」は大鵬、北の湖、貴乃花の3人ですが、いずれも日本出身です。

「誓約書」の内容を詳しく見るとこうなっています。「大相撲の伝統文化や相撲道の精神、協会の規則、ルールやマナー、相撲界の習わし、しきたりを守り、そこから逸脱した言動を行わないこと」(9月30日の時事ドットコム)

この「相撲道の精神」とは一体どのようなものでしょうか。

日本相撲協会はその「使命」をこう規定しています。「太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させる」(公式サイト)

かつて、白鵬と同じモンゴル出身の横綱・日馬富士が引退に追い込まれた時(2017年11月)も、八角理事長(当時)は「日本の国技を背負う力士であるという認識を新たに」せよ、という「講話」を全力士に行いました。

そもそも相撲協会は、年寄(親方)になるためには日本国籍の取得を絶対条件としていますが(白鵬は2019年9月に帰化)、これ自体、大相撲が「国技」として「日本国家」と深く結びついていることを示しています。

「我が国固有の国技」。このキーワードで、大相撲は神事すなわち神道と結びついています。大相撲自体が神事と言って過言ではありません。例えばそれは、土俵(神が宿る結界とされている)を清める儀式や、土俵に女性を上げないことに表れています。その土俵の屋根は、天照大神を祀る伊勢神宮を真似た神明造です。

神道との結びつきは必然的に天皇制との深い関係にいきつきます。その関係は、天皇裕仁によってかつてなく強固になりました。

例えば、優勝力士には「天皇賜杯」が渡されますが、この慣習が始まったのは1926年で、当時の裕仁皇太子が協会に下賜した金で製作されたのが始まりです。

さらに、天皇裕仁の下で強行された侵略戦争の中で、「武道としての相撲」「相撲道」の普及が「国策」として行われました(新田一郎著『相撲の歴史』山川出版1994年)。

相撲協会が白鵬に突き付けた「誓約書」の「大相撲の伝統文化」とは神道の伝統文化であり、「相撲道の精神」とは「国技」として天皇制と深く結びついた「精神」にほかなりません。

その「誓約書」へのサインを事実上強要したことは、モンゴル出身の白鵬に“皇民化”への圧力をかけたものと言えるのではないでしょうか。

ラグビーW杯は「日本代表」の快進撃で盛り上がっているようですが、見過ごせない問題があります。日本チームの結束を生むために「国歌」(「君が代」)が利用されているというのです(写真左は試合前に「君が代」を歌う「日本代表」)。

「日本代表」の快進撃を支えているのは、リーチ・マイケル主将をはじめとする外国人選手です。31人の代表メンバーのうち15人(48%)が外国出身といいます。外国人選手の比率が高いのは、「3年以上継続、または通算10年以上居住」すればその国の代表選手になれるというラグビー独特のルールによるものです(今大会以後、3年は5年に変更)。それはラグビーがイングランドで生まれ、イギリスの植民地各地に広がった歴史に由来するとされています。

「日本人であろうが、外国人であろうが、日本で活躍する選手を代表に呼ぶ(招へいする―引用者)のは自然なこと…。ラグビーのよさの一つが異なるルーツを持つ仲間たちと一緒に戦うこと」(日比野弘元日本代表監督、山川徹著『国境を越えたスクラム』中央公論新社)と言われるゆえんです。

そのため「日本代表」としてのまとまりをつくる必要があるとして、「国歌」(「君が代」)に最初に着目したのは、リーチ選手の実業団チームの先輩でもある前日本代表主将の廣瀬俊朗氏だといわれます。

「『お互いに認め合える場』の一つとして取り組んだのが、国歌である。廣瀬は…リーチと『強いチームとはどんなチームなのか』話し合った。そこで注目したのが国歌だった。…廣瀬らリーダーが中心となり、合宿中に国歌の練習を行って、歌詞の意味を教えた。『日本の繁栄を願う歌だと話しました。そして日本の未来のために、ぼくらは何ができるのか…』(廣瀬氏―引用者)」(前掲『国境を越えたスクラム』)

廣瀬氏やリーチ氏は、「君が代」が「日本の繁栄を願う歌」だと思い込み、他の外国人選手にもそう「教えた」というのです。

これは「君が代」に対する大変な誤解(無理解)です。

「君が代」は、「近代では天皇を寿ぐ歌、また天皇の治世を祝う歌」(『天皇・皇室辞典』岩波書店)です。

政府の1941年版『初等科修身二』では、「君が代」の歌詞について、「『天皇陛下のお治めになる御代は、千年も万年もつづいて、おさかえになりますやうに』という意味で、国民が心からおいはい申しあげる歌」と説明されています(佐藤文明著『「日の丸」「君が代」「元号」考』緑風出版)

戦後の新憲法の下でも、1999年9月に改訂された『小学校学習指導要領解説』で、「国歌『君が代』は…天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国の繁栄と平和を祈願した歌である」と明記されています(前掲『天皇・皇室辞典』)。

「君が代」はあくまでも“天皇賛美の歌”なのです。

そんな歌が、スポーツに、とりわけ外国人選手が半数を占めるチームにふさわしくないのは明白です。代表選手の中には帝国日本が「日の丸」と「君が代」をテコに植民地支配した韓国出身の選手もいます。

廣瀬氏やリーチ選手が「君が代」の本当の意味を知っていれば、チームの団結のための歌などにはしなかったのではないでしょうか。

そう思っている時、興味深い話を聞きました。実際にラグビー「日本代表」の士気を高め団結を強めている歌があるというのです。しかしそれは「君が代」ではありません。選手たちが「ビクトリーロード」といっている歌です。

ジョン・デンバーなどが歌った「カントリーロード」の曲に日本代表候補の山本幸輝選手が歌詞を付けた替え歌で、「この道ずっとゆけば 最後は笑える日がくるのさ」と歌います。SNSで拡散し、ファンの間でも広まっているとか(写真中)。事実、スコットランド戦で歴史的勝利を収めたあと、選手たちはフィールドで円陣を組んでこの歌を歌っていました(写真右)。

選手とファンが一体となって歌い、士気を高め、勝利を喜び合う歌。それは「ビクトリーロード」なのです。「君が代」にその役割は到底果たせません。

仮に「国歌」なるものが必要だとしても、「天皇賛美」の「君が代」が不適切なのは言うまでもありません。ましてスポーツに、とりわけ多国籍共生のラグビーに、「君が代」が似つかわしくないのは明白です。

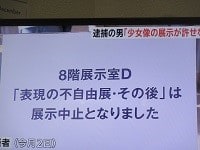

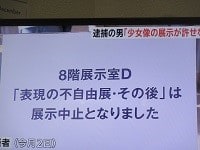

「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が開催3日で中止になった問題で、共同通信は「アート炎上 表現の不自由展を考える」と題した、5人のアーティスト・識者の論考を連載で配信しました(中国新聞は8月20日付~24日付)。注目された指摘を紹介し、この問題で問われているものは何なのかをあらためて考えたいと思います。

企画展に出品したアーティストの1人、小泉明郎さんは以前、韓国の公立美術館で旧日本軍の特攻隊を扱った作品を展示した際、保守派の猛烈な抗議を受けました。しかし、メディアや作品を通じて、これは軍国主義をたたえるものではないと伝え、理解されました。

「検閲が横行した独裁政治を経験した韓国では、表現の自由は守るものだという意識が浸透しているように感じる」

同じく今回の企画展に出品した1人、吉開菜央さんは、かつて東京で、映像作品に対し「同和問題に抵触する」とクレームをつけられ、やむをえず黒塗りの「修正」を受け入れてしまった経験があります。

「その後、作品はフランス・カンヌ国際映画祭に出品され、黒塗りなしの完全版が上映された。現地での公式上映に立ち会って分かったのは、いろいろな意見を表明する場が大切にされているということ。議論を途絶させてはいけないことを、権力者ほどよく分かっていた」

武蔵野美術大教授(憲法)の志田陽子さんは、「表現の自由」に対する日本とドイツの違いをこう指摘します。

「ドイツの法律には芸術の自由を保障する規定がある。背景にあるのはナチスドイツが前衛芸術などを『退廃的』と抑圧した歴史だ。芸術家を追い込み、芸術への感動を利用して国民の感情を、特定の方向へ統制した。戦後のドイツはこの行為を反省し、公金で文化、芸術を支援する際も、内容に政治介入しないというルールを定めた」

今回の問題の背景には「安倍政権が『韓国敵視政策』を加速させている影響も大きい」という山崎雅弘さん(戦史・紛争史研究家)は、こう強調します。

「現代の日本人が理解しておくべきことは、日本は敗戦を機に大日本帝国時代の人権軽視の価値観を捨て、基本的人権を尊重する日本国に生まれ変わったという自覚だ。大日本帝国と日本国は違う」

日本が韓国や欧米諸国とくらべて「表現の自由」の際立った後進国なのはなぜか。それはたんに人権に対する認識が低いというだけでなく、憲法に「表現の自由」が明記された歴史的背景、すなわち戦前の大日本帝国(天皇制国家)が「表現の自由」を奪って侵略戦争・植民地支配を強行した歴史の教訓を、日本人が学んでいない、自覚していないからではないでしょうか。志田さんが指摘するドイツときわめて対照的です。

かつて「あいちトリエンナーレ」の芸術監督を務めたこともある五十嵐太郎さん(建築評論家)は、今回の問題は「今の社会における最大の問題点を浮かび上がらせた」としながら、「だが、企画展の作品を引っ込めたままでは、表現の自由を狭める悪い前例となるだけだ。中止に至った経緯の説明や事態について議論の場を設けてほしい」と述べています。

憲法に「表現の自由」が明記された歴史的背景・歴史の教訓こそ議論され、学ばれるべきでしょう。「天皇」「元慰安婦」をモチーフにした作品の「表現の自由」が奪われていることはけっして「理由」のないことではありません。

「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展・その後」が開幕3日で中止された事件(3日)は、菅義偉官房長官、河村たかし名古屋市長(写真右)、松井一郎大阪市長らの「検閲」発言・圧力、「表現の自由」を侵害する勢力と迎合する社会、それに屈して主催者に無断で中止した実行委員会(実行委員長・大村秀章愛知県知事、芸術監督・津田大介氏)など、多くの深刻な問題を含んでいます。

一方、別の角度から見れば、今回の事件は現代日本社会・日本人の弱点を浮き彫りにしたともいえるのではないでしょうか。

今回の「表現の不自由展・その後」にはどのような作品が展示されていたのでしょうか。焦点になっている「平和の少女像」(写真左)を含め、計16作品のテーマ・モチーフは次の通りです(実行委のHP、4日付朝日新聞などからのまとめ)。

〇重重―中国に残された朝鮮人日本軍「慰安婦」の女性たち

〇遠近を抱えて(天皇制がモチーフと思われます)

〇「中国のもの食わない」という社長からもらったお菓子

〇落米のおそれあり…沖縄の米軍機墜落事故をモチーフに店のシャッターに描いた絵

〇平和の少女像…日本軍戦時性奴隷がモチーフ

〇9条俳句―「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」

〇空気♯1…天皇をモチーフにした作品

〇焼かれるべき絵(内容はわかりません)

〇群馬県朝鮮人強制連行追悼碑

〇償わなければならないこと(内容はわかりません)

〇気合100連発(内容はわかりません)

〇時代の肖像-絶滅危惧種 idiot JAPONICA 円墳…「現政権の右傾化を阻止」などと記した作品

〇福島サウンドスケープ(東電原発事故がモチーフと思われます)

〇Tami Fujie 1986 work(内容はわかりません)

〇マネキンフラッシュモブの作品(内容はわかりません)

〇ラッピング電車の第五号案「ターザン」など(横尾忠則作品)

分かっているだけでも(分からないのは私が知らないだけですが)「表現の自由」から排除されたテーマ・モチーフは次の通りでした。

朝鮮人元「慰安婦」、天皇(制)、中国、沖縄、米軍基地、憲法9条、朝鮮人強制連行、安倍政権、福島(東電原発事故)

ということは、これらのテーマ・モチーフこそ、国家権力とその走狗が、真相を知られては困る、自由に表現されては困ると恐れているテーマ・モチーフだということではないでしょうか。

「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれたのは、直接的には「平和の少女像」への脅迫だったとしても、攻撃されたのはけっして「少女像」だけではなかったでしょう。

事実、「トリエンナーレ実行委の説明によれば、同展の中止を決定づけた電話やメールによる抗議の対象は『慰安婦5割、天皇4割』であったといいます」(8月11日「終わりにしよう天皇制!『代替わり』反対ネットワーク」の抗議声明)。

これを反面教師と考えれば、「朝鮮人元慰安婦」「天皇(制)」はじめ、上記の諸テーマこそ、その真相・実態が広く知られる必要がある、「日本国民」はその真実を知る責任がある、ということではないでしょうか。

安倍政権は5月1日に行われる「皇位継承」の儀式の1つ「剣璽等継承の儀」(写真左は前回)に女性皇族の参列を認めないことを決めました(17日)。これに対し朝日新聞は<皇位継承儀式 「女性排除」の時代錯誤>と題した23日付の社説で、「社会常識から乖離・逆行」するものと批判しました。

女性皇族の排除は明確な女性差別であり、批判は当然です。しかし、朝日社説の「批判」には重大な欠陥があります。それは朝日に限らず、「女性皇族排除」を批判するいわゆる“リベラル”に共通する欠陥といえます。

第1に、「女性皇族排除」の根本原因を回避していることです。この問題の根本は現在の皇室典範(第1条)が皇位継承を「男系男子」に限定していることです。これが憲法(第14条)の「法の下の平等」「男女平等」に反していることは明白です。

「継承の儀」から女性皇族を排除したことに対する批判は、この皇室典範の憲法違反に向けられなければなりません。言い換えれば、「象徴天皇制」が女性差別の上に成り立っている問題に批判の矛先を向ける必要があります。

ところが朝日の社説は、「女性・女系天皇を認めるか否かをめぐっては長年の論争があり、慎重な姿勢をとるのはわからなくはない。だがその話と参列を許さないこととは次元が異なる話だ」として、逆に根本問題の棚上げを主張しています。

女性皇族排除を「妥当」とする天皇主義者の八木秀次麗沢大教授は、「(継承の儀の)本質は皇位継承に関するものである以上、継承資格を持たない女性皇族は出席する必要がない。…女性皇族の出席を検討するのであれば、先に男系男子に限った皇位継承の在り方を議論するのが筋だ」(18日付共同配信)と述べていますが、これは”右”からの正論です。

第2に、朝日社説は、「『国民の総意』に基づく天皇であるために、憲法原則にかない、多くが納得できる姿をめざして議論を深めなければならない」と結んでいます。

同じく「女性皇族排除」を批判する河西秀哉名古屋大大学院准教授は、「『剣璽等継承の儀』は国事行為で国民の行事でもある。女性であることを理由に参列が認められないということは、21世紀の社会では考えられない」(18日付共同配信)と述べています。

共通しているのは、皇位継承の儀式は「国民の総意」に基づく「国民の行事」なのだから女性皇族も参列させるべきだ、という主張です。この前提は根本的に間違っています。

「剣璽等継承の儀」は「三種の神器」のうち「剣」と「璽(勾玉=まがたま)」を引き継ぐもので(「鏡」は伊勢神宮に安置)、皇室神道の最も重要な儀式です。しかも、天皇の代替わりにそれを行うことは旧皇室典範(第10条)に明記されていたことです。敗戦によって旧皇室典範は廃止され、新たな皇室典範ができましたが、それには「神器の継承」は一言も入っていません。「剣璽等継承の儀」の法的根拠は何もないのです(政府が「皇室経済法第7条」を持ち出すのは詭弁以外の何物でもありません)

それを「国事行為」として強行することは、政教分離の原則に反する点でも、戦前の天皇主権の皇室典範への復帰というでも、明々白々な憲法違反です。「国民の行事」であろうはずがありません。

「国民の総意」による「国民の行事」なのだから女性皇族の参列も認めるべきだという主張は、この明白な憲法違反を隠ぺいし、その「宗教儀式」を「国民」に浸透させるきわめて危険は役割を果たすものと言わねばなりません。

憲法に反するのは「剣璽等継承の儀」だけではありません。首相はじめ「3権の長」を見下しながら天皇が「おことば」を述べる「退位礼正殿の儀」「即位後朝見の儀」も主権在民に反する儀式であり、「国事行為」として行われることは絶対に容認できません。批判はここにこそ向けられるべきです。

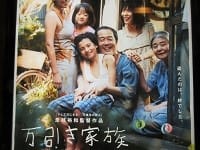

カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した「万引き家族」は、さまざまな感想を生む映画ではないでしょうか。おそらく多くの鑑賞者は「あのあとあの”家族“はどうなるのだろう」と思うでしょう。特に「妹」のその後が気にかかります。

作家の角田光代さんは、「この家族が、言葉に拠らず共有している暗号を、当然ながら家族以外の他者は理解できない。理解できないものを、世のなかの人はいちばんこわがる。理解するために、彼らを犯罪者というカテゴリーに押し込める。…よく理解できないこと、理解したくないことに線引きをしカテゴライズするということは、ときに、ものごとを一面化させる。その一面の裏に、側面に、奥に何があるのか、考えることを放棄させる」(朝日新聞6月8日付)と述べています。とても共感できる評論です。

ただ、角田さんは、彼らがそうして身を寄せ合って生きていることと、「彼らが罪を犯すことはまったく矛盾しない。…罪を犯し、また罪を犯させることに躊躇がない」と言っていますが、私はそうは思いません。彼らは罪を犯し犯させることに深層部分で躊躇し矛盾に悩んでいたのではないでしょうか。

それはともかく、こうして観た者が様々な感想をもち、「その後」に思いを致す。それこそが是枝裕和監督の狙いではなかったでしょうか。

是枝監督は「万引き家族」の受賞に関連して自身のブログ(6月7日)でこう言っています。

「実は受賞直後からいくつかの団体や自治体から今回の受賞を顕彰したいのだが、という問い合わせを頂きました。有り難いのですが現在まで全てお断りさせて頂いております」

「映画がかつて、『国益』や『国策』と一体化し、大きな不幸を招いた過去の反省に立つならば、大げさなようですがこのような『平時』においても公権力(それが保守でもリベラルでも)とは潔く距離を保つというのが正しい振る舞いなのではないかと考えています」

映画に限らず、国家(権力)は文化・芸術・学問・スポーツが社会的評価を受けると、その文化人・学者・選手を国家に取り込もうとします。歴代首相の中でもそれに異常なほど執着しているのが安倍晋三氏でしょう。

「国民栄誉賞」は文化人・スポーツ選手らを国家に取り込む手段の1つですが、それが最も制度化されているのが、天皇が授与する褒章・勲章です。

褒章・勲章制度は何段階にもランク付けされ、その授賞は全ての新聞・メディアが細かく報じ、受賞者は家族も含めそれを「名誉」とする”文化“が、日本では草の根まで浸透しています。

そんな「世間」に抗し、権力に対して「距離」を置くことはけっして容易なことではありません。

かつて大江健三郎氏は、文化勲章を辞退したことがありますが(1994年)、「民主主義に勝る権威と価値観を認めないからだ」と「ニューヨークタイムズ」に語ったといわれます。

文化勲章は天皇裕仁が自分の代に創設した(1937年2月11日)、唯一の勲章です。

大江氏の辞退に対し、作家の城山三郎氏は「スジを通して立派なことだと思う」として、こう述べています。

「言論・表現の仕事に携わるものは、いつも権力に対して距離を置くべきだ。権力からアメをもらっていては、権力にモノを言えるわけがないから」(朝日新聞1994年10月15日付夕刊)

城山氏は自らそれを実践し、紫綬褒章を辞退したうえ、夫人に「自分が死んでも決して受け取らないように」と遺言したといいます。

国家が褒章・勲章で文化・芸術・スポーツを取り込もうとするのは、角田さんが言う「よく理解できないこと、理解したくないことに線引きをしカテゴライズする」類だと言えるかもしれません。そしてそれは「『国益』や『国策』と一体化」させようとすることに通じます。

是枝監督の作品は、「万引き家族」に限らず、どれも直接「権力」を批判したものではありません。しかし、「家族」を描きながら、「人間」を問いながら、その根底には「国家権力」の非人間性に対する激しい怒り・批判があるように思います。

是枝作品を支えているのは、「公権力とは潔く距離を保つ」という監督自身の基本姿勢ではないでしょうか。

是枝監督がその信条を失わないことを願いながら、次回作を楽しみにしたいと思います。