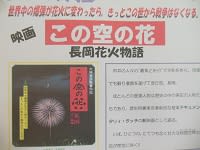

映画「この空の花-長岡花火物語-」(大林宣彦監督=尾道市出身、主演・松雪泰子、高島政宏、富司純子、2011年)の上映会が、13日、福山市人権交流センターでありました。

映画「この空の花-長岡花火物語-」(大林宣彦監督=尾道市出身、主演・松雪泰子、高島政宏、富司純子、2011年)の上映会が、13日、福山市人権交流センターでありました。

太平洋戦争で米軍は、広島、長崎の原爆に先立ち、全国35都市に49発の模擬爆弾を投下しました。長岡もその1つでした(1945.7.20)。

また長岡は、東日本大震災(2011.3.11)に際し、避難者をいち早く受け入れました。長岡自身、中越大地震に見舞われた過去がありました。

2011年8月1日、全国の自粛ムードの中、長岡は例年通り花火大会(フェニックス花火)を実施することを市民の話し合いで決めました。

「長岡の花火はお祭りじゃない。空襲や地震で亡くなった人たちへの追悼の花火、復興への祈りの花火」(主人公の言葉)だからです。

映画は史実に基づきながら、独特の大林ワールドで、時空を超えて、戦争、平和、人間の強さ・優しさを語り掛けます。

冒頭のテロップで、大林監督は、「未来に生きる子どもたちに、過去を生きた大人から、この映画を贈る」と言っています。

これは大人から子どもたちへの戦争と平和の継承なのです。

放浪の画家・山下清は生前、実際に長岡花火を見て、切り絵にしました。その山下画伯の言葉が映画に出てきます。

「世界中の爆弾が花火に変わったら、きっとこの世から戦争はなくなる」

映画では、地元の高校生が長岡空襲を再現する演劇が重要な役割を果たします。その演劇のタイトルは、「まだ戦争には間に合う」。

演劇の中心となった女子高校生が付けたタイトルですが、実は彼女は、1歳の時空襲で亡くなった女の子が高校生として現代によみがえったという設定です。

「まだ戦争には間に合う」

大林監督はこの言葉について、いっさい説明はしていません。見る者に投げかけているのです。

69年前の戦争を描いていながら、「まだ戦争には間に合う」とは?

映画の完成は約2年半前です。それから第2次安倍政権による矢継早の右傾化・反動化で、秘密法が強行され、ついに集団的自衛権行使容認が閣議決定されました。

映画はその後のこうした動きをまるで予見していたようです。

「まだ戦争には間に合う」

秘密法を廃止し、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回させ、安倍政権を退陣させるなら、まだ、「戦争をする国」にならずにすむ。

「まだ戦争には間に合う」。まさに現在の私たちに突き付けられている言葉です。

絶対に「戦争をする国」にしてはいけない。

それが、「未来に生きる子どもたち」への「過去を生きた大人から」の「贈り物」、いえ、責任です。

福山市内に新しい産廃施設が、市民に十分説明のないまま、建設されようとしています。その危険性を学ぶ学習会が21日ありました。

福山市内に新しい産廃施設が、市民に十分説明のないまま、建設されようとしています。その危険性を学ぶ学習会が21日ありました。

福島第1原発の「汚染ガレキ」搬入の可能性も含め、見過ごせない問題が山積しています。

土屋とものり市議(日本共産党)の報告によると、施設を建設しようとしているのは福山市に本社があるツネイシカムテックス株式会社。焼却灰やばいじん、汚泥などの一般廃棄物、産業廃棄物、それに水銀や六価クロム、ヒ素、ダイオキシンを含む特別管理産業廃棄物を1日300㌧、約1000℃で処理し、道路などに使う人工砂(写真右)をつくるというもの。

同社はすでに埼玉県寄居町に同様の施設を持っており(写真左)、福山が2つ目。埼玉では住民運動によって搬入物の内容、放射線濃度などが厳しく監視され、行政も加わって「環境保全協定」が結ばれています。

ところが福山では住民・市民に十分な説明もなく、まして「協定」などまったくないまま、建設が許可され、着工しようとしています。同社の幹部は、「埼玉は市民運動が強く、環境規制も厳しいので、(がれきなどを)福山へ持っていく」と“本音”を漏らしたといいます。

学習会の中で、放射能汚染物質の処理は現在全国的には8000ベクレル/㎏以下なら認められているのに対し、広島県では被爆地ということで100ベクレル/㎏以下しか認めないという厳しい基準になっていることを知りました。この基準を同施設でも守らせることができるかどうかが、今後の焦点の一つです。

幼い子を抱いたお母さんから発言がありました。「福山は今でもぜんそくやアトピーが多発している。このうえ空気を汚すなんて」。切実な訴えで、福山が大気汚染のひどい街だということが分かりました。

その元凶の1つは、鉄鋼大手のJFE(日本鋼管)。同社は自民党・宮沢喜一元首相のバックボーンです。福山は大企業と自民党が癒着した「企業城下町」なのです。ちなみにツネイシも最大の宮沢後援会組織だといいます。

JFEは工場周辺の町内会に「迷惑料」をばらまいて住民を懐柔しているとか。今回のツネイシの施設建設計画に対しても、地元町内会からは反対の声は上がっていません。

住民の健康と命を脅かす危険な施設の建設、環境汚染を、カネのばらまきで強行する。この構造は、沖縄の米軍基地とまったく同じです。

「企業城下町」と「基地の町」。ここでもその根はつながっています。

ツネイシカムテックス問題はまだまだ市民に知られていません。運動はこれからです。

<気になるニュース>

「軍艦カレー」と与那国の自衛隊配備強行

20日、海上自衛隊横須賀基地に、1万人(主催者発表)の「一般市民」が集まりました。何があったのか?「第2回護衛艦カレーグランプリ」です。

艦船14隻と潜水艦1隻の計15チームがカレーの味を競うというもの。参加市民は喜々として「軍艦カレー」を賞味。中には6時間待ちの列もあったとか。

防衛省・自衛隊の「市民懐柔・取り込み作戦」は大成功というところでしょう。

時あたかも前日の19日には、沖縄・与那国島で、島民の反対・抗議を押し切って、新たな陸上自衛隊配備の起工式が行われたばかり。

「軍艦カレー」にうつつを抜かした1万人の中に、この事実を知っていた人は1人でもいたのでしょうか。

「軍艦カレー」に群がる「一般市民」。それをおもしろおかしく報道しながら、与那国の事態には目もくれようとしないメディア。これが今の日本の姿です。

沖縄を離れて広島(福山)へ行くことを決意してすぐに心配になったのは、「福山で沖縄の新聞(沖縄タイムス、琉球新報)は読めるのだろうか」ということでした。

沖縄を離れて広島(福山)へ行くことを決意してすぐに心配になったのは、「福山で沖縄の新聞(沖縄タイムス、琉球新報)は読めるのだろうか」ということでした。

在沖中に、福山で一番大きい市立中央図書館(写真左)に電話で確認しました。すると「沖縄の新聞は置いていません」。

そこでやむなく、沖縄から郵送してもらう手配をして福山へ向かいました。できれば両紙とりたいのですが、通常購読料の1・5倍近い費用がかかることもあり、やむを得ず1紙だけ郵送してもらっています。こちらには2日遅れで届きますが、毎日楽しみにしています。

沖縄から離れると、どうしても意識も遠ざかりかけます。残念ながら。それを繋ぎとめてくれるのが、沖縄の新聞です。離れてみてあらためて、沖縄の新聞の素晴らしさが実感されます。どこが違うのかは、あらためて書きたいと思います。

ところで、中央図書館で他の新聞を読みながら、思いつきました。「ここに沖縄の新聞を置いてもらうことはできないものか」。

現在中央図書館には、全国紙4紙(朝日、毎日、読売、産経)と地元地方紙、スポーツ紙、政党機関紙、さらに福島の2紙と、かなり豊富に閲覧できます。この中に沖縄の新聞があってもいいのではないか。

カウンターで係の人に聞きましたが、「特定地域の地方紙は置けない」とのこと。では福島の2紙は?「避難されている方々がいらっしゃいますし、寄贈されているものですから」。寄贈なら可能性があるのか。そこで申し出ました。「私が寄贈します。私が郵送で購読しているものを、図書館宛てに送ってもらいますから、閲覧できるようにしていただけませんか?」。同じ郵送なら自分一人が読むより、一人でも多くの人に読んでほしい。私も図書館で読めばいいのだから。

「会議で検討します」ということになりました。回答はまだ出ていません。申し出が叶えられ、福山の中央図書館でも沖縄の新聞が閲覧できるようになればいいのですが・・・。

<介護メモ>

☆「何もできないとき」の連携

「福山地区認知症の人と家族の会」結成25周年記念の講演会が25日ありました。「若年性認知症と生きる地域のまなざし」(講師・松本一生氏)と題して、認知症の人を受け入れる地域の課題が特に話されました。

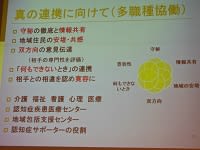

傾聴すべきことが多々ありましたが、その1つが「真の連携に向けて(多職種協働)」の中で述べられた「『何もできないとき』の連携」です(写真右)。何か手助けしたい、連携したい、と思っても、何もできないときもある。そのときはどうすべきか。松本氏は、「関与しながら観察すること」だと言います。

行動したいと思いながらできなくても、無関心ではなく、関与する気持ちを持ちながら観察する(実態を見つめる)。それが「真の連携」につながると。

本土と沖縄の関係を思いながら聞いていました。

那覇ではこの冬一番の寒さかと思われる10日夜、県庁前広場は約500人の女性たちが手にするキャンドルと、あつい思いの熱気に包まれました。「知事は公約を守って、辺野古埋め立てを認めないで下さい」女性集会です。

那覇ではこの冬一番の寒さかと思われる10日夜、県庁前広場は約500人の女性たちが手にするキャンドルと、あつい思いの熱気に包まれました。「知事は公約を守って、辺野古埋め立てを認めないで下さい」女性集会です。

辺野古沖新基地建設のため国が提出している埋め立て申請に、仲井真弘多県知事が判断を示す時期が迫っている中での緊急集会です。参加団体・グループは実に74。実行委員会(高里鈴代実行委員長=写真右)が結成されてわずか1週間で、これだけの賛同団体、これだけの参加者。沖縄の女性運動の底力があらためて示されました。

集会アピールは宣言します。「悲惨な沖縄戦、続く米軍統治、そして復帰から現在まで、私たち女性や子どもたちは基地の重圧にどれほど泣かされてきたことでしょう。・・・オール沖縄で県民の心がひとつになって歩みだしているこの時期に、自民党5国会議員、自民党県連が、公約を破棄し、辺野古容認へと政策を転換したのです。県民に対する大きな裏切りであり、決して許すことはできません。・・・沖縄のこころを貫き、県民の心を一つにして県民総意の実現へ頑張ることがより求められているこの時、埋め立ての不承認はその大事な一歩になると確信しています。仲井真知事が、沖縄の歴史に残る選択を、県民の総意とともに切り開き進まれるよう心をこめて要望するものです」

政治家にとって公約がいかに大切なものかをあらためて痛感している沖縄県民。「知事は公約を守って」には特別の思いがこもります。

各界の発言の中で糸数慶子参院議員(社大党委員長)が強調しました。「原点は95年の少女暴行事件です」。3人の米兵による少女暴行事件が県民の怒りに火をつけ、大田昌秀知事(当時)の代理署名拒否、10・21県民総決起大会(8万5000人)、そして「普天間基地全面返還」合意へと続いていったのです。

現在の辺野古新基地建設反対は、こうした沖縄県民、とりわけ女性の怒りと運動の流れの中にあります。

「女性や子どもたちは基地の重圧にどれほど泣かされてきたことか」。集会アピールの言葉があらためて胸に迫ってきます。

<今日の注目記事>(11日付琉球新報1面トップ)

☆<共謀罪創設へ 政府、来年検討 監視強化の恐れ>

「政府は10日、殺人など重要犯罪で実行行為がなくても謀議に加われば処罰の対象となる『共謀罪』創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案を来年の通常国会に提出する方向で検討に入った。政府関係者が明らかにした。共謀罪が広く適用されれば、国による監視が強化される恐れがある。機密漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法に続く国権強化の動きといえる。秘密法成立で言論・情報統制が強まる不安が広がっているだけに、議論を呼ぶのは確実だ」

※秘密法に続き、戦時立法体制づくりの動きが速まっています。

1月19日投票の名護市長選挙で稲嶺進現市長(写真左)の再選に少しでも協力したいと、5日、名護市内に入りました。那覇から高速を飛ばして片道1時間半。市役所近くの沖縄県統一連の後援会事務所に行き、ビラの全戸配布を手伝わせていただきました。平日の昼下がりでしたが、すでに数人の女性がハンドマイク隊やビラ折りに。

1月19日投票の名護市長選挙で稲嶺進現市長(写真左)の再選に少しでも協力したいと、5日、名護市内に入りました。那覇から高速を飛ばして片道1時間半。市役所近くの沖縄県統一連の後援会事務所に行き、ビラの全戸配布を手伝わせていただきました。平日の昼下がりでしたが、すでに数人の女性がハンドマイク隊やビラ折りに。

その事務所に、たいへんすばらしいチラシがありました(写真右)。「どの子も安心して名護でくらしてほしい」「学校現場の努力にこたえたい―稲嶺市政の思いが予算を生み出し、要求の実現に!」というタイトルのチラシで、「稲嶺ススムさんを応援する退職教員の会」が作成したものです。文章を上野郁子さん、イラストを吉田敬子さんが担当しました。教育分野で4年間の稲嶺市政がいかに大きな成果を上げてきたかが一目でわかります。例えば――。

<就学前>○保育園就園児数が4年で560人増○保育料2人目半額、3人目無料(認可、認可外も平等)○幼稚園の給食開始

<就学中>○学校給食3人目から無料○子どもゆめ基金の創設○中学卒業までの病院通院・入院無料

<卒業前>○市学習支援教室「ぴゅあ」開校(受講料無料、送迎バスで名桜大へ=名桜大学生と提携)

<学習環境>○学校トイレを和式から洋式へ○普通教室にクーラー設置○耐震校舎に建て替え中

こうした成果を上げることができたのはなぜか。「一番大きいのは、稲嶺さんが職員との話し合いを大事にしてきたことです」と上野さんは断言します。「職員一人ひとりが、市民の立場に立って自ら考え行動を起こす。その環境作りを稲嶺さんがていねいにすすめてきたことの表れです」。

名護市長選挙といえば、米軍普天間飛行場の辺野古移設が最大の争点であることはいうまでもありません。しかし稲嶺市長の素晴らしさは「辺野古移設断固反対」の先頭に立っているだけではありませんでした。「すべては子どもたちの未来のために すべては未来の名護市のために」(2期目のスローガン)をモットーにした教育分野での数々の実績。しかもそれは、市職員との民主的な関係の構築、いわば“見えない建設”の成果だったのです。

秘密保護法の強行に象徴される安倍ファッショ内閣の暴走で、民主主義、地方自治が重大な危機に直面している今、ますます輝きを増す稲嶺民主市政。この宝を絶対に守らなければなりません。

<今日の注目記事>(6日付琉球新報社会面)※沖縄タイムスも社会面。今日はもちろん秘密保護法をめぐる記事が多くを占めていますが、あえてそれ以外の記事から。

☆<新たにドラム缶7本 沖縄市サッカー場 汚染可能性も>

「米軍基地返還跡地にある沖縄市サッカー場からダイオキシン類を含むドラム缶が発見された問題で、磁気探査と試掘調査を進める沖縄防衛局(竹田博史局長)は5日、同サッカー場グラウンド部分で新たにドラム缶7本を発見した。今回を含め、これまでに計33本のドラム缶が見つかった。/過去の発見地点に近接する場所のため、同様にダイオキシン類やポリ塩化ビフェニール(PCB)など有害物質に汚染されている可能性もある」

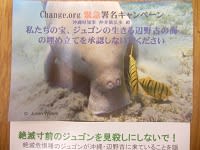

名護市の稲嶺進市長が「普天間飛行場の辺野古移設断固反対」の意見書を県に提出した27日、その2時間前にもうひとつ、県幹部と向き合う名護市民たちの姿がありました。「北限のジュゴンを見守る会」(鈴木雅子さん、浦島悦子さんら)が、ジュゴンが生きる辺野古の海の埋め立てを承認しないように求めた緊急署名を、県土木建築部に提出したのです(写真右。後ろの横断幕は世界から寄せられたメッセージ)。

名護市の稲嶺進市長が「普天間飛行場の辺野古移設断固反対」の意見書を県に提出した27日、その2時間前にもうひとつ、県幹部と向き合う名護市民たちの姿がありました。「北限のジュゴンを見守る会」(鈴木雅子さん、浦島悦子さんら)が、ジュゴンが生きる辺野古の海の埋め立てを承認しないように求めた緊急署名を、県土木建築部に提出したのです(写真右。後ろの横断幕は世界から寄せられたメッセージ)。

署名はインターネットによって世界中の約60カ国から集められました。10月15日から開始し、この日までに3万9632人。鈴木さんたちも驚くほどのスピードです。「それだけ世界が沖縄・辺野古を注目し、『埋め立てNO!』と言っているのです」(鈴木さん)。最も多いのはジュゴンの南限でもあるオーストラリアで約1万2000筆。続いてアメリカが約9000。日本は1万数千にのぼっています。

「一度は絶滅したと言われていた沖縄のジュゴンは、沖縄島北部沿岸にわずかながら生き残り、今でも時折その美しい姿を現し、沖縄の海の豊かさを教えてくれます。しかし今、ジュゴンの生きる辺野古の海が米国の新基地建設によって奪われようとしています。ジュゴンを絶滅させてはなりません」。緊急署名はそう訴えています。

日本の天然記念物であるジュゴンの保護は辺野古埋め立て反対の重要な理由の1つです。政府はこの点をごまかし続けてきました。そもそも県知事や県民の同意のないまま強行した環境影響評価(アセスメント)では実際のジュゴン生息域より広い範囲で評価し「影響はない」としました。これに対し仲井真知事が570項目の不適切事項を指摘。国は補正評価書を作成しましたが、その中でも「それほどの悪影響はない」としていました。

ところがその補正評価書作成期間中の昨年4~6月、辺野古の埋立予定地をジュゴンが何度も訪れていたことが海草(うみくさ)の食跡によって確認され、隣の大浦湾を泳ぐジュゴンの姿が空から確認もされていました。にもかかわらず、沖縄防衛局はこれらの事実を隠ぺいしていたことが今年9月にメディアの報道で明らかになりました。

それでも国は不正を正そうとせず、埋め立てを強行しようとしています。もしこのまま工事が行われれば、事実は隠ぺいされたまま、ジュゴンは絶滅に追い込まれることになります。鈴木さんたちは、「この不正な埋め立て申請を認めることは、ジュゴンを見殺しにすることにつながる」と警鐘を鳴らし、仲井真知事に「不承認」を強く求めているのです。

この沖縄防衛局のやり方、一連の経過は、まさに秘密保護法の先取りにほかなりません。国にとって「不都合な真実」は隠したまま、「国策」を強行する。もしこの法律が通ってしまえば、今回事実を暴いたメディアの取材・報道もできなくなってしまう恐れが十分あります。ジュゴンの海・辺野古の自然を守ること、沖縄に基地を造らせないことと、秘密保護法を通さないたたかいはまさに一体であることが、あらためて浮き彫りになっています。

<今日の注目記事>(29日付沖縄タイムス1面トップ)

☆<市長意見に過半数賛同 埋め立て名護意見 41首長アンケート

「県外」「無条件返還」35人>

「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐる埋め立て申請手続きで稲嶺進名護市長が仲井真弘多知事宛てに『不承認』を求めた市長意見について、沖縄タイムスが実施した全41市町村へのアンケートで、回答があった39市町村長のうち過半数の22人が『賛同する』と考えていた。知事に『不承認』を求める首長も半数を超える20人で、『県外』『無条件返還』と県内移設を認めない首長は合わせて35人に上った」

※沖縄の世論はいまだ健在です。

21日(旧暦7月15日)は商店街が閑散としていました。旧盆3日目のウークイ(精霊送り)だからです。

21日(旧暦7月15日)は商店街が閑散としていました。旧盆3日目のウークイ(精霊送り)だからです。

1日目が先祖を迎えるウンケー。2日目がナカビ(中日)。そして3日目のウークイで帰ってきた先祖を送ります。3日間の中でもウークイが中心で、一族(門中)は夜遅くまで集まって、準備された重箱料理などで歓談します。各町内会では青年部などによるエイサー隊が町内を練り歩きます(道じゅねー)。エイサーは本土でもおなじみですが、もともとウークイの日にそれぞれの村落で「神の庭」に集まって円舞を奉納し、そのあと各戸を巡回するのが起源。この日はまさにエイサーの出番なのです。私の町内でも子どもを含むエイサー隊が活躍し、多くの地域住民が沿道で迎えました(写真左。時刻は夜の10時)。

先祖崇拝の信仰・文化が強い沖縄では、旧盆行事は正月よりも大切なものとされています。家族・一族が親交を深め、地域が交流する絶好の機会です。しかし、いいことばかりではありません。見過ごせないのは、ここにも沖縄の女性への差別が残されていことです。

この3日間それぞれ違う料理・供物を用意しなければなりませんが、それはすべて女性、なかでも「長男の嫁」の任務とされています。「長男の嫁」は実に大変です。旧盆行事は女性の家事労働によって支えられているのです。

より重大なのはトートーメー(位牌)問題です。トートーメーとは「ご先祖さま」を意味する「尊いおかた」からきている言葉で、亡くなった一族は朱塗りの小さな札に記入され次々並べられていきます。旧盆行事はすべてトートーメーを中心に、それが置かれている家で行われます(写真右はトートーメーの前に供えられた供物=テレビから)。位牌祭祀です。それは徹底した男系・父系中心の価値観にもとづいています。位牌の位置も、男が上段、女は下段と区別されています。深刻なのはその継承問題です。トートーメーは完全に女性を排除した男系継承です。もし長男の家に女の子しかいない場合は男兄弟の家族の中から養子を迎えます。その養子は婿とりではなく、トートーメーを継ぐだけの養子です。しかしそれは一族の財産権を持つことになるのでやっかいです。だから男子を生まねばならないという「長男の嫁」のプレッシャーは相当なもので、そのために多産を余儀なくされる場合もあるとか。こうした男系祭祀は、もともとの中国文化の影響の上に、ヤマトの土地私有制度、旧民法の家族制度が重なったもので、「トートーメーの男系継承の矛盾は、性差別の強い文化が、重層して沖縄の女性を追い詰めた、極限の形ではないか」(堀場清子氏)と言われています。

家族、地域の絆を強める先祖崇拝の信仰・文化。その裏にある女性蔑視・差別。この二面性こそ「沖縄」です。かつて女性を抑圧していた洗骨問題が改善されたように、トートーメー継承問題にも改革のメスは入るのでしょうか。

<今日の注目記事>(22日付琉球新報社会面)※沖縄タイムスも社会面トップ

☆<はだしのゲン 閲覧制限を容認 文科相が「配慮必要」 被爆者から反発も>

「松江市教育委員会が市立小中学校に漫画『はだしのゲン』の閲覧制限を求めた問題について、下村博文文部科学相は21日の記者会見で『市教委の判断は違法ではなく問題ない。子どもの発達段階に応じた教育的配慮は必要だと思う』と述べ、理解を示した。閲覧制限には表現の自由を制限するとの批判的な意見があり、議論を呼びそうだ」

☆<「加害責任を隠蔽」 識者 言論封殺に危機感>

「昨年12月に亡くなった作者の中沢啓治さんと親交のあった漫画評論家石子順さんによると、はだしのゲンが出版された当時も、残酷な表現などに対する批判が保護者らから起きた。石子さんは、今の少年向け漫画雑誌には、より残酷な場面が描かれているが、特に問題視されていないと指摘。『なぜこの時期に、はだしのゲンが蒸し返されたのか。悲惨な描写だけでなく、日本の加害責任に触れていることを隠そうとする意図を感じる』と話す。/漫画家の倉田真由美さんは『これほど戦争や原爆の怖さ、悲惨さを伝える本はない。これからも子どもたちに絶対読んでほしい』と強調した。作中で天皇の戦争責任に言及している点については『このところ天皇や皇族のことで、以前より自由に発言しにくくなっているように思う。言論封殺に少しずつ向かっているのでは』と危機感をしめした」

「ウルトラマン」の作者・金城哲夫(写真左=映画「吉屋チルー物語」を製作した当時)のNHKアーカイブスが上映された時(11日、沖縄大学)、実妹の上原美智子さん(まゆ織工房主宰、写真右)と新城和博氏(編集者)の対談がありました。そこで上原さんが言われたことが忘れられません。

「ウルトラマン」の作者・金城哲夫(写真左=映画「吉屋チルー物語」を製作した当時)のNHKアーカイブスが上映された時(11日、沖縄大学)、実妹の上原美智子さん(まゆ織工房主宰、写真右)と新城和博氏(編集者)の対談がありました。そこで上原さんが言われたことが忘れられません。

「沖縄を日本人に理解してほしい」「沖縄と本土の架け橋になりたい」というのが金城哲夫の変わらぬ思いだったと、先日(18日)の「日記」に書きました。しかしこの点について上原さんはこう言われたのです。「哲夫がもし生きていたら、『本土との架け橋に』とは言わないのではないか。今問われているのは、『果たしてわれわれ(ウチナーンチュ)は日本人なのか』ということではないか。私も日本への復帰を願ったけれど、訴えても訴えても沖縄の現実は変わらない。沖縄の立ち位置が(哲夫が生きたころよりも)ずいぶん変わってきているというのが実感です。果たして私たちは日本人なのでしょうか」。

その言葉が気になったので、企画終了後、上原さんに尋ねました。「”沖縄と本土の架け橋に”という時代ではないということでしょうか?」「コミュニケーションはもちろん必要です。でも、”この変わらなさは何なんだ”という思いが強いのです。『独立』という極端なことでなくても、沖縄の人間がどう生きていくのか。それが今、問われていると思います」。そして最後に言われました。「それは本土の人も同じではないでしょうか」。その言葉は優しく、しかしたいへん厳しいものでした。

実はその前日(10日)、「NHKアーカイブス資料でたどる沖縄戦後史」というシンポ(沖大土曜講座)があり、上原さんも聴いておられたとのことでした。その中で上原さんが「共感した」という言葉があります。田仲康博氏(沖縄キリスト教大)の発言です。「『構造的差別』というが、その言葉は運動レベルでは力を持たない。『植民地主義』も同じ。身体感覚としては、沖縄は”占領”されている、ということだ」。

本土では沖縄に対する「構造的差別」「植民地主義」という言葉さえ驚きを感じる人が少なくないでしょう。でも、沖縄の一部の識者たちの間では、それらの言葉すらすでに生ぬるい、実感とかけ離れていると思われているのです。その意識の差は大きく、さらに広がっています。

開くばかりの沖縄と本土の距離。その間に、どんな橋を架けることができるのでしょうか。

<今日の注目記事>(21日付沖縄タイムス1面トップ)※琉球新報は社会面

☆<追加オスプレイ初訓練 普天間配備の2機 旧盆中、協定より運用>

「米軍普天間飛行場に今月追加配備されたMV22オスプレイ11機のうち2機が20日、配備後初めて飛行訓練を行った。同日は旧盆の中日(ナカヌヒー)に当たり、県民にとって、祖先の霊を迎え親族が親睦を深めるという重要な年中行事の一つ。日米両政府が1996年に合意した騒音規制措置(騒音防止協定)は『地域社会にとって特別に意義のある日は訓練飛行を最小限にする』と定めているが、米軍は協定順守より運用を優先した格好だ」

※沖縄にとって旧盆は正月以上の意味を持つといいます。そんな沖縄の風習・伝統、沖縄の人びとの思いなどお構いなし、という米軍の横暴さです。

17日まで県庁近くのタイムスホールで、「ウルトラマン展」が開催されていました。作者の金城哲夫の歩みパネルや脚本の展示のほか、「ウルトラマンシリーズ」の新たなブルーレイ映像が放映され、親子づれでにぎわっていました(写真右)。それと前後するように、11日に沖縄大学で行われた「沖縄inNHKアーカイブス」の中で「ウルトラマンと沖縄~脚本家・金城哲夫の見果てぬ夢」(「歴史ヒストリア」)が流されました(写真左)。2つの企画は偶然ですが、金城哲夫(歴史上の人物として呼び捨てにします)の数奇な人生についてあらためて考えさせられました。

17日まで県庁近くのタイムスホールで、「ウルトラマン展」が開催されていました。作者の金城哲夫の歩みパネルや脚本の展示のほか、「ウルトラマンシリーズ」の新たなブルーレイ映像が放映され、親子づれでにぎわっていました(写真右)。それと前後するように、11日に沖縄大学で行われた「沖縄inNHKアーカイブス」の中で「ウルトラマンと沖縄~脚本家・金城哲夫の見果てぬ夢」(「歴史ヒストリア」)が流されました(写真左)。2つの企画は偶然ですが、金城哲夫(歴史上の人物として呼び捨てにします)の数奇な人生についてあらためて考えさせられました。

金城については、24歳で全編ウチナーグチによる時代劇映画「吉屋チルー物語」を自主製作した人物としてこの「日記」にも書きました(7月21日)。金城はその後上京し、特撮映画の円谷プロに入社。20代でテレビドラマ「ウルトラマン」を誕生させます。それは最高視聴率42・8%と大ヒットし、円谷プロの企画室長にまでなります。ところが絶頂期の31歳(1969)、突然円谷プロを辞め、沖縄へ帰るのです。なぜでしょうか?

沖縄で金城はキャスターなどをする一方、36歳で沖縄海洋博のプロデュースを担当します(1975)。しかし意欲は空回りし、失意の中、泥酔による事故で37歳の若さで他界します。

「沖縄を本土に理解してほしい」「沖縄と本土の架け橋に」。金城哲夫の人生はこの願いに貫かれていました。海洋博をプロデュースしたのも沖縄を日本に、世界に理解してほしいとの一念からでした。しかしそれは本土企業による開発、海洋汚染を招き、漁民から「本土の回し者か」とさえ言われます。その苦悩はいかばかりだったでしょうか。

ウルトラマンは子ども向けの怪獣映画でありながら、侵略者と先住民の関係、その和解を描いたり、宇宙人(ウルトラマン=沖縄)と人間(日本)の相互理解を追求するなど、きわめて政治的な面をもち、金城の世界観、人生観が投影されていたといわれます。大ヒットの「ウルトラマン」が金城の代表作であることは間違いありません。しかし、それはほんとうに金城が作りたかったものでしょうか。その意味で真の代表作と言えるでしょうか。何十年かぶりに作品を数本見て考えました。自衛隊(防衛軍)による戦闘シーンが多いことや、怪獣撃滅シーンの暴力性が気になったのです。これが金城が追求したかった「沖縄と本土の相互理解」のドラマだったでしょうか。NHK番組の中で、金城が同窓会の機関紙に「ウルトラマン」製作を自嘲気味に語っていたのも気になります。

金城は「ウルトラマン」で自分の信念・理想と視聴率や会社の方針との板挟みにあったのではないでしょうか。そして帰郷後は「海洋博」で漁民・地元民との板挟みにあった。純粋で情熱的な思いが、ことごとく現実の壁にぶつかってハネ返された。

「沖縄と本土の架け橋に」という理想を追いながら、苦悩のうちに駈け去っていった金城哲夫。その人生に、なぜかいとおしさと親近感がわいてくるのです。

<今日の注目記事>(18日付琉球新報1面から)

☆<国頭海域 サンゴ白化>

「国頭村(沖縄本島北部-引用者)のネーチャーガイドは17日までに、村内のリーフ全域でサンゴの白化現象を確認した。記録的な猛暑や強光、海水温の上昇が影響したとみられる。国頭村での大規模なサンゴの白化現象は1998年以来15年ぶり。2001年と07年に県内のサンゴ礁で白化が起きた際、村内への影響はほとんどなかったが、今回確認されたことで、今後のサンゴの生育を懸念する声が上がっている。/沖縄気象台は16日、県内の広い範囲で海水面が30度以上となったと発表した。県内各地でサンゴ礁の大規模白化が懸念されている」

アカデミー監督賞を2度受賞したオリバー・ストーン監督が13日来沖し、14日「基地の島OKINAWAを語る」という講演とシンポが沖縄コンベンションセンターで行われました。監督は来日以来、広島、長崎の平和式典に出席。そして来沖早々、沖縄国際大学、普天間基地野嵩ゲート、辺野古、南部戦跡とほんとうに精力的に駆け巡りました。講演では心に残る多くの言葉を贈ってくれました。

アカデミー監督賞を2度受賞したオリバー・ストーン監督が13日来沖し、14日「基地の島OKINAWAを語る」という講演とシンポが沖縄コンベンションセンターで行われました。監督は来日以来、広島、長崎の平和式典に出席。そして来沖早々、沖縄国際大学、普天間基地野嵩ゲート、辺野古、南部戦跡とほんとうに精力的に駆け巡りました。講演では心に残る多くの言葉を贈ってくれました。

「戦後日本は『自由主義を守るタテ』とされ沖縄はずっとアメリカの支配下にある。沖縄の基地を見ていると、戦争は終わっていないという印象だ」「辺野古の素晴らしい海を米軍が埋め立てをしようとしていることは恥ずかしい。稲嶺(名護)市長は意志が強いたたかう人だ」「日米政府が中国を封じ込めようとしているが、緊張を高めるだけだ」「アメリカ人は自分の国のほんとうの歴史を知らない。歴史が隠されてきた。隠されてきた中に本当の歴史がある。それは日本も同じではないか」

監督の来沖は乗松聡子さん(ピース・フィロソフィーセンター代表)の尽力によるものです。乗松さんはこの日も監督の案内、通訳で大健闘(写真右は平和資料館を訪れたストーン監督と乗松さん=琉球新報から)。乗松さんはパネリストとしても発言。「日米安保条約を支持し、沖縄に基地を押し付けている本土の人たちにメッセージを送りたい。矛盾に気づいてほしい」と訴え、大きな拍手を受けました。乗松さんにあらためて感謝です。

約2000の客席は満席。チケットは早々に完売。開場1時間前にはすでに長蛇の列。これほどまでに沖縄の人たちがストーン監督を”歓迎”したことに正直なところ驚きました。沖縄の人々はどんな思いでストーン監督を迎えたのでしょうか。

6日の琉球新報に気になる投稿がありました。「オリバー・ストーン氏、来沖に期待」と題しこう述べています。「とにかく、沖縄の問題はアメリカや世界に訴えることが最善である。・・・これまで繰り返し『陳情政治』に閉塞感を感じている県民にとって、その映画や発言を通して米国をはじめ各国に訴える力を持つオリバー・ストーン氏の来沖には期待が膨らむ」。投稿者は沖縄では著名な文筆家です。講演会の開会あいさつで琉球新報社長も映画作製に強い期待を示しました。

確かに、ストーン監督が沖縄の映画をつくることになれば大変素晴らしいことです。しかし、その期待の背景に、長蛇の列をつくる県民の心の中に、国内でのたたかいの「閉塞感」から、”海外に訴える映画頼み””ストーン監督頼み”の気持ちがあるとすれば、それはどうでしょうか。おそらくストーン監督の本意でもないのではないでしょうか。監督は「沖縄の人々は基地をなくすために何十年も闘っている。彼らを支援するために沖縄に行く」と述べていました。シンポの最後の言葉も、「もっと抵抗を、運動を」でした。

この国の隠された歴史の真実を暴き、この国の世論を変えていく闘いを、この地で、この国で続けていくのが、日本の私たちの責務。一緒に頑張ろう。それがオリバー・ストーン監督のメッセージだったと思います。