北京五輪(20日閉幕)フィギュアスケート団体のアイスダンスで健闘した日本の小松原尊・美里ペア(写真左=朝日新聞デジタルより)。夫の尊氏は2年前に日本「帰化」しました。五輪に出場するためです。

「世界選手権など国際スケート連盟主催の大会であれば、国籍が(ペアの男女で)異なっても出場できるが、五輪は2人の国籍が同じでないと出られない」(17日の朝日新聞デジタル)からです。

この“国籍の壁”のため、有力な選手が五輪に出場できないケースがあるといいます。「4年に1度の最高峰の大会のはず。なのに、世界選手権で上位の選手が出られないこともある。より多くの選手にチャンスがあった方が五輪は素晴らしい大会になると思う」(小松原美里選手)。2人は、「五輪には国籍を変えなくても出られるルールがあっていいのでは」と考えています(同朝日新聞デジタル)。

五輪の“国籍の壁”に翻弄されているのはアイススケートの選手だけではありません。

「アイスホッケー男子中国代表チームは「傭兵軍団」だといっても過言ではない。代表チーム所属の25人の選手中19人が米国、カナダ、ロシア出身の選手だ」「即席の戦力強化を試みる国が帰化する選手を募集することも頻繁にある」(17日付ハンギョレ新聞電子版)

スケートに限らず、五輪以外の世界選手権では国籍に関係なくチーム編成が認められています。東京五輪の前に行われたラグビーW杯(2019年10月)でも国籍混交チームが結成されて話題になりました。

にもかかわらず、五輪が選手の国籍にこだわっているのは、五輪で国威発揚・誇示を図ろうとする国家の政治利用、国家主義に他なりません。

典型的な五輪の政治利用として歴史に刻印されているのはナチス・ドイツによるベルリン五輪(1936年)です。その大会のマラソンで優勝したのは、帝国日本が植民地支配していた朝鮮のソン・ギジョン(孫基禎)選手でした。

日本政府はソン選手の優勝を「国威発揚」「内鮮融和」に最大限利用しました。一方、当のソン選手は、表彰台で侵略・植民地支配の象徴である「日の丸」を見、「君が代」を聞かねばなりませんでした。

ソン選手の母国である朝鮮では、優勝を報じた「東亜日報」(1936年8月25日付夕刊)がソン選手の優勝写真から胸の「日の丸」を消して日本に抗議の意思を示しました(いわゆる「日の丸末梢事件」、写真右)。(2019年7月30日のブログ参照https://blog.goo.ne.jp/satoru-kihara/d/20190730)

ベルリン五輪から3カ月後の1936年11月25日、日本はナチス・ドイツと「日独防共協定」を結び、翌37年の中国侵略へと突き進んでいきました。

さらに日本は、ベルリン大会の次の1940年の大会を東京で開催することを目論み、ヒトラーの賛同を得ていったんは決まりましたが、戦争の激化で流れました。帝国日本がこの年に「東京五輪」を誘致したのは、「神武天皇即位」から数えて2600年の節目(「皇紀2600年」)にあたるとして、天皇制の強化を図ろうとしたからです。

ベルリン五輪から「幻の東京五輪」に至るこの五輪の歴史を、私たちは忘れてはなりません。

国を超えて健闘をたたえ合う選手たちの姿は感動的です(写真中はスノーボードの岩淵麗楽選手をたたえるカナダ選手=朝日新聞デジタル)。それはスポーツには「国籍」も「国家」も関係ない、必要ないことを示していると言えるでしょう。

商業主義、メダル至上主義など、五輪には問題が山積していますが、五輪を続けるのであれば、何よりもその国家主義、国家による政治利用を撤廃しなければなりません。選手の“国籍の壁”を取り払うことはその第一歩になるのではないでしょうか。

NHKが東京オリ・パラ公式記録映画を製作している河瀨直美監督(写真左)を追ったドキュメント(昨年12月BS1放送)で、ある男性が報酬をもらって五輪反対デモに参加した、という事実確認のない字幕を流したことが問題になっています。

これは「チェック体制の不備」などという技術的な問題ではありません。NHKは安倍晋三・菅義偉両政権が世論の反対を押し切って東京五輪を強行したことを一貫して後押ししてきました。そのNHKの「五輪反対デモ」への偏見が表れたものと言わねばなりません。

こうしたNHKの体質は徹底的に追及しなければなりません。同時に、ここで考えたいのは、「五輪公式記録映画」がもつ政治性についてです。

そもそも近代オリンピックは、「五輪憲章」に反して、開催国の思惑に利用されるきわめて政治性の強いイベントです。それは開催時だけでなく、その後の公式記録映画にも貫かれます。

公式記録映画の政治性が最も色濃く表れたのは、ナチス・ドイツのヒトラーが国威発揚・世界制覇を狙って開催したベルリン大会(1936年)の公式記録映画、「オリンピア」です。第1部「民族の祭典」と第2部「美の祭典」の2部構成で、監督はヒトラーが直々指名した女性監督レニ・リーフェンシュタールです(写真中は「民族の祭典」の開会式場面=ユーチューブより)。

「民族の祭典」は世界的に高い評価を受けましたが、ナチス・ドイツのポーランド侵攻による第2次世界大戦勃発(1939年)で欧州各国では上映が中止されました。しかし日本では1940年8月に公開され、爆発的な人気を呼びました。

「日本における『民族の祭典』の上映開始は、世界的にみてまさに異例の事態だったのであり、日本とドイツが運命共同体的な深い絆によって結ばれていることを内外にさし示すものであった」(坂上康博著『スポーツと政治』山川出版社2001年)

その「民族の祭典」には、リメイク、すなわち後から修正した捏造部分(棒高跳びの場面)がありました。作家の沢木耕太郎氏は、その事実を確認するため、1996年、ミュンヘンにレニ監督を訪ねました。レニ監督は、「あなたの言うとおり、棒高跳びは試合後に撮り直しました」と認めました(沢木耕太郎著『オリンピア ナチスの森で』集英社文庫2007年)

前回の東京五輪(1964年)の公式記録映画は、黒澤明監督に依頼しましたが、辞退されたため、市川崑氏の監督になりました(写真右=JOCのサイトより)。日本政府がレニ監督の「民族の祭典」の再現を狙ったことは想像に難くありません。しかし、市川監督はレニ監督と違い、政府(国家権力)の言いなりにはなりませんでした。

そのことに試写会で不満をぶつけたのが、当時の自民党の重鎮・河野一郎五輪担当相でした(河野一郎は河野太郎元防衛相の祖父)。河野一郎は試写会のあと、記者団にこう言いました。

「あの映画には、いちばん大事な、日本の金メダル獲得バンザーイ、日の丸が揚がってバンザーイというシーンが、ちゃんと出てこないではないか。どうでもいい外人選手の汗やら筋肉のアップばかりで、肝心の日本の選手の活躍ぶりがすっかりおろそかになっている。じつにがっかりさせられた」(山口文憲編『やってよかった東京五輪 オリンピック熱1964』新潮文庫2020年)

河瀨直美監督ははたしてどんな「公式記録映画」を作るのでしょうか。政府・組織委員会の意図に唯々諾々と従う国策映画なのか。それとも五輪反対の声・運動も公正な視点で取り上げる文字通りの「記録映画」なのか。河瀨監督の評価のみならず、日本の映画界にとってもきわめて重要な問題です。

バイデン大統領が対中国戦略から北京五輪の「外交ボイコット」を決め、同盟各国がそれに追随し、岸田政権も閣僚級の派遣を取りやめる方向といわれています。

市民運動や少数民族に対する抑圧・弾圧が許されないことは言うまでもありません。

しかし、そのことと北京五輪の「外交ボイコット」は別です。「五輪の外交ボイコット」には別の問題があります。

バイデン大統領の「外交ボイコット」決定後、いち早くそれに同調し、岸田文雄政権に圧力をかけたのは、安倍晋三元首相です。

14日には3つの超党派国会議員連盟が岸田首相に会い、「外交ボイコット」を要求しましたが、その議連の代表は、自民党の高市早苗政調会長、下村博文前政調会長、古屋圭司政調会長代行で、いずれも安倍氏にきわめて近い極右の連中です。いわば安倍氏の別動隊といえます。

およそ「人権擁護」とは無縁の安倍氏らが「外交ボイコット」を強く要求しているのは、中国敵視の政治的思惑によるもので、それ自身「五輪の政治利用」にほかなりません。

「外交ボイコット」を云々する前に、考えねばならないことがあります。

それは、そもそも五輪の開会式・閉会式に閣僚など「国の代表」を送る(IOCが招待する)こと自体が五輪の政治利用だということです。

「オリンピックの根本原則」(7項目)は、「政治的中立」「いかなる差別」の禁止などを明記していますが、その主語はすべて「スポーツ団体」であり、「国」ではありません。五輪の「根本原則」に「国」の記述はありません。言うまでもなく五輪の主催者はIOCであり、「開催国」ではありません。

本来、五輪は「国」とは距離をとり、その影響を受けるべきではなく、国家は五輪に干渉すべきではないのです。

しかし、開催地の国家権力は五輪を最大限政治利用してきました。その典型は、ナチス・ヒトラーが牛耳ったベルリン大会(1936年)でした。

その後も、商業主義に堕したIOCと各国政権の共謀で、五輪の政治利用は常態化してきました。

今回の東京五輪はどうだったでしょうか。

2020年3月24日、東京五輪の「1年延期」が決定されました。それを決めたのは、JOCではなく、IOCのバッハ会長と直接電話会談した安倍晋三首相(当時)でした(写真中)。

延期を決定した場に居たのは、安倍氏のほか、小池百合子都知事、森喜朗組織委会長(当時)ら政治家だけで、山下泰裕JOC会長はじめアスリートは1人もいませんでした(写真右)。まさに五輪が政治・政権に乗っ取られていることを示す象徴的な光景です。

「バッハ会長と安倍首相の電話会談で東京五輪の延期が決まったが、その席に残念ながらスポーツ関係者はいなかった。…あの時(日本がアメリカに追随して1980年のモスクワ五輪をボイコットした時―引用者)、涙を流した山下氏は今、JOC会長として、アスリートへ説明する側の立場になっていることは皮肉な巡り合わせだ。自分が出席できなかった会議で出された決定をアスリートたちにどのように説明するつもりだったのだろうか。

政治に支配される五輪の構図は今も変わっていない」(山口香筑波大教授・JOC理事「スポーツ、五輪は、どう変わるか」、村上陽一郎編『コロナ後の世界を生きる』岩波新書2020年所収)

「外交ボイコット」の是非を云々する前に、五輪を外交の舞台にしてきた国家による五輪の政治利用・政治支配そのものを問い直すことこそ必要なのではないでしょうか。

東京パラリンピックが5日終わりました。選手たちの感動的な姿の一方、東京五輪・パラリンピックの期間中、コロナ禍は拡大しました。そして閉会式でも、「日の丸」「君が代」「皇族」「自衛隊」が四位一体で強調され、国家主義が煽られました。

障がい者が生きやすい社会の実現という視点から見ても、パラリンピックというイベントの陰で、本来充実すべき政策が置き去りにされ、後退している実態が、大会期間中の報道でも浮き彫りになりました。

1つは障がい者雇用です。厚生労働省の集計では、2020年度にハローワークを通じて就職した障がい者の延べ人数は、前年度から大きく減少し、8万9840人にとどまりました。減少はリーマン・ショック時の08年度以来です。

その主な理由は、菅政権が推奨する「リモートワーク」によって、配送物の仕分けや清掃など、出社が前提となる障がい者が大量に解雇され、再就職が困難になったことです(8月27日付中国新聞)。

菅政権と経団連など財界団体は、「リモートワーク」が感染防止の決め手であるかのように推進していますが、それによってふるい落とされる障がい者のことは念頭にあるのでしょうか。

障がい者雇用が減少した一方、逆に増加したものがあります。障がい児がいる家庭に支給される「特別児童扶養手当」の申請却下です。

「特別児童扶養手当」(受給者約24万人)は、申請に対し各自治体の判断医が審査しますが、厚労省の統計によると、「障害が基準より軽い」などといって却下される件数が09年度は1410件であったのが、19年度には3950件と、10年間で2・8倍に増加しました。

申請却下とは別に、受給更新の審査で打ち切られるケースも増加傾向にあり、16年度には09年度の2倍近い3880件にのぼりました(8月30日付中国新聞)。

NPO法人広島自閉症協会の小野塚剛理事長は、パラリンピックのアスリートたちの姿が「大きな感動を与えていることは間違いない」としながら、「ただ、障害のある家族がいる者として、さめた気持ちも同居している。一過性となりがちな特別の場での感動を、持続力ある理解や関心につなげられるのかという疑問だ」とし、こう述べています。

「「♯We The 15」に注目したい。…これは7人に1人は何らかの障害があることを示している。…差別的言動をした人はそろって「理解不足」「不勉強」と説明する。だが、本質は「無関心」にある。障害のある隣人に気付かないのである。見えていないのである。…どれだけの人が、困難に直面している人がすぐ隣にいることに気付けるか」(9月2日付中国新聞)

政府(国家)は一過性のスポーツイベントで、障がい者政策の貧困を隠ぺいし、逆に国家主義の高揚、政権維持に政治利用しようとします。

それを許しているのは、政府になびくメディアと、市民の「無関心」です。

必要なのは、一過性のイベントの「感動」ではなく、障がい者を差別し、戦争や紛争で障がい者を生み出す国家に対する関心・批判を持続させることではないでしょうか。

パラリンピックでの障がいをもったアスリートたちの健闘は感動的です。が、それはパラリンピックの表側。パラリンピックには別の側面もあります。それは戦争との切っても切れない関係性です。

そもそも、パラリンピック誕生のきっかけは戦争です。

世界中で戦争が勃発していた1900年代前半、ロンドンの病院で脊髄を損傷した兵士の治療にあたっていたルードウィッヒ・グッドマン医師は、身体や心に傷を負った軍人の治療にスポーツを取り入れました。

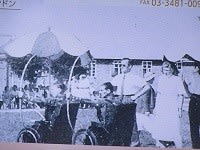

そして1948年のロンドン五輪開催に合わせ、病院内で「車いす患者によるアーチェリー大会」を行いました(写真左)。これがのちのパラリンピックの始まりです(「東京オリパラ組織委」HPより)。

戦争で負傷した兵士の治療・リハビリ。それがパラリンピックの原点だったのです。

重要なのは、パラリンピックと戦争の関係は過去の話ではないことです。

今回出場が危ぶまれたアフガニスタンの陸上男子ホサイン・ラスリー選手(写真中の左)は、左前腕を失っていますが、それは8年前に地雷の被害に遭ったためです。

前回、2016年のリオデジャネイロ・パラリンピックのとき、NHKクローズアップ現代+は、「戦場の悪夢と金メダル・兵士たちのパラリンピック」と題した番組を放送しました(2016年9月12日)。以下はその概要です。

< パラリンピックに出場しているアメリカ選手の10人に1人は、元兵士、すなわち戦場で負傷し障がい者になった負傷兵たちである。

例えば水泳のスナイダー選手(50m自由形で金メダル、写真右)は、戦場で間近に地雷が爆発し、全盲に。失意のスナイダー氏を救い、新たな生きる意欲を与えたのが水泳だった。彼は体中にタトゥがある。それには戦場に散った戦友たちの悔しい思いが込められている。

アメリカだけではない。欧州、中東、アフリカの13か国の選手団に戦傷した元兵士が含まれている。

アメリカは国家を挙げて、「負傷兵をリオ・パラリンピックへ」という運動を展開した。全米で「負傷兵のスポーツ大会」を開催し、その中から選手を育成した。

その狙いは、「回復した兵士の姿を見せて負傷兵を奮い立たせる」(スポーツプラグラム責任者)ことである。

さらにアメリカはパラリンピックへ向け、50億円を投じて負傷兵用のリハビリ病院を建設。その結果、「重症を負いながらも現役復帰を望む兵士が増えている」(リハビリ病棟の施設長)。負傷兵の約2割が「任務復帰」した。>

スポーツで負傷兵の治療・リハビリを図るだけでなく、負傷兵を奮い立たせ、現役兵士への復帰を図り、再び戦場へ送り込む。それがパラリンピックにかけるアメリカの国策だというのです。

これは5年前の報道ですが、アメリカのこうした国策が前回で終わったとは考えられません。

そのアメリカ(米軍)と、日米軍事同盟(安保体制)によってますます従属的一体化を強めている日本(自衛隊)。「負傷兵を奮い立たせる」アメリカのパラリンピック戦略が、日本にも該当する日が来ないとは言い切れません。