養老孟司氏の「運のつき」と言う本の中に、解剖学の説明があり、絵を描くことと似ていると書かれていた。養老先生は東京大学の解剖学の教授であったし、東京芸大の解剖学の先生でもある。芸術と学問の類似点には興味が湧く。

以前から、養老孟司氏の考え方はどこか似ていると感じることはあった。随分教えられるところがある。例えば、私は「おまえはこんな時に何故絵を描いているのか」と全共闘問われて、今もその回答を探し続けている。養老氏も何故解剖学などしているのかと問われ、その答えを探し続けてきたのだそうだ。

東大の研究費を貰わなかったという。その理由はその申請書に何のために役立つのかという項目があったからだそうだ。解剖学は役立つためにあるような物ではないのだそうだ。私の絵も役立つために描いているつもりは無い。あくまで私絵画で私自身の見ているものの探究のようなものだ。役立つのであれば嬉しいが、役立たない可能性だって充分にある。

絵を描く時の考え方というのは解剖学のようなものかもしれない言う話なのだから、解剖学とは何かをまず知る必要がある。つまりレオナルドダビンチである。

ダビンチの絵を見て悪い絵とまでは思わないが、それほど良い絵だとも考えていない。どこか思わせぶりな病的な絵だとしか思えないところがある。私の感性がおかしいのだろう。世界中があれほど評価しているのにもかかわらずである。

しかし、感心しない物を感心したつもりには成れないので、何故世界で評価されているのかについては時々考える。ルネッサンス的人間像と言うことなら理解できる。20代に作っていた同人誌の「北都」に10名のヨーロッパのルネッサンスの画家のことを書いた。その時にもダビンチは取り上げていない。

ダビンチの絵には、何か気持ちの悪い感触がある。これが評価されるところなのだろうか。私には画格が低いとしか感じられないのだ。これは歪んだものの見方なのだろうか。世間の評価が本当にあの絵を見て、決められているのだろうかとさえ思う。

ダビンチはフィレンチェ郊外の農村で1452年に生まれた。ルネッサンスのイタリアの画家である。画家に専念したわけでもなく、あらゆる分野の学問、芸術に興味を持ち、むしろ他の分野でも傑出した成果を残している。同時代には様々なさらに傑出した美術家が存在する時代である。

ミケランジェロやボッティチェッリのような優れた画家が数多く同時代に活動している。フィレンチェ周辺で活動した興味深い画家が数多く思い出せる。さすがにルネッサンスと呼ばれる時代である。特にルネッサンス初期の人の絵は、古拙というような品格があって惹かれる。

ダビンチは人体を描くためにその骨格を知りたいと思い、解剖まで行ったと言われている。絵描きとして考えれば、人間を外から見て描くものが分からないとしたらむしろ問題ではないだろうか。たぶん、ダビンチが解剖をしたのは科学的な興味であって、絵とは関係がないだろう。

人体の成り立ちを解剖してまで知りたいと考えたことには驚く。ダビンチは自分を画家だとは思っていたのかさえも分からない。

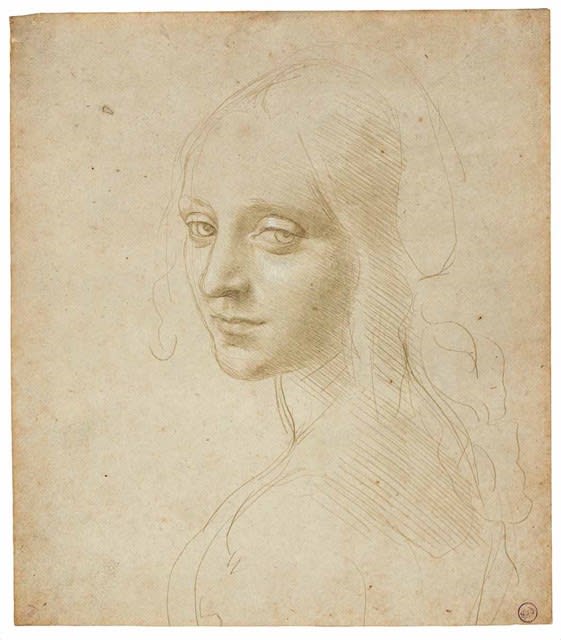

ダビンチが優れていたのは素描だと思う。線で捉える能力には類い希なものがある。色彩や絵画的な表現という意味では物足りないものがある。ものには線などない。線は発見されたものだという考えがあるが、違うと思う。この不気味な感じは滅多にないものだ。

素描にはその人が現われやすいと思う。線の微妙な引き方にとても神経のこまやかな人だと言うことが分かる。その巧みさにもどこか腺病質という印象がある。表情の表現が強い。興味の持ち方が絵画的ではないように見える。イラスト的であると言えるのではなかろうか。つまり説明的である。

誰でも線でものを解釈している。脳がそういう整理の仕方をしている。それは子供であろうが、3万年前の人類でも同じことである。素描は事物の解釈の原点のような図である。人間をどう解釈していたかは、素描の方向が直裁であるとかんじる。描きたいものだけを研究しているような感じがする。

ものには線などなく、線は発見されたものだと主張する人がいる。そういう人はものを見て線で捉えるという普通の人間に備わっている能力をあえて否定しているのだろう。理屈が優先され感性を否定しているのだろう。

象形文字というものがある。ものの形を線に分解してものの意味を単純化してその本質を表す。高度な知的作業である。物には輪郭線などないという人には想像も付かない作業であろう。輪郭線どころか、二本線で人が表され、3本線で川が表現される。

人間が物を見ると言うことは写真のように見ているわけではない。見るという奥には世界観が存在している。世界観に基づいて物は解釈される。ダビンチの絵は人間という物の理解がそれまでの絵画とはやはり一色違う。

現実の人間に近づいたと言うことなのだろうが、リアルな人間を描くことよりも重要な役割が絵画にはあると思える。人間存在自体に迫るためには個別性に注目して描くことは、違うのではないだろうか。ダビンチの絵はいつもモデルがいるのだ。

話がダビンチになってしまったのだが、学問は真理探究のためにある。絵を描くことはやはり真理の探求のためにあるのだろう。芸術と学問では真理への迫り型が違うと言うことに過ぎない。どちらも世界観がなければ成り立たない。

養老氏は真理探究のための学問がやりたかったが、それが出来る環境が大学にはなかったと言うことだろう。それは今の美術の世界が、商品絵画の世界になり、純粋美術の追求をする世界ではなくなってしまったことと同じことのような気がする。

別段商品絵画を追求する必要のない者まで間違えてしまいがちである。この点は心して進もうと思う。養老氏の本の中で一番参考になった本である。全共闘とは同世代として、様々な思いが今でもある。あの時代がなければ、絵を書いていることも無かったのかもしれない。

あのとき考えていたとおり、世の中は悪い方角に進んだようだ。一体誰の責任なのだろう。分かっていて何もしなかった者としての責任は感じる。しかし残念ながら、何をやれば良かったのかは分からない。結局はあのときも絵を描いていた。そしてそのまま今も同じように絵を描いている。

いまはただ、お前は何故絵を描いているのだと問うような人はいない。良い趣味があって良かったですねと言ってくれる人はいる。その通りである。商品としては描いていない。真理の探究として絵を描いているようだ。いつの日か、全共闘に聞かれることがあれば、今度はそう答えることにしよう。