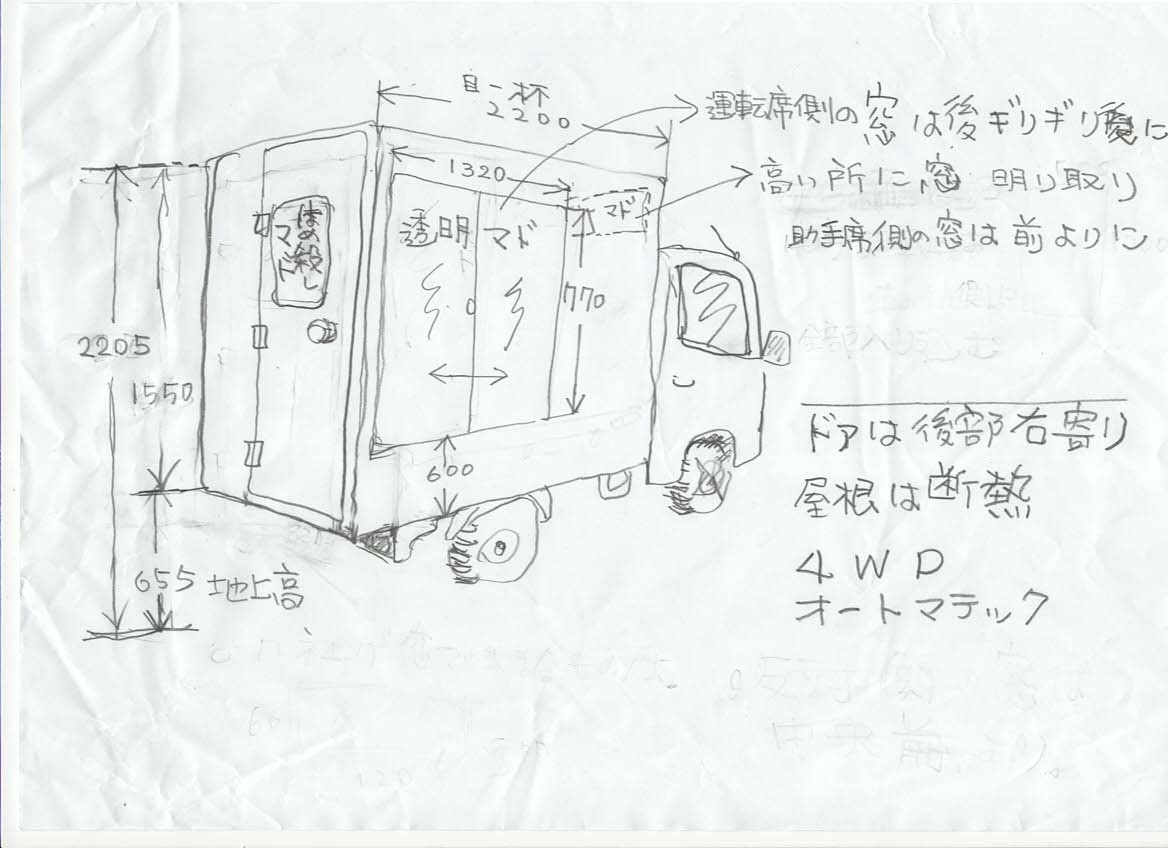

先日琉球大学病院に行ったときに、アトリエカーを作って貰っているキャンピングカーの粟國さんに寄らせて貰った。車はかなり出来上がっていた。軽トラックの上に四角い箱を乗せたものだ。上のイラストはお願いしたときに描いてメールしたものだ。

なにしろ、一度も会わずに注文したのでどこか誤解が生じていないか心配していた。コロナ時代の買い物である。全く問題なかった。予想した以上に良く出来ていた。ステイフォームでもアトリエカーの正確な注文が出来た。その時、日本全土のいろいろな、キャンピングカー屋さんやキッチンカー屋さんに連絡をしたが、特殊な注文に良い返事をしてくれたところは無かった。

きっと、コロナ時代には宿泊の出来る車は大繁盛なのではなかろうか。ホテルに泊まるより、キャンピングカーならば安心して旅行が出来る。車から出ないで絵を描いていれば、自粛生活のようなものだ。車の中で簡単な自炊ぐらい出来れば、レストランにも行かないですむ。

キッチンカーの方も、忙しいらしい。レストランよりもファミマよりも路上でさっと買えるなら、キッチンカーでお弁当を買う人も多いのではないか。この機会にお店を止めて、キッチンカーに商売変えする人もいるのかもしれない。

そんなことであれこれ探している内に沖縄本島にカーアクセサリーあぐにと言うお店を見つけた。ここに連絡したら、忙しいのだけど、待ってくれるのなら、石垣島の人なら作るよと言ってくれた。間違いなく一番近いお店だ。

4月ぐらいのことだっただろうか。アトリエカーというものに、とても興味を持ってくれたのだ。長年車の中で絵を描いているというのでびっくりされていた。最初は軽トラの上の荷台で、絵を描くと言ってもなかなかいしにくかかったようだ。

その昔、始めて車を購入するときに晴海で開かれていたモーターショーというものを見に行った。トヨタがアトリエカーというものを出品しているとあったのだ。だから30年前にもアトリエカーに興味があったと言うことだ。その車はなかなか良かったが、残念なことに販売するものではなかったのだ。

アトリエにしていた車はこれで5台目である。いままでは普通の車を何とか使っていただけだが、今回は最初で最後のアトリエ車のつもりである。いままでの経験を生かして、始めて注文して理想的なものをお願いした。アトリエで絵を描く時間がさらに長くなるに違いない。

アトリエ車で旅行しながら日本全国を絵を描いて歩くというのはその昔の夢だった。平戸では結構長く滞在して描いた。平戸の船着き場にあったお寿司屋さんは常連になった。あそこのお寿司は美味しかった。他に何もないところなのに、いつ行っても満員御礼のお店だった。

軽トラにしたのは荷台が一段高いと言うことが大きい。少し高いところからだと描きやすいという場所は結構ある。石垣では現在、20カ所ぐらい描ける場所があるが、これが30カ所ぐらいには成る気がしている。

また、軽トラはストレスが少ない。小さい4WDの車なので、結構細い道でも行ける。坂道でも上れる。道ばたに止めて描いていたとしても、比較的邪魔にならない。見た目も許容範囲ではないだろうか。アトリエ笹村と電話番号を書くつもりだ。何かあれば電話をくれるだろう。

アトリエ車の内装は絵を描きやすくかなり配慮をした。前と後ろに松本民芸家具のライティングビューローを置く。座敷用のものは今時人気が無いので格安で手に入る。材料も良いし、デザインも落ち着いていて、アトリエには最善である。ビューロの高さに合わせてすべてを配置した。

椅子の座面は絵の画面の下の高さと同じが良い。ビューローだから、絵をすぐに平らにしても描ける。水彩画は平らにして描きたい場合が結構ある。離れて見れる距離は2メートルであるが、今までよりはましだろう。

ビューローの天板を開けば、絵を載せる画台になる。100号でも描ける大きさがある。いつか描いてみるつもりだ。ビューローの引き出しの中には画材をすべて入れる。絵を描いていて何かが不足していて困ると言うことがある。中央には低い台を作った。古い机の天板を利用した。台の下には中判全紙の紙が格納庫にも成っている。

この台の材料はその昔御殿場の福ちゃんの家で道路拡張で切ると言うときに貰ったものだ。もう30年は経つ。銀杏だとその時福ちゃんには言われたのだが、いつの間にか山桑になっていた木だ。どうしてこう言う手品が起きたかは分からない。

車の中は夜でも絵が描けるようにライトを付ける。大きめのリチューム蓄電池も準備した。一日電気毛布が使えるとある。非常時には何かと役立つと言うこともある。毎日使う車なので、これを非常用にしておけば、非常時には何かと安心である。これでタブレットの充電も安心だ。

遮光カーテンをすべての窓に付けるので、邪魔な光は取り除くことが出来る。アトリエカーで困るのは邪魔な光なのだ。窓は大きいので、明けさえすれば風があるので暑いと言うことはまずない。屋根からの熱は冷蔵車にも使う素材で防ぐようにした。これで石垣島の強烈な太陽光の下でも何とか描けるのではないかと思っている。

床には良いペルシャ絨毯のギャベがあるので敷き詰める。中へ入るのは靴を脱ぐ。椅子はゲームチェアーである。これは自由に回転が出来るし、寝ようと思えばリクライニングできる。これを中央の低い台の上に置く。前向きでも横向きでも自由になる。

仮眠したいときにはビューローのテーブルの上まで足を伸ばせるようにしてオットマンにも成る。本気で寝ることも出来る。この椅子の問題は見た目がゲーム用だけに中学生の感覚だ。しかし座ってしまえば椅子は見えないので大丈夫だろう。だめなら、大島紬の手織りの布で覆うつもりだ。

ビューローの中には本も入れておくつもりだ。いよいよ、井伏鱒二の出番である。本があれば、粘って絵も描ける。いざというときのための非常食や、湯沸かし器や水などはやはり民芸家具の箱を使う予定だ。何か災害時にはこの車で避難することも可能だろう。この中には水も多めに入れておくつもりだ。

この機会に小田原に残してある車は廃車するつもりだ。車は小田原に行った時だけ軽トラをレンタルする予定である。2週間借りて3万円くらいのものもあるようだ。これだと車を残しておくより良いのではないか。何とか廃車したい。

いつかアトリエカーで小田原に行くこともあり得る。船賃は往復10万円くらいの代金である。そうすれば、小田原に残してある荷物も片付くだろう。アトリエカーで小田原で絵を描くことも出来る。5月の山梨にもう一度行って絵を描きたいとも思う。そうだ金沢にも行きたい。能登の海をもう一度描いてみたいものだ。新しい夢が出来た。