今月前半は出かける日が多くて 投稿できるまでに1週間前後かかり、季節感が少しずれ

てしまいますが、順次投稿しますのでご了承下さい。

========================================

2024年6月6日(水)

毎年この時期に訪れている、わが所沢市の南側、都県境を越えてすぐの東村山市にある

北山公園の花菖蒲がかなり見ごろになったようなので、観覧に行くことに。

西武鉄道 西所沢駅から、西武狭山線10時07分発西武球場前行下り電車に乗る。

西武球場前駅に10時13分に着き、西武山口線(レオライナー)10時16分発上り

電車に乗り換える。

2駅目の終点、多摩湖駅には10時23分に着いた。

反対ホームからは、西武多摩湖線の国分寺行き電車が接続している。

駅を出て多摩湖線の線路沿いを少し進み、住宅地を東進して多摩湖を水源とする北川の

左岸沿いへ。

民家の前のタチアオイがかなり花を開いていた。

北川は両岸をコンクリート護岸で固められていて、見栄えはいまひとつ。

川沿いを500mほどで、住宅地の間に緑陰の残る「下宅部(しもやけべ)遺跡はっけ

んの森」がある。

日本有数の低質地の遺跡公園で、2006年には「日本の歴史公園100選」にも選定

されたという。

遺跡の説明パネル

川の左岸に近い、南側の園路を進む。

南東端近くには、ガクアジサイが咲いていた。

さらに北側左岸沿いに300mほどには、「八国山(はちこくやま)たいけんの里」が。

この辺りから北山公園の北側一帯の斜面は東村山市の八国山緑地で、敷地の南西側にあ

る建物では、八国山緑地周辺の動植物、環境、遺跡や暮らしなどを題材とした展示があり、

さまざまな体験学習が出来る。

ここも何度か観覧しているが、ザッと一巡して観覧する(入館無料)。

奥の部屋には、下宅部遺跡の出土品が保存、展示されていた。

東側からの入口を入った左手には、棟門(むなもん)が保存されている。

その説明パネル

建物前に咲き出したトラノオ

敷地の北西側には、市内にあったらしい土蔵が移築されている。

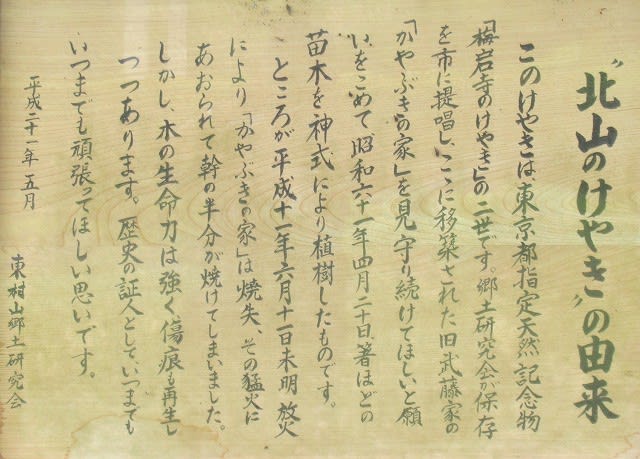

建物の前には2本のケヤキが立ち、中央部の木の前にはこのようなパネルが。

八国山たいけんの里の観覧を終え、隣接する北山小沿いを南へ、道路際にはたくさんの

アナベルが咲き競う。

北山小の南西端で北川を渡り、右岸に沿って細い市道を東へ。

川沿いには、周辺の住民の方々が育てているらしい花などが見られる。

市道が右カーブする辺りまで進むと、北山公園の西側一帯が見えてきた。

さらに少し、関場橋を渡り11時30分過ぎに北山公園の西側エリアに入った。

西側の池周辺の花菖蒲は、まだ少ししか咲いていない。

そばの田んぼは、早苗がかなり分けつして育っていた。

北山公園の北側沿いを走る西武 西武園線の、北側斜面一帯が八国山緑地である。

少しずつ東に回ると、南東側の入口に近い大きな東屋が近づき、観覧者も多い。

菖蒲田の中央部にある東屋

菖蒲田の北側、アジサイの咲くエリアの近くには、国内の三代巨桜のひとつ「三春桜」

で知られるベニシダレザクラが大きく枝を広げている。

そばのアナベルもまだ咲き出して間もないようで、見ごろはもう少し先になりそう。

さらに東屋周辺から東側一帯の菖蒲田を巡る。

南側には山形県長井市の交流田もあるが、ここも見ごろはもう少し先になりそう。

長井小町

三春桜の右手(東側)には、今年初めての番傘を並べたパネルが設けられていた。

公園の東端近くには3本のハナキササゲの木があり、珍しい花が咲いていた。

北米産でノウゼンカズラ科の植物のようで、明治・大正年間に黄金樹の名で大量に輸入

されたが現存する木は極めて少なく、小石川植物園に数本確認されているという。

東側の池周辺も巡る。池ではハスが咲き出していた。

南側の大きい東屋には、観覧者がかなり増えている。

近くの菖蒲田には、花の名も立札も。

北山乙女は、ここ北山公園だけしか見られない品種のよう。

東屋に寄り、そろそろ退出することに。

東屋の南側から出口にかけては、この期間中の出店が並んでいる。

本部テントの左側で花の管理費協力金100円を納めて、菖蒲の絵はがき2枚入りをも

らい、北川の善光橋を渡って12時25分頃に公園を出た。

北川を渡った先には、タチアオイがたくさん咲いている。

その先、三差路の左手にある焼団子の出店で草餅のあんこ団子を求めた(1本120円)。

三差路の右手から南へ進み、いつものように正福寺(しょうふくじ)へ。金剛山正福寺

は、臨済宗の寺院で鎌倉の建長寺の末寺のよう。

山門は元禄14(1701)年の建立で、東村山市の有形文化財に指定されている。

山門を入りった突き当たりには、仏殿にあたる千体地蔵堂

建立は応永14(1407)年、典型的な禅宗様建築で東京都で唯一の国宝建造物とか。

堂内には本尊の地蔵菩薩立像のほか、20㎝ほどの千体小地蔵尊が安置されているという。

千体地蔵堂の右手から背後の本堂に向かう参道には、創建730年記念に建立の十三仏

石像が並び、反対側にはアジサイが。

本堂↑に参拝し、千体地蔵堂の南東側に祭られた八坂神社↓にも拝礼して正福寺を出た。

東側の十字路を南下して東村山駅方面に延びる都道128号へ。そばの細い市道を少し

東進すると大善院の前に出る。

大善院は「野口の不動尊」と呼ばれ、地元の方々に親しまれているようで、山門のない

入口横のガクアジサイが花いっぱい。

野口不動尊 大善院の創立時期は不明のようだが、八王子市高月町にある圓通寺の塔頭

(たっちゅう)で、明治32(1899)年に当地に移され開山としたという。

本堂に向かう正面両側には、積み上げられた溶岩の上に石像やツツジなどが。

境内左手にも大量の溶岩が積み重ねられ、山頂の不動明王を中心に三十六童子像が立ち

並んでいる。

本堂前の水がめにハスも咲き出した。

ガクアジサイは何種か見られた。

道路側のモミジにも花がたくさん咲く。

ぼんぼりの下がる参道を進んで都道128号に出る。

東進して東村山駅の西口広場へ。西武新宿線の東村山駅周辺は高架化工事が進行中。

広場の一角に、東村山市指定有形民俗文化財の「東村山停車場の碑」があるが、文字は

判読しがたい。

13時30分頃、広場の東側に立つ高層ビル・サンパルネの2階にある中華食堂日高屋

に入り、冷麺(630円)を注文して昼食を済ます。

2階デッキからの、工事中の東村山駅西口周辺

同じビル1階のスーパー西友で買物をして、東村山駅発14時16分の本川越行き下り

電車に乗る。

(天気 曇後晴、距離 5㎞、地図 「水とみどりの東村山 わくわくMAP」、歩行地

東村山市)

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます