2016年10月30日(日)

== 中山道望月宿から塩名田宿を経て佐久平駅へ ==

宿泊した佐久市望月の青木荘で記念撮影をして、8時20分に出発した。

今日は中山道望月宿(もつづきしゆく)から東へ、八幡宿(やわたしゅく)、塩名田宿

(しおなだしゅく)を経てJR佐久平(さくだいら)駅までの予定である。

望月宿入口交差点まで戻って鹿曲川の橋を渡ると、右岸の木の下に西宮神社があった。

絶壁をうがって、近江(おうみ)・琵琶湖の竹生島(ちくぶじま)から勧請(かんじょう)

した弁財天が祭られているという。

右岸沿いの道を次の橋際まで進んで中山道に入り、長坂を上がる。斜面下に「中山道長

坂石仏群」の標柱が立ち、ツタの絡まったものなど古い石仏が並んでいた。近くの野菊な

どがよい彩り。

車道を少しで、車道をショートカットする瓜生(うりゆう)坂の急坂へ。車道に合した

ところにも数基の石仏が並んでいた。

瓜生坂のピーク、標高745m付近には「中山道一里塚跡」の標石と「中山道瓜生坂の

一里塚」の説明板があった。

二つのヘヤピンカーブを下って国道147号に入る。百沢集落の旧道の交差点際に標高

690.4mの水準点が残っていた。

近くに「祝言(しゆうげん)道祖神」と呼ぶ、宮廷貴族の服装をした男女が酒を酌み交

わす、珍しい姿の双体道祖神が立っている。そばのダリアが鮮やかな彩りで咲く。

中山道はわずかな百沢の家並み抜け、再び国道142号に合して300mほど進む。周

辺の田んぼや山すそは秋の彩りを見せる。

国道が右に離れる手前で、中山道に並行する北側の旧道へ。布施川沿いに広がる田園地

帯や、その北側の山並みなど眺めながら進む。

宿を出て1時間余り経過したので、小さなカーブ点で休憩する。

さらに500mほどで、北側の布施川沿いの車道にあるローソン佐久蓬田店に回り、昼

食を調達した。

旧道に戻って先に進み、八幡(はちまん)神社に入る。鳥居と社殿の間には2階建ての

楼門、随神門がある。天保14年(1843)に小諸藩主牧野遠江守康哉が願主で、近隣

の村の寄進により造営されたとのこと。

境内最奥正面の高良社(こうらしや)(旧本殿)は、延徳3年(1491)に望月城主

滋野遠江守光重などによる再建で、国の重要文化財。

手前右手が八幡神社本殿で、社殿の周囲には彩色がわずかに残る精巧な木彫が豊富に施

され、建築当初はどのような美しい色彩だったろうかと想像させられる。

この境内にも標高665.0mの水準点が残る。道路際の鳥居の近くには、大きく傾い

たケヤキの古木が目に付いた。

北側の旧道を来たので中山道八幡宿の家並みは通過せず、本陣跡や脇本陣跡などは確認

せぬまま宿場の東端付近にある八幡神社まで来た。随神門前から東側を少し回り、再び中

山道の道筋に戻る。

田園地帯を抜けて、次の下原(しもはら)集落を通過する。その中心部に旧浅科村(あ

さしなむら)役場だった佐久市役所浅科支所があった。

天祖神社前を過ぎて再び田園地帯となり、家並みが途切れる。佐久川西自動車学校の北

側辺りの空き地に「中山道一里塚跡」の標石があるが、説明板などはない。

次の御馬寄(みまよせ)集落の東で、中山道は千曲川(ちくまがわ)の中津橋を歩道専

用橋で渡る。

渡り終えてすぐ、右に下り橋下を北に抜けると「舟つなぎ石・千曲川舟橋」の説明板が

あった。

明治初年の水害で千曲川橋が落ち、明治6年(1873)に川に舟をつないで上に板を

掛けた舟橋で交通を確保し、その際舟をつなぐため大石に穴を開けた石を「舟つなぎ石」

と呼んだという。ここでしばらく休憩とする。

東に延びる細道が中山道塩名田宿の西端で、短いが街道らしさが感じられる。

中津橋からの車道と合する手前のがけ下に、十九夜塔や標高622.8m水準点などが

あり、休憩舎も設けられていた。

かつてはここに豊富な湧水があり、旅人ものどを潤したというが、現在はわずかな湧水

のみ。そばに、木造三階建ての住居も残っている。その先の石垣のツタが、よい彩りに。

中津橋からの車道に戻ると、南側に佐越(さごし)佐藤家住宅がある。佐藤家は、塩名

田宿で最も古い町屋の形式を残す家とか。間口7間半、奥行10間という大型家屋である。

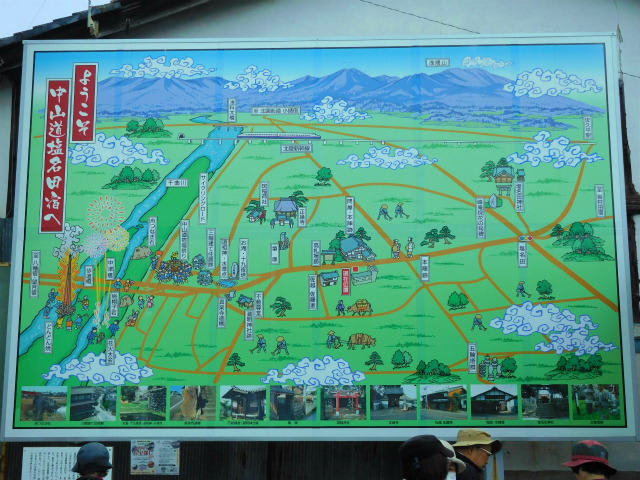

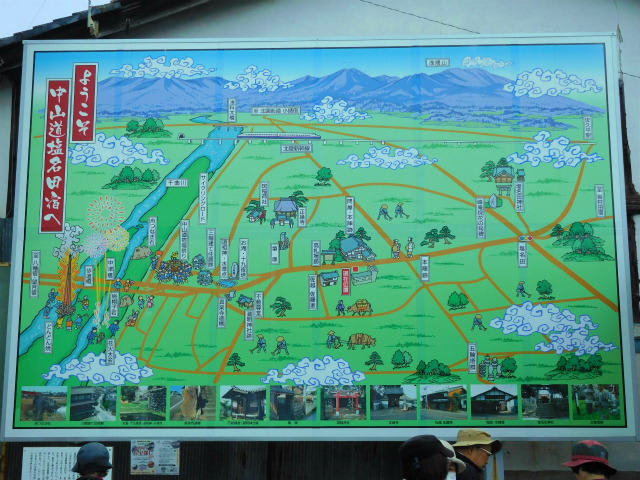

隣接する佐久市公民館浅科地区館前の広場には、塩名田宿の大きな案内図が掲示され、

道路の北側の建物には「問屋本陣」の標札が架かっていた。

隣は「中仙堂」と呼ぶ書画・骨董などの店で、店の前に古い大砲らしいものなどが置か

れている。

塩名田宿の東端、五差路の塩名田交差点際には道祖神塔が立っていた。

交差点から南東に延びる県道154号が中山道、700mほど進んだ下塚原の高台にあ

る駒形神社に正午頃に上がり、昼食とする。

神社の創建時期は不明のようだが、この辺りは信濃牧(馬)の地で、祭神は騎乗の男女

2神なので牧に関連した神社と推定されるとのこと。

覆屋(おおいや)で保護された社殿は文明18年(1486)の再建と伝えられ、国の

重要文化財に指定されている。

境内は色づき始めた豊富な落葉広葉樹などに覆われ、社殿の前には2本の大杉が並ぶ。

足もとの草むらを歩くと、数えきれぬほどの小さなカエルが飛び出した。

12時42分に神社を出た。浅間山の西に延びる高峰高原などの山並みや、広々とした

田園地帯などを眺めながら東に向かう。

下塚原集落の東端辺りには、大きなケヤキが1本、のびのびと枝を広げて立っていた。

直線で延びる道を東へ、水田とリンゴ園が交互に何か所か続き、どのリンゴ園にも色づ

いた実がたわわに実る。

中央を横切る白い直線は北陸新幹線

路傍のススキの群落にカメラを向けたら、その向こうの寺の墓地に観音像らしい大きな

立像があるのに気付いた。

根々井塚原集落の東端まで進み、中佐都郵便局の先の平塚の家並みで中山道の県道154

号に戻る。

地図に無い新しい中部横断自動車道下を抜け、すぐ北にあった荘山稲荷神社で最後の休

憩。

長野のYさんはこの自動車道の建設に辺り、周辺の環境アセスメントを実施されたとか。

盛土上の神社からは、北側間近に佐久平駅前のイオンの大きな建物が望まれ、近くの田

んぼでは、コンバインで稲の刈り入れが進んでいた。

自動車道の東側沿いに進み、リンゴ園の横を通過して北側の県道44号に出た。

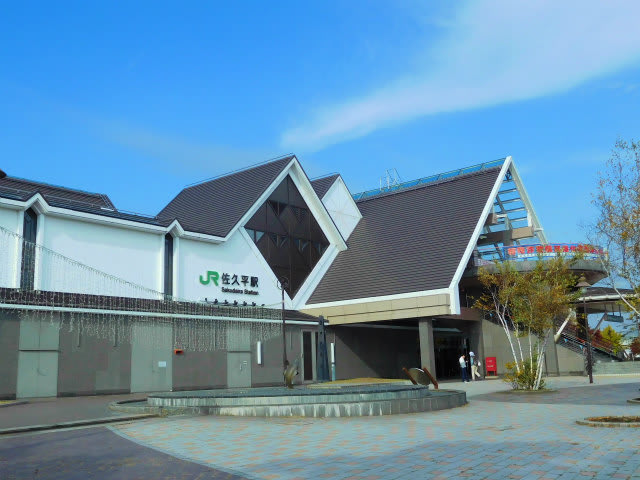

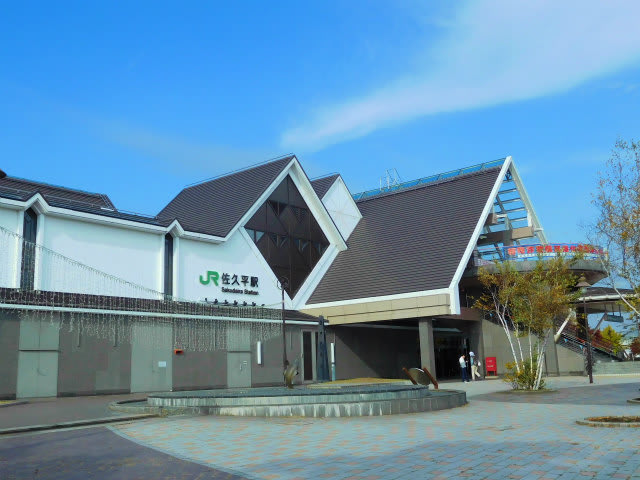

カエデやナナカマドが色づき広場で開催中のフリーマーケットを見ながら市民交流広場

の横を進み、ゴールのJR佐久平駅に14時ちょうどに着いた。

私たちは14時23分発北陸新幹線上りあさま640号で、長野市のYさんは4分後の

下りあさま611号で帰路につく。往路のような混雑が心配されたが、上りの自由席はガ

ラガラだった。

(天気 晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 丸子、小諸、歩行地 佐久市、歩数

22,500、累積標高差 上り約210m、下り約190m)

徒歩の旅 ブログランキングへ

徒歩の旅 ブログランキングへ

にほんブログ村

== 中山道望月宿から塩名田宿を経て佐久平駅へ ==

宿泊した佐久市望月の青木荘で記念撮影をして、8時20分に出発した。

今日は中山道望月宿(もつづきしゆく)から東へ、八幡宿(やわたしゅく)、塩名田宿

(しおなだしゅく)を経てJR佐久平(さくだいら)駅までの予定である。

望月宿入口交差点まで戻って鹿曲川の橋を渡ると、右岸の木の下に西宮神社があった。

絶壁をうがって、近江(おうみ)・琵琶湖の竹生島(ちくぶじま)から勧請(かんじょう)

した弁財天が祭られているという。

右岸沿いの道を次の橋際まで進んで中山道に入り、長坂を上がる。斜面下に「中山道長

坂石仏群」の標柱が立ち、ツタの絡まったものなど古い石仏が並んでいた。近くの野菊な

どがよい彩り。

車道を少しで、車道をショートカットする瓜生(うりゆう)坂の急坂へ。車道に合した

ところにも数基の石仏が並んでいた。

瓜生坂のピーク、標高745m付近には「中山道一里塚跡」の標石と「中山道瓜生坂の

一里塚」の説明板があった。

二つのヘヤピンカーブを下って国道147号に入る。百沢集落の旧道の交差点際に標高

690.4mの水準点が残っていた。

近くに「祝言(しゆうげん)道祖神」と呼ぶ、宮廷貴族の服装をした男女が酒を酌み交

わす、珍しい姿の双体道祖神が立っている。そばのダリアが鮮やかな彩りで咲く。

中山道はわずかな百沢の家並み抜け、再び国道142号に合して300mほど進む。周

辺の田んぼや山すそは秋の彩りを見せる。

国道が右に離れる手前で、中山道に並行する北側の旧道へ。布施川沿いに広がる田園地

帯や、その北側の山並みなど眺めながら進む。

宿を出て1時間余り経過したので、小さなカーブ点で休憩する。

さらに500mほどで、北側の布施川沿いの車道にあるローソン佐久蓬田店に回り、昼

食を調達した。

旧道に戻って先に進み、八幡(はちまん)神社に入る。鳥居と社殿の間には2階建ての

楼門、随神門がある。天保14年(1843)に小諸藩主牧野遠江守康哉が願主で、近隣

の村の寄進により造営されたとのこと。

境内最奥正面の高良社(こうらしや)(旧本殿)は、延徳3年(1491)に望月城主

滋野遠江守光重などによる再建で、国の重要文化財。

手前右手が八幡神社本殿で、社殿の周囲には彩色がわずかに残る精巧な木彫が豊富に施

され、建築当初はどのような美しい色彩だったろうかと想像させられる。

この境内にも標高665.0mの水準点が残る。道路際の鳥居の近くには、大きく傾い

たケヤキの古木が目に付いた。

北側の旧道を来たので中山道八幡宿の家並みは通過せず、本陣跡や脇本陣跡などは確認

せぬまま宿場の東端付近にある八幡神社まで来た。随神門前から東側を少し回り、再び中

山道の道筋に戻る。

田園地帯を抜けて、次の下原(しもはら)集落を通過する。その中心部に旧浅科村(あ

さしなむら)役場だった佐久市役所浅科支所があった。

天祖神社前を過ぎて再び田園地帯となり、家並みが途切れる。佐久川西自動車学校の北

側辺りの空き地に「中山道一里塚跡」の標石があるが、説明板などはない。

次の御馬寄(みまよせ)集落の東で、中山道は千曲川(ちくまがわ)の中津橋を歩道専

用橋で渡る。

渡り終えてすぐ、右に下り橋下を北に抜けると「舟つなぎ石・千曲川舟橋」の説明板が

あった。

明治初年の水害で千曲川橋が落ち、明治6年(1873)に川に舟をつないで上に板を

掛けた舟橋で交通を確保し、その際舟をつなぐため大石に穴を開けた石を「舟つなぎ石」

と呼んだという。ここでしばらく休憩とする。

東に延びる細道が中山道塩名田宿の西端で、短いが街道らしさが感じられる。

中津橋からの車道と合する手前のがけ下に、十九夜塔や標高622.8m水準点などが

あり、休憩舎も設けられていた。

かつてはここに豊富な湧水があり、旅人ものどを潤したというが、現在はわずかな湧水

のみ。そばに、木造三階建ての住居も残っている。その先の石垣のツタが、よい彩りに。

中津橋からの車道に戻ると、南側に佐越(さごし)佐藤家住宅がある。佐藤家は、塩名

田宿で最も古い町屋の形式を残す家とか。間口7間半、奥行10間という大型家屋である。

隣接する佐久市公民館浅科地区館前の広場には、塩名田宿の大きな案内図が掲示され、

道路の北側の建物には「問屋本陣」の標札が架かっていた。

隣は「中仙堂」と呼ぶ書画・骨董などの店で、店の前に古い大砲らしいものなどが置か

れている。

塩名田宿の東端、五差路の塩名田交差点際には道祖神塔が立っていた。

交差点から南東に延びる県道154号が中山道、700mほど進んだ下塚原の高台にあ

る駒形神社に正午頃に上がり、昼食とする。

神社の創建時期は不明のようだが、この辺りは信濃牧(馬)の地で、祭神は騎乗の男女

2神なので牧に関連した神社と推定されるとのこと。

覆屋(おおいや)で保護された社殿は文明18年(1486)の再建と伝えられ、国の

重要文化財に指定されている。

境内は色づき始めた豊富な落葉広葉樹などに覆われ、社殿の前には2本の大杉が並ぶ。

足もとの草むらを歩くと、数えきれぬほどの小さなカエルが飛び出した。

12時42分に神社を出た。浅間山の西に延びる高峰高原などの山並みや、広々とした

田園地帯などを眺めながら東に向かう。

下塚原集落の東端辺りには、大きなケヤキが1本、のびのびと枝を広げて立っていた。

直線で延びる道を東へ、水田とリンゴ園が交互に何か所か続き、どのリンゴ園にも色づ

いた実がたわわに実る。

中央を横切る白い直線は北陸新幹線

路傍のススキの群落にカメラを向けたら、その向こうの寺の墓地に観音像らしい大きな

立像があるのに気付いた。

根々井塚原集落の東端まで進み、中佐都郵便局の先の平塚の家並みで中山道の県道154

号に戻る。

地図に無い新しい中部横断自動車道下を抜け、すぐ北にあった荘山稲荷神社で最後の休

憩。

長野のYさんはこの自動車道の建設に辺り、周辺の環境アセスメントを実施されたとか。

盛土上の神社からは、北側間近に佐久平駅前のイオンの大きな建物が望まれ、近くの田

んぼでは、コンバインで稲の刈り入れが進んでいた。

自動車道の東側沿いに進み、リンゴ園の横を通過して北側の県道44号に出た。

カエデやナナカマドが色づき広場で開催中のフリーマーケットを見ながら市民交流広場

の横を進み、ゴールのJR佐久平駅に14時ちょうどに着いた。

私たちは14時23分発北陸新幹線上りあさま640号で、長野市のYさんは4分後の

下りあさま611号で帰路につく。往路のような混雑が心配されたが、上りの自由席はガ

ラガラだった。

(天気 晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 丸子、小諸、歩行地 佐久市、歩数

22,500、累積標高差 上り約210m、下り約190m)

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます