あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2019年3月10日(後半)

カントリーウオークグループの例会散会後、今朝のNHK総合TVで紹介していた、代

々木公園内の「ふる食 全国フェスティバル」を見て回ることにした。

公園の南側の都道413号を横断して、国立代々木競技場の西側を南北に走るケヤキ並

木の通りが会場で、大勢の人で賑わう。

両側に長いテントが連なる「お買い物ゾーン」には、各都道府県のアンテナショップや

食品関係の団体が出展している。

商品は、日本茶、果物やジュース、菓子やせんべい、野菜や漬物、海産物や干物、麺類、

梅干し、ニンニクなど特産品が並んでいる。

途中のNHKホール近くには大きな「どーもくん」があり、子供が中に入って遊んでい

た。

折り返して反対側のテントや、NHKふれあいホール、NHKホール前を戻る。

NHKホール

同行のSさん、Iさんが焼きガキを食べようというので、私も一緒に味わう。

NHKホールの北側、NHKおいしいステージ前を経て、北側の「ほかほかフードコー

ト」のテントが並ぶ一角へ。

こちらのテントは焼きそばやラーメン、鍋物、焼き芋、焼きがき、焼き芋、鮎の塩焼き

などその場で食べられるものが用意され、人気の食べ物には長い列が続く。

ほぼ一巡したので会場を離れ、再度代々木公園へ渋谷門から入る。

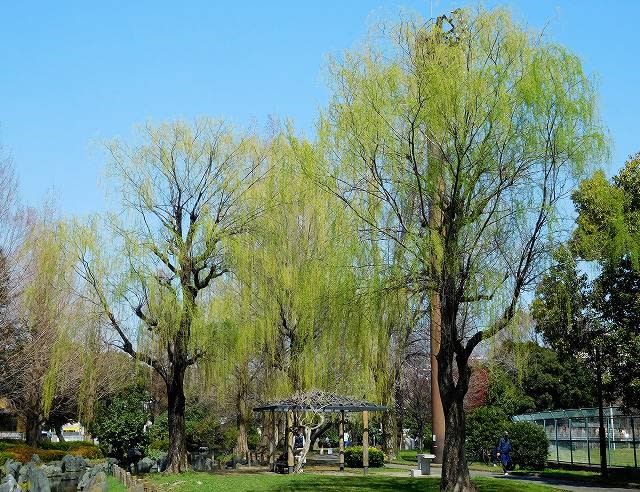

まだ枯れ枝の「バラの園」から北側の大きな噴水のある池へ。

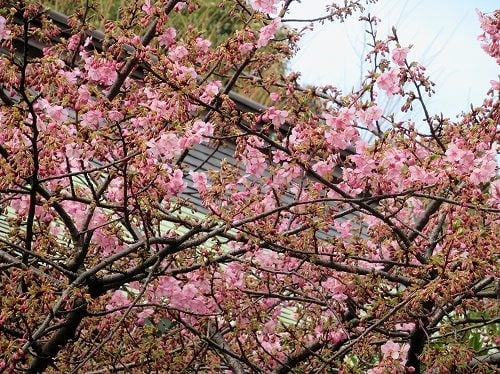

東側に数本の色濃い桜が咲き、たくさんの人が花を撮っていた。

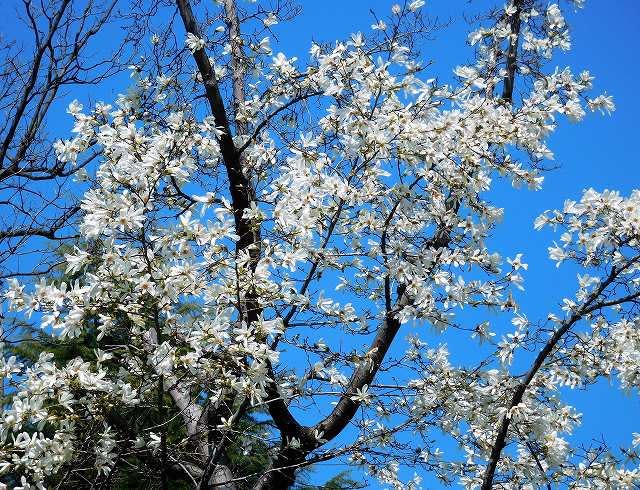

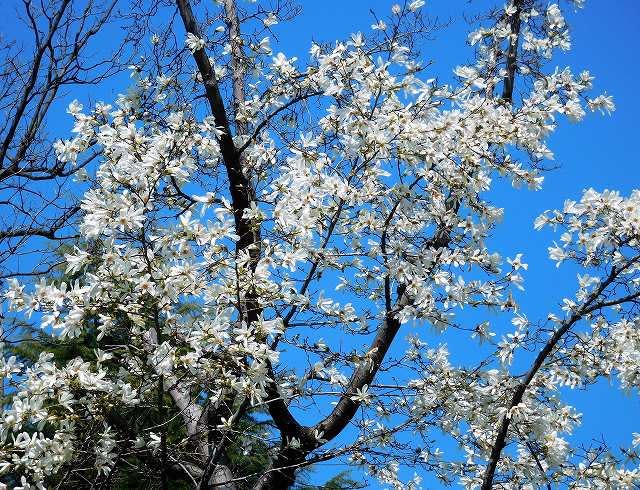

東側の明治神宮の森のうっそうとした木々や、公園内に咲き出したハクモクレン、枝が

湾曲に垂れ下がる竜爪槐(りゅうのつめえんじゅ)など見ながら中央広場の東側から北に

回る。

竜爪槐

サイクリングセンター際から、北側のオリンピック記念青少年総合センターに抜けよう

としたが柵があり出られない。

中央広場の西側に戻り、参宮橋門に下って代々木公園を出た。

小田急小田原線の線路沿いを南下し、代々木八幡駅に15時25分に着き、新宿行き上

り普通電車に乗る。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年3月10日(日)

日中は暖かいとの予報の今日、カントリーウオークグループの第261回例会に参加し

た。集合はJR中央・総武線の信濃町駅。

久しぶりに下りた信濃町駅だが、駅舎はガラス張りの立派なビルになっていた。10時

01分に出発して南西側の神宮外苑に入り、絵画館前で組み分けして3組に分かれる。

絵画館前では、ここをスタート・ゴールとする「第13回明治神宮外苑大学クリテリウ

ム」と呼ぶ学生のロードレースを開催するところ。

たくさんのサイクリストで賑わい、間もなくレース前の走行が、南側のイチョウ並木ま

でを回るコースで開始された。

わがグループは、西側に建設中の新国立競技場方面に向かう。絵画館の南西側植え込み

に、スダジイの古木が立っていた。幹周り約3.6m、樹齢350年前後と推定され、も

とは柳沢吉保の父、安忠の屋敷付近にあったらしい。

隣には「御鷹の松」と呼ぶ松の木がある。もとの松は、徳川3代将軍家光が鷹狩りの際、

木の下で休んだようで、現在のは3代目。石碑の文字には「渋沢栄一書」と刻まれていた。

来夏の東京オリンピック主競技場になる新国立競技場は、地上5階地下2階建て、建築

面積69,611㎡、高さ47mになるようで、今年11月末完成予定との建築計画書が

あった。

サイクリストの走行を見ながら新国立競技場横を西から南へ、近年再建され高層化した

日本青年館↓と神宮第2球場の間を進む。

神宮球場の西側から南側へ、さらに東へと回り込む。球場では日本リトルシニア関東連

盟の開幕式が始まるようで、浦和や大宮のチームも球場内に入ろうとしていた。

球場の北東側に出て、絵画館の南側に延びるイチョウ並木の北端へ。

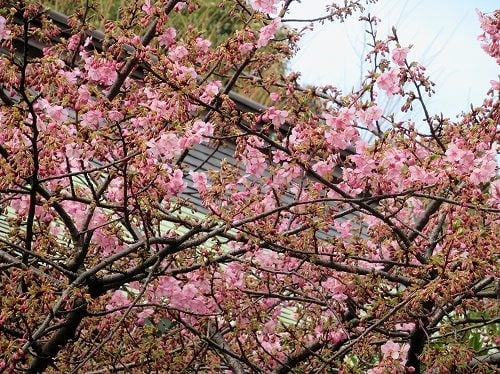

そばの植え込みは河津ザクラだろうか、色濃い桜が咲いていた。

最近のTVで、この並木は絵画館が大きく見えるよう、南側が高く北側が低く剪定され

ているとか。

木の下の植え込みに並ぶクリスマスローズを見ながら南端まで進み、青山通りから振り

返り確認する。

その両側には、江戸城の石垣らしいのが残されていた。

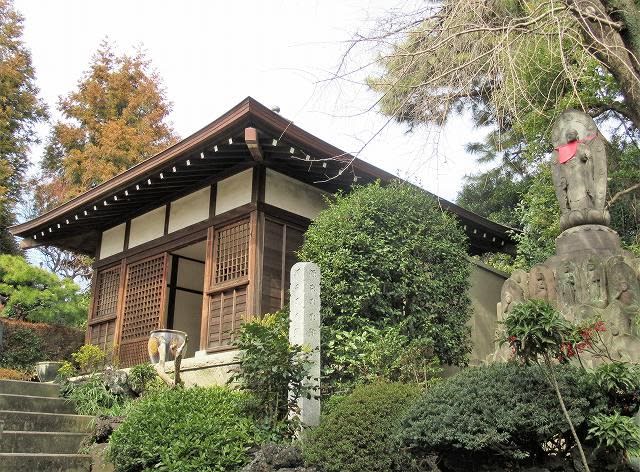

南側の南青山二丁目へ細道を進む。突き当たりに狭い境内だが松など趣ある植栽の瀧泉

寺へ。

本堂は北向き、山門には三つ葉葵の紋があり徳川家ゆかりの寺のよう。

帰宅後調べたら、「徳川家康の長男信康が自刃後、埋葬した地(三河国)にあった庵室

を江戸に移して一寺となしたのではないか」と伝えられているようだ。

本堂右手に黒薬師如来が祭られ、境内には三遠の石像や、江戸時代の安永4(1775)

年、元禄13(1700)年、享保16(1731)年などのお地蔵さんが、10数基集

められていた。

東側近くには、近代的な造りの本堂で植栽のない玉窓寺がある。

東側の都道31号に下るところに、緩やかなカーブが独特な高層ビル、タワーマンショ

ンが目につく。

すぐ南が青山墓地の東北端、都道沿いを下り紅梅の咲く横を西へ。

少し南下してミツマタの咲き出した角から西南へと回り、桜並木の通りを西進すると、

「忠犬ハチ公の碑」が立っていた。

日本の農業土木や農業工学の創始者で、東京帝国大学教授、農学博士の上野英三郎氏は、

渋谷駅前の銅像で知られる「忠犬ハチ公」の飼い主。

同氏の墓地の傍らに、忠犬ハチ公の小さな祠(ほこら)があり、たくさんの花が手向け

られていた。

近くには「警視庁墓地」の説明パネルがあり、「この一角は明治10(1877)年の

西南戦争に警視庁から政府軍として派遣され、命を落とした警察官を葬るため設置された」

ことなどが記されていた。

立派なアカマツが何本か並ぶ一角、石鳥居の立つ墓地は、昭和4(1929)年に総理

大臣となり、翌5年に東京駅で暗殺された浜口雄幸(はまぐちおさち)夫妻の墓だった。

近くには、大正13(1924)年から1年半余り総理大臣を務めた加藤高明(かとう

たかあき)の墓地もある。

墓地の中心部を南北に走る車道、墓地通りを少し南下した西側一帯は外人墓地で、独特

の形の墓が幾つも見られる。

その中に、ドイツで林学を学び樹木試験場を創設して初代校長となり、のち目黒の林業

試験場の初代場長となった松野礀(まつのはざま)とドイツ人の妻、クララの墓地が目に

ついた。

その前から墓地の西端まで進み、都道418号・外苑西通りに下って緩やかなカーブを

南進する。

地下を東京メトロ千代田線が走る都道413号の青山陸橋下まで進み、陸橋の手前を右

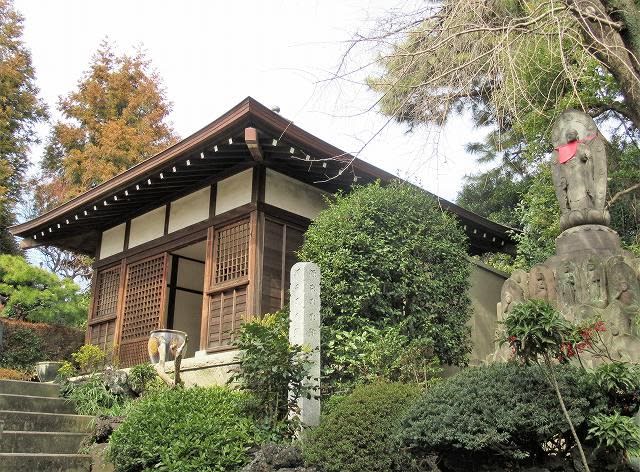

折してそばの廣閑院に行くが、門が閉じていて入れない。

だが、狭いながら境内は都心とは思えぬ植栽と、独特の和風建築の本堂だった。

寺の北側、南青山四丁目の住宅地を緩やかなカーブで回る通りを西進する。

きれいな生け花を飾るギャラリーがあり、南青山三丁目との境界の通りの交差点際には、

細い木の棒を組み合わせて飾る「微熱山丘」と呼ぶ建物が目につく。

その先、北西へ延びる通りの「くれは食堂」前には、人気の定食があるのか若い女性が

たくさん並んで待っていた。

国道246号・青山通りに出て南西にすぐ、通りの西側に大きな寺院が目に入る。信州

善光寺別院の南命山善光寺である。

山門を入ると正面の本堂は、信州善光寺を小さくしたような造り。

境内には、「陸軍経理学校生徒隊慰霊碑」や幕末の開国の先駆者でこの近くで幕府によ

り命を絶たれた高野長英(たかのちょうえい)の顕彰碑があった。

本堂左手のピンクの梅が見頃で、背後の和室と庭園も趣あるもの。

寺の前の細道を抜けて都道413号の表参道交差点際へ。近くに、周囲を再開発中の空

き地に囲まれた狭い境内の秋葉神社がある。

植栽もなく小さな社殿のみで、少し寂しいたたずまいであった。

西に延びるのが表参道、立派な街路樹はまだ枯れ枝のまま。だが、その下をおびただし

い人の波が原宿駅方面から続いている。

流れに逆らうように人並みを除けながらがら進み、独特のカフェやウィンドウ前に飾ら

れた花、変わった建物など眺める。

ゴールの集合時刻12時半を過ぎた。都道305号・明治通りを横断し、手前の五輪橋

側に新駅舎を建築中の原宿駅前へ。

JR山手線や埼京線の上を超える五輪橋を渡り、ゴールの代々木公園原宿門に12時45

分に着いた。先着の2グループが昼食中の北側の広場に移動して昼食とする。

近くのミモザが黄色い花を枝いっぱいに咲かせ、撮影のグループがあり、撮影終了後は

たくさんの人がスマホやカメラを向けていた。

昼食後、ミーティングと記念撮影をして、13時50分頃散会となる。心配された雨も

夜からのようで、予想外に暖かなウオーキングだった。

(参加 13人、天気 晴後曇、距離 6㎞、地図(1/2.5万)、東京西部、歩行地

新宿区、渋谷区、歩数 10,200) (続く)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年2月24日(日)

好天で穏やかな日和の予報なので、一昨日から今日まで開催されている新宿区の中井駅

周辺での「染の小道」と呼ぶ催しを見に行くことにした。

西武新宿線の中井駅に10時49分に着いた。駅前でこの催しのパンフレットをもらい、

10時55分にスタートする。

中井駅周辺の落合や中井は染の町で、江戸時代から手描き友禅や小紋などの伝統が継続

され、昭和30年代までは妙正寺川と神田川沿いには300軒を超す染色関連業が集まり、

京都・金沢と並ぶ三大産地だったとか。その伝統を受け継いだ技術や文化が今でも息づい

ているという。

「染の小道」は、街全体を染め物のギャラリーに見立てたイベントで、中井駅前の商店

街と妙正寺川の川面が3日間染め物に彩られる。

その中で、駅の南側に線路と並行して流れる妙正寺川沿いは「川のギャラリー」と呼ぶ

「染の小道」の主会場のよう。

駅前の寺斉橋を中心に、上流の栄橋から下流の大正橋周辺までの「川のギャラリー」で

は、6枚ずつの反物が流れの上にたくさん吊されている。

「川のギャラリー」では、色とりどりの反物を川面に架け渡すことで、当時の街の記憶

を現代によみがえらせようと、江戸小紋や友禅染などの反物で着物には使うのが難しいス

トック品などを提供してもらい、展示用に手を加えてあるという。

まずは上流に向かい、川面に架けられた反物群を眺めながら栄橋まで進む。

橋沿いの細道にある各商店にも反物が下がり、出店では飲食物や小物などを販売し、着

物姿で訪れた人も多い。

途中の店で甘酒を味わった。

栄橋で来た方向を振り返り、同じ道を戻る途中では赤飯弁当を求め、寺斉橋に戻った。

下流側も左岸沿いの細道を進んで、店をのぞいたり流れにかかる反物群を見下ろしなが

ら次の大正橋まで進む。

ひととおり「川のギャラリー」を眺め、11時40分頃に川を離れた。

ひとつ北側の細い通りは「ねこ路アートフェスタ」という催しで、小物の出店が並んで

いる。それらを眺めながら途中で北側の路へ回って折り返した。

西武新宿線中井駅の東側、二つ目の踏切を渡るとその沿道でも出店が並んでいて、町中

がこの催しに参加していることが分かる。

このあとは、北東側の下落合地区の寺社や公園などを回ることにして、中落合一丁目を

東北東に向かう。

この通りのにも、「染の小道」協賛の出店がいくつか見られた。見晴坂(みはらしざか)

下を過ぎ、新目白通に出る直前の中落合公園ではしだれ梅が見頃になっていた。

都道8号・新目白通りに入り東へ、交番のある交差点から北側を並行する細道を進み、

薬王院の前に出た。山門前に紅梅とピンクのしだれ梅が咲き競う。

薬王院は、鎌倉時代に開山された真言宗豊山派の寺。東長谷寺とも牡丹寺とも呼ばれ、

ボタンの名所として知られるよう。

山門を入ると境内は広くて植栽が豊富。境内にも何本もの白梅、紅梅があり、何れも見

頃になっている。

奥の台地斜面中腹に大きな本堂が懸崖造りの上に立ち、境内や背後には松などの常緑樹

が多く、新宿区とは思えぬたたずまい。

ボタンは、本堂下の斜面に広がるがまだ枯れ枝のまま。総本山の奈良・長谷寺から移植

した100株が、約40種・1000株まで増え、4月中旬から下旬にかけてが見頃のよ

うなので、その頃また訪れたい。

本堂左手の階段を上がると6地蔵が並び、その周辺も紅梅白梅が花を競う。階段上の水

子地蔵堂まで上がり、もう一度梅の花や多彩な植栽などを眺めながら引き返した。

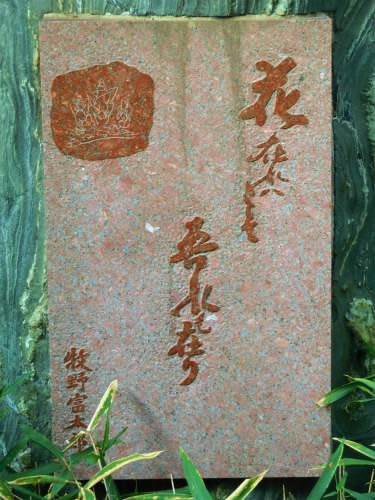

山門近くには俳人・富安風生の牡丹を詠んだ自筆の句碑があるが、達筆で判読しがたい。

20分ほど境内を巡り山門を出た。

境内東側に接して新宿区立「落合野鳥の森公園」があり、公園内で見られる野鳥12の

紹介パネルがあった。

東に少し、七曲坂の上り口の交差点際に、江戸時代と思われる古い石仏3基が残されて

いた。

南東側は下落合氷川神社。境内に咲き出した濃いピンクの花はヒカンザクラのよう。

境内社の横には白梅が見頃で、反対側には大きな日露戦役記念碑が立っていた。

神社の東側の変則六差路を東北東へ300mほど進み、おとめ山通りを北に上がり、通

りの両側にある「おとめ山公園」に12時51分に入る。

「おとめ」とは、乙女ではなく御留のこと。江戸時代、この辺りは将軍家の狩猟地で、

立ち入り禁止の意味の御留山から起こったものといわれているよう。

明治になり、御留山周辺は近衛家の所有になったが、大正初期には西側を相馬(福島県)

中村藩主だった相馬家が取得し、相馬家は敷地内に池と泉を中心の回遊式庭園を築造し、

その一部が現在の公園に残っているよう。

その後敷地は分譲され、戦後は大蔵省が所有していたが荒れ果てていたのを、地元の人

が陳情して公園として整備されることになり、新宿区立おとめ山公園として開園し、さら

に隣接地を取得して拡張したという。

西側入口近くの説明板を見たあと東側の公園に回り、弁天池とも呼ぶ「下の池」の周囲

を一巡し、池の上部斜面の「谷戸のもり」と呼ぶ草地や、下部の「水辺のもり」と呼ぶ草

地なども眺めた。

西側の公園に再入し、雑木林の間の遊歩道を上がって南側の見晴台へ。木々が茂り展望

はあまり利かないが、東方に高田馬場駅に近いBIG BOXが、北東の樹間には池袋のサンシ

ャインシティらしいビル↓が望まれた。

西北側、林間広場際に東屋(あずまや)があったので入り、「染の小道」で求めた赤飯

弁当で昼食にした。

東屋の前には、「おとめ山賛歌」の歌詞のパネルがある。

食事を終え、林間を北に少し下って谷間を東に回ると「おとめ山公園の湧水」の説明パ

ネル上がり、そばからわずかながら湧水が流れ出ている。

流れに沿って遊歩道を東に進んで「上の池」際へ。池の中で1羽のサギが餌を探してい

た。

「上の池」は「中の池」に続き、その横を進んで13時40分に公園を出た。

公園の南側には東山稲荷神社があるので、南側から住宅の間を回って境内に上がる。神

社は、清和天皇の皇孫、源経基(みなもとのつねもと)が延長5(927)年に京都の稲

荷山から勧請(かんじょう)遷宮したという古社のよう。

以後、経基をはじめ源家一門の守り神として厚く信仰され、のちには庶民の信仰も厚く

なり、「知恵と勇気」を授かる福徳の神として江戸市中から関東一円に増えていったとか。

おとめ山公園の東側を北に上がり、目白ヶ丘教会の横を通過して下落合三丁目へ。住宅

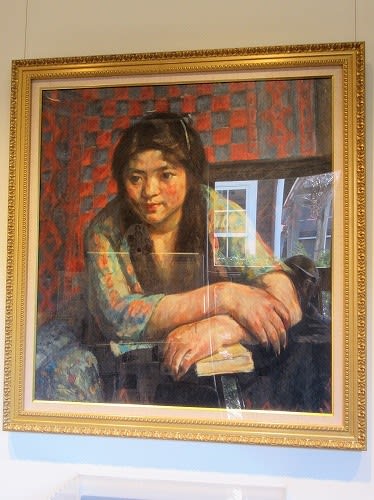

地を西進して長い生け垣の家の前を進むと「中村彝(なかむらつね)アトリエ記念館」が

あった(入館無料)。

中村彝は、国重要文化財の「エロシェンコ氏の像」など数々の名画を残し、37歳で亡

くなった洋画家。大正5(1916)年にここにアトリエを構え、創作活動を行ったとこ

ろのよう。

増改築を経たアトリエを建築当初の姿に復元して一般公開し、中村の生涯や画業を映画

や解説パネルで紹介しているという。

中村彝のことは、私も臼井吉見の大河小説「安曇野」で、新宿中村屋での生活のことな

どを読んでおり、中村屋創業者・相馬愛三の信州・安曇野の生家を訪ねたこともあり、興

味ある人物だったが作品を観たことはなかった。

最初に管理棟↑に入り、「自画像」や「少女」↓、「老母の像」などの作品や、中村屋サ

ロンでの写真などを観覧する。

そのあとアトリエ棟に回り、居間で生涯を紹介する15分のビデオ映像を観て、アトリ

エに飾られた作品や調度品などを一覧した。

最後に庭に回り、満開の白梅やキンモクセイの古木などを眺め、40分近く滞在して

14時39分に記念館を出た。

住宅地を西進して突き当たりを南へ下る。落合中の西側の交差点近くに標高35.7m

の三角点があるはずだが、その辺りは斜面上にテニスコートがあり、道路側はネットで入

れず、三角点の有無は確認できない。

交差点際には、元禄3(1690)年銘の庚申塔が残されていた。

折り返すように北西に向かって上がり、下落合四丁目の下落合公園横を進む。目白通に

出て西へ、次の交差点を北に入る。

山手通りに合するところに天祖神社があった。社殿はコンクリート造りのシンプルなも

の。境内のヒカンザクラが咲き出していた。

すぐ北側で、目白通を跨道橋で越えて西側に回り、少し南に戻って折り返して北へ。

富士見台小や椎名町公園↑の横を通過して、西武池袋線の椎名町駅に15時15分に着

いた。

(天気 晴、距離 5㎞、地図 東京西部(1/2.5万)、染の小道“路のギャラリー”

マップ、おとめ山公園周辺案内図、新宿観光マップ 落合、歩行地 新宿区、豊島区、

歩数 11,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

所沢市内の花見が先になりましたが、その前の3月25日に出かけた都内のウオーキン

グレポートです。

========================================

2018年3月25日(日)

東京の桜が満開となった翌日の今日、桜の新名所になっているという、足立区内の二つ

の旧農業用水路を結んで歩いた。

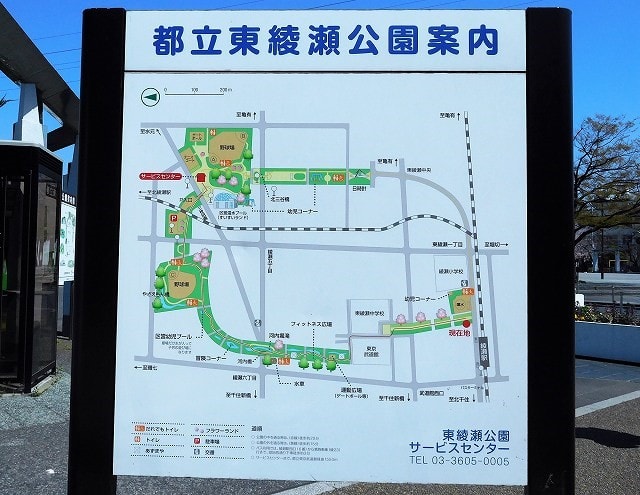

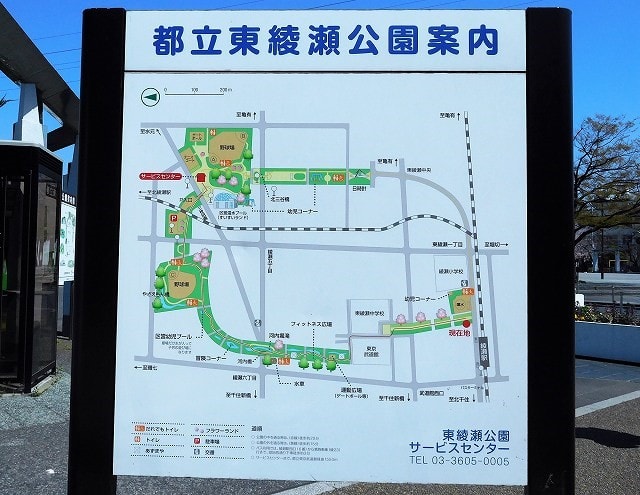

JR常磐線の綾瀬駅に10時29分に着き、10時35分に北口をスタートする。線路

際を東に少しで、綾瀬小の手前から北に延びる都立東綾瀬公園に入る。

東綾瀬公園は、綾瀬駅前から点在する広場を遊歩道でU字型につないだ公園。かつてこ

の辺りは水田だったが、区画整理事業で生み出した土地が都立公園となったもの。

全長は約2㎞で、園内には、サクラ、ラクウショウ、ツツジなど季節感を味わえる樹々

が植えられ、西側の散歩道沿いには、花畑川を水源とするかつての農業用水を生かしたせ

せらぎが流れている。

公園に入るとケヤキが芽吹き始め、あちこちのソメイヨシノがかなり花を見せていた。

でも、満開までには何日かかかりそう。

複雑な屋根に目を引かれた東京武道館の横を、東側から北へと回り込む。

その先のせせらぎに沿ったソメイヨシノは開花が進み、色濃い桜の下では何組ものグ

ループが花見の宴を楽しんでいる。ユキヤナギも満開である。

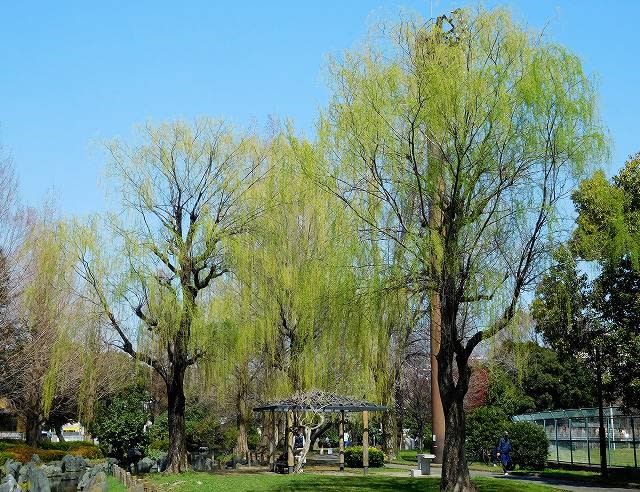

車道の上を変形の橋で越えるとその先は広くなり、コブシが咲き野球のグランド近くの

ヤナギが柔らかな春の彩りを見せる。

東京メトロ千代田線の支線、北綾瀬駅への高架下付近にボランティア花壇があり、ナノ

ハナやスイセンが咲いていた。

高架下からスロープで上がる公園連絡橋で車道を越え、円形ループで下って南側の広い

公園エリアへ。

東側にはテニスコートや野球場があった。この一角にも花壇があり、ナノハナはハナモ

モ、トキワマンサクなどが花を見せる。

さらに東綾瀬公園の南端になる帯状の園路↓が南に延びるが、ここで公園と分かれた。

集合住宅の多い団地東通りを500m前後東進して、東和三丁目の蒲原神社に寄る。

蒲原神社は、蒲原新田の鎮守として文政年間(1818~30)の創建。万延元(1860)

年に当地に移築し、現社殿は昭和63(1988)年の再建という。

境内のソメイヨシノがかなり開花し、摂社の瘡守稲荷と水神宮の社殿横には、足立区保

存樹木で移築以前からあったらしいイチョウの高木が、幹を傾け立っていた。

南側の「八か村落し(はちかそんおとし)親水緑道」に回り、スーパーマルエツで弁当

を購入する。緑道沿いのソメイヨシノも見ごろに。

東に隣接する円性寺(えんしようじ)に背後の墓地から入る。

円性寺の開基は存秀和尚(元和元(1615)年没)で、現在の堂々たる本堂は昭和57

(1982)年の再建のよう。

境内墓地際には、寛文4(1664)年造立の庚申塔を挟み、元禄4(1691)年と

宝暦0(1759)年銘の庚申塔があり、いずれも足立区登録文化財である。

さらに八か村落し親水緑道を進み、親愛幼稚園そばの交差点から北に延びる車道を600m

ほど進み、環七通りの高架などと交差する六差路の大谷田橋交差点に出た。

東側の広い緑陰は都立中川公園で、中川水再生センターの上を覆って緑化したところ。

12時40分に入った。

手前の北西側広場のソメイヨシノが見頃で、木の下で花見を楽しむグループも。

人道橋を上がった東側の広い一帯には、さらに大きな広場や子ども広場などがあり、芝

生地の間に木々が多く、ゆったりとした空間が広がっていた。

公園の西北端近くに戻り、暑さを避けて緑陰で昼食にした。

13時03分に公園の北西端から出た。そばの大谷田橋交差点を渡り、独特のスタイル

の展望塔の下に行く。

ここから北に延びる通りの西側は「葛西(かさい)用水親水水路」が伸びていて、「銀

河の塔」と呼ぶ展望塔は、親水水路の完成を記念して造られたシンボルタワーのよう。

らせん階段を最上部まで上がると、親水水路を覆うソメイヨシノの並木が続き、満開に

はもう少し先の花が見下ろせる。

塔を降りてその親水水路を進むことにする。葛西用水は江戸時代に開削され、現在の羽

生(はにゅう)市で利根川から取水して埼玉や東京・足立区、葛飾区の農地を潤したとか。

一時期は雨水や下水を処理する公共溝渠(こうきょ)になったため周辺住民から敬遠さ

れたが、平成4(1992)年に親水水路として復活したという。そして約290本の桜

が植えられ、「葛西用水桜通り」の愛称もついたようだ。

花や流れなど眺めながら親水水路を300mほど進んで、大谷田三丁目の福寿院に行く。

福寿院は元和元(1615)年の創建で、東側の足立区立十二中のところにあったが、昭

和35(1960)年に学校の敷地拡張のため現在地に移転したという。

門を入った左手のお堂には、「いぼとり地蔵尊」が祭られている。

古くは「旧中川のいぼとり地蔵」として親しまれ「塩地蔵」とも呼ばれ、皮膚に病のあ

る人が塩を供えて治癒を祈り、その塩を患部にかけると効き目があるとされているとか。

さい銭箱の上には幾つもの塩の袋が奉納されていた。

正面の本堂は昨年5月に改築したばかりとか。樹齢300年以上の木曽ヒノキの丸柱や、

美濃瓦の屋根など真新しく、富山県の彫刻の里、井波の彫刻師が彫ったという精巧な木彫

などに目を引かれた。

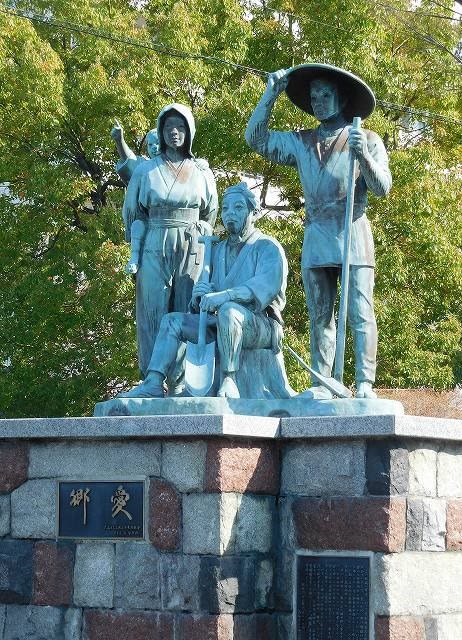

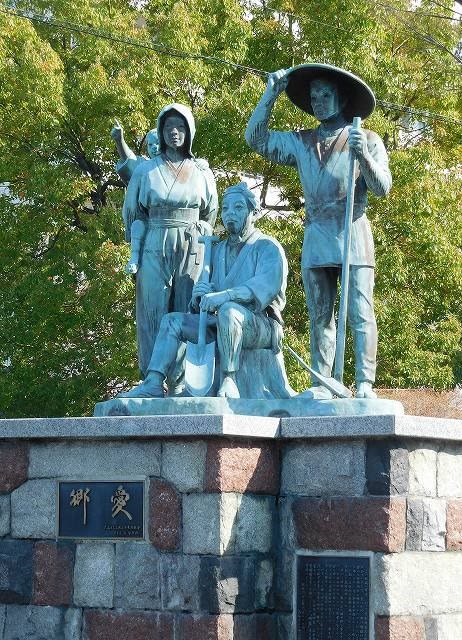

親水水路に戻ってさらに続く桜並木の下を進み、和風建築の足立区立郷土博物館に入る。

道路際に「郷愛」と題する農民像があった。この辺りはかつて中川と綾瀬川の清流に恵

まれた美しい農村地帯だったとか。だが都市化の波により昭和40(1965)年頃から

農業が難しくなり、近代的町造りのために区画整理を実施して整然とした町ができたので、

昔の面影を偲んでこの像を建てたという。

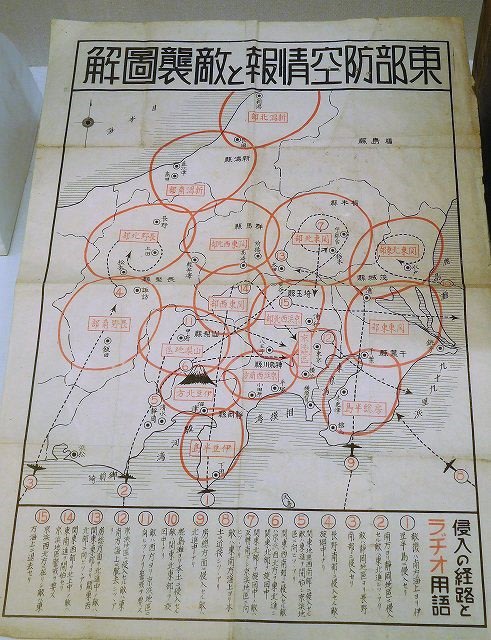

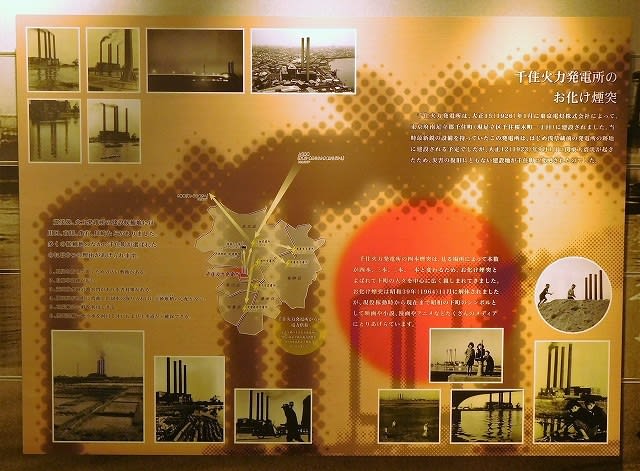

博物館は普段は有料(大人200円・70歳以上は無料)だが、今日は無料の張り紙が。

入館して、「江戸東京と結ばれた農村の誕生」「東郊の近代的発展」「東郊の変貌」とい

うテーマの常設展と、企画展「谷文晁と二人の文一」を観覧した。

館の西側には東渕江庭園があり、池を回る園路が設けられている。時計回りに一巡して、

植栽と池の眺めや、咲き出した幾つかの花などを観賞した。

博物館前の広場には、庚申塔や道しるべなど区内に残る石像品が並ぶ。1時間近く過ご

して14時25分に郷土博物館を出た。

そばの東渕江橋から北に伸びる水路際にトサミズキが続き、花も見頃である。

その先からはソメイヨシノの植栽は若木となり、花の付きもまだ少ない。親水水路沿い

は木々の植栽が増え、六木(むつぎ)一丁目には「ちびっこつりばし」が架けられていた。

六木一丁目と二丁目の北側で親水水路は東西に走る花畑川の上を通過する。

花畑川は中川と綾瀬川を結び、船の往来の便のための運河として開削整備され、昭和6

(1931)年に完成したという。

さらに桜並木の続く葛西用水親水水路を進む。東側の六木三丁目には六木中央公園があ

り、園内のソメイヨシノも三、四部咲きくらいの感じ。トイレはユニークな蔵造りである。

間もなく親水水路の北端に達し、道路は都県境を流れる垳川(がけがわ)の桜橋を渡る

と埼玉県八潮市となる。ちなみに川向こうの地名は八潮市垳で、「垳」は全国で唯一の地

名である。

橋を渡らず、東側の「六木水の森公園虹の広場」の横から、垳川の右岸沿いに続く「神

明(しんめい)・六木遊歩道」に入った。

狭い遊歩道沿いにはスダジイやエノキ、ケヤキ、ムクノキなどが続き、その間を縫うよ

うに進むと、対岸の釣り人や寺院、垳川排水機場のタンクなどが望まれる。

垳川の東端、排水機場に面して広くなった流れの南側に、「六木水の森公園水車広場」

があった。

かつて使われていたらしいレンガ積み高架の水路と金属製水車が保存され、東側の池に

は大きな渦巻き方噴水がある。ここで最後の休憩とした。

垳川↑が流入する中川↓の東には、大場川が水門の先から伸びている。

垳川排水機場の東側から北に回り、八潮市立潮止中横を北進し、ゴールのつくばエクス

プレス八潮駅に15時56分に入る。

(天気 快晴、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 草加、歩行地 足立区、八潮市、

歩数 20,300)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング

2018年3月11日(日)

東日本大震災から7年の今日は、カントリーウオークグループの第251回例会に参加

した。集合はJR山手線、東海道線などの品川駅。10時01分にスタートする。

== 東海道品川宿を鮫洲公園まで ==

東側の港南口を出て、超高層ビルの並ぶ品川インターシティ東側の遊歩道を南へ、東側

一帯は中央卸売市場の食肉市場である。

南端の道路を渡ると「しながわ百景」のひとつ、小さなお堂の稲荷堂がある。

南側に天王洲運河の西端近くが延びていて、観光用の屋形船が係留されていた。

運河の手前を西進して、運河の西端で八ツ山通りに入り南東へ。「品川浦船だまりと」

呼ばれるところで、ここにも幾つもの屋形船が見えた。

少し進むと小スペースの品川浦公園で、背後の利田(かがた)神社には鯨碑(鯨塚)が

ある。

利田神社は、寛永3(1626)年に近くの東海寺の沢庵(たくあん)が弁財天を勧請

(かんじょう)したのが始まり。当地一帯を安永3(1774)年~天保5(1834)

年に南品川宿の名主、利田吉左衛門が開発したことから利田神社と称されているようだ。

鯨碑は、寛政10(1798)年5月に暴風雨で品川沖に迷い込んだ鯨の供養碑で、鯨

の体長は約16.5m、高さ約2mの大鯨で、江戸中の評判になり、ついには11代将軍

家斉が浜御殿(現浜離宮恩賜庭園)で上覧する騒ぎになったという。

次の交番のある交差点を入り、西側に平行する東海道に回って品川宿を南下する。

東海道品川宿は、目黒川を境に南北の2宿で成り立っていたが、享保7(1722)年

に北品川宿の北に歩行新宿(かちしんしゅく)が加わり、3宿で宿場の任にあたったとか。

日本橋を出て最初の宿場で、天保14(1843)年には北品川宿に本陣が1軒、南品

川宿と歩行新宿に脇本陣が1軒ずつあったという。

少し進んだ品海公園の花壇には、北隣の民家に使われていた東海道品川宿の石垣石が残

っていた。石材は房総の鋸山産の凝灰岩(房州石)とのこと。

近くのT字路際に東海七福神のひとつ、寿老人を祭る一心寺(いっしんじ)がある。創

建は安政2(1855)年で江戸三十三観音霊場第30番札所だが、境内はわずかである。

T字路を西に入った突き当たりは、東海七福神・布袋尊の養願寺。創建は正安元(1299)

年と伝えられ、本尊の虚空蔵尊は「品川の虚空蔵さま」と呼ばれ、丑(うし)・寅(とら)

年生まれの守本尊として信仰を集めているようだ。

少し先、東に伸びる細い歩道の入口に「品川宿本陣跡」の標石が立っていた。

国道357号・山手通りを横断して品川宿交流館に入る。まちの有志の方々が運営する

無料お休み処で、懐かしい駄菓子を販売し、品川宿に関する展示などもある。

すぐ南は目黒川の品川橋で、北品川宿と南品川宿の境になる。橋を渡らずに川沿いを上

流側へ。次の朱塗りの鎮守橋の北側が東海七福神・恵比寿神の荏原(えばら)神社である。

和銅2(709)年創建の古社で、品川宿の総鎮守とか。天正19(1591)年には

徳川家康から神領を寄進され、明治元(1868)年の東京遷都の際は、明治天皇の内侍

所(ないしどころ・三種の神器のひとつ、神鏡を安置した所)になったという。

鎮守橋を渡り、品川橋の南側で東海道筋に戻る。

次の路地を西進して、突き当たりの海徳寺へ。

境内にはヒカンザクラやミツマタが咲き、本堂近くにはハクモクレンに似た花も咲いて

いた。

東海道浜松宿から贈られたという、黒松のある「街道松の広場」を過ぎる。近くには木

造2階建ての古い洋館が残っていた。

都道421号・池上通りを過ぎ、京浜急行の青物横町駅を背にした東海七福神、毘沙門

天の品川寺(ほんせんじ)に入る。

道路際に、都指定有形文化財で江戸六地蔵のひとつ、銅造地蔵菩薩坐像がまず目につく。

この地蔵は、江戸六地蔵で最も古い宝永5(1708)年の造立で、像高2.75mあ

り、江戸中期の鋳造像では大作という。

山門の手前に、亀かと思われるものに背負われた珍しい石灯籠がある。

境内右手には、幹回り5.35m、樹高25m、推定樹齢約600年という「品川寺の

イチョウ」がまだ枯れ枝を高く伸ばしていた。

品川寺は承応6(1652)年の中興、本尊の水月観世音菩薩は太田道灌の念持仏と伝

えられているとか。

格天井(ごうてんじょう)に梵字など記された鐘楼に下がる大鐘は、明暦3(1657)

年の造立。高さ約1.5m、重さ約1トンあり、4代将軍家綱の寄進といわれる国の重要

美術品。

慶応3(1867)年のパリ万博、明治4(1871)年のウィーン万博に出品後行方

不明になり、その後ジュネーブの美術館に保管されているのが分かり、昭和5(1930)

年に返還されたという。

都道420号を横断し、南東側近くにある昼食地の鮫洲(さめず)運動公園に12時05

分に着いた。温かくなった日曜日とあり、園内は子ども連れの家族などで賑わう。

== 京浜運河緑道公園から品川歴史館や大森貝塚遺跡へ ==

昼食後ミーティングをして、 12時46分に鮫洲運動公園を後にする。東海道の東側

に並行する道を500m近く進んで東へ、勝島運河のカーブ地点に出た。

すぐ北側に新しい公園があり、河津ザクラだろうか見ごろになっていたので、桜を背に

記念撮影をする。

ナノハナの咲く勝島運河を少しで都道316号・湾岸通りの鮫洲橋を渡る。

橋の南側に、たくさんのユリカモメが飛翔していた。

湾岸通りが首都高1号・羽田線の高架下を抜けたところで東へ、京浜運河の右岸から車

の通れぬ斜張橋・かもめ橋を渡って左岸に回る。

橋際のヤナギが早春の淡い彩りを見せ始めていた。

左岸に沿って松などの植栽が続き、岸辺にはナノハナが咲く京浜運河緑道公園が伸びて

いる。小休止してから緑道を南下する。

流れにはバンが泳ぎ、対岸の高架を東京モノレールの車両がひっきりなしに通過するの

が望まれた。

次の勝島橋際まで進んで緑道公園を離れ、橋を渡って西に向かう。

大井競馬場の北側や勝島運河の南端を進み、京急立会川(たちあいがわ)駅に近い南大

井一丁目の天祖諏訪神社へ。

ここも東海七福神の福禄寿を祭るところ。北側の弁天池には厳島神社も祭られていた。

境内の左手裏手に抜けて立会川を渡った北浜川児童遊園に、坂本龍馬像がある。

ペリー来航の嘉永6(1853)年、19歳の龍馬は江戸で剣術修行中で、土佐藩は立

会川河口付近の下屋敷警備のため江戸詰の武士を動員し、龍馬もその中に加わっていたと

か。いわば龍馬の幕末の出発点ともいえる地のようだ。

京急立会川駅際の高架下を通過して国道15号・第一京浜通りを横断し、アーケードの

ある狭い商店街を西に抜ける。

立会川右岸沿いを少しで左折して浜川小前を過ぎる。校門には、東日本大震災7年を追

悼する弔旗が掲げられていた。

JR京浜東北線のガード下を西へ、大井六丁目で都道421号・池上通りに出た。

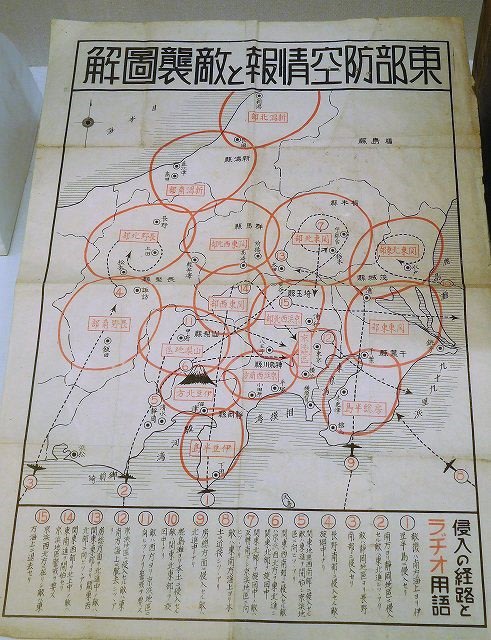

近くの品川区立品川歴史館に14時25分頃入館し、常設展示室で品川宿を中心に、区

内の原始・古代から現代にいたるまでの多くの歴史資料などの展示を観覧する。

さらに企画展「災害と品川」の展示などを見て、14時50分に退館した。

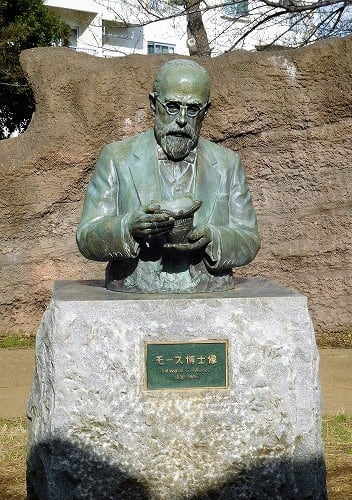

池上通りを南下して鹿嶋神社前を過ぎ、大井六丁目の大森貝塚遺跡庭園に入る。

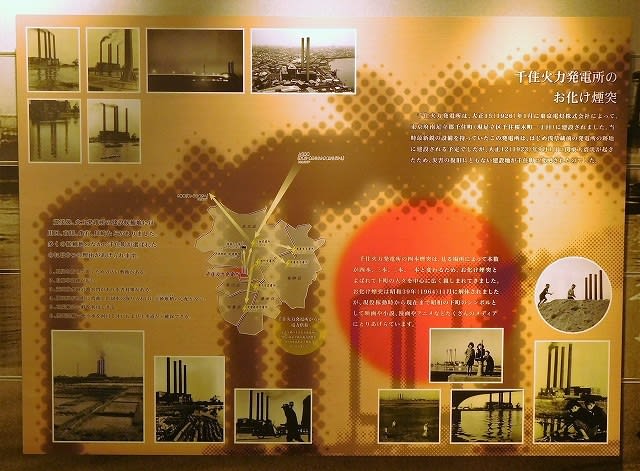

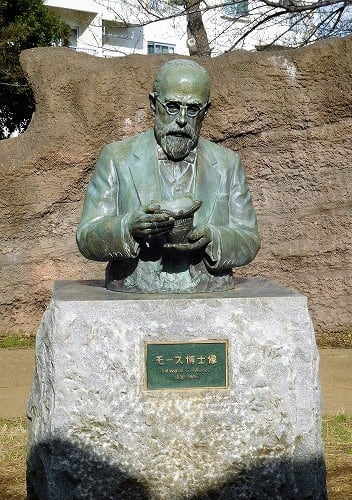

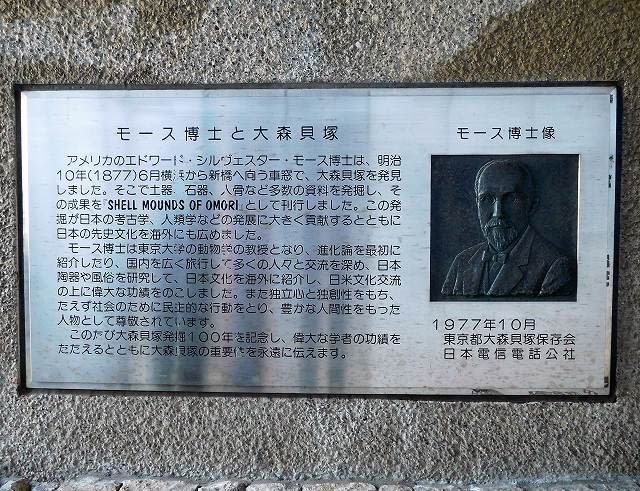

大森貝塚は、アメリカの動物学者モース博士が明治10(1877)年に貝の研究で来

日し、横浜から東京に向かう汽車の窓から発見し、発掘したところ。この発掘は日本初の

学術的発掘で、大森貝塚は「日本考古学発祥の地」だという。

園内にはそのモース博士像をはじめ、縄文の広場を中心にモースの広場、貝塚学習広場、

縄文体験広場などあり、北側の線路側には貝塚跡が、東北側には発見当時の貝塚を復元し

た貝塚展示ブースなども造られていた。

以前私は、NTT大森山王ビルのそばにある遺跡を見たことがあるが、この場所は初め

てだった。

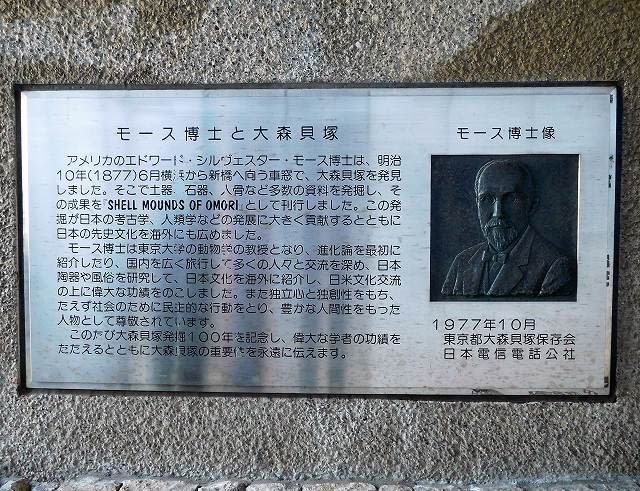

池上通りを南下して大田区に入る。そのNTTデータビル前には、貝塚発掘125周年

記念の、石を用いた展示物がある。

ビルの横をJR京浜東北線の線路際まで下ると、「大森貝墟」碑が立ち、下る途中には

「モース博士と大森貝塚」の紹介パネルと、貝をデザインした「モースゆかりの地」碑が

並んでいた。

ゴールのJR京浜東北線大森駅はすぐ近く、15時26分に着いた。

(参加 12人、天気 晴、距離 9㎞、地図(1/2.5万) 東京西南部、歩行地

品川区、大田区、歩数 18,900)

なお、この日の夜、NHK大河ドラマ「西郷(せご)どん」の、ドラマ後のゆかりの地

紹介は品川宿だった。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2018年2月11日(日)

埼玉県を中心に歩くカントリーウオークグループの第250回例会に参加した。

昨日まで低温の日が続いていたが、今日は夜半の雨が上がり日中の気温も15℃前後の

予報で暖かい。

集合は西武新宿線の沼袋(ぬまぶくろ)駅。駅周辺は地下化工事中で駅舎も仮設である。

今回は神田川の支流、妙正寺川(みょうしょうじがわ)を遡行することになり、10時

3分にスタートした。

ちなみに、妙正寺川は東京都内を流れる1級河川で、流路延長は9.7㎞、流域面積は

21.4㎢。杉並区の妙正寺公園内の妙正寺池が水源で、途中で江古田川を合わせ、新宿

区下落合一丁目の辰巳橋付近で神田川高田馬場分水路に合流している。

== 妙正寺川沿いを源流まで ==

西側の踏切を渡って妙正寺川の右岸沿いを南西へ。南側一帯は広い緑地の平和の森公園

だが、流れ側は工事中で入れない。

流れが右カーブして北西に向かうと、川を挟んで両側が都立中野工高で、右岸側の校舎

の長さは100m以上もあり長い。その先で環七通り↓を跨道橋で横断する。

再び南西に向きを変えて間もなく、大和公園で最初の小休止をした。対岸の大和幼稚園

の塀には「創立八十二周年」の表示があった。

次の橋で左岸に回り中野四中の北側を迂回し、スーパーマルエツの先の橋で右岸に戻り、

新しい白鷺せせらぎ公園で休憩する。

人工芝のグランドでは、少年野球の試合中だった。

そのグランドの下は、妙正寺川の増水時のための調整池になっていた。川底までは8m

前後あり、源流から3㎞くらいで渇水期の今は流れもわずかだが、近年増えているゲリラ

豪雨の被害防止には必要不可欠な設備なのだろう。

この辺りから流れは北へ、西武新宿線の鷺ノ宮(さぎのみや)駅際で左カーブして西南

西に向かう。

駅の南西側に広い緑地の福蔵院があったの寄ることにした。福蔵院ルンビニー庭園と呼

ぶ新しい公園の横から東に回って境内に入る。

本堂前の白梅が咲き出し、本堂の屋根にはたくさんのソーラーパネルが目につく。

寺院の本堂の屋根にこのような設備を見たのは初めてだ。広い境内には、伸び伸びと枝

を伸ばした木々が立ち並ぶ。

本堂の南側に「福蔵院の十三仏」が並んでいた。不動明王、釈迦如来、地蔵菩薩、大日

如来などで、これら十三仏は死後の忌日をつかさどり、死者の救済を願って祭られたとか。

寛政8(1796)年の再建で、十三仏全部が揃っているのは都内でも珍しいという。

山門には「御府内八十八ヶ所第十四番札所」の表札があり、門前のロウバイが見ごろに

なっていた。

西側に接して鷲宮八幡神社がある。康平年間(1058~65)、源頼義が東国平定後、

鎌倉街道に面した当地に建立し、戦勝感謝と国家安泰、源氏の隆昌を祈願したのが始まり

とのこと。

当時境内には老樹が林立しサギが住んでいたので里人は鷺宮大明神と称し、これが地名

の起因になったとか。

慶安2(1648)年に江戸幕府から御朱印7石余を付与され、中野区内で御朱印を受

けた唯一の神社だという。境内や本堂には「厄除け祈願」のぼりが立っていた。

ご住職が出て来られ、神楽殿で中嶌龍文(なかじまたつふみ)先生の日本画展を開催中

なので観覧するようすすめられた。

皆で神楽殿に上がり、奥多摩や桜など精密なペン画に彩色した美しい作品10数点を鑑

賞する。

境内には、旧鷺宮近くの村一の力自慢が健康と長寿を祈願し奉納したという力石が15

個も保存されていた。

流れの両側に続く、白鷺二丁目の都住宅供給公社鷺宮西住宅の中層住宅群の間を進む。

対岸の西中野小の校舎に五輪マークが目に入る。オリンピックとどんな関係があるのだ

ろうか…。ここが中野区の西端でその先は杉並区である。

「沓掛小のこみち」と呼ぶ説明板のある小公園に、「夢を大切に」と刻まれた石台の上

に手形を刻んだ卵形の石彫があり、裏面に「小柴昌俊」と刻まれていた。

小柴さんは2002年にノーベル物理学賞を受賞され、杉並区名誉区民である。

その辺りから右岸沿いにはシダレザクラが続く。平成5(1993)年とその2年後に

植樹された木のよう。木の下に人形の石彫が並ぶところもあった。

落合橋の下で妙正寺川は暗きょとなり、12時36分にその先の妙正寺公園に入り昼食

とした。

公園の西側にある池が妙正寺川の源流だったが、近年は湧水量が減ったので近くに井戸

を掘り、地下水をくみ上げて池の水の大部分をまかなっているという。

池にはたくさんのキンクロハジロが泳ぎ、カルガモやオナガがモモ見られた。

公園内にはほかに、遊戯広場、多目的広場、健康広場などがある。

== 井草川遊歩道から富士見台駅へ ==

記念撮影とミーティングをして13時35分に出発し、まずは南側台地にある妙正寺に

境内裏手の墓地側から入る。

墓地の入口に「本因坊六世知伯の墓」の案内標柱があったので記された辺りに行ってみ

たが見つからず、本因坊と同姓の井口家の墓がたくさん並んでいた。

妙正寺は、文和元(1352)年に妙正寺池のほとりにお堂を建てて開創され、正保3

(1646)年に社殿を再建してから広く信仰されるようになったとか。

慶安2(1649)年、3代将軍家光が鷹狩りの際、朱印地5石を寄進してからは御朱

印寺として有名になったという。

本堂の前にはシダレザクラが並び、境内にはケヤキの高木やカシなどが多い。

南側の山門を出たところの掲示板に「心の中に降る雨に人の情けが傘をさす」の張り紙

があった。

東側の道路を北進して再び妙正寺公園に入り、大きなヤナギの横を進んで公園の北東端

に抜けた。

そこには北側に向かう遊歩道が延び「科学と自然の散歩みち」の案内図があったので、

それに従い井草川遊歩道を進むことにした。

「科学と自然の散歩みち」は、小柴昌俊博士のノーベル賞受賞と名誉区民称号贈呈の記

念事業としてつくられたもので、井草川遊歩道と妙正寺川、妙正寺公園などをつなぐ「散

歩みち」だという。

井草川遊歩道を北に進み、中瀬中の西で都道438号・早稲田通りを横断して井草四丁

目へ。

少し先の突き当たりは「中瀬中のこみち岩石園」と呼ぶ公園で、遊歩道側に緑泥片岩、

蛇紋岩、玄武岩、花崗岩などの岩石が並び、その説明板がある。

ここにも小柴昌俊さんの言葉と手形の石彫が設置されていた。

遊歩道は同じ町内にある桃井四章を囲むように東から北へ、さらに西へと「コ」の字状

に回り込む。その途中にも小柴さんの石彫が置かれていた。

緩やかなカーブで北西に進み、配られた地図の西端の道路に出て遊歩道を離れ、西武新

宿線井荻駅東側の踏切を渡る。すぐ先から北東に延びる道に入り、都道25号・旧早稲田

通りとの交差点際のセブンイレブン前で小休止する。

北側の新青梅街道↑を横断し、団地の間を進んでさらに北東へ。

都道439号・千川通り↑を横断して並行する道を東進し、ゴールの西武池袋線富士見

台駅に15時ちょうどに着いた。

今日はグループ発足以来ちょうど25周年の記念日。千川通りにあるサイゼリアに入り、

乾杯をしてささやかな祝宴のひとときを17時頃まで楽しんだ。

(参加 14人、天気 晴、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 東京西部、歩行地

中野区、杉並区、練馬区、歩数 18,900)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年10月1日(日)

秋晴れとなったので、練馬区西部の二つの催しの観覧を中心に、石神井(しゃくじい)

公園周辺のウオーキングに出かけた。

西武池袋線の練馬高野台(ねりまたかのだい)駅に下車し、駅構内の弁当店で弁当を求

めて10時50分に駅を出た。

東側から石神井川左岸沿いの遊歩道に入り、桜並木の下を西進する。次の橋で右岸に回

り、流れが南西へと向きを変える直前の和田堀歩道橋を渡って川を離れる。

少しだけの和田堀跡遊歩道を進み、都立石神井公園の東端、石神井池のボート乗り場際

に出た。

好天の日曜日なので公園は大勢の人出で、ボートもスワン型を含めてたくさん池に浮い

ている。

池の南側にあり、豊富な広葉樹林と池の残る石神井公園記念庭園に入り、池の縁を南に

進む。

記念庭園は、地元の資産家だった豊田家が大正時代に造成した第二豊田園という日本庭

園の跡だという。

公園を南に抜けて、バス通りの豊島橋交差点際にある禅定院(ぜんじょういん)に入る。

禅定院は豊島八十八ヶ所第70番札所で、「新編武藏風土記稿(しんぺんむさしふどきこ

う)」によれば、約600年前に願行上人の開基とか。

本堂はコンクリート造りだが、鐘楼は珍しいかやぶき屋根。

本堂前には「ねりまの名木」に指定された樹高7m、幹回り2.1mのヒヨクヒバが立

ち、その下には寛文13(1673)年建立の「キリシタン灯籠」と呼ぶ、珍しい石灯ろ

うが祭られていた。

石神井公園記念庭園に戻り、柿の実の色づくピークから北に下って石神井池の南岸に出

た。

池に浮かぶスワンボートなどを眺めながら樹林下の遊歩道を西進する。

中の島の橋近くにはカルガモが泳ぎ、池の西端近くに古くて奇怪な形のモニュメントが

立っていたが、説明板などは無い。

南側斜面を上がると稲荷諏訪合神社があり、社殿はコンクリート造り。拝殿前に古い手

押しポンプが残されていた。

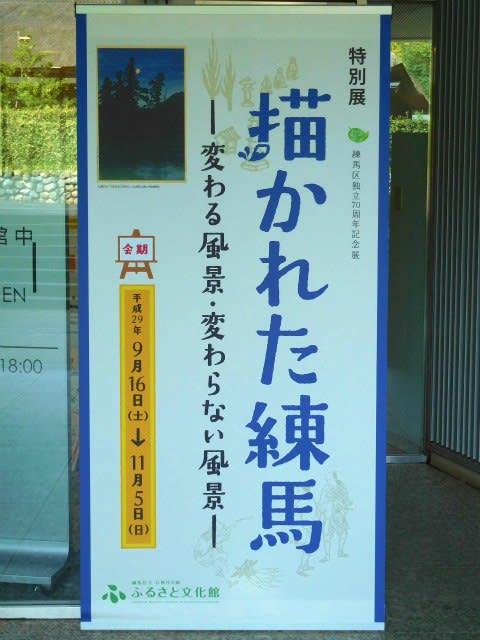

神社と道を挟んで南側の「石神井公園ふるさと文化館」が、今日の目的地のひとつ。

入館してまず1階の情報コーナーで、石神井公園の歴史年表や練馬区の伝統工芸品など

の展示を見る。

2階の企画展示室が、来訪目的の特別展「描かれた練馬」である。

練馬区独立70周年記念展で、江戸時代の名所だった三宝寺池(さんぽうじいけ)や長

命寺(ちょうめいじ)などを描いた「江戸名所図会(ずえ)」、鉄道開通後の豊島園や三

宝寺池、武蔵野風景などの風景画、版画、水彩画、油彩画などである。

特別展は撮影禁止なので、リーフレットから何点か紹介する。

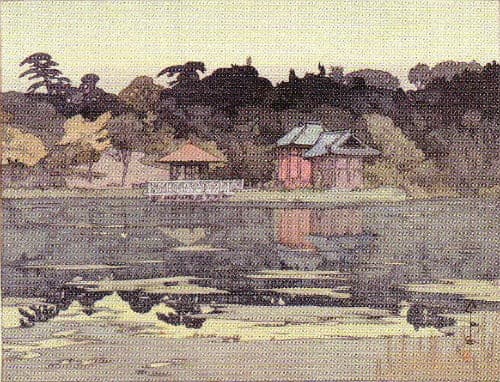

「池畔新緑」中村善策

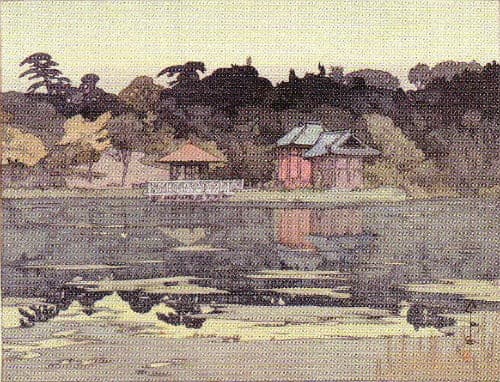

「石神井」吉田 博

「三宝寺池(石神井)」川瀬巴水

「大東京十二景の内 八月・豊島園の夏」藤森静雄

「武蔵野古物」部分

私は、1950~60年代の15年近く練馬区に住み、最初の職場も石神井公園駅近く

だったこともあり、練馬区はなじみの場所で懐かしい風景もあった。

特別展を観覧後、同じ2階の常設展示室にも入り、土器などの出土品、名産だった練馬

大根ゆかりの展示、農具や生活、産業関連の展示などを観覧した。

館の東側は練馬区立池淵(いけぶち)史跡公園で、区の登録史跡「池淵遺跡」を埋め戻

し整備したところ。園内には、区指定文化財「旧内田家住宅」が移築復元されている。

明治20年代(1887~)初めの建築と推定され、一部には江戸時代の古在も使われ

ているという。土間にも入り裏手に抜けた。

桜の葉が色づき始めた園路沿いには、区内にあった庚申塔や馬頭観音など江戸時代の石

造物が配置されていて、縄文時代の竪穴住居跡の表示もあった。

左の馬頭観音は享和3(1803)年、右の庚申塔は享保5(1720)年の造立

縄文時代の竪穴住居跡の場所

13時を過ぎたので神社横を下って、石神井池を眺めながら近くのベンチで昼食をする。

昼食を終え、ふるさと文化館の西を南北に走る都道444号・井草通りを横切り西へ、

細道を進んで南に回って道場寺(どうじょうじ)に行く。

道場寺は、文中元(1372)年に石神井城主豊島景村の養子輝時が建立し、豊島氏代

々の菩提寺としたと伝えられているよう。寺には、永禄5(1562)年に道場寺の税を

免除することを記した、小田原の北条氏康からの朱印状が所蔵されているという。

緑がいっぱいの境内、山門の前や本堂の周辺などに白花のハギがたくさん花を見せてい

た。

山門を入った左手には三重塔が立つが、モミジなどの木々が多く全景は見えない。

中間に古くからの住宅地を隔てて、西側には三宝寺がある。三宝寺は応永元(1394)

年の創建、正門の御成門(おなりもん)↓は徳川家光が狩りの際に休憩所としたことが由

来しているとか。

現在の門は文政10(1828)の再建という。東側の長屋門は、勝海舟邸の屋敷門を

移築したといわれているよう。

ここも緑が豊富で、広い境内には本堂↓を中心に大師堂、大黒堂、根本大塔、正覚院、

鐘楼堂などの堂塔が立ち、四国八十八ヶ所お砂踏霊場も設けられている。

根本大塔

西側墓地際には大きな平和観音が立ち、御成門の近くには「ねりまの名木」に指定され

た、樹高10mのサルスベリがある。

少し戻って道場寺の西側を北へ、突き当たりの長屋門のある屋敷の東側を北に進み、都

立石神井公園の西側を占める三宝寺池の東端近くに出た。こちらも多くの人出で、スケッ

チのグループもいる。

三宝寺池は石神井川の水源地で、豊富な湧水のもとに氷河期から生息してきた湿性植物

が残り、昭和10(1935)年に「三宝寺池沼沢植物群」として国の天然記念物に指定

された。

しかし、戦後は周辺の都市化で湧水が減って湿性植物も激減しており、東京都で平成5

(1993)年から水質改善や希少植物の保存増殖に取り組んでいるという。

スイレンだろうかビッシリと埋め尽くした池の東端から、中の島や周辺の豊富な樹木や

カルガモなどを眺めながら池の北側の遊歩道を西進する。

遊歩道の西側にはメタセコイアの高木も並んでいた。

池の西南端にある氷川神社や池に浮かぶ東屋(あずまや)を眺めて、西北端から北に上

がり三宝寺池を出た。

北側は、広いエリアを占める芝生の多目的広場などのある区立石神井松の風文化公園で、

庭球場、野球場、松林の広場などもある。

入った南西門から西側園路を少し進むと、気象庁アメダス練馬観測所があった。ここで

は気温、風向・風速、降水量、日照時間を観測しているようで、それら測器が狭い一角に

設置されている。

報道される練馬の気温は都内でも高温の日が多いが、このような公園の一角でのデータ

なので、区内東部の市役所周辺などではもっと高温ではないかと想像される。

北側の都道8号・富士街道沿いの出入口を出て、石神井台三丁目の都営石神井団地の間

や東京学芸大附属大泉小・大泉中などの正門前を通過後、上石神井通りを横断して、今日

二つ目の目的地である区立牧野記念庭園に行く。

ここは、世界的植物学者だった牧野富太郎博士↓が大正15(1926)年から昭和32

(1957)年に94歳で死去するまでの30年間居宅にした跡地。

博士が「わが植物園」としてこよなく愛した地を広く開放して博士の偉業を後世に伝え

るため、区立庭園として博士没後の翌年の昭和33年に開園したという。

園内には、博士が国内外から探し求めた300種以上の草木類が植栽されていて、珍し

いものも数多く、スエコザサ、センダイヤ、ヘラノキなど学問的にも貴重なものも残され

ているようだ。

園内西南端には、妻壽衛(すえ)さんへの感謝と愛情を込めて命名したスエコザサに囲

まれた牧野博士の胸像がある。

園内を一巡して、各々に名札の付けられた植物を確認して回る。この時期に花は乏しい

が、シモバシラ↑、マルバフジバカマ↓などが花を見せ、マユミは実がついていた。

マユミ

「ねりまの名木」に指定され、区内では珍しい樹高13mのヘラノキも立っている。

この後、北側にある建物に入り、常設展示室と企画展示室で開催中の今日二つ目の目的

の「牧野式植物図への道Ⅱ」と題する高知県立牧野植物園からの巡回展示を見た(撮影禁

止)。

牧野博士の植物図は、植物の成長段階を追った精密な部分図や解剖図などもあり、丹念

にスケッチされた実物大の図は、植物観察への強い執念が、石版印刷技術を習得したこと

や植物図の校正原稿などには印刷時におけるきめ細かなこだわりなどが感じられた。

牧野記念庭園のパンフレトに記載されていた展示室の写真

さらに園内東北端の鞘堂(さやどう)に保存された書屋展示室にも回り、牧野博士が研

究や執筆にこもったという、当時のままに保存されている7坪の書斎と書庫も観覧した。

書屋展示室近くにある、牧野博士の自筆文字を刻んだ石碑

これで今日の予定コースを回り終えた。東側を走る上石神井通りを北へ300mほど進

み、15時53分に西武池袋線の大泉学園駅に着いた。

(天気 晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 吉祥寺、歩行地 練馬区、歩数

16,300)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年5月6日(土)

大型連休中は、どこも混むだろうと市外には出かけなかったのだが、今日は近く旅行す

るところの情報収集のため、お江戸(都心)に行くことにした。

東京メトロ丸ノ内線の銀座駅に12時30分過ぎに下車して、まずはJR有力町駅前の

東京交通会館で何県かのアンテナショップを巡る。このあと銀座1丁目の「食の国福井館」

に入ったが、観光パンプレットはわずかしかなかった。

外堀通りを北へ、八重洲ブックセンターに回って地形図を購入し、さくら通りの「ふる

さと情報コーナー」に入り各地の観光地図やパンフレットを探したが、連休中は補充しな

かったようで、品切れが多くてあまり入手できなかった。

東側の中央通に出てお江戸日本橋に向かい、ここからデジカメを使い始めたので、以後

はたどった行程を写真付きで紹介する。

日本橋の南詰めには、「日本の道100選」に選定されたプレートが。

プレートの下の説明には、「日本橋は古来 街道の起点として親しまれ、慶長8年

(1603)に日本橋が開設されて以来、火災など18回の改築を経て、現在の橋は明治

44年(1911)3月に生まれ変わった」ことなどが記されている。

橋の欄干(らんかん)にかかる幾つかの飾り、ここには東京都のマークが。

中心部の飾り

橋の北側にある「日本国道路元標」の標石

その右手背後にある標柱

そばにあるここからの里程標によれば、鹿児島市 1,469㎞、大阪市 550㎞、

名古屋市 370㎞、横浜市 29㎞、千葉市 37㎞、水戸市 118㎞、仙台市

330㎞、札幌市 1,156㎞などとなっていた。

日本橋を渡ってすぐ先、左手のビル1階にある日本橋とやま館で観光パンフレットを幾

つか入手する。

次のビル、三越新館との間の東京メトロ半蔵門線が下を走る永代通りを西へ、日本橋川

の常盤橋(ときわばし)を渡る。橋の西北側、常盤橋公園では復旧工事中で公園内には入

れない。

この工事は、東日本大震災で大きく変形した国指定史跡「常盤橋門跡」地内の石造橋

「常盤橋」の復旧で、昨年11月に始まり、来年の平成30年(2018)3月末までか

かるという。

公園の道路側には、渋沢栄一の立像がある。

碑文には「渋沢は幕末に幕臣となり慶応3年(1867)に欧州に行き、帰朝後大蔵省

に仕官して諸制度の改革にあたったが明治6年(1873)に退官し、同年に設立された

第一国立銀行の頭取となり、以後産業経済の指導育成に転じ、開興した会社は500、常

に道徳経済合一主義を唱えて終生実践し、わが国運の発展に偉大な貢献をした」ことなど

が記されており、制作は朝倉文夫氏のよう。

JR東京駅と神田駅との間の高架下を抜けてすぐのビルが、私の最後の職場があったと

ころ。あと4か月余りで退職して20年になる。

北側にあった逓信博物館の跡地では、かなりの高層ビルの建築が進められていた。

次の交差点からその先の交差点までの間にある、大手町ビル1階の通路を抜ける。在職

中はよく通ったところで、平日なら賑わう通路も今日は閑散としていた。

大手町ビルの北側はサンケイビルと読売新聞ビルで、読売新聞ビルの南西側入口付近は

花壇になっていた。

そばの交差点を西進して皇居大手堀沿いに出る手前のビルの一角に、都旧跡の将門塚が

ある。

説明文には「神田明神の祭神である平将門(たいらのまさかど)の御首(みしるし)を

祭った場所で、平将門は承平・天慶年間(931~946)に活躍し、武士の先駆けとし

て関東地方の政治改革を行い、弱きを助け強くをくじくその性格から民衆のあつい信望を

受けた」ことなどが記され、私がいた5分ほどの間にも数組の参拝者が訪れていた。

小さなエリアだが、モミジの新緑やツツジなどが彩りを添えている。

都道301号・内堀通りに入り、皇居大手濠沿いの歩道を北から西へと向かう。

毎日新聞社の入る↓パレスサイドビル

丸の内消防署や気象庁ビル↓横を内堀通りは左にカーブする。

大手堀は水の循環が少ないのか、たくさんの藻が生い繁っていた。

皇居の北の出入口、平川門への平川橋

広に歩道には大きなクスノキやケヤキなどあり、良い緑陰となっている。

堀の向こう、平川門付近の皇居の建物

パレスサイドビルの西側に架かる竹橋を渡り、東京国立近代美術館前を通過して、国立

公文書館に行く。

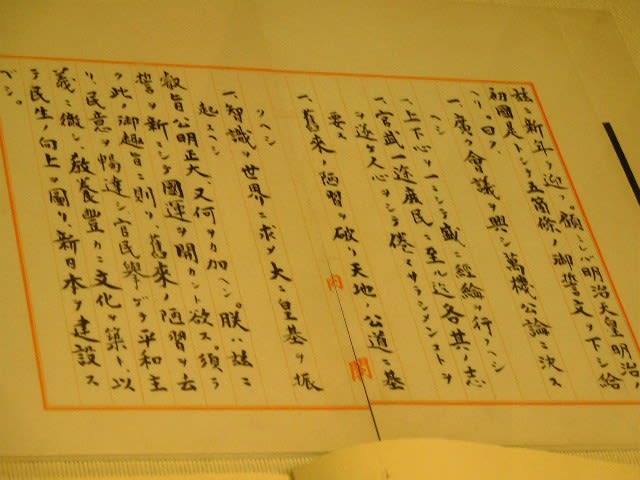

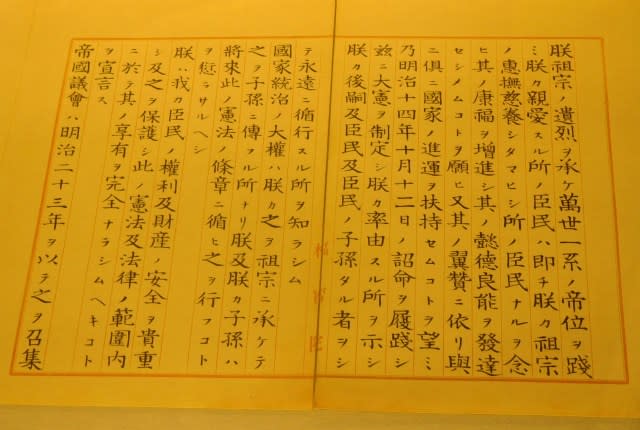

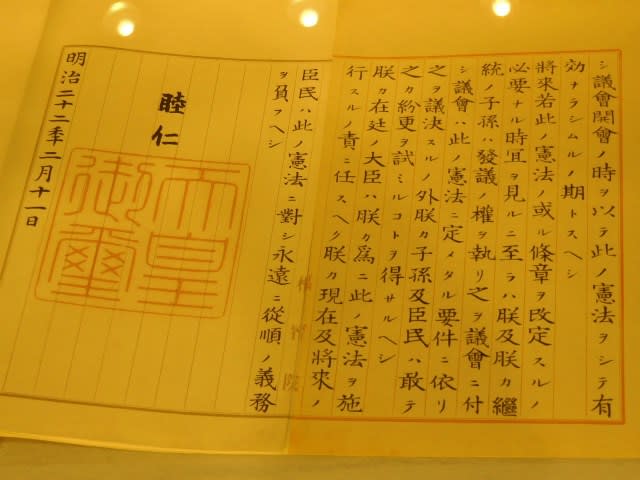

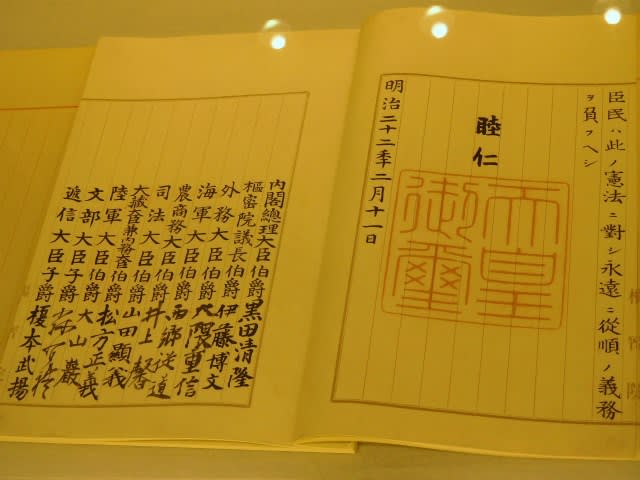

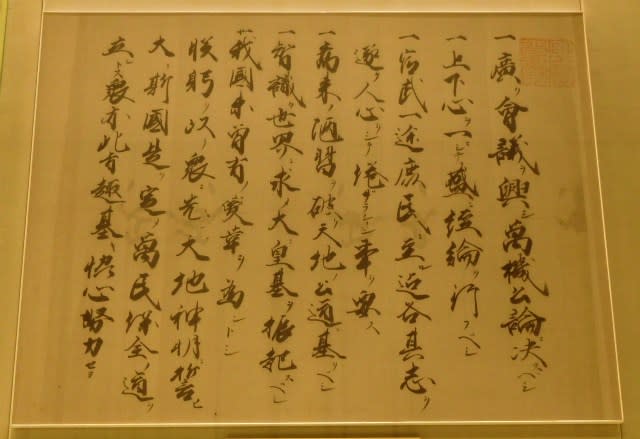

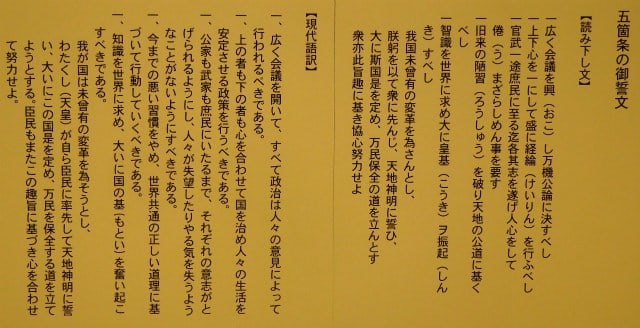

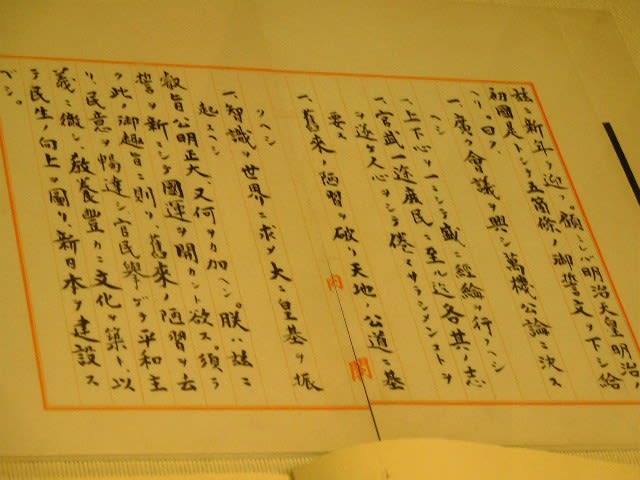

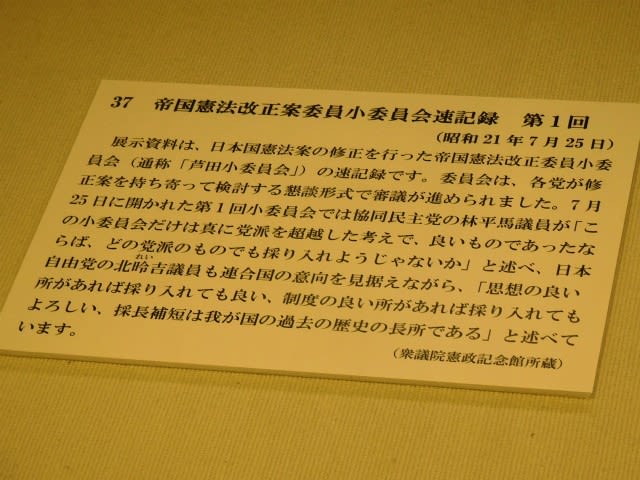

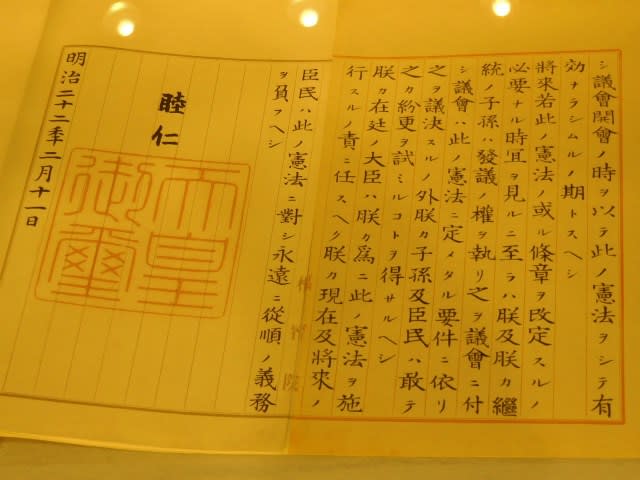

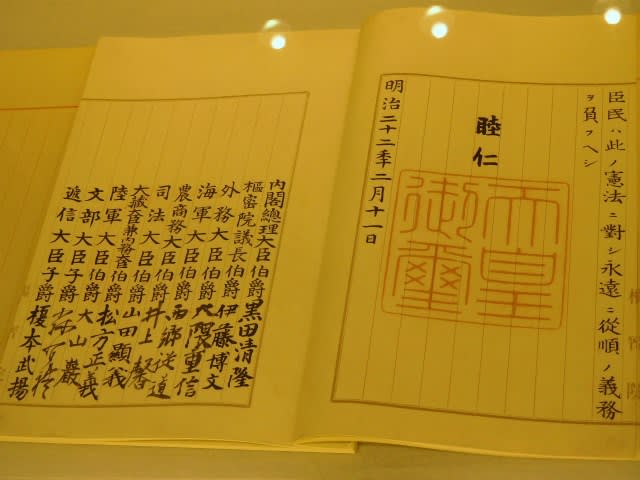

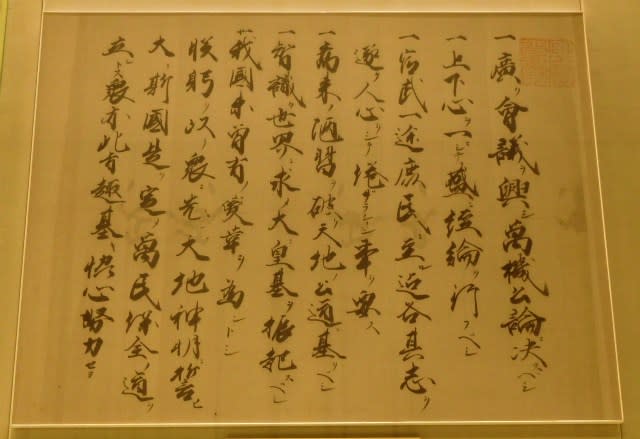

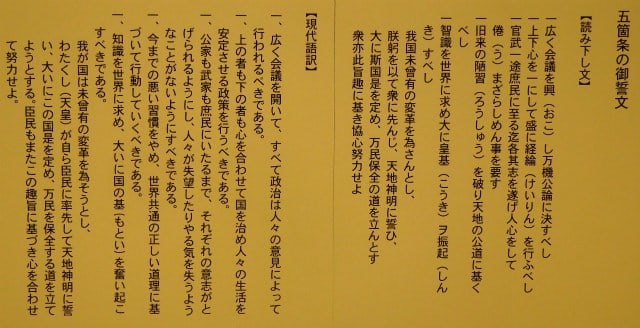

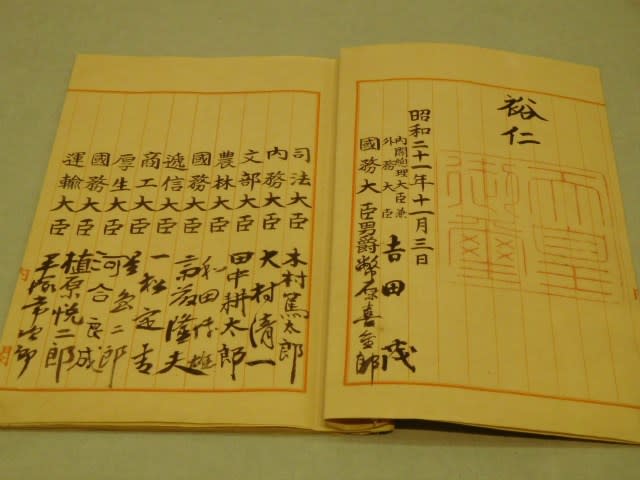

ここでは、春の特別展「誕生 日本国憲法」を開催していた(5月7日(日)まで)。

今年は、日本国憲法の施行70年の節目にあたるので、館の所蔵資料から日本国憲法の

制定過程をたどり、憲法がどのような経過をたどって生まれてきたか、また「憲法大臣」

としてその誕生に大きな役割を果たした金森徳次郎にも注目して、展示しているという。

会場に入り、一巡して展示物を見たが、入口付近は混んでいて全部じっくり見ることは

できなかった。ほんの一部を除き撮影可だったので、撮れた文書などを幾つか紹介する

(順不同)。

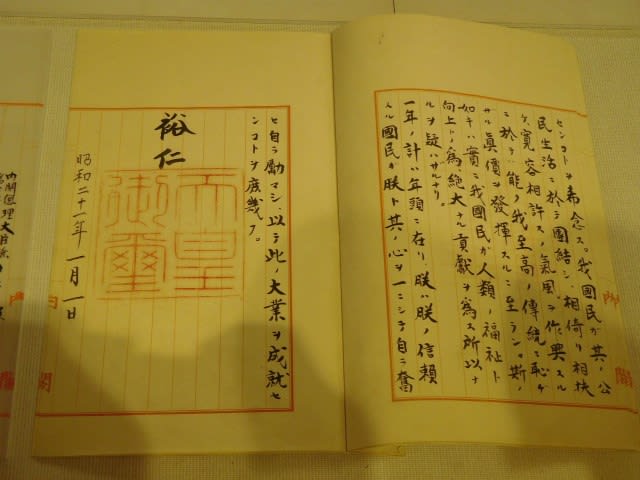

新日本建設に関する詔書 昭和21年(1946)1月1日

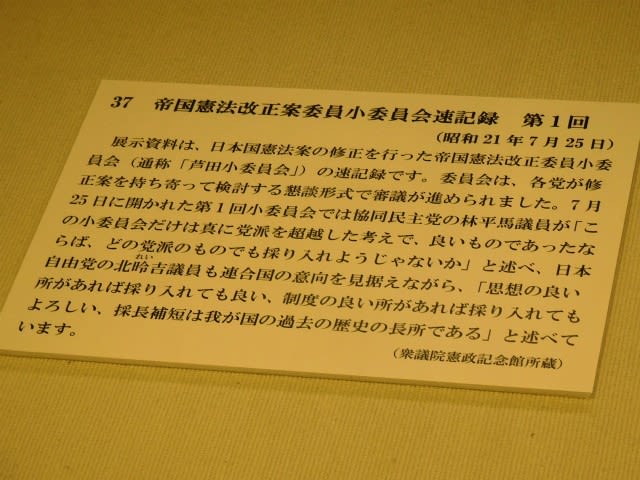

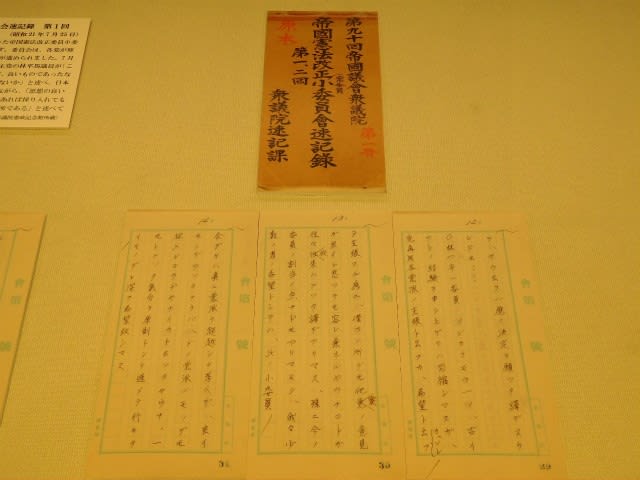

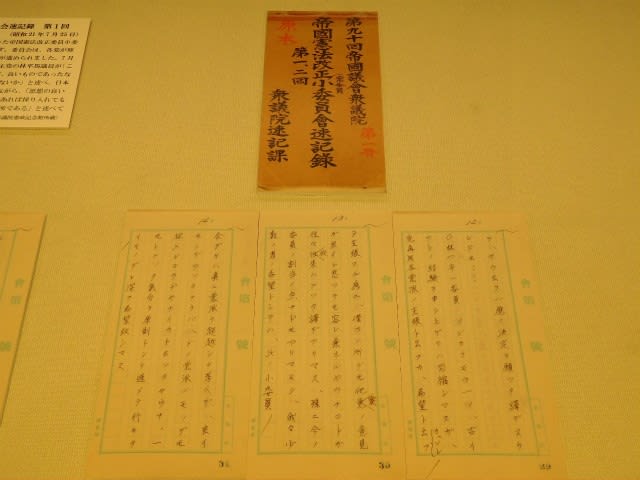

第94回帝国議会衆議院 帝国憲法改正小委員会速記録

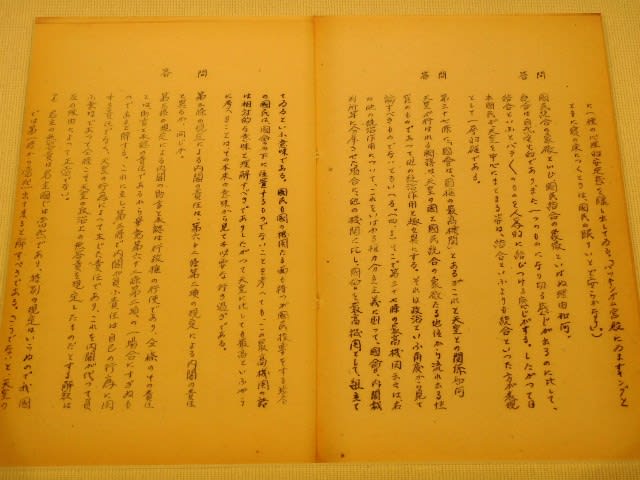

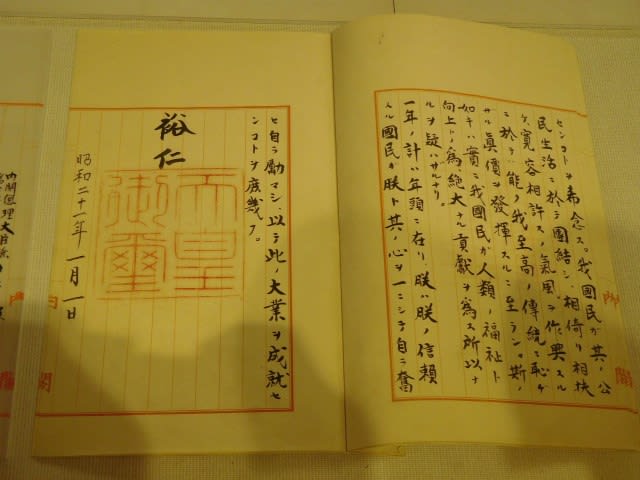

憲法改正草案想定問答集(増補) 昭和21年6月

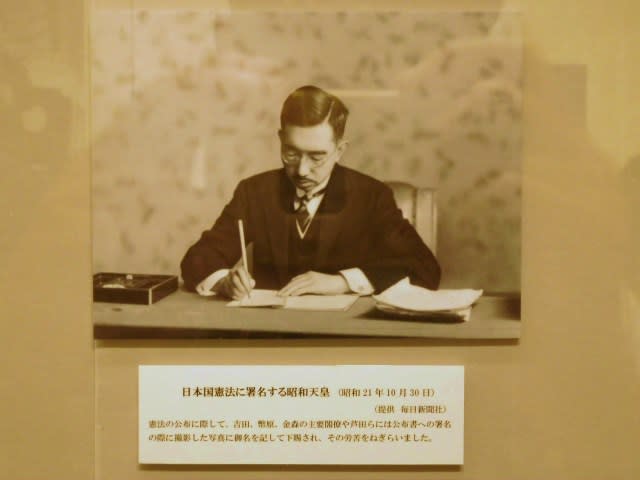

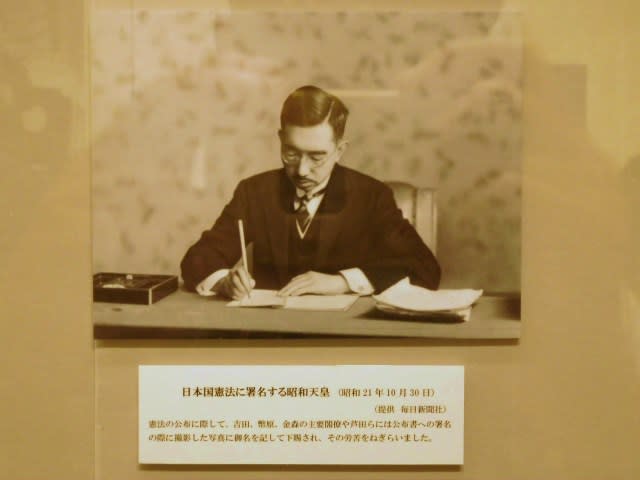

日本国憲法に署名する天皇 昭和21年10月30日

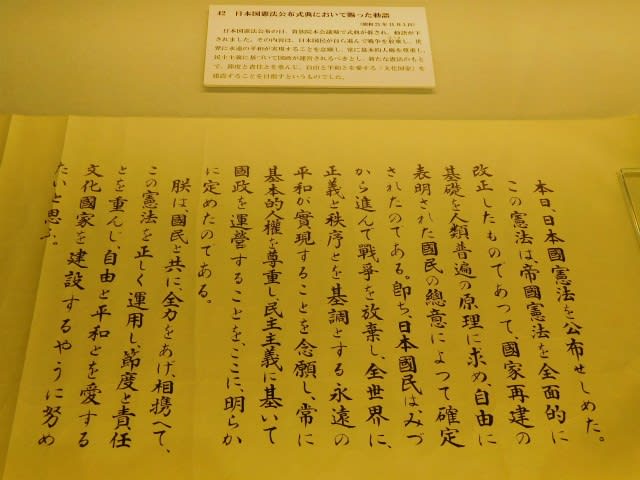

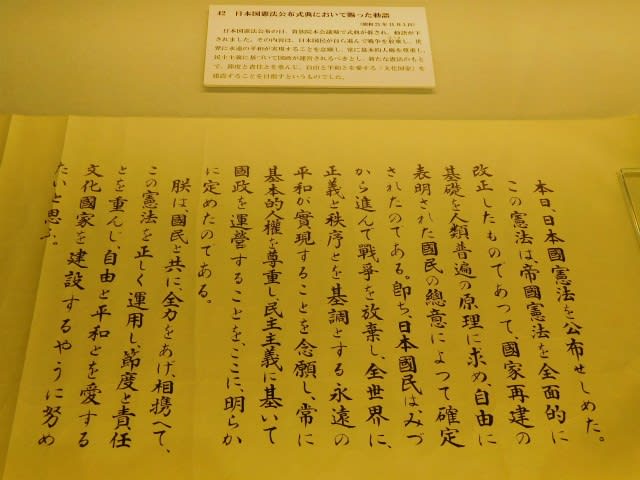

日本国憲法公布式典において賜った勅語 昭和21年11月3日

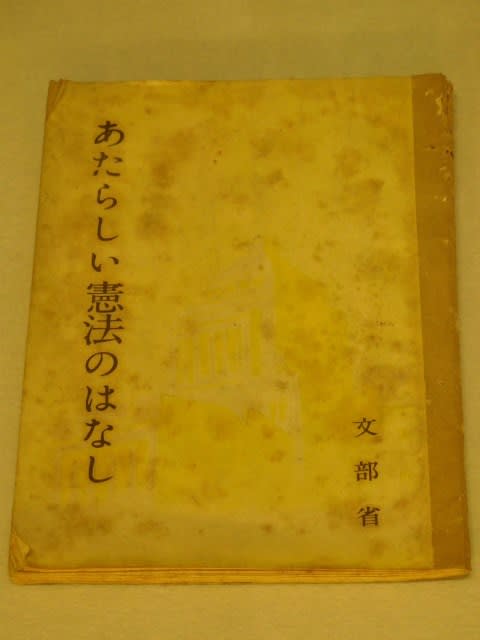

「あたらしい憲法のはなし」、この冊子は私ももらった記憶がある。

宮城前広場で開催された日本国憲法施行式典の会場で万歳に答える昭和天皇

昭和22年(1947)5月3日

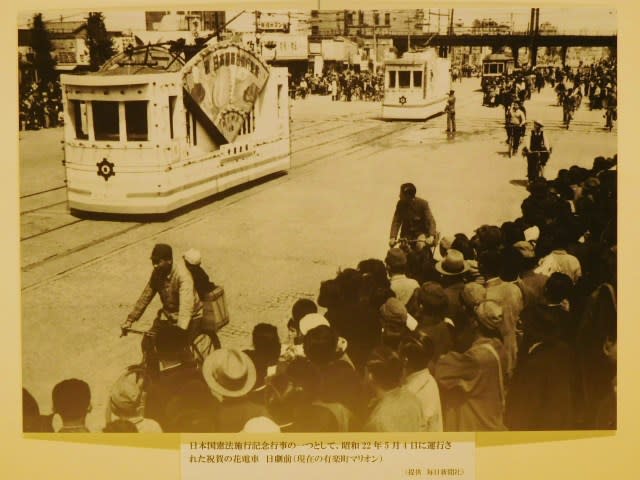

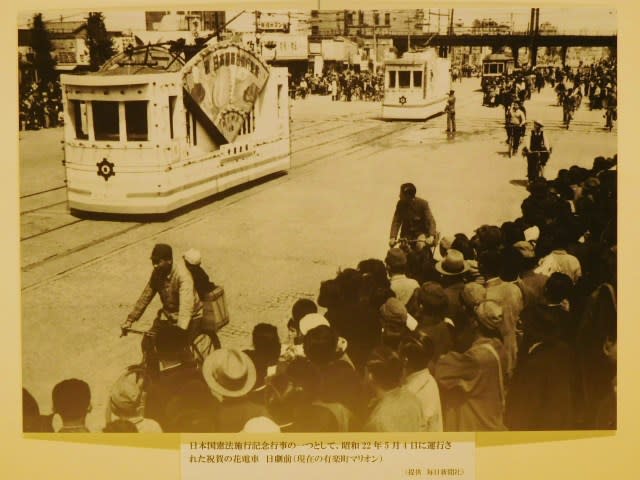

憲法施行記念行事の一つとして昭和22年5月4日に運行された祝賀の花電車

日劇前(現在の有楽町マリオン)

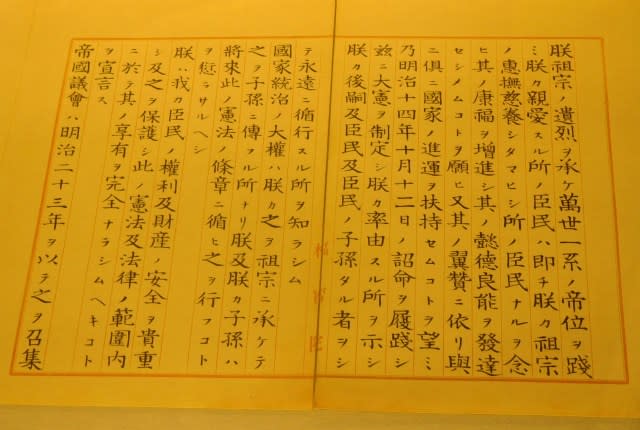

大日本国憲法公布原本 明治22年(1889)2月11日

五箇条の御誓文 慶応4年(1868)

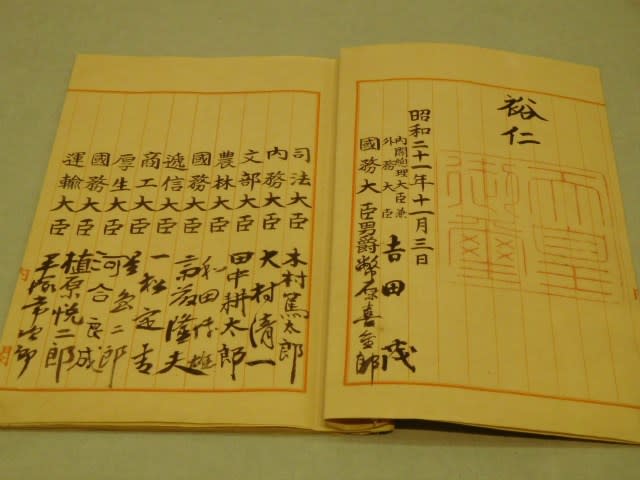

日本国憲法御署名原本 昭和21年(1946)11月3日

特別展の観覧を終えて出た国立公文書館前からの眺め。

大手町方面

この後北の丸公園に入り、公園内を北に向かう。

入って間もなく、右手には憲法施行当時の首相、吉田茂の立像があるのに気付いた。

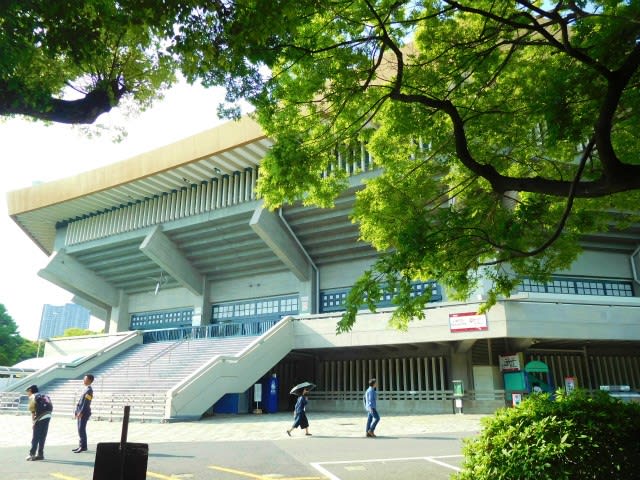

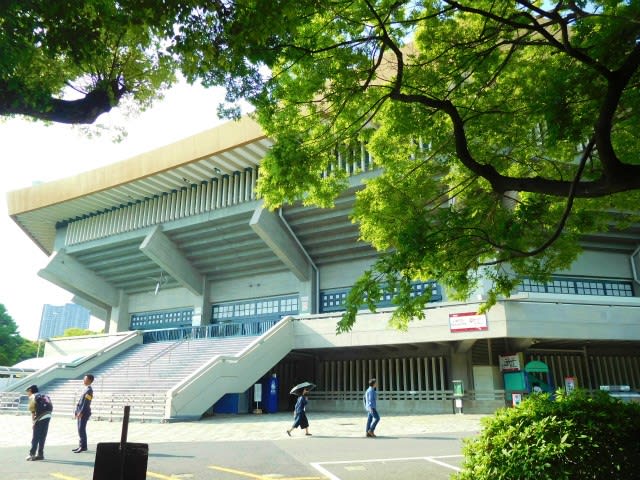

日本科学技術館を右に見て、さらに進んで日本武道館↓の横を通過する。

田安門の二つの門をくぐって北の丸公園を後にした。

北側の牛ヶ渕辺りは4月上旬にはソメイヨシノの花見で賑わったところ。今は新緑に覆

われている。

東京メトロ東西線の九段下駅に16時05分に着き、飯田橋駅経由で帰途についた。

(天気 晴、距離 6㎞、歩行地 千代田区、中央区)

関東ランキング

関東ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年12月19日(月) 〈続き〉

「三宿の森緑地」の西南側から公園を出て、太子堂3丁目の円泉寺に行く。門前にある

枯れた古木の根元の洞に、2基の石像が祭られていた。

円泉寺は、文禄5年(1597)の創建、太子堂↓には聖徳太子像が祭られているとか。

ここ「太子堂」の地名は、この太子堂に基づいているようだ。

お堂の横にも新しい太子像がある。

境内には、葉を落としたイチョウの古木が高く枝を伸ばして立っていた。

寺の西側に接した路地の入口に、「林芙美子旧居」の掲示がある。この路地奥の二軒長

屋が芙美子不遇な時代の住まいで、処女作「放浪記」には、この頃の生活が描かれている

というが、当時の長屋は今は無いようだ。

道は右カーブして緩やかに上がる。太子堂中学校の西側に御岳山大神の表示があるが、

それらしい神社は見つからなかった。

太子堂五丁目に入り南西へ下る。小さな八百屋さんの前を通過して、太子堂八幡神社へ。

境内はクスノキなど豊富な木々に囲まれている。

平安時代の終わり、陸奥の豪族阿部氏の反乱征伐の途中、源頼義(みなもとのよりよし)

・義家(よしいえ)親子が、鎌倉道に面したこの社に戦勝を祈願し、休憩したと伝えられ

ているとか。

このことから、永承6年(1051)以前にはこの地の守り神としての歴史が始まって

いたと考えられ、先ほど訪ねた円泉寺の記録では、文禄年間(1592~6)に八幡神社

として建立されたとあるようだ。

境内には稲荷神社↑や弁天社などの摂社や神楽殿などがあり、拝殿東側に立つご神木の

大きなクスノキに目をひかれた。

少し高みの境内からは、南東に三軒茶屋駅上のキャロットタワーが望まれる。

境内には、このような太子堂商店街のPR看板もある。

南西に下って烏山川緑道↑を西進して、若林2丁目の若林稲荷に上がる。朱塗り堂々た

る社殿はコンクリート造りである。

若林2丁目を東北に回り込み台地上へ、都道423号・淡島通りを背にした勝光院別院

に行く。通用門を開けて境内に入ったが、民家風の平屋が2棟並び、どちらが本堂か分か

らなかった。

淡島通りを横断して北進し、北沢川緑道の鎌倉橋際へ。橋の東側に斎藤茂吉の歌碑が立

ち、その横に「文学の小路」の標石もある。

近くには「萩原朔太郎・葉子と代田の61号鉄塔」の説明板がある。それによれば、萩

原朔太郎は昭和8年(1933)に近くの鉄塔の下に自宅を建てて居住したことや、萩原

が送電線のことを歌った詩のことなどが記されていた。

桜並木の緑道を環状7号線近くまで西進して、樹木は少ないが広い境内の円乗院に入る。

本堂の手前左手に観音堂↓があり、本堂の前にはハスを植えた鉢が数十並ぶ。

そばに、昭和20年(1945)5月25日の空襲で焼けて枯れ枝となった、コウヤマ

キの古木が保存されている。

緑道近くの参道には、六地蔵や古い石仏がたくさん並んでいた。

寺の東に延びる道を進んで代田2丁目から代沢5丁目に入り、森厳寺の門前に出た。

ここも境内は広く、最北右手の本堂のほかに淡島堂、不動堂・閻魔堂、近代建築の寺務

所などが配置され、西側には併設の淡島幼稚園もある。

境内で目に付くのは3本の大イチョウで、何れも世田谷区の保存樹木に指定されている。

西側の淡島堂↑の前には、毎年2月8日に行われる針供養の針塚があり、安政3年

(1856)には供養が行われた記録があるという。

そばの不動堂・閻魔堂↑をのぞいてみたら、微笑むような閻魔様を中心に、不動尊など

幾つもの仏像が並んでいた。

東側近くには、北沢八幡神社が祭られている。北沢八幡は、文明年間(1469~87)

に世田谷城主により創建され、江戸時代は歴代の地頭(じとう)の信仰が篤かったとか。

コンクリート造りの社殿は、昭和50年(1975)の建築という。境内にはクスノキ

の高木が何本かあり、社殿背後にはイチョウの高木が望まれる。

16時を過ぎて太陽が西に傾き、葉の落ちたケヤキが残照に浮かび上がる。日中暖かか

った気温も下がってきた。

森厳寺と北沢八幡宮との間を北へ、北沢2丁目に入って下北沢南口商店街を抜けて、小

田急小田原線と京王井の頭線との乗換駅、下北沢駅に16時25分に着いた。

地下化工事が進行中の小田急線ホームに下り、上り急行電車で新宿駅に向かう。

(天気 晴、距離 9㎞、地図(1/2.5万) 東京西南部、歩行地 渋谷区、目黒区、

世田谷区、歩数 20,000)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2016年12月19日(月)

目黒区青葉台の日本地図センターで毎年開催している、『地図ふぇす』と呼ぶ3日間の

イベントの観覧に出かけた。

西武池袋線からの直通電車で東京メトロ副都心線の渋谷駅に下り、10時48分にスタ

ートする。

ハチ公像の前からスクランブル交差点を渡り、道元坂を上がる。

上を首都高3号線が走る国道245号・玉川通りを進み、都道317号との交差点の先

から大坂を下り、日本地図センターに入った。

日本地図センターのビル

「地図ふぇす」は、1階右手の展示場で開催中。

今回のテーマは『地図と写真で見る「望岳都」東京』、東京は山がよく見える都市で、富

士山をはじめ丹沢、奥多摩、奥秩父、北関東の山、筑波山、さらに南アルプスまで望見で

きるが、東京からどんな山が見えるかを地図や写真で紹介するというもの。

都内の区役所など、公開されている高層ビルからのパノラマ写真や山の写真、各地から

見える富士山の写真、南アルプスの可視マップ、山岳展望に良い20万分の1地勢図、山

座同定の方法、木暮理太郎の業績や作成した展望図、昔の三角点測量の説明など、展望フ

ァンには嬉しい展示が多かった。

1階左手は売店で、地図関係の図書や全国の地形図などを販売している。最新版「地図

記号500」を割引価格で購入して、正午過ぎに地図センターを後にした。

今日は好天で暖かいので、この後は周辺を歩いてみることにする。まず、すぐ先の首都

高大橋ジャンクションに設けられた「目黒天空庭園」に行く。

大橋ジャンクションは、首都高3号線(地上高約35m)と首都高中央環状線(地下約

35m)とで約70mの高低差があり、これを結ぶ2回転のループが構成されている。

このジャンクションの屋上部を利用して、立体都市公園として約7,000㎡の都市緑地

を整備したのが、「目黒天空庭園」である。

庭園の出入口は、東に接する「クロスエアタワー」と呼ぶ目黒区立施設の入る3階と9

階にある。

3階の出入口を入り、反時計回りで楕円形に緩やかに回って行くと5階部分から庭園が

始まる。そこに管理棟があり、さらに反時計回りに最上部まで上がれるようになっている。

最上部までは高低差約24m、勾配約6%だが、両側の植栽などを眺めながら上がって

行くので高低差はほとんど気にならない。

ところどころに東屋やベンチが設けられ、植栽の間に石灯ろうなどもある。

日向ぼっこをしながら読書する人もいて、木の間から周辺のビルを眺めたり休憩しなが

らのんびりと一巡できる。

最上部付近まで上がると東に東京タワーが望まれ、目黒川周辺の原風景を再生したとい

う「おおはし里の杜(もり)」と呼ぶ一角に、田んぼや樹林が設けられていた。

西方、ビルの上に富士山も望まれるようだが、今日は霞んで奥多摩の山並みも確認でき

ない。

地上高35mという最上部まで上がり、クロスエアタワー9階↑からエレベーターで1階

に下り、建物を出た。

ジャンクションの北側高みに目黒氷川神社が見えるので、回ることにした。正面に石段

があるが、首都高3号線の下を歩道橋で渡った交番の横に「目黒富士登山口」の表示があ

ったので、ここから上がることにする。

1合目から急坂を少しで10合目の山頂に着く。その広場が氷川神社の境内である。

氷川神社は、天正年間(1573~92)に武田信玄の家臣の加藤家が、甲州上野原か

ら産土(うぶすな)の大神を迎えたのが始まりといわれ、現在は厄除けの神として親しま

れているという。

境内には、富士信仰の富士浅間神社↓のほか、稲荷神社、北野神社も祭られている。

ご神木のクスノキは樹齢150~200年といわれ、高さ約20m、幹回りは5mを越

し、ほかに、イチョウや松の高木が目に付いた。

13時を過ぎたので、軽く腹ごしらえすることに。近くにあった「吉そば」というそば

店に入り、とろろそばで昼食とした。

玉川通りを少し進んで、西に延びる目黒川緑道へ。入口には、「大橋」のレンガ積み橋

脚が残されていた。緑道は、歩道と自転車道とに分離されているので安心して歩け、平行

して草花や木々の多いせせらぎが続いている。

せせらぎの水は、新宿区の落合水再生センターできれいにした再生水の一部を使用して

いるという。

少し進むとせせらぎに、コサギだろうか1羽で歩いていた。ところどころに休憩用ベン

チもあり、皇帝ダリアが咲き残る。

600m余りで、緑道は北沢川緑道と烏山川(からすやまがわ)緑道とに分かれるので、

歩行者と自転車が一緒になった烏山川緑道を進むことにした。

三宿1丁目と2丁目の間を少しで緑道を離れて北東に上がり、北東端から「三宿の森緑

地」に入る。地形図上には三宿神社が記されているが現在は無く、全体が公園になってい

た。

木々の下を西から南へ半周すると、金網で仕切られたエリアに大きな石仏や石灯ろうが

保存され、ビオトープ池もある。 〈続く〉

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング