あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2020年3月3日(火)

全国の学校が臨時休校とするよう要請された翌日、ひな祭りの今日は新型コロナウィル

ス感染の恐れが少ない、短時間で行ける場所へウオーキングに出かけることにした。

思いついたのは、3日前の2月29日(土)のテレビ東京「出没!アド街ック天国」で

紹介された、東京・府中市の分倍河原(ぶばいがわら)周辺。

昨年秋、入手した「府中市 水と緑のネットワーク ウオーキング・マップ」の「古戦場

と学びの道」コースを中心に歩くことにした。

JR武蔵野線の始発駅で南武線とも接続する府中本町駅に10時10分に着き、5分後

にスタートした。

北口を出て階段を下り、西に延びる緩やかなカーブの細道を進む。御殿下公園の北側で

鎌倉街道へ。

路傍に、文政5(18322)年造立の庚申塔が立っていた。

北側の市立三小は休校のはずだが、校庭には子どもたちの姿が見える。

次の交差点を右折、北への道路沿いにハクモクレンが開花していた。

踏切際を左折すると、すぐ先がJR南武線の分倍河原駅である。

南側、片町公園際に「新田義貞公之像」がある。新田義貞と北条泰家の軍勢が鎌倉幕府

の興亡をかけて火花を散らした、元弘3(1333)年5月の分倍河原合戦をモチーフと

したものとか。

分倍河原合戦の史実を通して市民の郷土史への理解を深めるとともに後世に伝えるため、

昭和63(1988)年5月に設置したもの。制作は文化功労者で日本芸術院会員の富永

直樹氏という。

傍らには新しい歌碑も立っていた。

片町公園から南へすぐ、MINANOと書かれてビルを抜ける。その一角に、「アド街

ック天国」で10位だった和菓子店・青木屋の店舗が目につく。

再び鎌倉街道に出て、京王線の分倍河原駅南側で高架下を西に抜ける。すぐ先の分量橋

際から南に延びる雑田川緑道へ。流れに水は無く涸れていた。

緑道は少し先で左に分かれ、その先は車道を進んで中央自動車道の高架下を抜ける。南

側の新田川分梅公園からは、木々の続く新田川緑道を西進する。

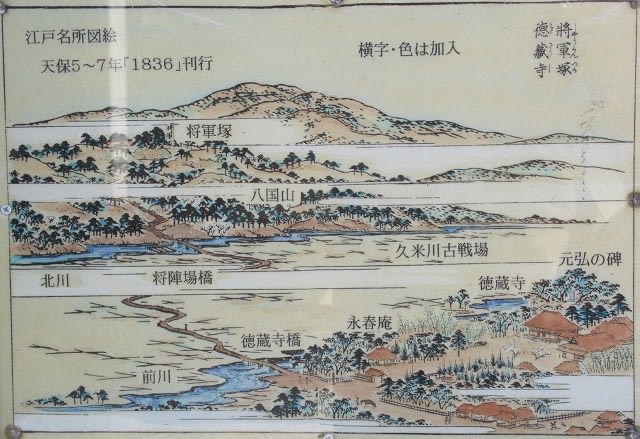

屋根にこけの生えた東屋(あずまや)の先に「分倍河原古戦場」碑が立ち、そばにその

説明板もあり、元弘3(1333)年5月の新田義貞と執権・北条軍との分倍河原とその

周辺での戦いのことが記されていた。

ちなみに「分倍河原の合戦」が、「アド街ック天国」の第1位であった。

緑道が右折する手前、分梅(ぶばい)第5公園のところで緑道に分かれて南に向かう。

緑道のミモザが花開き、公園ではピンクの梅が花いっぱい。

立派な土蔵のある民家の横を進み、住吉文化センター構内を南に抜ける。そばの住吉町

公園には、休校中の学童やその母親などが何組も時を過ごしていた。

京王線の高架下を抜けて中河原駅そばまで進み、V字状に折り返して東南東に延びる下

河原緑道へ。

緑道中央部に紅梅が咲き、幼児2人の彫刻もある。

下河原通りと交差する手前は南町第3公園で、その南西側には八幡神社が祭られていた。

ここで緑道を離れる。

南西側すぐの南町交番前公園には白梅が花を残し、たくさんのボケが開花し始めている。

中層住宅の立ち並ぶ南町アパート横を進み、東京多摩郵便局↑と読売新聞社府中支局↓の

2つの大きな建物の間を抜けて、多摩川左岸堤防上の「府中多摩川かぜのみち」と呼ぶ自

転車と歩行者の遊歩道へ。

河川敷には、昨年10月の集中豪雨で流されたらしい倒木が何10本も見えるが、現在

の流れは中央部のわずかな部分のみに望まれる。

それらを眺めながら東へ700m前後進む。北側の建物は防災科学技術研究所の観測施

設のよう。

地下2,700mを超える深さに地震計が設置されていて、東京直下地震の発生メカニズ

ム解明に役立っているのだという。

東側の広大な緑地は「府中市郷土の森公園」である。南側車道沿いの桜並木の向こうに

何本もの梅が花を見せているが、入口は公園の東南端を回った北側にあるので回り込む。

ちなみに、府中市郷土の森公園は「アド街ック天国」の第2位であった。

公園の中央部を貫くT字路の近くに観光物産館がある。入館して地元農産物や食料品な

どを眺める。

観光コーナーでパンフレットを眺め、牛乳を求めて喉を潤しひと休みする。

梅林に回るための唯一の入口である郷土の森博物館の入口に行くが、新型コロナウィル

スの感染拡大防止のため、昨日から臨時休館になっていて、残念ながら入れない。

当然ながら博物館も入館できず、このコースのテーマのひとつ「学びの道」も閉ざされ

たことになるが仕方ない。

T字路の北東側に入ると、芝生広場の白梅が何本か花を見せていた。

そばに、ハス池になっている修景池があり、ハスの姿はまだ無いが、池の南側に「ハス

博士大賀一郎先生」胸像がある。

大賀一郎博士は、戦災にあい終戦直前の昭和20(1945)年6月に府中に移り住み、

亡くなるまでの20年間を市内で過ごされたたとのこと。

その間、2千年前のハスの発芽や当麻寺(たいまじ)に伝わる曼荼羅の研究など多くの

成果を残され、2千年前の蓮は大賀ハスとして現在も国内各地に花を咲かせている。

修景池の北側には、「緑光燦舞」と呼ぶ彫刻がある。写真は南側↑からと北側↓から。

池の北西側、広い芝生広場に回り、トイレのそばの休憩棟に12時45分に入り、ベン

チで昼食とした。 (続く)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2010年2月24日(振休・月) 〈続き〉

徳蔵寺からT字路に戻りさらに東へ、やはり高架化工事用の鉄柱の立ち並ぶ西武新宿線

の踏切を渡る。

渡ってすぐ左手の石材店には、石灯籠などたくさんの石材が並んでいた。

都道16号・府中街道と交差する久米川辻交差点のすぐ先で左折して北東へ進む。府中

街道に合する直前を横断して、5つ目のスポット梅岩寺(ばいがんじ)へ。

梅岩寺の創建年代は不詳だが、真言宗観音寺として応永5(1397)年の創建と伝え

られ、戦国時代の兵乱で焼失後、曹洞宗梅岩寺と改号し、浄牧院二世の阿山呑硯(あさん

どんせき・承応元(1652)年没)が中興開山したといわれるとか。

徳川家からは寺領10石を受領しており、狭山三十三観音霊場の9番と10番(瀧谷寺)

札所である。

参道に並ぶ何本もの白梅と紅梅がかなり見ごろに。

山門を入った両横には、樹齢約700年で都の天然記念物のケヤキと、樹齢約600年

で市の天然記念物のカヤの巨木が目につく。ケヤキはさらに横に2本の古木がある。

ケヤキは、目通り幹囲7.1m、高さ約32.5mあり、都内のケヤキの中でも有数の

巨樹で、特に樹高が秀でているとか。

また、カヤも都内でも有数の大木で、目通り幹囲5m、高さ約30mという。

正面の本堂は堂々たる構え。その前や、境内の何本もの梅の古木が何れも花をいっぱい

見せている。

左手の庫裡前にはシダレ梅とロウバイが咲き、鐘楼のそばではサンシュユが咲き出して

いた。

府中街道に入り、すぐ近くに最近開店したらしいスーパーアルプスで昼食を求める。

久米川町交差点で府中街道に分かれて北西への細道へ。豪壮な民家の庭に、なぜか丸い

郵便ポストが立っていた。

次のT字路を北に向かうと、大きなアセビがピンクの花をいっぱいに。

秋津街道から秋津町の住宅地を北へ、墓地に囲まれた地蔵堂があり、入口際に市指定有

形民俗文化財の一石六地蔵(いっせきろくじぞう)が祭られていた。

六角形の石柱の各面に地蔵菩薩立像が浮彫りされているもので、地元旧家の先祖が宝暦

10(1760)年と明和3(1766)年に亡くなった幼児の冥福を祈り造立したもの。

一つの石に彫られた六地蔵は、多摩地域では非常に少ないという。

北に緩やかに下る路傍、小さな地蔵尊の背後でたくさんのパンジーが春の訪れを感じさ

せてくれる。

柳瀬川の秋津橋際には、「光あまねしの碑」があった。

文化勲章を受章の詩人・草野心平は、東村山の自然に魅了され、晩年を過ごしたこの地

を「自然のまま」という意味の「五光」と命名し、この地の幸せを祈り「光あまねし」と

したためたという。

その先には西武鉄道の研修センターがあり、構内に研修用の電柱や架線、信号機などが

見られた。

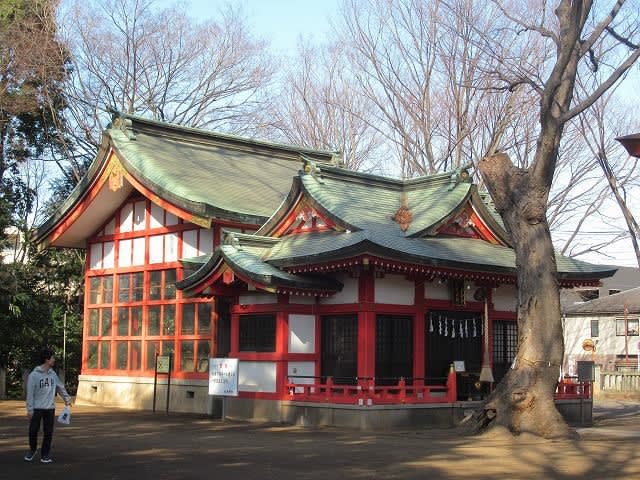

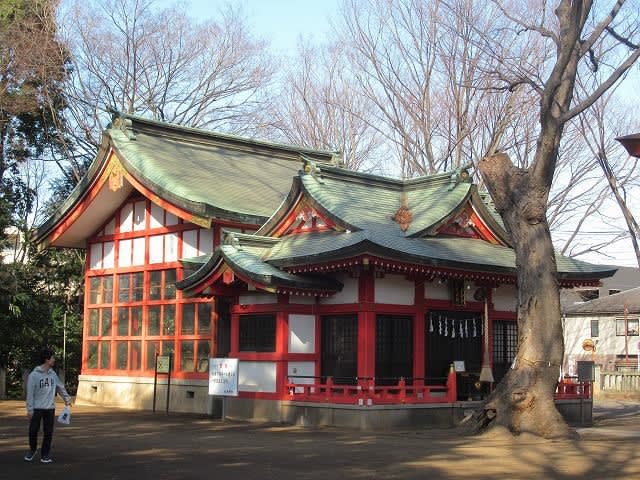

南東側、秋津町四丁目の住宅地の中に、6つ目のスポット氷川神社が祭られている。

現在の社殿は鉄筋コンクリート造りで境内に樹木も少ないが、秋津村真言宗竜泉寺の境

内社として弘仁9(818)年頃に村の鎮守として祭られていたという古社。

江戸時代は南秋津村の鎮守社に、明治6(1873)年には村社になったとか。

毎年10第1日曜日の例大祭には山車が町内を練り歩き、境内では輪踊り(盆踊り)が

行われるという。13時半を過ぎていたので、境内の一隅で昼食にした。

南側の鳥居を出て東側の道路を北へ、十字路際の民家の庭先で、河津桜が見ごろになっ

ている。

北側の秋津第二児童遊園に回ってトイレを借りる。住宅街を東進する途中の民家にも、

シダレザクラが咲き出していた。

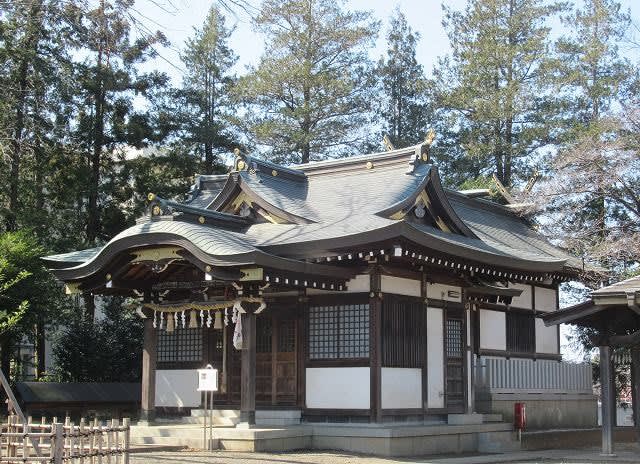

秋津町五丁目に入り、最後、7つ目のパワースポット秋津神社へ。広い空き地のある境

内、ケヤキの高木などが社殿を囲んでいる。

祭神は日本武尊(やまとたけるのみこと)で、元弘(1331~4)の戦いの際、新田

義貞が日本武尊の武威を慕ってこの地に陣をはり、不動像を木にかけて祈念したとされて

いるよう。

現在の本殿は文政4~5(1821~2)年か文化7(1810)年の再建と推定され、

正面と側面に精巧な彫刻が施されているようだが、覆屋の中なのでその様子は確認できな

かった。

本殿右手背後には、倶利伽羅(くりから)不動像↑と宝永7(1710)年造立の↓庚申

塔が目につく。

境内東北側から急坂を台地下に下ると、境内の鎮守の森の下からの湧水池があり、その

傍らは児童遊園地になっていた。

東に進み、JR武蔵野線の新秋津駅の北側を跨道橋で越える。ゴールの西武池袋線秋津

駅には14時49分に着いた。

今回の7つのスポット中、諏訪神社と梅岩寺以外は何度か訪れていたが、いつも忙しく

通過していた。今回はゆっくりと巡れたので新発見もあり、好天で暖かな日差しの中、見

ごろの梅などもあちこちで見ることができた。

(天気 快晴、距離 7・5㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 東村山市、歩数

16,200)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2020年1月14日(火)

1月2日の七福神めぐりの際に品切れで入手できなかった「ウオーキングダイアリー

2020」を求めるため、文京区湯島1丁目にある日本ウオーキング協会に行くことにした。

東京メトロ丸ノ内線の御茶ノ水駅に11時25分頃下車した。東へ少し進んで北への階

段を上がると、湯島聖堂があるので南側の入徳門から入って参拝する。

湯島聖堂は、5代将軍綱吉が儒学の振興を図るため、元禄3(1690)年に聖堂を創

建したのが始まり。寛政9(1797)年に幕府直轄学校として「昌平坂学問所」を開設

した。

明治維新により聖堂・学問所は新政府の所管となり、当初は大学校・大学と改称されな

がら存置されたが、明治4(1871)年にこれを廃して文部省が置かれることとなり、

林羅山以来240年の歴史を閉じている。

大正11(1922)年に国の史跡に指定されたが、翌年の関東大震災で入徳門と水屋

を残してすべてを焼失した。昭和10(1935)年に寛政時代の旧制を模して、鉄筋コ

ンクリート造りで再建したのが現在の湯島聖堂だという。

階段を上がって回廊になっている杏壇門(きょうだんもん)を入ると、正面の建物が孔

子を祭る大成殿(たいせいでん)である。

以前来た時には東西の回廊で展示があったが、今日は何も無く閑散としていて、参拝者

も少ない。

参拝を終えて杏壇門の右(西)側を見たら、「宥座之器(ゆうざのき)」というのが目

に入る。

宥座之器とは、「座右において戒めとする器(うつわ)」という意味で、「虚なればす

なわち傾き、中なればすなわち正しく、満つればすなわち覆る」器のこととか。つまり、

空の時は傾き、ほどよく水を入れると正しく水平を保ち、水をいっぱい入れるとひっくり

返る器のこと。

孔子はこの器を見て弟子たちに、「満ちて覆らない者はいない」と教訓したよう。この

宥座の器は、人生においてすべてのことにおいて、無理をすることや満ち足りることを戒

め、謙譲の徳の大切なことを教えていたという。

杏壇門の外には、合格祈願を祈る絵馬がたくさん奉納されていた。

道路側の西門から出て北側の交差点で国道17号・中山道に入り、南東に少しで神田明

神前を過ぎ、すぐ先の日本ウオーキング協会でウオーキングダイアリーを求めた。

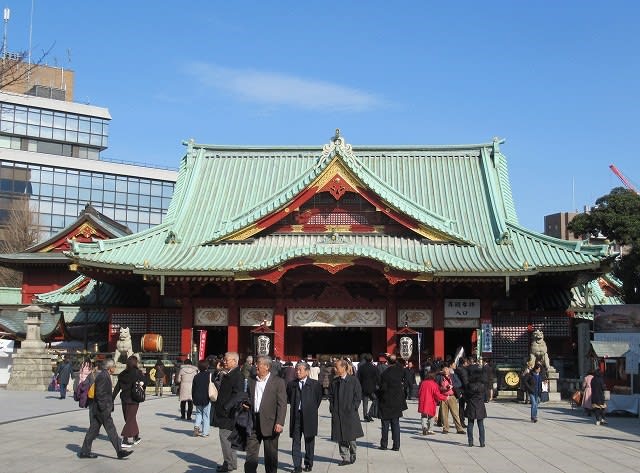

この後、周辺を少し回ることにして、まずはそばの神田明神へ。鳥居の左手にある天野

屋では、名物の甘酒を味わう人がいっぱい。

参道側のショウウィンドウには、古い電気機関車の模型などが展示されていた。

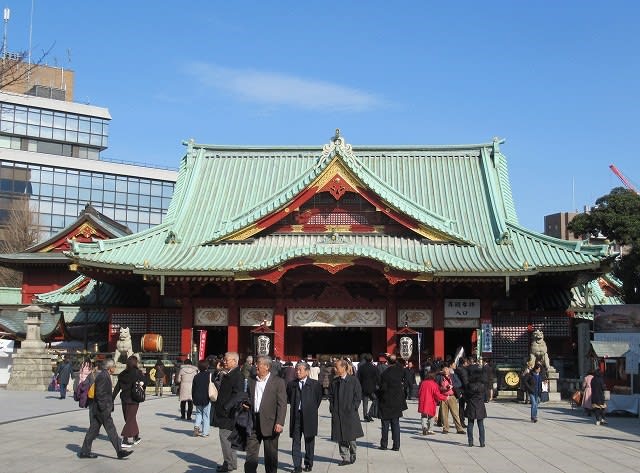

神田明神で親しまれる神田神社は江戸の総鎮守。東京都心108町会の総氏神様で、東

京の食を支える市場の発祥地の氏神様として、青果市場、魚市場の人からもあつく崇敬さ

れているとか。

創建は天平2(730)年、江戸東京で最も歴史ある神社の一つで、家康が幕府を開い

て江戸城を拡張した時、江戸城から表鬼門にあたる現在地に遷座したようだ。

それ以降、幕府から庶民にいたるまで多くの人の崇敬を集め、明治になってからは皇居・

東京の守護神として明治天皇も参拝されたという。

総ヒノキ造りの随神門を入ると、正面に国指定重要文化財で日本初の本格的な鉄骨鉄筋

コンクリート・総漆塗りの御社殿がある。

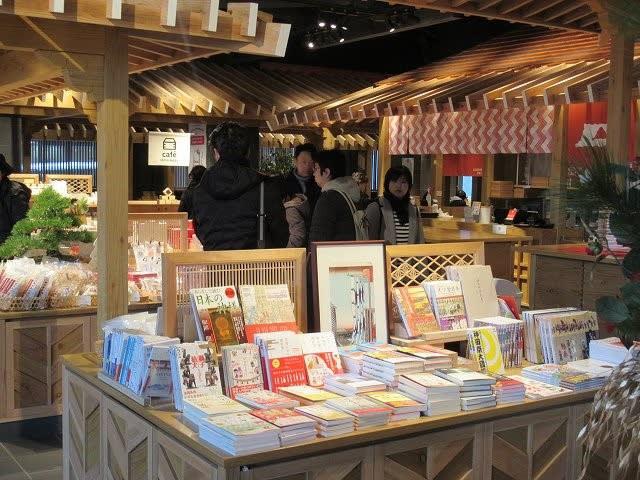

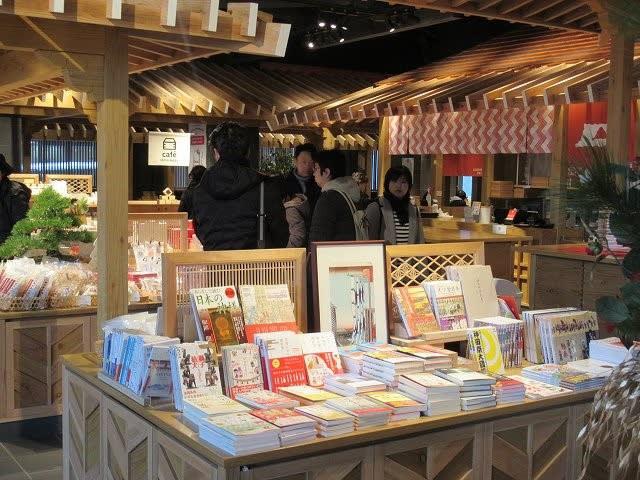

左手の近代的ビルは、一昨年12月にオープンした文化交流館。

1階には、御札や御守りの授与所、いろいろなお土産の販売所、飲食が楽しめるカフェ

などがあった。

文化交流館の前には大きな大黒天が祭られていて、新年用に設けられた茅の輪をくぐり

お参りできる。御社殿側には、これも新年のものらしいハート型のおみくじの結び場が。

御社殿の横や背後には幾つもの摂社が祭られていたるので、左手(西)から裏手(北)

へと回ってみることにした。

最初は魚河岸水神社↑で、その先に小舟町八雲神社、大伝馬町八雲神社↓、江戸神社と続

いている。

江戸神社

さらに進むと浦安稲荷神社の先に金刀比羅神社と三宿稲荷神社が並び、↓末広稲荷神社、

八幡神社や富士神社など7社を合祀した合祀殿などが祭られている。

金刀比羅神社の背後辺りに、千代田区保存樹のイチョウが立つていた。

北側に下る階段の近くには、小唄塚と小唄作詞塚がある。江戸小唄の中には当神社の神

田祭が随所に取り入れられていることもあり、昭和の小唄作曲に大きな足跡を残した吉田

草紙庵(本名:吉田金太郎)をこの地に顕彰するなどにより建立されたという。

その、北に下る裏参道の鳥居をくぐって神田明神を後にした。

北側の蔵前橋通りを東へ、妻恋坂交差点で左折して北に延びる昭平橋通りを少し進み、

三組坂下から三組坂上へと坂道を上がる。

右折して北へ、突き当たりが湯島天満宮や湯島天神として知られる湯島神社である。

正面の表鳥居は寛文7(1667)年の建立で、都指定文化財。下脚部に唐獅子頭部の

装飾が施されていて、鳥居としては特異なもののよう。

雄略天皇の勅命で御宇2(458)年創建と伝えられる古社。正平10(1355)年

には菅公(菅原道真)の遺徳を慕い、福岡・大宰府の天満宮から勧請(かんじょう)した。

文明10(1478)年に太田道灌が再建し、家康が江戸城に入ると篤く崇敬し、湯島

郷のうち5石を朱印地として寄進したという。

今日は閉店している参道両側の露店の間を進み、本殿に参拝する。

ここも合格祈願の絵馬が何か所もあり、何れも幾重にも重なった数知れぬ絵馬が奉納さ

れていた。

境内南西側には古木の並ぶ梅林があるが、まだつぼみのまま。

その一角に、旧鍛冶橋の欄干を台にしたという日時計がある。御大典記念に奉納された

と記してあり、昭和の御大典かと思われる。

本殿左手から背後に回ると、重そうなおみくじ納所があり、本殿の背後、北側の回廊に

は笹塚稲荷↓と戸隠神社が祭られていた。

その横から急階段の夫婦坂を下って湯島天満宮を去る。

ちなみに、湯島天満宮では1月25日(土)に「うそ替え神事」がある。知らず知らず

のうちについてしまった嘘を、天神さまの誠(まこと)の心に替えていただき、前年の災

厄や凶事などを嘘にして今年は吉となることを祈って行われるのだという。

東側の天神下交差点から北へ、不忍池の南側になる池之端1交差点から池に沿って北西

に少し進み、折り返すように回り込み、国指定重要文化財である旧岩崎邸庭園に行く。

昨日の成人の日(月)の翌日なので、休館かとも思いながら行ったが、休館は年末始の

4日間(12/29~1/1)みで、あとはいつも開館しているよう。

今日これまでに回った湯島聖堂、神田明神、湯島天神には何度か訪ねているが、ここ旧

岩崎邸庭園は初めてである。

南東側にある正門を入り、北西側へと緩やかな斜面を上がると券売所のそばに推定樹齢

400年、幹周7.4mという大イチョウが目に入る。

江戸時代、この地は越後高田藩 榊原家の屋敷だったようで、当時からこの地にあった

と推定されているようだ。

受付で入園料を払い、チケットを受け取り正面の洋館に向かう(大人400円、65歳

以上200円)。

旧岩崎邸庭園は、岩崎弥太郎の長男で三菱第3代社長の久弥の本邸として造られたもの。

往時は約1万5千坪の敷地に20棟もの建物が並んでいたとか。現在の敷地は1/3とな

り、現存する建物も洋館、和館大広間と撞球室(どうきゅうしつ)のみとか。

洋館は、ジョサイア・コンドルの設計により明治29(1896)<年に完成したとのこ

と。17世紀の英国ジャコビアン様式の見事な装飾が随所に見られ、イギリス・ルネサン

ス様式やイスラム風のモティーフなどが取り入れられているという。

1階正面玄関から入り、ホールを抜けて大食堂、客室、婦人客室、サンルーム、書斎、

などを順次観覧する。

サンルームからは、広々とした芝生広場や外縁の木々などが一望できる。

2階に上がると、ホール、集会室、2つの客室、婦人客室などがあった。

天井の装飾

2階のベランダからも、庭園が見下ろせる。

次に、南西側に廊下で連絡している和室に入り、広間などを見た。

そのあと和館から庭園に出て、それぞれの建物や庭木などを眺める。

最後に撞球室(ビリヤード場)前に回り、外から内部を観覧した。

撞球室は、明治30(1897)年以降に完成したと言われ、設計は洋館と同じジョサ

イア・コンドルによる木造建築。

校倉造りの壁、刻み入りの柱、軒の深い大屋根など、アメリカの木造ゴシック様式の流

れを汲むデザインとか。

コンドルは「スイス・コテージ」と呼んだようで、玉突き場天井のトラス構造↑などに

スイスの山小屋のような特徴が見られるようだ。

建物と庭園の一巡を終え、13時57分に旧岩崎邸庭園を出た。今日の観覧はこのくら

いとして、この後は上野駅に向かうことにした。

近くに、昭和前半期の建築家かと思われる木造民家が残っていた。

東に向かい、池之端仲町商店街を抜ける。

国道437号・中央通りに出て北へ進み、京成上野駅前を通過して、上野公園に向かう

と2頭のパンダの飾り物があった。

上野公園に入って右手の階段を上がり、久しぶりに西郷隆盛像を見る。

その背後に大きな墓が見えたのでそばに行くと、江戸末期の慶応4(1868)年にこ

こ上野山内で大村益二郎率いる新政府軍・東征軍と戦って敗れた、彰義隊の墓だった。

その先からは東方に東京スカイツリー(634m)が望まれた。

咲き出したスイセンの横を進んで、JR上野駅公園口に14時23分に着いた。

(天気 晴一時曇、距離 5㎞、地図 なし、歩行地 文京区、千代田区、台東区、歩数

9,000)

今日は地図も用意せずに出かけ、思いつきで近くの見どころと思われるところを訪ねた

のだが、回り道になったりした。

帰宅後に道路地図や入手した資料などを見たら、湯島天神の近くには今年のNHK大河

ドラマ「麒麟がくる」ゆかりの春日局の菩提寺である鱗祥院(りんしょういん)があり、

さらに今日のコースの西側、文京区湯島や東京大学を中心にした弥生(やよい)辺りには

幾つもの寺院や博物館、美術館などもあり、改めて計画をたてて巡ってみたい。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年12月23日(月)

定期購読している月刊誌「地図中心」の発行元・日本地図センターで来年の地図関連カ

レンダーの無料配布をするというので、2日目の今日出かけた。

JR山手線渋谷駅西口を10時37分にスタートする。国道246号線と道玄坂に挟ま

れた細い通りの急坂を上がり、合流点近くで国道に合する。歩道のイチョウがまだ葉を残

していた。

旧山手通りを横断し、急坂の大坂を下った山手通りに面した左手が、日本地図センター

である。

昨日も地図配布があり残りは少ないが、世界地図、日本地図などの大判カレンダー4枚

をもらう。さらに売店で最近発売の2万5千分の1地形図2枚を購入し、11時10分に

日本地図センターを出た。

この後は、探しておいた周辺のポイントを幾つか回ることにする。

国道246号を南西にすぐ、上を走る首都高3号線の大橋ジャンクション下へ。

国道をこ道橋で横断してエレベーターで上がり、一周約400mのジャンクション屋上

に設けられた「目黒天空庭園(めぐろてんくうていえん)」に入る。

高速道路ジャンクション屋上の公園は全国初のようで、約7千㎡のエリアには、四季折

々の自然や和の文化を楽しめる回遊式の和風庭園が整備されている。

管理棟↑を出ると、反時計回りの緩やかな上り傾斜に沿って季節の花の咲く花壇、芝生地

と種々の植栽が続き、両側に遊歩道と階段があり、どちらを上がってもよい。

ところどころに色づいた葉も残り、常緑広葉樹の葉も昨日の雨でみずみずしい。

周辺のビルや住宅群なども望みながら少しずつ上がる。途中には休憩用の東屋やベンチ

もあり、いくつかの石灯籠も配置されている。

大きな盆栽の松や植え込みの松、彩りの残るモミジなど見ながら最上部まで上がった。

西側のビル群、この中央部辺りから富士山が見えるというが、今日は雲があり望めない。

赤い実がたわわに実るクロガネモチやモミジなど眺め、一巡し終えたので退出すること

にした。

北東側、目黒区立大橋図書館などのある42階建て超高層ビル・クロスエアタワー↑の

9階に入り、エレベーターで1階に下りた。

国道を南西にすぐで目黒川を渡り、ソメイヨシノの並木の続く右岸沿いへ。

小さな水車小屋があり、二つ目の橋で川を離れて南西に進み、東山公園内を北東から南

西へと広い芝生地を抜ける。

東山小グランドの北西側の交差点際に標高31.1m水準点マークがあったので探した

ら、サクラの古木下にすぐに見つかった。しかも「一等水準点 第一一〇二五号」の説明

板もある。

国道でもないのに一等水準点とはと思ったが、そばに「国土地理院跡地記念碑」もあり、

ここに昭和54(1979)年まで国土地理院があったことなどが記されていた。

国土地理院は現在のつくば市に移る以前はここにあったのだったと、来たことはないが

うろ覚えの知識ながら思い出す。背後の一帯は公園として整備されていた。

落葉したイチョウの街路樹の続く通りを少し進み、世田谷公園の北東端に出た。北側は

サッカー場とテニスコートで、その南側一帯に公園としての種々の設備や豊富な木々が目

に入る。

テニスコートの南側には、SLのD51272号とヨ14740号貨車が保存公開され

ていた。

D51272号は昭和14(1939)年の製造。昭和47(1972)年に山口県厚

(あさ)機関区で廃車されるまで、主に九州や広島方面で貨車輸送専門に活躍し、走行距

離は地球約61周の約245万8千㎞になるという。

公園の中央部には六角形の池があり、大きな噴水がきれいな弧を描いていた。

池の北側には「平和の灯」と呼ぶモニュメントが立つ。昭和60(1985)年に世田

谷区が「平和都市宣言」を行った5年後に設置したもの。製作は区内在住の彫刻家・向井

良吉氏だという。

池の南側はソメイヨシノの多い「さくら広場」。

その南側のカエデ広場を囲んでミニSLの走行するレールが楕円形で大きく一周し、そ

れら一帯を囲んで豊富な樹林がよい緑陰を構成している。

公園の南東端から出て、池尻特別支援学校前を東へ、右左折して「蛇崩(じゃくずれ)」

という珍しい名の交差点に出た。地形図では、東に向かう緩やかなカーブの緑道らしいの

があるのでその道を進むことにした。

入口に「蛇崩下橋」の橋桁があり、流れが走っていたことが分かる。少し先に居られた

奥さんに聞くと、やはりこの下は蛇崩川の流れとのこと。50年くらい前に奥さんが来ら

れた頃には周辺に蛇がいて、「東京なのに蛇がいるとは」と驚いたことも話してくれた。

ちなみに、蛇崩川は世田谷区弦巻付近から東流し、中目黒付近で目黒川に合流する全長

約5㎞で、昭和48(1973)年に暗渠化され、蛇崩川緑道としてサクラ、フジ、サツ

キ、アジサイ、クチナシなどが植えられているとのこと(「東京の川を歩く」飯野頼治著)。

住宅地の間を縫う緑道で、両側の樹木や花、紅葉、柿の実をついばむ鳥など見ながら進

み、上目黒五丁目のキリスト兄弟団目黒教会際の交差点へ。

緑道を離れて北側の区道に回り、住宅に挟まれた西照寺に入るが、境内は狭くて由緒な

どもなく、変わった鬼瓦だけが目につく。

東側近くには烏森稲荷神社が祭られ、ほぼ葉の落ちたイチョウの古木が2本立っていた。

すぐ先、蛇崩川緑道の諏訪山橋で緑道に戻るが、その先は車道と並走するので緑道幅は

狭まる。

ソメイヨシノが数本並ぶ先で東急東横線の高架に突き当たり、北側のガードをくぐる。

南東に緩やかに上がり、大きなビルの目黒区役所に13時半近くに入り、1階奥のレス

トランで昼食とした。

遅いので主なメニューは売り切れ。注文したのは牛丼のような丼ランチ(560円)だ

った。

食堂の東側には池があり、植栽も少しあって区役所としては珍しい造りである。

珍しいといえば、ここに来た目的は屋上庭園を見ること。エレベーターでR階まで上が

って屋上に出ると、「目黒十五庭(とうごてい)」と呼ぶ屋上庭園がある。

都市部のヒートアイランド現象を緩和する一助として、目黒区では屋上や壁面緑化の助

成制度を平成14(2002)年からスタートしたが、その情報発信基地として東京農大

の全面協力を得て総合庁舎屋上に庭園を整備したもの。

この総合庁舎は、平成13(2001)年まで生命保険会社として使われていたとか。

建築家村野藤吾(むらのとうご)氏の名建築として評価されているところから、屋上庭

園の作庭にあたり屋上緑化への「十五の思い」と村野藤吾氏の名前にちなみ、「目黒十五

庭」と名付けたという。

面積は1,120㎡あり、中高木約20種140本、低木など約30種1,700株、地

被植物約50種2,000ポット、コウライシバなどで構成されているとか。

横長の屋上庭園の数々の植栽や芝生、咲き出したアセビ、野菜畑などの間を一巡した。

期待したほどびっしり植栽に覆われてはいないが、地球温暖化に対する区の取り組みの

ひとつとして貴重な場所と思われた。

1階に下りて長い廊下を回り、入ったのとは反対の駒沢通りに面した東口から区役所を

後にした。

区役所のすぐ南側に、「中目黒しぜんとなかよし公園」と呼ぶ小緑地がある。豊富な樹

林の中に、モミジやクヌギなどの紅葉が明るい彩りを見せる。

区役所寄りの一角には「平和の石」がある。原子爆弾で被爆した広島市旧庁舎の階段の

石で、同庁舎建て替えの際、平和の使者として目黒区民に寄贈されたものとか。

そういえば、わが所沢市役所にも、同様に広島市から寄贈された平和の石があった。

駒沢通りを南西に少しで、天祖神社に参拝する。境内にはケヤキやイチョウの高木があ

り、左手背後の児童遊園地のモミジがよい彩りを見せていた。

拝殿左手前の小さい覆い屋に2基の庚申塔が祭られていた。

右は享保元(1716)年の建立、道標を兼ねていて区内の道標碑では最古のもののよ

う。左は宝永5(1708)年の建立である。

さらに駒沢通りを300mほどで、板塀に囲まれた祐天寺(ゆうてんじ)の表門前に着

いた。

浄土宗祐天寺は、享保3(1718)年に祐天上人を開山と仰ぎ、その高弟祐海上人が

創建した寺院。将軍吉宗から特別の保護を受けるなど、徳川家と因縁のある寺として栄え

てきたとか。

広い境内にある本堂、書院、地蔵堂、地蔵堂門、表門、水屋、それに鐘楼の7つの建造

物が登録有形文化財である。

明治初期建造の表門を入ると、正面に享保20(1735)年建立の仁王門があり、5

代将軍綱吉の息女竹姫の寄進という。表門を入った右手の地蔵堂に、「子まもり地蔵尊」

が祭られている。

左手の地蔵堂門は嘉永4(1851)年建立、奥の地蔵堂は天明8(1788)年建立

で、その前の手水鉢には「え組」と刻まれていた。

近代建築の精進堂を挟んで南側は阿弥陀堂で、享保9(1724)年の上棟。仁王門と

同じ綱吉の息女竹姫の寄進のよう。

正面の本堂は万延元(1860)年の建立。賽銭箱にはたくさんの鳶(とび)組の組紋

章が記されていた。

本堂前左手の掲示板にはこのようなことばがあり、右手前の大きなドウダンツツジの紅

葉が見ごろ。

本堂左手は近年再建らしい新しい仏舎利殿で、前面に祐天上人などの描かれた大きな絵

馬が掲示されている。

本堂右手は寺務所の祐光殿で、その前に格好良い赤松が2本ある。

仁王門右手の鐘楼は、享保14(1729)年の建立。下がる梵鐘は6代将軍家宣(い

えのぶ)の17回忌追善供養のため、正室の天英院(てんえいいん)(近衛煕子(このえ

ひろこ))が発願したものとか。

鐘の上部には徳川家家紋の三葉葵(みつばあおい)、門部には近衛家の家紋の牡丹が記

されていて、徳川家と祐天寺の関係を示す貴重な資料という。

元文3(1738)年の27回忌追善を機に時の鐘として撞(つ)かれることになり、

現在も朝6時と正午に撞かれているという。

鐘楼の北側には累塚(かさねづか)がある。

文政年間(1818~30)に鶴屋南北が脚色上演した累一族の怨霊にかかる歌舞伎の

名作にちなみ、大正15(1926)年に6世尾上梅幸、15世市村羽左衛門、5世清元

延寿太夫などが施主になり建立したもの。

以来、歌舞伎や清元の上演者は必ず詣でる慣習になっているという。

境内中央部左手にある五社神社の横を進んで、東側の墓地へ。中央部近くに大正天皇の

生母、柳原一位局(愛子)の墓があるが、東日本大震災の影響だろうか、少し右に傾いて

いた。

その先には、東京都指定旧跡・祐天上人墓がある。

祐天上人は、江戸中期に活躍した浄土宗の高僧。桂昌院の帰依を得て将軍綱吉との関係

を深め、正徳3(1711)年に将軍家宣から芝増上寺住持を命ぜられて36世になり、

多数の寺院の復興などを行ったとか。

祐天寺は、祐天上人の遺言により、高弟祐海が念仏道場を建立したのが始まりで、祐天

を開山とし、祐海は2世となったという。

ほかに、表門を入り左手にある2基の海難供養碑、目黒区区発展の功労者で寺の興隆に

尽力した島崎七郎翁之像などを見て、表門から寺を出た。

寺の斜向かいの目黒高の先の交差点を右折して駅前商店街を進み、15時28分に東急

東横線の祐天寺駅に着いた。間もなくの渋谷行き上り電車で帰途につく。

ほとんど下調べもせずに回ったが、歩いてみると初めて知る場所や、祐天寺と徳川家と

の関係など興味深いことなども分かり、充実したウオーキングとなった。

(天気 晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 東京西南部、歩行地 渋谷区、目黒区、

世田谷区、歩数17,500)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年12月1日(日)

今年最後のカントリーウオークグループの例会に参加した。今回はカントリーウオーク

ならぬタウンウオークで、集合はJR山手線の五反田駅、10時11分にスタートした。

== 池田山の公園と白金台の寺町を経て白金台の児童遊園へ ==

集合した西口から東口に回り、国道1号線を北へ少しで、「池田山」とも呼ばれる東五

反田五丁目の住宅街へ。北西へと進む途中、少し大きな住宅風建物にベラルーシ共和国大

使館が設置されていた。

近くに「ねむの木の庭」と呼ぶ小公園がある。平成16(2004)年開園の約200

坪の庭園は、上皇后美智子様がご誕生からご成婚まで過ごされた正田(しょうだ)邸の跡。

園内には約60種という草花や50本の樹木があり、その中心部に公園の名となったネ

ムの木が。

さらに、上皇后陛下が皇后時代に読まれた草花などの歌が、幾つも記されていた。

池田山の静かな住宅街を北へ、上大崎一丁目との境の通りに出て東へ下り、第三日野小

の南側、台地底部の斜面に広がる豊富な樹林に覆われた池田山公園に入る。

園内は、池を中心にした回遊式庭園で、入口付近には古いつるべ井戸が残る。

何本かあるモミジの紅葉が見ごろで、池には小さい滝も流れ込む。

池の周囲を一周し、モミジやハゼの紅葉などを眺めた。

第三日野小北側の通りを西へ、少し先のマンション風建物の一角がタジキスタン共和国

大使館で、上階に国旗が掲揚されていた。

その通りは西から北へ回り込み、台地に向かって上がる。T字路に出て東へ、次のT字

路を南に入ると一帯に寺院が数カ所ある。

右手最初は光取寺で、本堂はコンクリート造り。境内右手に古い地蔵尊など数基が並び、

中央部のひとつには寛文4(1664)年と刻まれていた。道路側塀の外には「子守り地

蔵」も祭られている。

南に接するのは清岸寺(せいがんじ)で、本堂は古くからの建物のよう。この周辺の寺

では唯一、第二次大戦の戦火を免れたのだという。

入った左手に、品川区天然記念物「清岸寺のサクラ」が目に入る。芝増上寺三十六世の

祐天上人(ゆうてんしょうにん・1637~1718)のお手植えと伝えられ、樹齢250

~300年になるようだが、近年樹勢が衰えて接ぎ木したようだ。

右手墓地には「板東家之墓」がある。歌舞伎俳優、坂東三津五郎家のもので、初世から

七世までの三津五郎とその夫人の名が刻まれ、その前には大きなクチナシが色づいた実を

付けていた。

道路を挟んで東側は隆崇院。正面に青瓦屋根の本堂があり、門を入った左手には延命地

蔵大菩薩が祭られていた。

もとは、浅草山谷(さんや)の専念寺に延享4(1747)年に造立したもので、昭和

2(1927)年に当寺と合併した際、転座したという。

南側のT字路を左折、下り坂の左手に新しいお堂がある。開け放たれた扉を入ると、本

尊の阿弥陀仏を中心に、左右に脇侍の普賢(ふげん)菩薩と観音菩薩が祭られていた。

四隅上部には、金色で小さい多聞天、持国天、増上天、広目天の四天像が立っていた。

背後の新しい住宅のハゼがよい彩り。その先、右手の戒法寺↓は通過する。

T字路で折り返して北に上がる。最初の常光寺は独特の屋根でコンクリート造りの本堂

を眺めるのみ。

隣接した本願寺もコンクリート造りの本堂。掲額「選擇山」の揮毫は三木武夫元総理大

臣である。

屋根下に天女像などの彫刻があり、ブルーと白の色彩は独特な彩り。本堂前のユズが鈴

なりだった。

北に接する最上寺も、コンクリート造りの堂々たる本堂である。

これら何れの寺も浄土宗の寺で、増上寺下屋敷内子院八ヶ寺の一つのようだ。

寺町を一巡後、北側の白金台(しろかねだい)三丁目へ。民家の道路際に、真っ赤なヤ

マボウシの実がついていた。食べられるらしい。

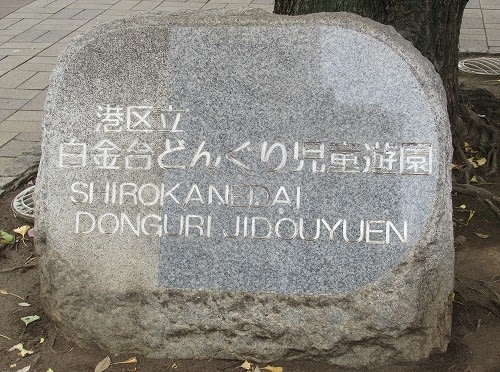

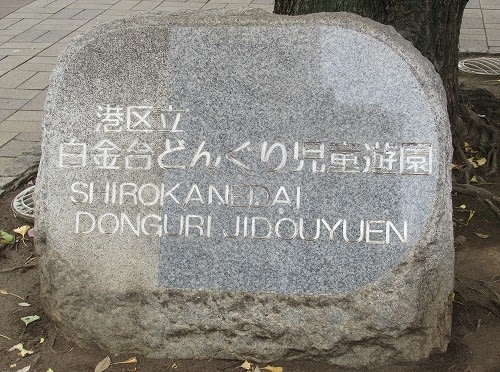

都道312号・目黒通りの白金台交差点際に出て、南西にすぐの白金台どんぐり児童遊

園に入る。

ここが今日の昼食地、11時55分に着き、西側の盛り土上の芝生地で弁当を広げた。

この児童遊園付近は、江戸時代から明治維新までは讃岐高松藩松平家の下屋敷。明治か

ら大正2(1913)年まで海軍省・陸軍省の火薬庫、昭和8(1933)年からは一部

が朝香宮(あさかのみや)邸となり、第二次大戦後は公務員宿舎などに使用され、跡地が

平成18(2006)年に児童遊園になったという。

== 東大医科研や白金の坂などを巡り樹林豊富な自然教育園へ ==

12時37分に白金台どんぐり児童遊園を出た。目黒通りを北東へ、イチョウ並木が色

づき始めた外苑西通りの南端を過ぎる。

東京メトロ南北線・都営三田線の白金台駅上を過ぎてすぐ、北側の東京大学医科学研究

所構内に入る。

イチョウなど大きな街路樹の並ぶ園路を進むと、右手に大きなレンガ造りの建物がある。

左手に、やはりレンガ造りで平屋の近代医科学記念館のユニークな建物が、さらに進ん

で大きな東大医科研病院の前に出た。

近くの大きなツツジがよい彩りで、大きなイチョウやソメイヨシノなども色づいている。

4号館などの横を北進して、構内北側中ほどにある裏門に抜けた。門の近くのサザンカ

が花いっっぱい。

医科学研究所の北側は聖心女子学院の長いコンクリート塀が続き、その間を東進する。

学院の塀の上から、大きなクロガネモがたくさん実を見せていた。

聖心女子学院の東南端から、白金台四丁目の住宅地を東北へ。二つ目のイチョウ並木の

通りを西に入ると、下り坂の先に聖心女子学院の独特の門が見えた。

男子は門内に入れないようなので、通りの中ほどで戻る。北に伸びる三光坂の下り際辺

りから、西北へと住宅地を左右折して、聖心女子学院の東北端の細道に下り、都道305

号線に出た。

西に少し、北里研究所の高層ビル↑前から南へ上がる蜀江坂(しょっこうざか)に回り、

聖心女子学院西端の塀沿いを進む。

坂を上がってY字路際の興善寺横を西進し、明治坂に回って坂を下る。首都高2号線の

北側にある「日東坂下遊び場」と呼ぶ小公園で小休止する。

南側は、これから入る自然教育園の北端だが、高い塀に囲まれていて入れない。

南東へ延びる日東坂を上がり、イチョウ並木の外苑西通りに入る。近くのセブンイレブ

ンで飲み物などを調達し、昼食地の児童遊園を抜けて、隣接の国立科学博物館付属自然教

育園へ(入園料 一般 320円、65歳以上 無料)。

自然教育園は隣接の児童遊園同様に、400~500年前は豪族の館で、江戸時代には

高松藩主松平頼重の下屋敷に、明治時代は陸海軍の火薬庫、大正時代には白金御用地であ

ったよう。

この間、一般の人は入れなかったため豊かな自然が残され、昭和24(1949)年に

国の天然記念物及び史跡に指定され、一般に公開されるようになったという。

受付のある教育管理棟に入り、自然教育園の自然を紹介する展示を少しだけ見て、豊富

な樹林の間に設けられた園路に入って西北へ。

園路沿いは路傍植物園になっていて、樹木や野草などの名を記したパネルが幾つも続い

ている。

その先には土塁が残されていた。400~500年前に白金長者と呼ぶ豪族が、外敵や

野火を防ぐために築かれたと考えられているらしい。

シイの巨木が目につき、周辺にはヤツデの花が多い。

分岐点で左へ進むと館跡(やかたあと)の説明板がある。この辺りは周囲を囲むU型の

土塁で、その中に白金長者の館があったと考えられているよう。

少し下り、水鳥の池のほとりに出た。池の南岸付近にたくさんのカモが見える。ここで

V字状に折り返して北に向かう。

「おろちの松」跡地の説明板付近に、10月の台風の被害か、大木が根こそぎになって

倒れていた。

その先の少しの広場は休憩所のひとつで、大きな石を囲んでベンチがある。そばで記念

撮影後、ベンチを囲んで乾杯し、ささやかな忘年の集い場所としてしばらくの間歓談する。

16時近くなったので切り上げ、少し戻って別の道に回り、水生植物園になっている池

のほとりを南東へと戻る。

「物語の松」と呼ぶ古木の赤松の横を進み、往路の分岐まで戻り、16時10分に退園

した。

都道312号線・目黒通りを西進し、16時27分にJR山手線の目黒駅に着いた。

(参加 12人、天気 晴一時曇、距離 9㎞、地図(1/2.5万) 東京西南部、

歩行地 品川区、港区、歩数 18,700)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年11月29日(金)

数日続いていた雨が上がり快晴になったので、新宿歴史博物館で開催中の企画展「測量

✕地図」の観覧と、少し遅いかもしれない新宿御苑の紅葉見物に出かけることにしました。

西武新宿線の西武新宿駅を11時25分にスタートして、新宿歴史博物館に歩いて向か

います。

駅の南側から東に延びる靖国通りを東へ、富久町西(とみひさちょうにし)交差点の南

側、外苑西通りに面して見えた寺に立ち寄りました。

東長寺で、山門はコンクリート造り。山門を入った正面にある本堂もコンクリート造り、

その前一帯は水が張られているという変わった造り。両側の壁面には仏教画が描かれてい

ました。

山門の北側にある多宝塔や鐘楼もコンクリート造りでした。

富久町交差点の北西側には、マンションらしい超高層ビルが目を引きます。

少し先の富久町交差点辺りからは、行く手にやはり高いアンテナ塔が望まれます。どう

やら市ヶ谷本村町(いちがやほんむらちょう)にある防衛省のアンテナのよう。

曙橋(あけぼのばし)交差点の先、中央大学市ヶ谷キャンパスの前から、南に延びる細

い通りの津の守坂通りに入り、少し先でひとつ東側の通りに回り、四谷三栄町にある新宿

歴史博物館に12時15分に着きました。

新宿歴史博物館は、武蔵野の一原野から今日の新しい都心として変容した、新宿区の風

土に根ざした「まちの記憶」を共有し、未来へと継承していくため、資料の収集保存、調

査研究、展示公開する施設として、平成元(1989)年1月に設立されたよう。

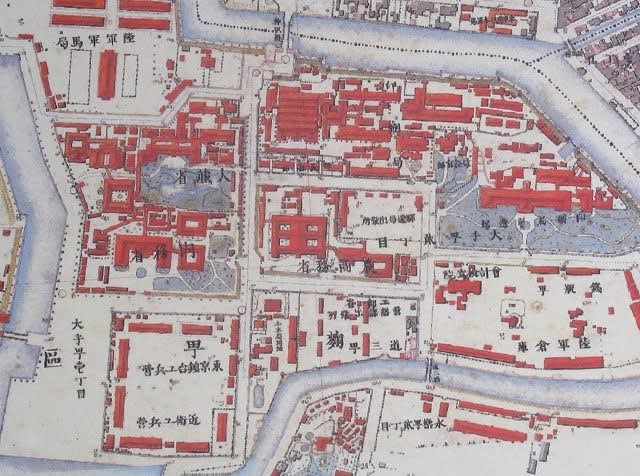

入口を入ってチケット(一般300円)を買い、地下1階の展示室に下り、まずは目的

の企画展「測量✕地図」の観覧に。この企画は、近代測量150年になる今年の節目にち

なんで開催されたもの。この展示は、撮影可能でした。

展示は第1章から第6章にわけて構成されていました。

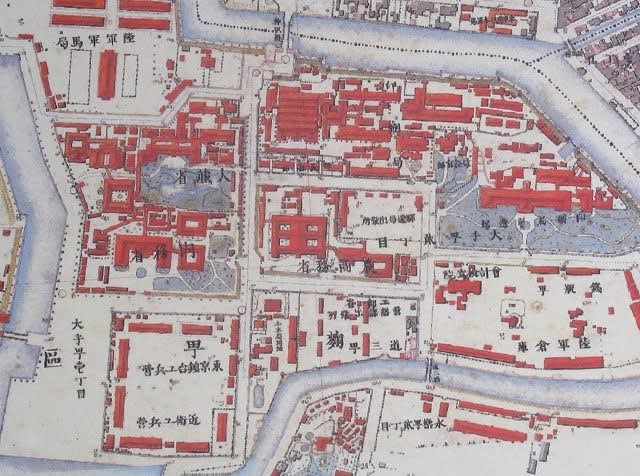

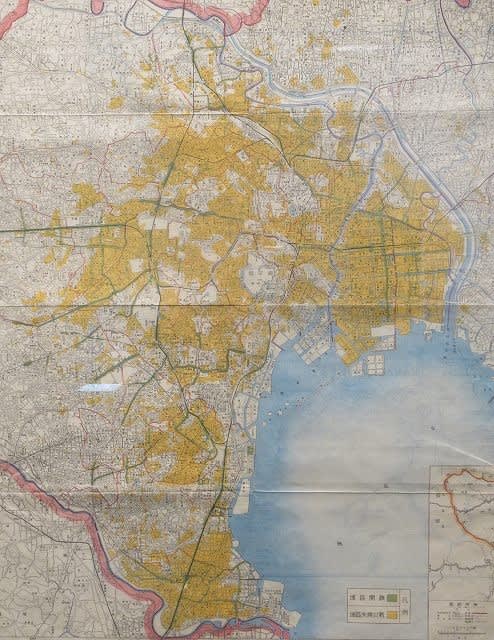

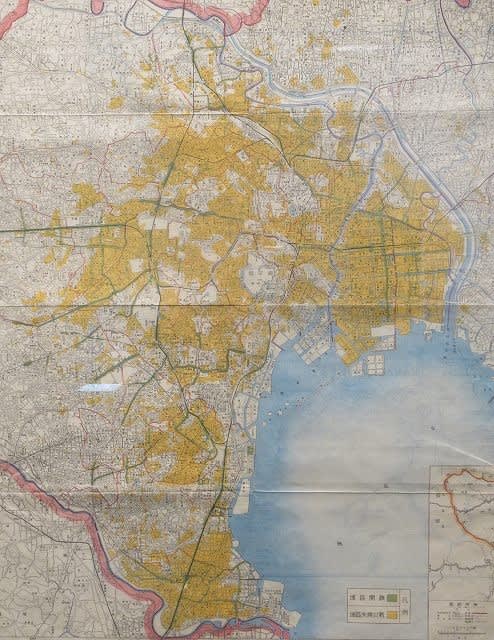

第1章は「近代測量前史」で、新宿区内の四谷や市ヶ谷、江戸などの絵図、伊能忠敬の

測量隊が文政4(1821)年に完成した伊能中図、その測量に使用した器具などの展示。

第2章は「近代測量の漠開け」で、明治新政府により作成された「迅速測図」と呼ぶ2

万分の1地図の原図を中心に、三等三角点の実物、測図に使用した高測標の模型、明治時

代に設けられた新宿区内の水準点図などが展示されていて、1番大きなスペースを占めて

いました。

第3章は「近代測量の発展」で、陸地測量部の発行地図一覧図、5万分の1東京西北部、

東京東北部図などが。

第4章「戦災からの復興」は、戦火をくぐり抜けた地図の銅原板についての説明、東京

の戦災焼失区域を表示した図↑、新宿区の都市計画図、平版測量器具一式↓など。

第5章「高度成長を支える」は、昭和42(1962)年版2万5千分の1「東京西部」

地形図のみ。

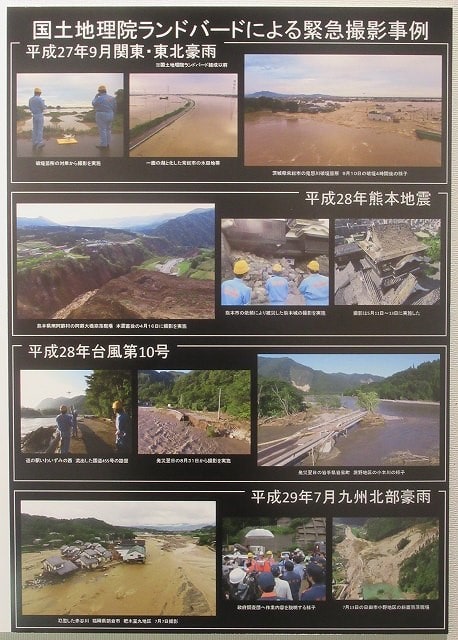

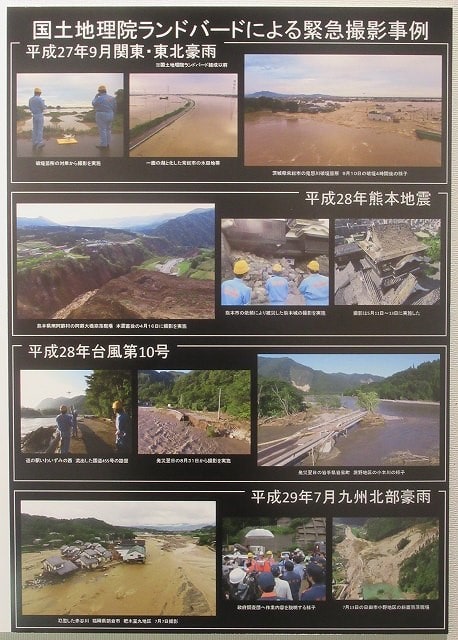

第6章「情報通信技術との融合」では、電子基準点の説明パネルや模型↑、測量用航空

機の説明や模型、最近の豪雨や地震直後の国土地理院による撮影事例の写真などが展示さ

れていました。

これら地図やパネル、写真、測量器具など多数の展示により、明治から最近までの測量

技術の進歩や、それぞれの時代を記録した地図による歴史的変遷などがよく分かり、地図

愛好者としては興味深く大変参考になりました。

この企画展は、12月8日(日)まで開催されます。

このあと常設展示室の観覧に。常設展示室は、1 大地に刻まれた歴史、2 中世の新

宿、3 江戸のくらしと新宿、4 近代文学にみる新宿、5 昭和初期の新宿、6 戦中

から戦後・平成 新宿のうつりかわり、及び特設コーナーに分かれて展示されていて、基

本的には撮影禁止ですが、中に4か所だけ撮影可能の展示があったので、その写真のみ紹

介します。

最初はコーナー入口付近の内藤新宿模型

次は「商家のたたずまい」を紹介する江戸時代の建物と内部の様子

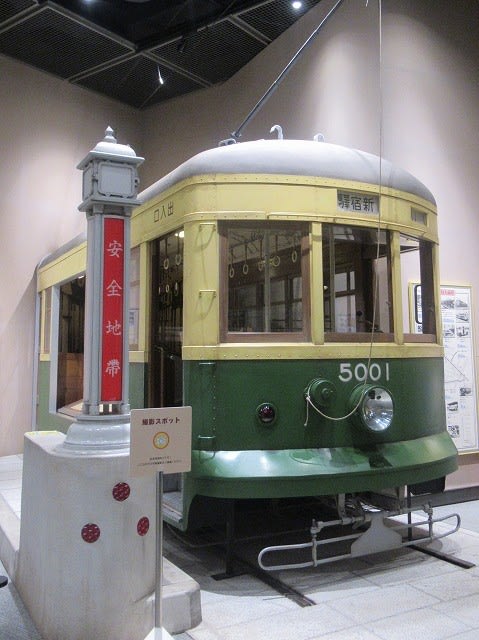

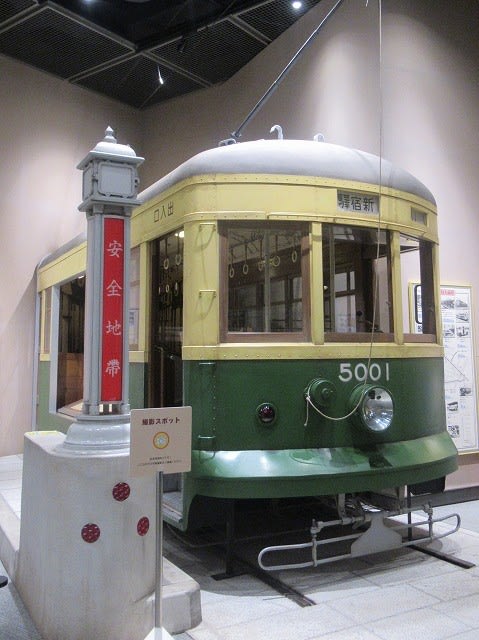

こちらは東京市電5000系車輌で、中にも入れます。

最後は、文化住宅の生活を紹介した昭和10年頃の落合に借家住まいをする若いサラリ

ーマン家庭の様子を紹介したもの。

これらを観覧して、14時頃退館しました。館の入口付近には、大正2(1913)年

に開通した四谷見附橋(よつやみつけばし)の高欄(こうらん)の一部が展示されていま

した。

現在の国道20号線(甲州街道)にかかる橋で、JR中央線四谷駅をまたいで新宿区と

千代田区とを結んでいたもの。平成3(1991)年に道路拡幅のため架け替えられ、再

利用できない部材の一部が当館に寄贈されたようです。

歴史博物館前の通りには、新宿区に関わる絵柄タイルがいくつか見られました。

その通りを南進して四谷税務署前などを過ぎ、国道20号・甲州街道に出て左折して西

へ、近くのそば店で遅くなった昼食をしました。

四谷三丁目交差点の西北際には、四谷消防署と消防博物館のビルがあり、その西側建物

屋上には消防用ヘリコプターが展示されているのが見えます。

四谷四丁目交差点まで進むと、行く手に新宿副都心の超高層ビル群の一部が。

交差点の南西側、東京都水道局の建物際には、「史跡 玉川上水水番所跡」、「水道碑

記」、「四谷大木戸後碑」の説明パネルがあり、そばに、都指定有形記念物で玉川上水開

削の由来を記した記念碑「水道碑記」↓が立っていました。

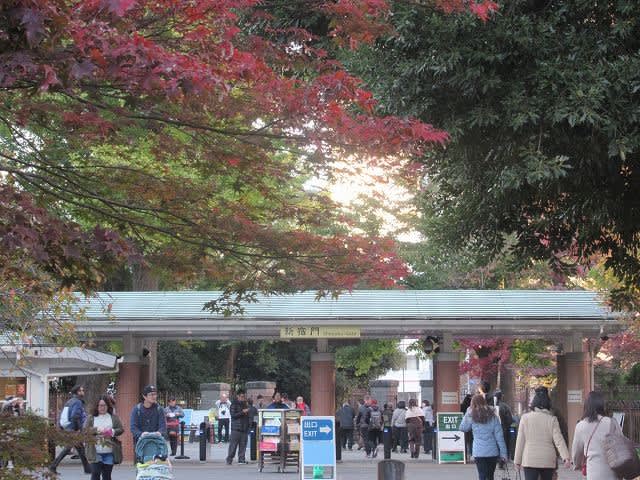

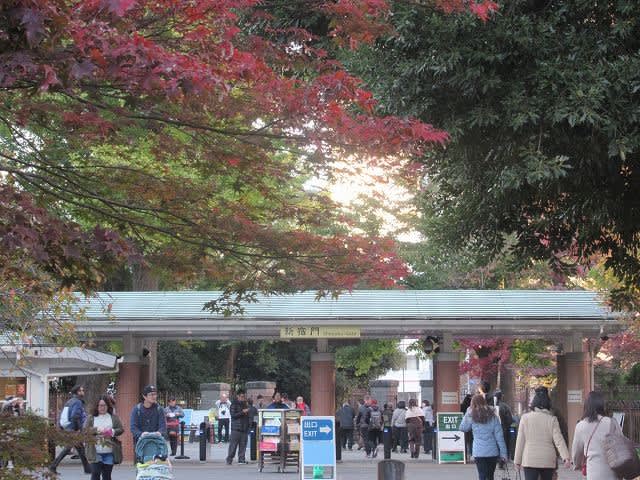

次の十字路を左折すると新宿御苑大木戸口で、14時40分頃入園しました(入園料

大人500円、65歳以上 250円)。

チケット売場の自販機付近には65歳以上の料金表示が無かったので、500円のチケ

ットを買って入園したのですが、入口にあったリーフレットを帰宅後見て、65歳以上は

割引があったのだと知りました。

新宿御苑は、徳川家康の家臣・内藤氏の江戸屋敷の一部がそのツールといわれ、明治に

入り農事試験場を経て、明治39(1906)年に皇室の庭園となり、昭和24(1949)

年に国民公園として一般公開されたもの。

園内は、風景式庭園、整形式庭園、日本庭園といった異なる3つの庭園が巧みにデザイ

ンされていて、明治を代表する近代庭園といわれているようで、私もいろいろな時期に10

回近く訪れているところです。

今日は紅葉に期待して入園したのですが、すでに15時近くに なり西日がかなり傾き、

日陰のエリアが増えているのにまず気づき、真冬の寒さと相まって期待をそがれた感じ。

大木戸門に近い大温室では、ちょうどこの時期にラン展を開催中のようですが、時間も

無いので省略することとして、まずは南側の玉藻池周辺へ。

さらに進んで南東側、整形式庭園のプラタナス並木まで進みましたが、広葉の最盛期は

過ぎた感じ。

中央部のばら園では、何色かのバラが名残の花を見せていました。

南に下って下の池と中の池の間へ向かうと、木々の間から西方にDoCoMoビルの尖塔が

望まれました。

中の池の北東岸に咲くのはジュウガツザクラか。

中の池の南岸からの北側湖畔の眺め。

南岸の紅葉は見ごろでしたが、日陰の場所では彩りはいまひとつ。

あちこちに咲いていたヤツデの花。

北岸の彩りや湖面のカモなどを見ながら西へと進みます。

さらに進んで上の池周辺へ。茶亭楽羽停や松の周辺はまだ日に照らされていますが、

池の周辺はすでに日陰で、見ごろのモミジの彩りももうひとつの感じ。

気温も下がってきたので新宿門に向かうことに。芝生広場の人気も少な目に。

園路沿いにたくさん咲いていたツワブキ

こちらにも、ジュウガツザクラが花をいっぱいに。

新宿門に近い辺りはモミジが多いのですが、日陰なのが残念。

15時40分頃、新宿門を出ました。おばの大イチョウが夕日によい彩り。

入口横のインフォメーションセンターの建物前に植えられたこの花は何だろう。

新宿3丁目の紀伊國屋書店にも立ち寄り、西武新宿駅には16時15分頃戻りました。

天気は快晴ながら、最高気温は10℃台だったのでビルの谷間になる通りは日差しが届

かず、真冬並みの寒さでした。

(天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 東京西部、歩行地 新宿区、歩数

15,000)

なお、新宿歴史博物館のサイトはこちらをご覧下さい。

関東地方ランキング

関東地方ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2019年4月7日(土)

埼玉県内を中心に歩くカントリーウオークグループの、第262回例会に参加した。今

回も前月と同様に都内で、集合は西武新宿線の下落合(しもおちあい)駅。

妙正寺(みょうしょうじ)川の行方を確かめ、あわせて川と坂道を楽しもうという企画

である。10時10分にスタートした。

北口を出て線路を渡り南へすぐ、神田川の西側にある「せせらぎの里公苑」に入る。東

京都下水道局落合水再生センターの北側上部に造られた公園で、ソメイヨシノがまさに見

ごろ。

シダレザクラやチューリップなども咲き競う。

北向きから東方へとカーブする神田川の両岸もソメイヨシノの花に覆われている。カー

ブの終わる辺りで神田川を離れた。

下落合駅東側の踏切を北に抜け、西から流れてきた妙正寺川が、都道8号・新目白通下

の暗渠(あんきょ)に入るところを確かめる。

新目白通りを横断し,正面の斜面にある東長谷寺(ひがしはせでら)の薬王院へ。

広い境内は植栽も豊富。早くも咲き出したボタンがあり、ミツバツツジやドウダンツツ

ジ、シャクナゲなどが花開き、モミジの若葉も気持ち良い彩りを見せる。

東側に接した「下落合野鳥の森」もモミジなど新緑が豊富で、ヤマブキが花いっぱい。

東側すぐ先には氷川神社があり、ケヤキなどが新緑の彩りを見せる。

次の交差点で新目白通を渡り、西武新宿線の南側へ。神田川の橋を渡り、右岸近くの住

宅地を少し進み、数本のソメイヨシノの咲く宮田橋公園で小休止した。

住宅地や東京富士大前から東電の変電所北側に回る。

商店や食堂、喫茶など並ぶ賑やかな「さかえ通り商店街」を進み、JR山手線と西武新

宿線の下を東に抜けると高田馬場駅前である。

西武線の高架下沿いに進んで神田川右岸に出て、川沿いを東進する。

右岸の橋際などにはソメイヨシノがあちこちに咲き、新目白通と明治通が交差する高戸

橋へ。

橋から上流を望むと、左に神田川が、右に暗渠から出た妙正寺川がひとつになる合流地

点だった。

ここは、早稲田方面からの都営荒川線の線路が新目白通から右カーブして明治通に回り、

北に向かう地点でもある。

目白通を都電学習院下停留所際まで進み、東へ少しで氷川神社へ。

東側正面の鳥居近くには、上部を切られた古木のソメイヨシノが、そしてヤマブキとボ

ケが混じりあって咲いていた。

すぐ先の交差点際は、御府内八十八ヶ所29番と豊島八十八ヶ所41番札所で真言宗豊

山派の南蔵院である。

「名作怪談乳房榎ゆかりの地」の標識もあり、本堂はコンクリート造りの2階部分。

花の寺と呼んでもいいようで、境内にはクリスマスローズ、シャガ、スイセン、何種も

のチューリップや見慣れぬ花も咲き競う。

数本のソメイヨシノも見頃で、境内は緑と花に満ちあふれていた。

そばの交差点際に『「山吹(やまぶき)の里」の碑』の説明板が立ち、そばに古い石碑

がある。

この辺り新宿区山吹町一帯は、太田道灌が鷹狩りの際に雨にあった時の故事にちなむ場

所のひとつで、山吹の里はほかに荒川区町屋(まちや)、横浜市金沢区六浦(むつうら)、

埼玉県越生町(おごせまち)などの説があることも記されていた。碑は貞享3(1686)

年造立の供養塔を転用したものだという。

南側の神田川の面影橋(おもかげばし)際に出て、両岸をソメイヨシノが咲き競う左岸

沿いの遊歩道を進む。

川沿いに、新宿区の地場産業である染色の伝統を伝える「東京染(そめ)ものがたり博

物館」があり、週末は休館日だが花どきなので今日は開館していた。

ここは、東京染小紋(そめこもん)と江戸更紗(さらさ)を中心に、染色の技法や作品

を語り継ぎ、粋でモダンな感覚を織り込んだ工房活動を紹介している新宿区立のミニ博物

館(入館無料)。

先頭グループは行ってしまったが入館して、型紙や絵柄の本、染小紋や江戸更紗の製品

の数々、そして直売品などを観覧した。

次の橋で神田川から離れてひとつ北側を並行する道を進み、途中のコンビニで飲み物な

どを求める。後ろ足に飾りを付けた大きな亀が、路傍を歩いていてビックリ。

その先の角の東北側が、今日の昼食地の「文京区立肥後細川庭園」。12時35分に着

いた。

幕末、ここは肥後熊本藩54万石細川家の下屋敷、抱え屋敷で、明治15(1882)

年からは細川家の本邸だったところ。昭和36(1961)年に都立公園として開園し、

昭和50(1975)年に文京区に移管されたという。

正門を入ると、松聲閣と呼ぶ建物が目に入る。中門の先には大池と呼ぶ池があり、周辺

には趣ある松や灯籠などが配され、背後には豊富な樹林が広がる。

モミジやケヤキなどがやわらかな新芽の彩りを見せ、その中にソメイヨシノが花を見せ

ていた。

昼食の場所を探しながら松聲閣↑横から池の北西側斜面に上がる。展望のよい一角にシー

トを広げ、眼下の池や周辺の新緑などを眺めながら乾杯して昼食とする。

ゆっくりと展望とおしゃべりを楽しみ、記念撮影して14時に公園を出た。

公園の東南端から、北に延びる急坂、胸突坂(むなつきざか)を上がる。東側は関口芭

蕉庵で、西側には大イチョウの立つ水神社が祭られていた。

肥後細川庭園に続く西側斜面上部は永青(えいせい)文庫で、南北朝時代から現在に至

る歴代細川家約700年に収集された細川家の歴史資料や文化財、近代日本画、中国の考

古品、陶磁器などを収蔵しているという。

都道8号・目白通に出て西へ、永青文庫に接して「和敬塾」がある(門からの眺め)。

首都圏の大学で学ぶ男子学生のための学生寮で、海外からの留学生を含め500名が共

同生活を送っているようだ。

西側の坂が幽霊坂で、和敬塾の建物沿いに今度はこの坂を下り、肥後細川庭園の入口際

に戻る。

その先、目白台一丁目の住宅地を鍵型に進み、次の豊坂(とよさか)を上がる。坂下に

豊川稲荷神社があることから名付けられたようで、坂を上がった目白通の交番際で小休止

した。通りの北側は日本女子大である。

次の小布施坂(おぶせざか)は通過し、すぐ先はV字状に分かれた日無坂と富士見坂だ

が、左側の細くて階段もある日無坂(ひなしざか)を下った。

坂下の高田一丁目を西進して往路で訪ねた南蔵院際まで進み、最後の宿坂(しゅくざか)

を上がる。

中ほどで横断する十字路の北西側は、「目白(めじろ)不動」で知られる金乗院(こん

じょういん)である。

中世この辺りに関所があったことから「宿坂」と呼ばれるようになったと思われ、天保

7(1836)年出版の「江戸名所図会(ずえ)」には、金乗院や「宿坂関旧址(しゅく

さかのせききゆうし)」が描かれているという。

金乗院の創建は天正年間(1573~92)と考えられ、当初は中野・宝泉寺の末寺だ

ったが現在は護国寺の末寺とか。

コンクリート造りの本堂の右手にある目白不動堂には、目白不動明王が祭られ、「目白」

の地名発祥の地である。

不動堂に祭られた目白不動明王

目白不動明王は、江戸守護の五色不動(青・黄・赤・白・黒)の中で随一として名高く、

目白の号は寛永年間(1624~44)に3代将軍徳川家光の命によるといわれているよ

うだ。

本堂前に寛文6(1666)年造立の倶利伽羅(くりから)不動庚申塔が、南側ソメイ

ヨシノの下には寛政12(1800)年造立の鐔塚(つばづか)がある。

金乗院本堂と目白不動参拝後、宿坂を上がり、目白通を横断して鬼子母神の表参道を進

む。都営荒川線の雑司ヶ谷(ぞうしがや)駅横を通過して、雑司ヶ谷鬼子母神(きしもじ

ん)境内へ。

雑司ヶ谷鬼子母神は、天正6(1578)年、稲荷の森といわれた当地に村の人々が堂

宇を建て、近くの東陽坊に祭られていた鬼子母神像を祭ったのが始まりのようで、鬼子母

神堂は国の重要文化財に指定されている。

細い参道の両側にはケヤキの高木が並び、淡い若葉を見せていた。お堂の左手前には、

樹齢600年以上、幹周8m、樹高30mで、都の重要文化財のイチョウの古木が目に入

る。

ここが今日のゴール、15時46分に散会した。帰路はJR目白駅と池袋駅方面へと分

かれた。

桜が見頃の妙正寺川と神田川沿い、肥後熊本細川家下屋敷の面影残す回遊式の肥後細川

庭園、そして神田川左岸沿いの由緒ある坂道の上り下りと、都心とは思えぬ変化に富むウ

オーキングを楽しんだ。

(参加 13人、天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万)、東京西部、歩行地

新宿区、文京区、豊島区、歩数 16,100)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

京都のレポートの途中ですが、首都圏の花便りを先に紹介します。

========================================

2019年3月27日(水)

午前中、20数年前に近くに勤務中だった頃から通っていた品川駅東口の歯科医院に治

療に出かけました。

帰路の途中、東京メトロ後楽園駅で下車し、昨日夕方のNHK総合テレビの天気予報で

気象予報士の平井さんが紹介していた、小石川後楽園の桜を見ることにしました。

小石川後楽園は東京ドームの西側にあり、ドーム横から下って長い築地塀に沿って進み、

野球グランドの手前を左折して文京区立後楽公園を抜けて行きます。

小石川後楽園の入口は公園のエリアの南西端にあり、この門から12時42分に入園し

ました。

快晴で桜が見頃になったこともあり、受付には10人前後の人の行列ができていました。

(入園料大人300円、65歳以上150円)。

小石川後楽園は都立公園の一つで、江戸時代初期の寛永6(1629)年に水戸徳川家

の祖である頼房(よりふさ)が、その中屋敷(のち上屋敷となる)に造ったもので、2代

藩主の光圀(みつくに)の時代に完成した庭園。

庭園の様式は、池を中心にした回遊式築山泉水庭園と呼ばれるもので、光圀は造成にあ

たり明(みん)の遺臣朱舜水(しゅしゅんすい)の意見を用い、円月橋、西湖堤など中国

の風物を取り入れ、園名も朱舜水の命名による中国趣味豊かな庭園とのことです。

小石川後楽園は国の特別史跡と特別名勝に指定されていて、このように重複指定を受け

ているのはほかに、浜離宮恩賜庭園や金閣寺などごく限られているようです。

園内に入ると、正面に文京区役所のある文京シビックセンターの高層ビルが。

そしてその右手、池の向こうには東京ドームの大屋根が望まれます。

池のそばのシダレザクラ

ソメイヨシノはまだ満開にはもう少し。

池に沿って右手(南側)から回ることにしました。

紅葉林と呼ぶ辺り、モミジの芽吹きが始まっています。

池の周囲を眺めながら進みました。

池の北側にある蓬莱島(ほうらいじま)

南側の少し高み、延段(のべだん)と呼ぶ中国風の素朴な石だたみの上部からの眺め。

その先は、木曽路をしのばせる「木曽山」と呼ぶ林の間を抜けて行きます。シュロも多

いので「棕櫚山(しゅろやま)」とも呼ぶようです。

さらに池に沿って東端まで進んで、そのさきの小さめの池のある「内庭」とよぶエリア

へ。近くに東門がありましたが閉鎖されています。

大泉水の東側に戻って北に進みます。

池から上がって甲羅干しする亀。

こちらにも林があり、その中を抜けて再び池沿いへ。

対岸の紅葉林方面の眺め。

「松原」と呼ぶ一角へ。

このかやぶき屋根の建物は「九八屋(くはちや)」と呼び、「酒を飲むに昼は九分、夜

は八分にすべし」と万事ひ控えるを良しとするという教訓によるようです。

今はまだ花のない花菖蒲田

「不老水」と呼ぶ水の涸れたことのない井戸の近くの流れ。

梅林の周辺では、ヤマブキやアセビ、ボケなどが咲き出していました。

その先の斜面にはシャクナゲも。

「円月橋(えんげつきょう)」と呼ぶ橋、橋が水面に映る形が満月のように見えること

から名付けられたよう。

咲き出したキブシ

大泉水をほぼ一周し終える辺りにあった「丸屋(まろや)」で、昔の田舎のわびた茶屋

のたたずまいを現しているようです。

再び桜の多い辺りに戻ってきました。

反時計回りでほぼ園内の一週を終え、14時13分に小石川後楽園を後にしました。

〈後記〉桜の写真をもっと入れるつもりでしたが、実はデジカメで撮った写真を記録した

SDHCカードカードのJPEGファイルをパソコンに取り込もうとした際に、小石川後

楽園の門の写真以降のデータが読み込めなくなってしまったのです。

どうやらSDHCカードのトラブルのようで、以前購入してあったカードリカバリーソ

フトで復元を試みたのですが、撮ったデータの1/3しか復元できなかったのです。

したがって、桜の写真もこれくらいしか残っていませんでした。

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング

アウトドアランキング