2016年12月11日(土)

カントリーウオークグループの第239回例会に参加した。快晴に恵まれたが、最高気

温は10℃前後までの予報で北風が冷たい。10時12分に東京メトロ丸ノ内線の支線、

中野富士見町駅をスタートした。

== 杉並区郷土館を観覧して和田堀公園へ ==

駅前から神田川右岸沿いを和田見橋まで進んで左岸に回る。コンクリート製の高い堤防

の柱の上に、セミやチョウ、ハトなど鉄製の飾りが続いている。

間もなく神田川と善福寺川との合流点で、ほぼ同じくらいの流量のきれいな流れが合流

していた。そばに、善福寺川源流から11.3㎞地点の標識や「善福寺川流域案内板」が

ある。

合流点の上流から見下ろす流れ。手前からの流れが善福寺川、右手からが神田川。

案内板によれば、「善福寺川の水源は善福寺池で、杉並区の中央部を蛇行して流れ、中

野区との区界付近で神田川に合流する。この神田川水系は、都内の中小河川中でも最大規

模の流域を持つ都市河川」だという。

この先は善福寺川左岸沿いの遡行(そこう)、間もなく右手はに変わった形態の大きな

建物沿いとなる。西側まで進んだら「普門館」の表示があり、ここが「吹奏楽の甲子園」

と呼ばれ「全国吹奏楽コンクール」の会場だった普門館かと知る。

ただ、建物の耐震強度不足が分かり、コンクールは2012年からは別会場で開催され

ている。

普門館構内を北に抜けると、北側にも巨大な変わった建物が目に入る。立正佼成会の大

聖堂で、普門館の西側には佼正学園中・高校や出版社などもあり、この辺り一帯は立正佼

成会の聖地のようだ。

和田堀橋交差点で環七通りを横断し、再び善福寺川左岸沿いへ。

その先は歩道幅が広がり、「神田川・環状七号線地下調整池」の説明板があった。そば

の建物が善福寺川取水施設で、洪水時にはここから取水した流れを、環状7号線地下の調

整池に貯留するという。

二つ目の本村橋で右岸に回ると、杉並区の中学校駅伝大会のコースになっていて、交通

整理の警官や関係者がたくさん配置されている。注意しながら進み、紅葉の残る済美公園

で小休止する。

その先済美橋までがコースで、選手の通過中は通行禁止となり、少しの時間待機させら

れた。

この辺りから、両岸には木々が増えて公園が続く。ソメイヨシノはほぼ葉が落ちたが、

モミジやクヌギ、イチョウなど、まだよい彩りを残す木々があちこちに見られる。

流れが大きく左にカーブして、その先しばらく続く和田堀公園のエリアとなり、遊歩道

は豊富な木々の間を通過する。

左手に杉並区立郷土館の建物が見えたので、観覧することにした。

南側道路際には、かやぶき屋根を銅板に変えた旧井口家長屋門が移築されていて、門の

西側の部屋には、機織り機や養蚕関係の古い用具などが展示されている。

井口家は旧大宮前新田(現在の宮前や西荻南辺り)の名主で、建築年代は文化・文政年

間(1804~29)とされているという。

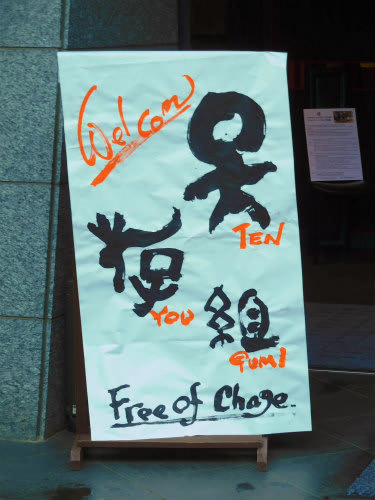

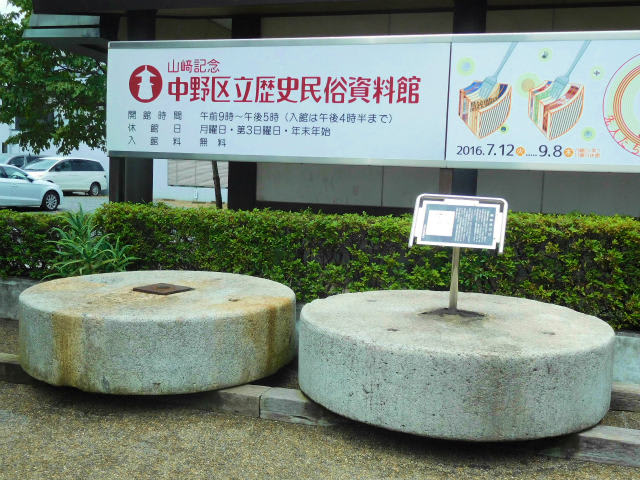

館内に入り(入館料100円)、常設展示室で原始から古代の出土品、武家政権時代の

文書や板碑、江戸時代の景観やくらし、明治維新以後の発展の様子などを観覧する。

奥の特別展示場は「昔のくらしと今のくらし」と呼ぶ収蔵資料展で、昭和の頃の懐かし

い家具や電気製品などが多数展示されていた。

構内の長屋門横には民間信仰の庚申塔や富士信仰塔、石橋供養塔、五輪塔や道標など、

区内の石塔が10基余り並んでいる。

川沿いの遊歩道に戻り、流れに泳ぐカルガモなどを眺めながらU字状に進むと、モミジ

の残る和田堀池があった。

対岸のモミジの下の枯れ木に、カワセミがいるのを誰かが見つけた。しばらく動かなか

ったので皆で観察する。

近くの武蔵野園と呼ぶ釣り堀の前に木製のベンチが幾つかあり、12時10分になった

ので、持ち寄ったアルコール類を開けたりしながら昼食にした。

この辺りも木々が多く、クヌギやモミジ、メタセコイアなどの紅葉がかなり残っている。

ミーティングと記念撮影をして、13時05分に出発した。

== 大宮八幡宮から田端熊野神社まで ==

公園内の御供米橋を渡り、クヌギなどの林間を少し上がる。東側眼下に工事中で流れを

覆った善福寺川を見下ろし、その向こうには新宿副都心のビル街が望まれる。

赤門とも呼ばれる北神門から大宮八幡宮境内に入ると、明治・大正時代に奉納された14

個の力石が並ぶ。重さは27貫(101㎏)~50貫(187㎏)あり、昔の人は力持ち

だったと知れる。

近くにはジュウガツザクラの若木があり、たくさんの花が見頃になっていた。

大宮八幡宮は、康平6年(1063)に源頼義(みなもとのよりよし)が京都の石清水

(いわしみず)八幡宮から勧請(かんじよう)したと伝わり、安産や子育て、厄除け開運

の神として信仰を集めているという。

拝殿にて、今年1年の無事に感謝して参拝する。

拝殿前に、七五三を形どったキクが飾られていた。拝殿の右手にはたくさんの絵馬が奉

納され、そのほとんどは安産祈願である。

拝殿に相対する東側正面の神門の両側に、ご神木の男銀杏(いちょう)と女銀杏の老木

が高く枯れ枝を伸ばして立っていた。

再び御供米橋を渡って左岸に戻り、さらに上流に向かう。両岸には豊富な広葉樹が残り、

気持ちよいウオーキングコースが続く。

五日市街道の尾崎橋で左岸へ。右岸すぐ上流の大イチョウが鮮やかな黄葉を見せている。

枯れ枝となったソメイヨシノの古木の下を進み、天王橋で流れは逆V字状に折り返す。

色づくメタセコイアの下を抜け、その先の道路で川を離れて左に上がり、成田西三丁目

の尾崎熊野神社に行く。豊富な木々に囲まれた拝殿はコンクリート造り。

創建は大宮八幡宮と同年代といわれ、鎌倉時代末期に鎌倉から移住してきた武士が、紀

州の熊野権現をこの地に勧請したのに基づくと伝えられ、旧成宗村尾崎の鎮守だったとか。

拝殿前には、樹齢約400年というクロマツの大木が高く枝を広げ、区内でも有数の樹

木のひとつのようだ。

ここが今日のゴールとし、14時20分に散会となる。3人が近くの東京メトロ丸ノ内

線南阿佐ヶ谷駅に向かい、残りはさらに善福寺川沿いを遡行してJR中央線荻窪駅に向か

った。

(参加 19人、天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 東京西部、歩行地

中野区(少し)、杉並区、歩数 14,300) (荻窪駅までは通算10㎞、歩数

18,600)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

カントリーウオークグループの第239回例会に参加した。快晴に恵まれたが、最高気

温は10℃前後までの予報で北風が冷たい。10時12分に東京メトロ丸ノ内線の支線、

中野富士見町駅をスタートした。

== 杉並区郷土館を観覧して和田堀公園へ ==

駅前から神田川右岸沿いを和田見橋まで進んで左岸に回る。コンクリート製の高い堤防

の柱の上に、セミやチョウ、ハトなど鉄製の飾りが続いている。

間もなく神田川と善福寺川との合流点で、ほぼ同じくらいの流量のきれいな流れが合流

していた。そばに、善福寺川源流から11.3㎞地点の標識や「善福寺川流域案内板」が

ある。

合流点の上流から見下ろす流れ。手前からの流れが善福寺川、右手からが神田川。

案内板によれば、「善福寺川の水源は善福寺池で、杉並区の中央部を蛇行して流れ、中

野区との区界付近で神田川に合流する。この神田川水系は、都内の中小河川中でも最大規

模の流域を持つ都市河川」だという。

この先は善福寺川左岸沿いの遡行(そこう)、間もなく右手はに変わった形態の大きな

建物沿いとなる。西側まで進んだら「普門館」の表示があり、ここが「吹奏楽の甲子園」

と呼ばれ「全国吹奏楽コンクール」の会場だった普門館かと知る。

ただ、建物の耐震強度不足が分かり、コンクールは2012年からは別会場で開催され

ている。

普門館構内を北に抜けると、北側にも巨大な変わった建物が目に入る。立正佼成会の大

聖堂で、普門館の西側には佼正学園中・高校や出版社などもあり、この辺り一帯は立正佼

成会の聖地のようだ。

和田堀橋交差点で環七通りを横断し、再び善福寺川左岸沿いへ。

その先は歩道幅が広がり、「神田川・環状七号線地下調整池」の説明板があった。そば

の建物が善福寺川取水施設で、洪水時にはここから取水した流れを、環状7号線地下の調

整池に貯留するという。

二つ目の本村橋で右岸に回ると、杉並区の中学校駅伝大会のコースになっていて、交通

整理の警官や関係者がたくさん配置されている。注意しながら進み、紅葉の残る済美公園

で小休止する。

その先済美橋までがコースで、選手の通過中は通行禁止となり、少しの時間待機させら

れた。

この辺りから、両岸には木々が増えて公園が続く。ソメイヨシノはほぼ葉が落ちたが、

モミジやクヌギ、イチョウなど、まだよい彩りを残す木々があちこちに見られる。

流れが大きく左にカーブして、その先しばらく続く和田堀公園のエリアとなり、遊歩道

は豊富な木々の間を通過する。

左手に杉並区立郷土館の建物が見えたので、観覧することにした。

南側道路際には、かやぶき屋根を銅板に変えた旧井口家長屋門が移築されていて、門の

西側の部屋には、機織り機や養蚕関係の古い用具などが展示されている。

井口家は旧大宮前新田(現在の宮前や西荻南辺り)の名主で、建築年代は文化・文政年

間(1804~29)とされているという。

館内に入り(入館料100円)、常設展示室で原始から古代の出土品、武家政権時代の

文書や板碑、江戸時代の景観やくらし、明治維新以後の発展の様子などを観覧する。

奥の特別展示場は「昔のくらしと今のくらし」と呼ぶ収蔵資料展で、昭和の頃の懐かし

い家具や電気製品などが多数展示されていた。

構内の長屋門横には民間信仰の庚申塔や富士信仰塔、石橋供養塔、五輪塔や道標など、

区内の石塔が10基余り並んでいる。

川沿いの遊歩道に戻り、流れに泳ぐカルガモなどを眺めながらU字状に進むと、モミジ

の残る和田堀池があった。

対岸のモミジの下の枯れ木に、カワセミがいるのを誰かが見つけた。しばらく動かなか

ったので皆で観察する。

近くの武蔵野園と呼ぶ釣り堀の前に木製のベンチが幾つかあり、12時10分になった

ので、持ち寄ったアルコール類を開けたりしながら昼食にした。

この辺りも木々が多く、クヌギやモミジ、メタセコイアなどの紅葉がかなり残っている。

ミーティングと記念撮影をして、13時05分に出発した。

== 大宮八幡宮から田端熊野神社まで ==

公園内の御供米橋を渡り、クヌギなどの林間を少し上がる。東側眼下に工事中で流れを

覆った善福寺川を見下ろし、その向こうには新宿副都心のビル街が望まれる。

赤門とも呼ばれる北神門から大宮八幡宮境内に入ると、明治・大正時代に奉納された14

個の力石が並ぶ。重さは27貫(101㎏)~50貫(187㎏)あり、昔の人は力持ち

だったと知れる。

近くにはジュウガツザクラの若木があり、たくさんの花が見頃になっていた。

大宮八幡宮は、康平6年(1063)に源頼義(みなもとのよりよし)が京都の石清水

(いわしみず)八幡宮から勧請(かんじよう)したと伝わり、安産や子育て、厄除け開運

の神として信仰を集めているという。

拝殿にて、今年1年の無事に感謝して参拝する。

拝殿前に、七五三を形どったキクが飾られていた。拝殿の右手にはたくさんの絵馬が奉

納され、そのほとんどは安産祈願である。

拝殿に相対する東側正面の神門の両側に、ご神木の男銀杏(いちょう)と女銀杏の老木

が高く枯れ枝を伸ばして立っていた。

再び御供米橋を渡って左岸に戻り、さらに上流に向かう。両岸には豊富な広葉樹が残り、

気持ちよいウオーキングコースが続く。

五日市街道の尾崎橋で左岸へ。右岸すぐ上流の大イチョウが鮮やかな黄葉を見せている。

枯れ枝となったソメイヨシノの古木の下を進み、天王橋で流れは逆V字状に折り返す。

色づくメタセコイアの下を抜け、その先の道路で川を離れて左に上がり、成田西三丁目

の尾崎熊野神社に行く。豊富な木々に囲まれた拝殿はコンクリート造り。

創建は大宮八幡宮と同年代といわれ、鎌倉時代末期に鎌倉から移住してきた武士が、紀

州の熊野権現をこの地に勧請したのに基づくと伝えられ、旧成宗村尾崎の鎮守だったとか。

拝殿前には、樹齢約400年というクロマツの大木が高く枝を広げ、区内でも有数の樹

木のひとつのようだ。

ここが今日のゴールとし、14時20分に散会となる。3人が近くの東京メトロ丸ノ内

線南阿佐ヶ谷駅に向かい、残りはさらに善福寺川沿いを遡行してJR中央線荻窪駅に向か

った。

(参加 19人、天気 快晴、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 東京西部、歩行地

中野区(少し)、杉並区、歩数 14,300) (荻窪駅までは通算10㎞、歩数

18,600)

にほんブログ村

やj

やj