*マキノノゾミ作 鵜山仁演出 公式サイトはこちら 俳優座劇場 3月2日終了

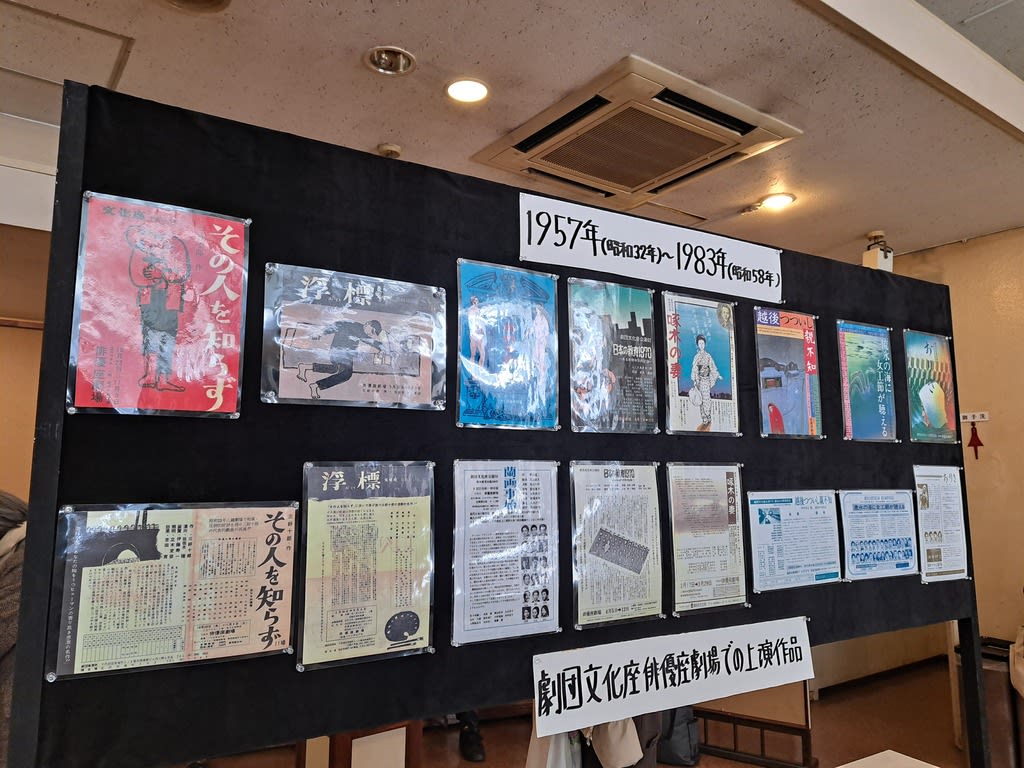

閉場まであと3公演となった俳優座劇場で、長年にわたりたくさんの舞台を上演してきた文化座の万感の思いが溢れる。ロビーには昭和32年(1957年)の『その人を知らず』(三好十郎作 佐佐木隆演出)から昨年の『花と龍』(火野葦平原作 東憲司脚本 鵜山仁演出)まで、ここで上演された全32公演のチラシが年代毎に表と裏どちらも見られるように(これは大事!)掲示されており、劇団と劇場の歴史を振り返ることができる。そのうち自分が観劇したのは、『花と龍』、そして本作のわずか2本であることに衝撃を受けた。

今回は前列中央の良席であった。視界を妨げない前列との絶妙な段差や、舞台と客席のほどよい距離感、高さ、場内に満ちる温かさなど、何と心地よい劇場であることか。何度も通ったのに、ありがたみをしっかりと意識していなかった。俳優座劇場は、ここ六本木にずっとある、あり続けると思っていたから。

大正5年(1916年)の日蔭茶屋事件(Wikipedia)以来、同志たちの信頼を失った無政府主義者の大杉栄と伊藤野枝のもとでただひとり共感し、支えようとする村木源次郎、やがて新しい仲間として集まる和田久太郎、久板卯之助、近藤憲二らが雑誌「労働運動」を発行し、演説活動などを繰り返して、大杉は息を吹き返す。彼らが結成した「労働運動社」の試行錯誤と人間模様を熱く描いた舞台である。

大杉栄と伊藤野枝が軸ではあるが、大正12年(1923年)、関東大震災の混乱のなかでふたりが虐殺(甘粕事件/Wikipedia)されたのち、物語の主軸は村木と和田になる。彼らの葛藤と痛ましい最期が示される終幕は重苦しいものだ。そこから照射されるのは、明治44年(1911年)の大逆事件(幸徳事件/Wikipedia)で処刑された幸徳秋水であり、劇中に登場こそしないが、アナキストたちに大きな影響を与えた濃厚な存在を感じさせる。

政治思想と男女のあれこれ、家族の思いなどが絡み合い、その時代に生きる人間の生々しい息づかいや体温が伝わる熱い舞台だが、人物たちの相関関係や思想の変容など理解しづらいところも多々あって、受け止めきれないもどかしさがあった。また劇中音楽としてアルビノーニのアダージョ、終幕には童謡「しゃぼん玉」が使われることについて、前者はややセンチメンタルであり、後者は大正時代に発表され(Wikipedia)、歌詞、メロディともによく知られたものだけに、早逝の活動家たちへの哀惜など、重い意味が込められているのかと考えたのだが、どうであろう(この感覚から思い起こすに、昨年の『花と龍』の音楽がライヴ演奏だったことはまことに効果的であった)。

公演パンフレットのマキノノゾミの寄稿が熱く、読み返すほどに演劇の創造者の情熱や葛藤、志が伝わる。今回舞台に対して自分の理解が及ばなかったことや言葉にしがたい困惑は、劇作家のこの心を受け止めきれなかったためであろうか。

俳優座劇場にはじめて足を運んだのは、昭和57年(1982年)、出口典雄演出のシェイクスピアシアター公演『じゃじゃ馬ならし』であったか。自分にとって、六本木と言えばディスコでもクラブでもない。俳優座劇場のみであった。当blog開設の2005年から今回まで、俳優座劇場(スタジオ含め)観劇の記録を以下書き記す。長い間ありがとうございました。

*ラティガン祭り『ブラウニング・バージョン』(2005年11月)

*俳優座プロデュース公演『空ソラの定義』(2008年12月)

*文学座『女の一生』(2010年3月)

*オペラシアターこんにゃく座『ゴーゴリの鼻』(2011年9月)

*名取事務所『やってきたゴドー』(2012年5月)

*オペラシアターこんにゃく座『森は生きている』(2012年9月)

*オペラシアターこんにゃく座『アルレッキーノ-二人の主人を一度に持つと-』(2013年2月)

*劇団昴『汚れた手』(2013年6月)

*Initial Film『あなたに贈るキス2』(2014年7月)

*劇団俳優座『桜の園』(2015年1月)

*劇団銅鑼『父との旅』(2015年3月)

*パラドックス定数『東京裁判』(2015年10月)

*劇団民藝『集金旅行』(2021年11月)

*演劇集団円『ピローマン』(2022年3月)

*劇団文化座『にんげんたち~労働運動社始末記』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます