先週の土曜日、猪苗代湖のしぶき氷の撮影の後、おおほりの本店に行ってきました。

今まで分店には何回か行っているのですが、本店は初めてです。

猪苗代の市街から車で10分です。

古い民家がそのままお店です。

頼んだのは天せいろ。

のど越しの良い蕎麦でした。

分店と変わりません、仕事は分店の方が丁寧かも。

今まで分店には何回か行っているのですが、本店は初めてです。

猪苗代の市街から車で10分です。

古い民家がそのままお店です。

頼んだのは天せいろ。

のど越しの良い蕎麦でした。

分店と変わりません、仕事は分店の方が丁寧かも。

本年も当ブログにご訪問頂きましてありがとうございます。

当ブログも開設以来1年半たちました。

当初は、家族や親戚等への情報発信が出来ればとの思いで始めました。

こんなに多くの皆様に、ご訪問頂けるとは思ってもいませんでした。

単身赴任中ですので、情報発信は週末に限定されまが、今後も

続けていきたいと思っています。

今後とも当ブログ(遊木民のアトリエ)をご訪問下さるようお願い

申し上げます。

来る年が、皆様にとって良い年でありますように。

今日は贈答用の「年越しそば」4kgをうちました。

歳ですね~~、腰が痛い・・・。

そば打ちの画像は今までにもアップしていたのですが。

切りの画像が無かったようです。

細く切るには?とのメールがありましたので、御紹介します。

参考になれば・・・。

麺帯を駒板の枕に沿って垂直に切り落とします。

切り落として、包丁を切り板に付けた状態で、包丁を左に(向かって右)15度ほど傾け、駒板を送ります。

駒板のずれた分が切り代になります。

そこを、駒板の枕に沿って切り下ろすと、この駒板(枕高17mm)ですと1.2mmの幅で切れます。

これを繰り返すと、幅のそろった蕎麦に・・・となるのですが・・・。

包丁はリズムです、一定のリズムで切ると幅もそろいます。

同じ幅で切るのが、美味しい蕎麦を打つコツです。

幅がそろっていないと、ゆで加減がバラバラになり、食感も味も落としてしまいます。

歳ですね~~、腰が痛い・・・。

そば打ちの画像は今までにもアップしていたのですが。

切りの画像が無かったようです。

細く切るには?とのメールがありましたので、御紹介します。

参考になれば・・・。

麺帯を駒板の枕に沿って垂直に切り落とします。

切り落として、包丁を切り板に付けた状態で、包丁を左に(向かって右)15度ほど傾け、駒板を送ります。

駒板のずれた分が切り代になります。

そこを、駒板の枕に沿って切り下ろすと、この駒板(枕高17mm)ですと1.2mmの幅で切れます。

これを繰り返すと、幅のそろった蕎麦に・・・となるのですが・・・。

包丁はリズムです、一定のリズムで切ると幅もそろいます。

同じ幅で切るのが、美味しい蕎麦を打つコツです。

幅がそろっていないと、ゆで加減がバラバラになり、食感も味も落としてしまいます。

強清水にある「千本蕎麦」です。

この日は寒い日でしたので、かけ蕎麦を注文しました。

単品で注文した天ぷらは、スルメ、ニシン、納豆です。

以前「みのもんた」の番組で、かけ蕎麦に「饅頭の天ぷら」を入れて食べて、会津ではこの様にして食べると言っていました。

多くの人から「会津では本当にあのようにして食べるの?」と聞かれました。

職場の人を始め多くに会津の人に訊きましたが、かけ蕎麦に沈めて食べると言った人は、一人もいませんでした。

「蕎麦を食べ終わってから、汁に浸けて食べることもある」と言う人が一人いました。後は食後のデザートに食べると言っていました。

テレビとしては意外性のある話題が欲しいのは分かるのですが・・・。

この日は寒い日でしたので、かけ蕎麦を注文しました。

単品で注文した天ぷらは、スルメ、ニシン、納豆です。

以前「みのもんた」の番組で、かけ蕎麦に「饅頭の天ぷら」を入れて食べて、会津ではこの様にして食べると言っていました。

多くの人から「会津では本当にあのようにして食べるの?」と聞かれました。

職場の人を始め多くに会津の人に訊きましたが、かけ蕎麦に沈めて食べると言った人は、一人もいませんでした。

「蕎麦を食べ終わってから、汁に浸けて食べることもある」と言う人が一人いました。後は食後のデザートに食べると言っていました。

テレビとしては意外性のある話題が欲しいのは分かるのですが・・・。

以前御紹介した、そば処「水車」で分けて頂いた

新そば粉です。

緑掛かっているのが分かるでしょうか?

美味しい予感がします。

お湯を注ぐと、そばの香りが経ってきました。

楽しい瞬間です。

緑掛かって、つやつやした「そば玉」です。

手のひらで丸く延していきます。

ひぴの拡大を防ぐため、周囲を切り取ります。

切り取った麺帯を丸めて中央に埋め込みます。

円から四角に変形するための角だしです。

麺棒に巻き中央を軽く押して転がします。

90度向きを変えたところで、左に角が出ています。

4つの角が出ました。

全体の厚さを均一にします(肉分け)

麺棒に麺帯の半分を巻き取り、残り半分を延します。

延ばし終わった麺帯を3本目の麺棒で巻き取りながら

1.2mmの厚さに延していきます。

均一に延せたなら、たっぷり打ち粉をし畳みます。

畳おわって、切り坂に載せたところです。

一定のリズムで、1.2mmの幅に切っていきます。

どんなに上手く打った「そば」でも茹で方を間違うと蕎麦になりません。

たっぷりのお湯で、35秒間素早く茹で、冷水にとり、水洗いしてから氷り水

で締めます。

しゃきっとしていて、喉ごしの良い、香り高い新蕎麦です。

今年初めての新蕎麦を打ってみました。

美味しそうでしょう?

香りも、味も、喉ごしも最高です。1年間この時を待っていました。

以前御紹介した蕎麦処「水車」で新蕎麦粉を分けてもらいました。

少し緑がかかったとてもきれいなそば粉で、水回しでも蕎麦の香りが立って きました。

画像でも、蕎麦が若干緑かかっているのが分かるでしょうか?

少し未熟な粒が入っている証拠で、香り味とも申し分ありません。

コンバインで刈り取ると、オペレーターが目詰まりを嫌って完全に茎が乾い てから刈るため、刈遅れ気味になります。

「水車」ではご主人が自ら刈り取るので、最高の条件で刈り取っています。

新蕎麦のそば打ちは、次回アップします。

美味しそうでしょう?

香りも、味も、喉ごしも最高です。1年間この時を待っていました。

以前御紹介した蕎麦処「水車」で新蕎麦粉を分けてもらいました。

少し緑がかかったとてもきれいなそば粉で、水回しでも蕎麦の香りが立って きました。

画像でも、蕎麦が若干緑かかっているのが分かるでしょうか?

少し未熟な粒が入っている証拠で、香り味とも申し分ありません。

コンバインで刈り取ると、オペレーターが目詰まりを嫌って完全に茎が乾い てから刈るため、刈遅れ気味になります。

「水車」ではご主人が自ら刈り取るので、最高の条件で刈り取っています。

新蕎麦のそば打ちは、次回アップします。

そば粉に水を加えて捏ねることを木鉢と言います。

以前の記事で木鉢の方法を説明しましたが、加水量の解らない初めてのそば粉については後日としておきました。

メールで催促を受けてしまいました。

今回は加水量の解らない、初めてのそば粉の木鉢です。

まず、篩でそば粉をふるいます。

きれいなそば粉と思っても、以外とそば殻が入っています。

通常そば粉に対する加水率は50%が上限です。

つまり、1kgのそば粉に対して水分が500ml以下、できれば450ml前後が理想です。

それ以上水分が必要な粉は打ち粉にします。

水分がとんでいるそば粉は香りもとんでいるからです。

そば粉を握って、手を開いたとき塊に状態を保っていれば加水率50%以下です。

必要な水分量の半分、250mlの熱湯を注ぎます。

熱湯で出来た糊の粒を均一に揉みほぐします。

残りの水250mlのうち適量(200ml程度)を加えます。

水分が均一になるように水回しを行います。

粉の半分を捏ねて、堅さを確認します。

水分が足りないようでしたなら、この時点で残りの粉に水を加え調整します。

最後まで一握りの粉を残しておきます。

最後に水分を微調整するためです。

捏ね終えた物には水を加えろことが出来ないからです。

水分が足りない場合は、残りの粉を埋め込み、そこに最後の加水を行います。

そば打ちで木鉢がもっとも難しいです。

そば粉により(産地、品種、刈り取り時期、製粉方法、保存方法)適正水分量が異なるからです。

また、蕎麦を打つときの気象(温度、湿度)によっても微妙に変化します。

数をこなし経験を積むと、粉を握っただけで加水量の見当がつくようになります。

木鉢

延し

包丁

の以前の記事です。

磐梯山と強清水の蕎麦畑です。

ススキが秋の気配を感じさせます。

ソバの花のアップです。

実が膨らんできており、ソバの花もそろそろ終盤です。

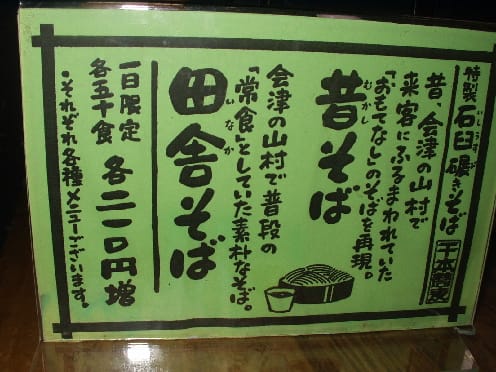

先日は強清水の「清水屋」を御紹介しましたが、今回は「千本蕎麦」です。

ここは会津独特の、色々な天ぷらがあります。

まんじゅう、納豆の天ぷらもあります。

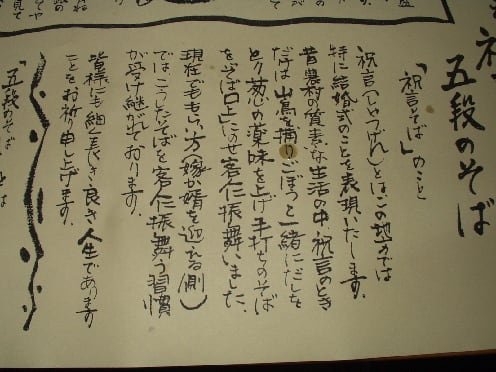

今回たのんだのは「田舎そば」、蕎麦のヌキミを石臼で挽いた全粒粉のいわゆる「挽きぐるみ」の蕎麦です。

色はかなり濃く、かなり太い蕎麦で、食感も「ごりごり」、「もちもち」です。

田舎そばが好きな方には嬉しい蕎麦でしょう。

注文した天ぷらは、「納豆」と「するめ」でした。

納豆は青じその葉に乗せて揚げてあり、とても香ばしく美味しい天ぷらです。

こちらはお土産様に包んでもらった、「まんじゅうの天ぷらです」。

会津ではおやつ代わりだそうです。

家人によると以外とあっさりしていて美味しいとのことです。

会津にお出での際はお試し下さい。