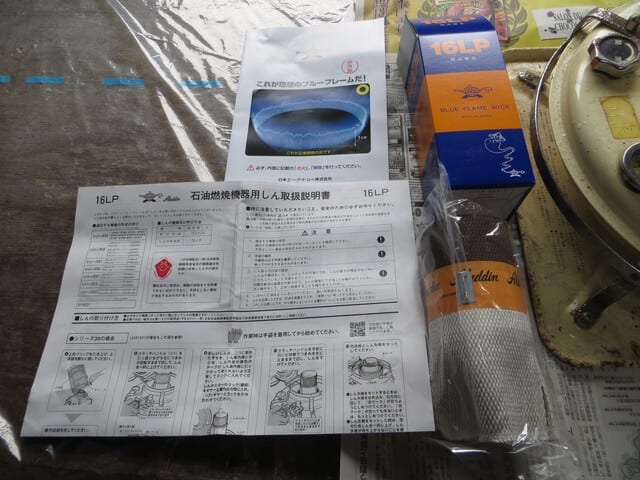

約40年間使っているアラジンストーブの芯の遊びが無くなり、

燃焼が不安定になってきましたので、芯を交換することにしました。

アマゾンで注文して2日後に到着。

ストーブをアトリエの作業台に運び、早速交換することに。

内炎板と芯外筒、ダイアルカバーを外します。

本体から芯とホルダーを抜き取ります。

芯ホルダーに新しい芯をセット。

芯を戻します。

内炎板と芯外筒を戻します。

つまみとクラッチハンドル、黄ハンドルを調整して芯の高さを合わせて

完了です。

燃焼テストです。

きれいなブルーフレームが出ています。

今回のアラジンストーブの芯交換には工具は一切使ってません。

交換時間は撮影しながらでしたので10分程度係りましたが、

交換だけでしたら5~6分あれば充分です。

それとアラジンストーブの芯は同じシリーズであれば初代のストーブから共通

(芯型式16LP)です。

少し前、国産のCORONA製のストーブの芯を交換しました。

ドライバーが2種類必要で約1時間かかりました。

新しいモデルが出ても基本的な部品が共通であることは

使用者にとってとてもありがたいことです。

モデルが新しくなると部品が変わったり、廃版となった旧モデルの

部品が手に入らなくなるのが一番困ります。

日本のメーカーには充分考えてもらいたいことです。

当家では圧力鍋はWMF(ドイツ製)を約40年以上使っています。

15年ほど前に新モデルが出ましたが、圧力鍋で最も重要な部品の

パッキンはモデルが変わっても同一の物が使えます。

以前、国産の圧力鍋が各社から発売されました、そのうち現在も

販売されているのはどれだけあるでしょうか、友人で国産のR社の

圧力鍋を購入した人がいましたが、5年で廃版になり数年で消耗品の

パッキンが手に入らなくなり圧力鍋では無くなったと言っていました。

価格が少々高くても人気のある商品は、基本性能、飽きないデザイン等は

あると思いますが、部品の永続性などのアフターサービスといった基本的な

設計・販売思想があるからだと思います。

世界中で愛用されている名器と呼ばれる製品が、名器と言われるゆえんはこの

辺にあるのかも知れません。

名器と呼ばれる物は購入時は高価でも長期間の使用に耐え、飽きが来ない

など長い目で見ればお得だと思うのですが。