寒さが厳しくなりそうなので、アラジンストーブの準備をしました。

先ずは清掃とメンテナンスです。

この型は39型、就職して最初に買ったのが38型でしたが、耐震装置が複雑で使い勝手が今一

「暮らしの手帖」で酷評されました。

それでもあこがれのアラジンを手に入れ、社会人になった実感がわいた思い出があります。

結婚して購入したのが今使っている39型です。

結婚当時は寒冷地で年代物の戸建住宅に住んでいましたので、2台のアラジンと炬燵が唯一

の暖房器具、冬の生活の生命線で子供達も良く覚えています。

現在使っているのは39型ですでに40年選手です。(38型はかなり以前後輩に譲渡)

一番活躍したのは2011年の大震災、3日間の停電で唯一の暖房器具、電気が無くても

使える暖房器具は災害時を考えると、一台は常備しておきたいものです。

そして今、電気代が高騰している中、補助の暖房器具として現役復帰しています。

実際エアコン(暖房と送風を切り替えながら)と併用することで電気代が節約でき、トータルの

暖房費が安くなります。

ストーブの心臓部分です。

アラジンの特筆すべきところは、初期型から燃焼機構・構造が変わっておらず、構造が簡単で

部品もほぼ共通なため、芯交換をはじめとするメンテナンスが非常に容易であることです。

芯外筒を外し、芯の燃焼部分と接触する上部のタールをこそげ落とします。

溶剤を敷み込ませた不織布でクリーニング。

芯クリーナーで芯の煤・タールを除去します。

こんな感じで煤等がとれます。

この後不織布で芯の形を整えます。

内縁板と燃焼筒の外縁板をクリーニング。

ブルーフレームを安定させる上で最も大切な部品です。

クラッチハンドルとハンドルで芯の高さを調整して点火。

きれいなブルーフレームです。

このブルーフレームを見ているだけでゆったりとした気持ちになります。

それと、シチュー、ポトフなどの煮込み料理に最適で、災害時の調理器具としても重宝しました。

対流型のストーブですので、間近では暖かさをそれほど感じません。

ミーニャンは反射式ストーブのコロナ方がお気に入りです。

今シーズンの終わりにはさび落としなど本格的なクリーニングが必要と認識しております。

消耗機器では無く、耐久機器として長く使っていきたいと思えるストーブです。

10年程度使っている石油ストーブ(コロナ製)RX-2231Yです。

近頃着火が不安定で、燃焼も不安定なところがあると言うことで、

芯を交換することにしました。

アトリエの作業台にビニールと新聞紙を敷き、工具を準備。

+ドライバー、-ドライバー、プライヤー、電動ドライバー等。

コロナのストーブは多種にわたっていますので、当家のストーブに適合する芯を

見つけることに苦労しました。一般的な通販のサイトでは適合芯の詳細は分かりません。

最終的にモノタロウで該当品を見つけることが出来ました。

この適合機種の情報がなかなか分からないのが現状です。

モノタロウのカタログで確認できたので発注し、2日後に届きました。

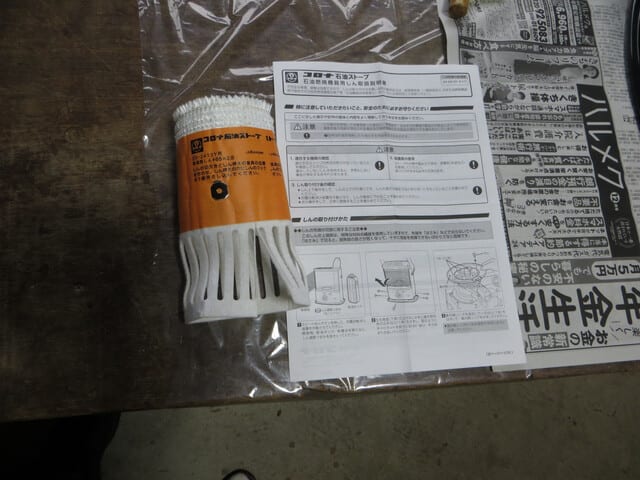

交換芯とマニュアル1ページ目

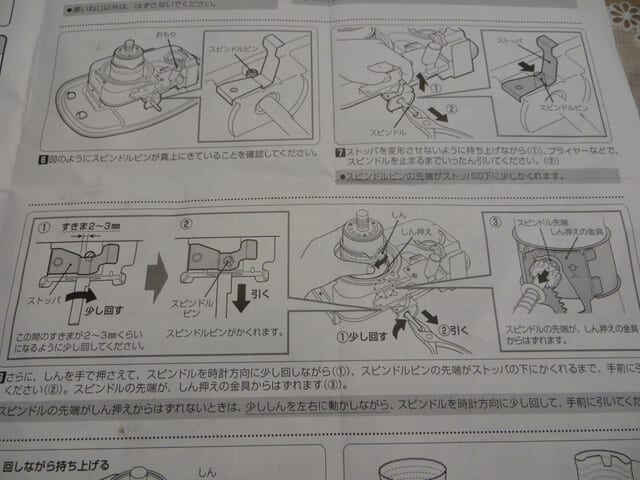

交換マニュアルの2ページ目。

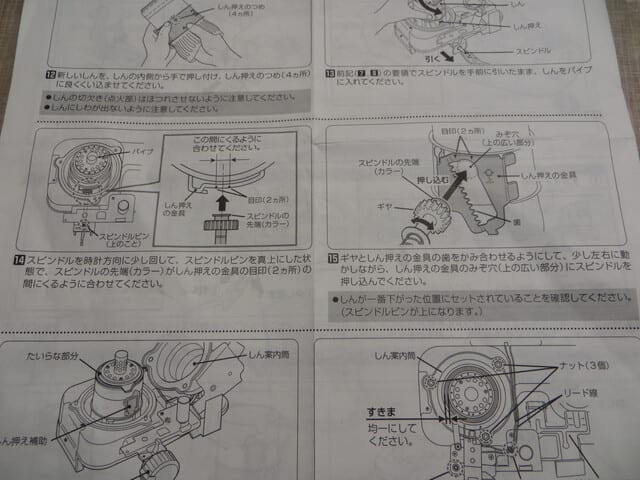

3・4ページ目。

実に20工程が記載されています。

このマニュアルを最初に見てすぐ理解できる人はどれだけいるでしょうか?

私は機械・メカには詳しい方と自認していましたが、なんだこれは!!と思いました。

しかしやらざるを得ませんので作業開始。

石油タンク、電池、燃焼筒を外します。

本体カバーを外したところで掃除。

10年分の埃がたまっていました。

丁寧に拭き掃除。

芯を交換できる状態までするのに、ビス3種で7本、ナット3本を外すことに

なりました。

このあとはマニュアルと睨めっこで作業を進めましたので、撮影の余裕無し!!

特に難解だったのが芯を上下させるスピンドルの外し方、マニュアルでは透視画像で

説明していますが、実際は上の隙間からのぞき込んでの作業になります。

そして最難関は、芯を保持する金具と上下させるスピンドルの接合。

これも上の隙間からのぞみこむようにして調整しなければなりません。

作業完了までに1時間かかりました。

ほとんどストーブを分解するまで解体しないと芯を交換できないとは考えてもいませんでした。

当家で40年以上使っているアラジンの芯交換は10分もあれば充分です。

反射式と対流式の違いはあるにせよ、こんなに複雑な作動機構が必要なのか?

と思ってしまいます。

うがった見方をすると、芯交換などせず、新品に買い換えろと言うことなのでしょうか。

このコロナのストーブ、10年前で7,000円程度でしたが現在は12,000円

ほどになっているようです。

自分でメンテナンスや修理して使える物は、手先と頭が動くうちは大切に使って

いきたいと思っています。

ミーニャンは今年で御年12歳。

午後の昼寝が日課になっています。

それも座椅子の上がお好みです。

これは家人の座椅子。

こちらは私の座椅子。

朝晩の冷え込みが強くなってきましたので、先週末から炬燵を出しました。

ミーニャンは炬燵の中にはけっして入りません。

野良時代に閉じ込められることがあったのか、閉所恐怖症のようです。

障子を開けて外が見える状態での座椅子が最高のお気に入りです。

背後に障壁があるので安心して居られるのかも知れません。