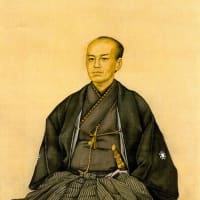

細川家家臣に「寺生家」がある。その先祖を遡ると対馬の宗氏に行き着く。

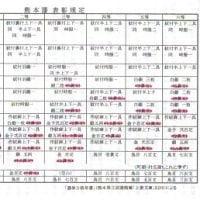

託麻本山城主 浄勝寺開祖 二男・寺生家初代

宗宗盛・・・・・・・・・・・・・久隆ー善慶ー2代・祐閑ー就右衛門・真武(二男)

初代・就右衛門の奥方は「りん」というが、この人物は細川三斎が最晩年に、お附きの女中「糸」に手を付けられてもうけた女子「お百様」の娘である。

寺生家には、託麻本山城主の血と共に細川家の血が流れていることになる。

その三斎の艶聞は「綿考輯録」に、もう一つの艶聞と共に紹介されている。

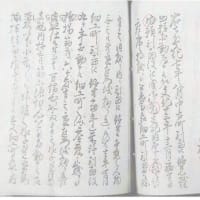

或記、三斎君八代江被成御座候節、御側江被召仕候糸と申御女中ニ御女子様御出生あり、御名を御百様と申候、

早速御聴に達し、志水金右衛門を召し、在中ニ遺候而穏便に養育いたし候様ニ被仰付候、依之八代郡永田村百姓

善兵衛と申者の妻よろしき乳房持候由吟味之上、善兵衛所江被為入候、御五歳之時御城江被為召、御目見被成

候、三斎君御逝去後、立法院殿八代御城より小川御茶屋江御移ニ付、お百様を右金右衛門御供ニ而立法院殿御方

江御出なされ、彼方江被成御座候、其後御さん様方江御移なされ候、御成長の上、浪人余宮娘之由ニ而、水野伊

左衛門と申者之妻ニ被下候、寺尾(生)嘉九次曾祖母之由申伝候

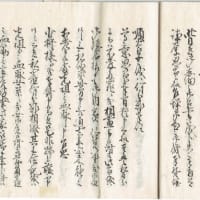

或記とは「浄勝寺善慶父子武功覚書」であると思われる。

寛永九年忠利の熊本への国替えに伴い三斎は八代に入った。当時三斎は七十歳であり以降十二年余を過ごす事に成る。

そんな中、三斎の御身周りの世話をしていた女中「糸」にお手がつき女の子が生まれた。

お百さまと名付けられた。「城中での養育はまずい」と考えた三斎は家臣・志水金右衛門に赤子の将来について相談・指示をした。

百姓善兵衛の妻が「よろしき乳房」をもっているとして養育を頼んだのである。

五歳になってお百さまは三斎にお目見えする。三斎の没後は三斎側室立法院のもとで育てられ、後には立孝夫人おさん様のもとに引き取られる。

おさん様は立法院の姪であり三斎の養女として立孝の夫人となった人である。

お百さまは余宮某の娘として水野伊左衛門なる人に嫁したという。この人が寺尾嘉九次の曾祖母だと申し伝えられている。 (参考:鈴木喬著 肥後宗氏一族の盛衰)

一方宗久隆は平知盛の末裔だという説がある。少々勉強をしなければならない。

参考「浄勝寺」

熊本市本荘町の苗床にある寺。真宗大谷派。山号は勝軍山。本尊は阿弥陀如来。本堂前の大ソテツにちなんで蘇鉄寺の俗称がある。「肥後国誌」は慶長19年善慶の開基とし,享和2年の「浄勝寺善慶父子武功覚書」には善慶を対馬の領主宗氏の子孫とする。宗氏は盛実の時に託麻本山城主となり,盛実より13代目が,山本郡正院岩野山道祖城主の久隆で,久隆の次男が善慶となる。天文年間出家した善慶は,従弟の隈本城主越前守と同道して上京し,本願寺の門徒となり,善慶の号と浄勝寺の寺号を許された。一方,城越前守は行西の号と徳栄寺の寺号を許され,玉名郡中富手永の広村に徳栄寺を建立した。善慶は先祖の領地であった本山城の跡に浄勝寺を建立。その後慶長5年加藤清正により再興されたとある。寺蔵の開基系図には,久隆は享禄4年冬に肥後国を退去して長門国に向かうとあり,同年の春善慶が道祖城で生まれ,26歳で出家。慶長5年小西行長勢との合戦で加藤清正に仕えて戦功をあげ,慶長19年浄勝寺の開基となり87歳で没したと見える。「肥後国誌」の補説では,2世祐閑の代の寛文5年,法義の争論によって,それまでの西本願寺末を離れ現宗派へ転じた。宝永年間の大火で堂宇を全焼したが,ほどなく再興される。明治10年の西南戦争では薩摩軍戦死者の埋葬地とされ,481名が葬られたが,戦後数年間で遺骨の大半は鹿児島の遺族のもとに引き取られた。昭和20年8月7日暁方の爆撃で被害を受けたが,伽藍の倒壊は免れた。昭和42年,白川の改修工事に伴い本山の泰平橋際の旧寺地から現在地へ移転し近代風に改築された。 (参考:角川日本地名辞典)