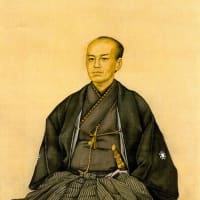

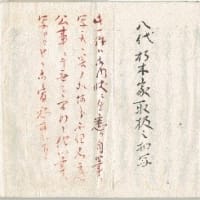

御法名并殉死の面々

秀林院殿華屋宗玉大姉 三十八歳当時、泰勝寺ニ御位牌有

隆心院功道忠居士 小笠原少齋五十四歳、常楽寺

霊寿院心谷無世居士 河北無世七十九歳、泰陽寺

桂林是頓禅定門 金津助次郎四十二歳、宗岳寺

私云、右碑面の通也、三人菩提寺ハ夫々易り候得とも、泰勝寺ニハ三人の位牌も有之、常ハ仏壇の後に格別にいたし置、御法事の時毎度御位牌の前

霊 寿 院

に 隆 心 院 如此ならひ候、御年忌には右三人の子孫焼香被仰付、前以拝領の品有之 御麻上下御帷子数差有

桂林是頓

摂津国大阪より六七里脇松原有之、宗禅寺と云禅寺に秀林院様御廟所有之、小笠原・河北・金津抔か墓所も有之よし、去ル元文年中加々美又太郎

参宮仕候節、右宗禅寺に参り吟味いたし候処、石塔ハ尼か崎出城石垣出来候節盗取候由、今此所と申事ニ候得とも事蹟も無之、不分明候よし、過

去帳ハ先年消失仕候由なり、其以前寺より御当家江秀林院様御廟所の由申出候得とも御取上無之となり

愛甲十右衛門景甫咄に、有徳院(徳川吉宗)様御代医師何某とかやに或夜の御咄に、多年の治世諸侯台命に服し奉る事、あるひハ慶長の戦ひなと

御物語の序に、松平の御家のかく御繁栄のことハ偏に細川忠興か妻の義死より起りしと被思召候、されハ其法名を秀林院と号せし由思ひ合すれは、

是も松平繁栄の表事ならむかと上意之段、白井仙益江右の御医師御物語有之候となり

上様初は建仁寺の雄長老に三十四五即 一ニ三十四五度 参学成候、忠興君大徳寺の参学よりハ心安き物なるへしと被仰候、其後加々山少右衛門か母切

支丹ニ進め候しか常々殊外物祝を被成、軍しけくいそかしき時分、武具衣装等に付てもあまり日を御ゑらひはかの行ぬ気毒さに、切支丹ハ物を打やぶり

にしてはか行へしと被思召、其時分迄ハ御法度にあらさる故彼宗門に御すゝめ被成候が、後には忠興君無用なりと被仰候へとも、最早御聞込ありて御

承引なかりしとなり、後年豊前小倉の切支丹寺にて絵像に御書せ被成けるに、切支丹ハ死をいさきよくする事をたつとぶにより、科得ん火煙の内に焼さ

れ給ふ半身を書たりけれハ、此様にむさとしたる像を書ものかとて、宗門を改め浄土宗になされ、極楽寺へ御位牌を被遣候、其時のゐるまんにこはんと

一ニこまん 云者ありけるか、そちも他宗になれ、是非変よと被仰けれハ、畏り奉り候、今度長崎江参り候て転候半と申上れハ、一段也、さあらハとて金

五十両御渡被成、伽羅なと買て参れと被仰付候ひしが、長崎より逐電して不帰、後には青山大膳亮利の内に居る事を被聞召、憎きやつなり、呼返して

打殺さんと被仰けるを、青山氏より御侘言にて御免被成候、秀吉公御治世の時、伽羅舎様被召出、御達可被旨被仰候へとも、秀吉ハ父の讎(アダ)なれ

ハたとひ殺さるゝとも出まし、強て出よとあらハ懐剣を以刺し讐を報むと被仰候間、忠興君御目見の事を御断被仰、相済候 一ニ諸大名の奥方に御能拝見被仰付候

節とあり

一書に、太閤近き寄給ハゝ懐剣を以刺通し親の教養に報し、吾も共に命を殞すへしと被仰候、忠興君驚かれ、婦人といへとも勇気也と感せられ、太

閤に理り有て、我妻女ハ明智か女也、公に近付見へしめん事如何也、彼レ常に男子の気有者なりと被仰、太閤恐怖し玉ひてや有けん、重て其事な

かりしと云々

本朝武林伝曰、曽秀吉在世中、於営中催猿楽、使諸将之室覧之、天下之閨門莫不応命、独忠興室不従之謂、太閤誅我父人也、俱不戴天之讐也、

親不忍見之、而弥病不登城、嗚呼惜哉、此人若為男子、諌父不義、而不使其悪名長伝千万世、予書此以親末世為武門之婦者乎

其外大名の御奥方ハ何れも御目見有之候由也、又常の御物語に、事有ん時は甲冑を着し馬に乗、敵に向んに左まて男子にも劣るましと被仰候と也、

或時奥の御台所へ何歟閙敷(サワガシキ)折節、下部壱人参りけるを忠興君御見付被成、すへて云付猥りなる故如此とて、彼下部を御手打ニ被成、其刀

の血を伽羅舎様の被召候御小袖にて御拭被成候へとも、少も御騒きなく其小袖を三日も四日も召て御着替不被成候故、忠興君結句御迷惑被成、御

詫言にて被召替しとなり、此時の事にや、忠興君、汝ハ蛇也 一ニ吾ハ鬼也と被仰候 と被仰けれハ、鬼の女房には蛇かなると御答被成候となり、侍女

等驚き騒き候ニ、女たりと云共武家に宮仕する者猥ぶ騒くへからす、と御示し被成候となり

一説に、忠興君御手討被成候者の首を上様常に御座候所の棚に御上置候を、いつ迄も御取除不被成、後は忠興君も御迷惑に思召候よし、幽齋君

御詫言にて御取除被成候と云々

又一説ニ、御前様と御一所におハします候折節、御居間の屋根つくろひの砌なりに如何いたし候哉、壱人不図すへりて御庭に落けるを、忠興君早速

其者の首を刎、御前様の御膝の上ニ投掛させ給ふに、少も御驚き不被成候、此御手討は御夫婦被成御座候を屋根葺者落て見たりしかハ、他へ語る

へきをいませ給ひけるゆえなりとかやと云々

又一説ニ、御一所にて御膳被召上候に、上様の御飯中に髪毛一筋有けるを御はさミ中椀に入蓋を被成候、是御台所人迷惑にならん事をいとはせ給

ふ故也、忠興君御覧被成、髪毛有之候故、扨は台所人を御かはひ被成候とねたく思召、走り出給ひ御台所人の首をきり、御前様御膝の上に御置被

成候を、何とも仰られす御膝をも直されす終日まし/\候ヘハ、忠興君麁忽の御ふるまひを悔ませ給ひしか共、彼首を御取退なされるへき儀なくして、

幽齋君ニ被仰候て御取除被成候と云々

或人云、忠興君或夜秀林院様の御殿に入らせられて

小夜更て入たき物は何やらん

と仰けれハ

灯火消て閨の月かけ

と御答被成候と云々