前回の「日記」で、沖縄県の翁長雄志知事の「姿勢を問う」と書きましたが、その後の事態と翁長氏の言動を見れば、「問う」という段階ではすでになくなってきていると痛感せざるをえません。

言い直します。翁長知事は辺野古で安倍政権の暴挙とたたかっている人たちを見殺しにするつもりなのか!

翁長氏の姿勢・責任を問わねばならないこの間の言動を、3つ挙げます。

①翁長知事はなぜ県警の暴挙を止めないのか

辺野古のキャンプシュワブゲート前では、政府の工事再開強行に反対する市民を沖縄県警が強制排除する事態が続いています。すでにけが人も出る事態になっています(写真右)。

なのになぜ翁長氏は指をくわえて傍観しているのか。なぜ県警の暴挙をやめさせないのか。県知事にはその権限があるのです。

警察法は、「都道府県知事の所轄の下に、都道府県公安委員会を置く」(第38条)とし、「都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する」(同上第3項)と明記しています。県警本部長の「懲戒又は罷免」についても、県公安委員会は国家公安委員会に対し、「必要な勧告をすることができる」(第50条第2項)のです。そしてその県公安委員は、「知事が任命」(第39条)するのです。

つまり県知事は県公安委員会を通じて、県警を管理し、県警本部長を辞めさせることもできるのです。翁長氏はなぜこの権限を行使しないのか。というより、いま辺野古で県警が行っている暴挙の最高責任は翁長知事自身にあるのです。

いやしくも市民の支持で当選した知事なら、市民(しかも自分の選挙の強力な支持者たち)の生命・安全を守るのは最低の義務・責任ではないでしょうか。

②翁長知事はなぜ政府の工事再開に厳しく抗議し、「承認取り消し・撤回」を含め「新基地建設反対」を強く表明しないのか

政府による15日の工事再開強行に対し、翁長氏はこう言いました。

「大変残念だ。もうちょっと意見交換をする中からこういったことは考えてもらいたい」(琉球新報16日付)

「残念だ」「考えてもらいたい」とはどういうことでしょうか。「言語道断、県民無視の工事再開は直ちに中止せよ」となぜ言えないのでしょうか。

翁長氏の弱腰、というより理解不能なほどの政府への迎合姿勢はこの日だけではありません。

12月26日の山口俊一沖縄担当相との会談で、辺野古のへの字も口にしなかったことは前回書きました。

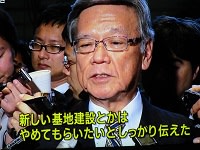

その後3度目の上京の今月14日、翁長氏は杉田和博官房副長官と会談した際、「『・・・辺野古新基地は造らせないと公約して当選した私の立場もご理解いただきたい』と伝えた」(琉球新報15日付)と報じられました。なんという卑屈な態度でしょう。

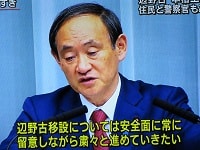

ところがさらに驚いたことに、翌15日の記者会見で菅義偉官房長官は、「米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対する意向を伝えたとの翁長氏の説明を否定した。『米軍基地問題について具体的な話はなかったと報告を受けている』と述べた。・・・『あくまで(翁長氏の)就任あいさつだ』と強調した」(琉球新報16日付)。

これに対し翁長氏は、「話はした。報道でニュアンスが違うところはあったが、話をしないわけがない」(琉球新報、同)と、報道のせいにして釈明しました。

この問題の真相は17日の沖縄タイムスでどうやら判明しました。

「翁長氏は官房長官の受け止めが異なることについて『反対だと強い意味では(伝えては)ない』とし、『振興策などのお礼も兼ねて、私が基地問題を訴えて当選した。ご理解よろしく』とあらためて説明。10分間の会談時間も挙げ『あの時間では公約を掲げて当選したという以上の時間はなかった』と時間の制約で強く訴えられなかったとした」

強いも弱いもありません。要するに翁長氏は杉田官房副長官に「辺野古新基地建設反対」と面と向かっては言わなかったのです。

「時間がなかった」というのはいまや翁長氏の常套句ですが、「辺野古新基地建設には断固反対」「工事再開は絶対許さない」と言うのにいったい何秒かかるというのでしょうか。

さらに翁長氏は16日、なんと4度上京し、山口担当相と再会談しましたが、ここでは異論の出る余地もなく、辺野古のへの字も口にしませんでした。そもそも「10分間の会談」で政府に「予算の感謝」を伝えるために上京する必要がどこにあるのでしょう。その費用はいうまでもなく県民の税金なのです。

基地問題に言及しなかった「理由」を聞いて、唖然としました。

「翁長雄志知事は・・・基地関連では言及しなかった。翁長氏は会談後、『所要額を確保していただいたことに心から感謝を申し上げた』と説明。・・・会談で名護市辺野古の海上作業再開に触れなかったことについては『(会談の)要件が決まっている場合は話さない。10分間の会談で、帰り際に言うことは失礼だ』と述べた」(沖縄タイムス17日付)

目を疑いました。「失礼だ」?!暴挙を働いている政府の担当相に抗議するのが「失礼」?!いたい何を考えているのでしょうか。辺野古でたたかっている人たちのことが少しでも頭にあれば、こんな言葉は出てこない(考えもしない)はずではないでしょうか。

③「検証チーム」発足でも工事中止を要求しないつもりなのか

翁長氏が公約した「検証チーム」が19日やっと発足するといわれています。

沖縄県議会与党の代表は15日上京し、日本政府や米大使館に新基地建設反対を申し入れました。その中で、「県議らは辺野古の海上作業再開について抗議し、翁長雄志知事が今後取り組む埋め立て承認の検証作業が終了するまでの作業中止」を求めました(琉球新報16日付)。当然の要求です。

ところが翁長氏は同日、「検証チームの作業が終了するまで作業を見合わせるよう求めるかについては『チームの立ち上げを踏まえてこれから議論し、判断したい』と述べるにとどめた」(琉球新報、同)。

いったい何を「判断」するというのでしょうか。何のための「検証」なのか。県議会与党が要求したように、少なくとも「検証中」は政府に工事中止を強く求めるのは当然です。翁長氏はなぜそう言えないのでしょうか。

翁長氏は政府に顔を向けて水面下で談合するのではなく、きっぱりと市民・県民の側に立って安倍政権の暴挙とたたかうべきです。

そして選挙で翁長氏を擁立・支援した人たち、会派も、1日も早く「翁長タブー」を捨て、翁長氏の理不尽な言動を批判し、姿勢を正させるべきではないでしょうか。