追肥に堆肥よみがえりを撒いたところの玉ねぎ。今はそれから3週間ほど経過して、球が太り始めた。

水彩画の「気韻生動」を考えてみる。中国の「気」というものは、分かりにくい曖昧なものであるが、魅力的な概念である。あるかないか分からないようなものだが、気という概念をあるものとすれば、色々分りやすいことが多い。気合いが入ると言えば、なんとなくその感じは誰にも分かる。

気という言葉を使わないで、気合いの入った状態は、なんと言えば良いのだろうか。力が入るとも違う、真剣になるとも違う。本気になるとか、気力を振り絞るとか、気を使えばなんとなく意味が伝わることが多い。身体中を気が巡るというように使うと、少しどうかなと思う。

丹田に気を集中させると言うことは、太極拳では良く出てくる。疑ってかかっている。意識を腸に集中させると考えた方が良い。腸に力を入れるつもりで動くというのが私の解釈である。腸は身体の中で重要な機関であるにもかかわらず、手抜かりになっている。

気の統一と言うようなことを、武道では言うのだろう。武道のような命のかかった場面では、気というものが浮かび上がる。分かったような分からない言葉である。科学的に考えれば、怪しげなのだが、感覚的には気というものをあるとすれば、その方が分りやすいと言うことが色々出てくる。

そしてその気は、絵画でも重要なものとされているのだ。気韻生動は水彩画では最も重要な概念では無いだろうか。気の生き生きと動いて絵画とは何なのだろうか。さらに分かりにくい話になる。なんとなく分かったつもりにならないで、絵を描く以上科学的に考える必要がある。

気韻とは何か。中国の絵画に於いては、4世紀頃にはすでに使われていた言葉だそうだ。中国の思想は古るくからあるからと言って素朴と言うことは無い。中国の思想哲学は、実に深いものがあり、日本の藝術や宗教はそこからまなんだものと言える。

「気は宇宙と人体とに遍満しているもの である。陰陽の気として,あるいは元気として世界構成の主たるものである。気韻 生動とはこのような気が人物画や動物画においても働いて,生けるがごとき写 実的表現が達成されていることをいう。」と説明にはある。

しかし、私が考える気韻生動を先に書いてしまえば、私の生命のエネルギーのようなものが、画面の上で輝いたものである。絵があるとき突然、力強く立ち上がる。多分それが、気が画面に乗り移ったと感じるのではないだろうか。この感覚は絵を描いているものでなければ分からないだろう。

絵を見ているものはその結果だけ見るから、気韻生動の絵画といっても、それを評価基準にはしにくい。所が絵を描いているものには、絵画があるときに、生命のあるものに変るという感覚がある。気配のようなものが絵に立ち現れる。

例えば精巧な剥製の動物であっても命は感じない。命というものはエネルギーを発していて、それを生き物である自分は感じ取っているのだ。この感覚は野生動物は人間よりもずっと強い。動物は眼で判断する以上に、この生き物の発する気配のようなものに反応している。

「画の精神的本質を指摘するは気韻生動の一項に過ぎず、しかもその気韻生動すら、後代の画家が主張するような、主観的感興を画面に横溢せしむる、というが ごとき意味ではなく、むしろ、画中の物がいきいきとまるで生きているように見えるという生気ある客観描写、を主として意味していたらしい。」

中国では気韻生動というのはまるで生きているように描くという写実から始まったというのだ。確かに生きているかのごとく、紙の上に移すと言うことは始まりであろう。生きているように対象を写している内に、むしろ画面の中のものが生きているではなく、画面が生きているという概念に変ったのだ。

「生き生き、生命感、生命の活力、迫力、リズム、連想、写 実、迫真、余韻、情趣、気品、品格、精神性」こうしたの絵画の大切にするものの根本にあるものが、気韻だと考えて良いのだろう。気という抽象的な概念が絵には重要になる。気の抜けた絵画は死んでいる。気のこもった絵画は生きている。

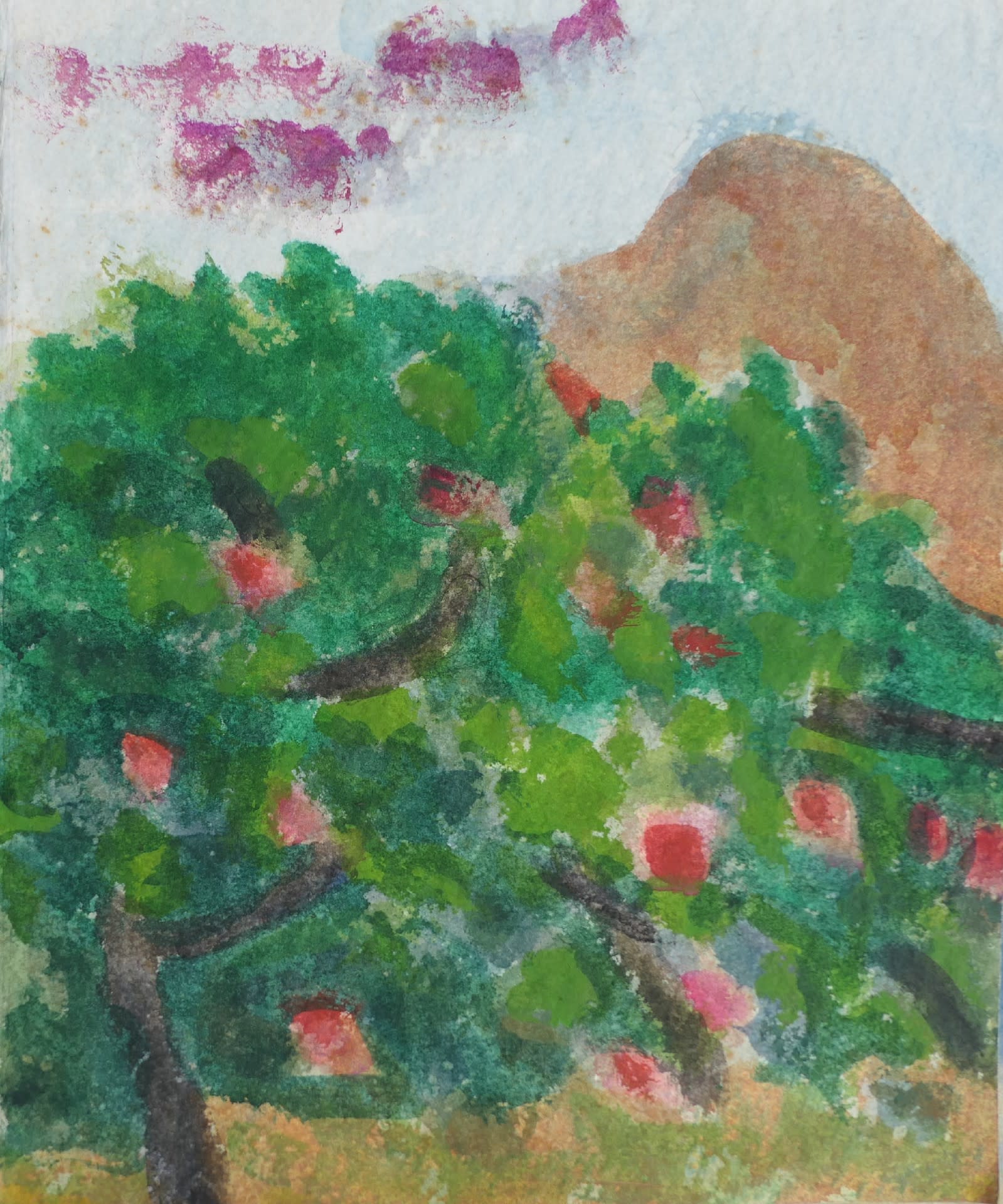

絵画は生命のあるものの出している気配のようなものを、画面の上に再現しようとしている。例えば山を描いていても、山には生き物が持つような命の感覚が存在する。山の神というような気配が山にはある。この気配を気韻としてを描くことが東洋の風景画なのだ。

絵を描いていると、あるとき突然に何やら生きてくる。ただの紙だったものが、一つの命あるもののように感じられ始める。そうなるとその生命に従うことが絵を進めることになる。この生きた感じと、ただのものである紙という画面と何かが違うのだが、それは絵でしか説明が付かないものだろう。

絵になるとは、自然の持つ気韻を画面がとらえたと言うことだろう。分かりにくい概念である。西欧の科学的な精神では考えにくい物だろう。しかし、東洋画はこの分かりにくい命の捉え方を、重要な藝術の要素にした。石を描くことによって、宇宙全体をとらえられると考えたのだ。

ものの存在をとらえるという事ができれば、すべてのものが把握できるという考え方である。西欧では人間を解剖し、デッサンすることがルネッサンスであった。東洋では石の中に宇宙を見ることで、世界の存在とは何かを考えようとした。

それを平面の紙の上で、とらえようとしたのが東洋の絵画なのだ。それはある意味、人間の哲学の問題である。絵画を描くことで、世界観を形成しようと言うことである。世界に存在する命の気韻を、画面の上にとらえ直すことが出来ると考えたのだ。

目の前の世界に気韻を感じている以上、画面の上に再現できると考えることが、絵画。それは、感じているのだから描けるということ。しかし感じていると言うことは見えているとは違い、簡単には描くことが出来ない。感じているものが画面に立ち現れるはずだと、絵画を続けると言うことになるのだろう。

こうした気韻生動の湿す世界は、絵画の上で表わし示す以外にない。しかも示し得たからと言って、感じていない人には、訳の分からないものになる。見えていないものは無いとする人には、非科学的な話になる。しかしそれが藝術の体験なのかも知れない。

「見えぬ けれども あるんだよ、 見えぬ ものでも あるんだよ。 見えていないけど、あるんだよ。」金子みすゞさんは昼間の星をそう読んだ。その時見える人には星が見えてくる。それが人間の想像力であり、哲学的完成なのだと思う。