熊野古道中辺路(なかへち)と高野山への歩き旅を終え、4日夜

帰宅しました。

延べ11日の旅の模様を、これから順次紹介しますが、今月前半

は幾つかの予定があり、連続的に報告できないかもしれません。

今日は、初日の模様です。

===========================

第1日 2008年10月25日(土)

=熊野速玉大社と新宮市内を巡る=

東京駅7時33分発ひかり403号に乗り、名古屋から特急南紀

3号に乗り換え、13時25分に新宮駅に着いた。

駅に近いビジネスホテルにザックを置き、熊野三山(速玉・那智・

本宮の各大社)のひとつ、熊野速玉大社と、新宮市内の社寺を少

しだけ巡ることにした。

熊野速玉大社は、駅の西北西にあり、すぐ北を和歌山県と三重

県との県境になる熊野川が流れている。

駅から北東へ線路沿いの道を進み、石段を上がって市民の憩い

の場で、「丹鶴城公園」と呼ばれる新宮城跡に上がる。

新宮城は、別名丹鶴城と呼ばれ、関ヶ原合戦の後、和歌山城主

淺野幸長の家臣、淺野忠吉が慶長6年(1601)に築城を開始した

とのこと。

城はないが石垣が残り、台地上なので和歌山市内や熊野灘、熊

野川の向こうに紀伊山地の山並みなどの展望がよい。

城跡を下り、西に真っ直ぐ進むと、熊野速玉大社である。

大きな朱の鳥居をくぐり、塗りかえて鮮やかな社殿に参拝して、

明日からの熊野古道中辺路歩きの安全などを祈る。

背後の森は豊富なナギに覆われ、境内にも、ご神木で平重盛の

お手植えとして知られ、幹回り6m、高さ20mで、わが国最大とい

うナギの巨木がある。

社殿の前には、熊野御幸と記された石碑があり、後白河上皇三

十三度、後鳥羽上皇二十九度など、熊野詣でをされた皇室の名と

その度数が記されていた。

境内にはほかに、樹高21m㍍、目通り幹回り1.65mの、モク

レン科の常緑高木、オガタマノキや、近くで育った文豪で詩人、

佐藤春夫の句碑などがある。

神社背後から続くナギの純林の南側に沿う狭い通りを、南に向

かう。城下町の面影を残す家並みは別当屋敷町と呼び、旧建設省

の手作り郷土賞に入賞している。

その一軒の家の柵にはうツタカエデが、よい彩りを見せていた。

通りに沿って幾つかの寺が続いている。その一つ、本広寺は、

延宝6年(1678)新宮城主三代の水野重上(しげたか)以後、水野

家歴代の菩提寺となっているという。

千穂小に近い宗応寺は、山門の2階が鐘楼になっているが、由

緒などは記されてなかった。

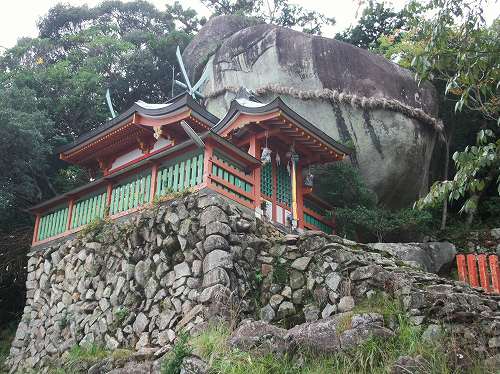

少し先に、朱の欄干(らんかん)の太鼓橋があり、急な石段が上

に向かって続いている。

熊野速玉神社の摂社、熊倉神社で、熊野三山の主神降臨の霊

地、熊野信仰の根本ともいうべきところとか。

毎年2月6日の夜、白装束に身を固めた祈願者が、神火を松明

(たいまつ)に受けて538段の急石段を下る火祭りで知られるのが、

この社なのである。

鳥居をくぐってその階段を上がってみた。自然石を積んだ石段が

カーブしながら上がっている。

特に下半分が急で、このようなところ、をよくかけ下りられるもの

だと、熊野の男意気に感心した。

上がった断崖の斜面に神社が祭られ、その上に巨大な岩がのし

かかっている。

ここからも、最初に訪ねた新宮城跡や熊野灘、熊野川河口付近

の市街地などの展望がよい。

千穂小の横から東へ、国道42号を横断し、国の天然記念物であ

る「浮島の森」を訪ねる。

市役所にも近い市の中心街、周辺は住宅や商店に囲まれた一角

に、東西約96m、南北約55m、面積約5000㎡という水辺に囲ま

れた緑の島のようなところ。

縄文時代は海が侵入して島だったが、その後、海が退き、沼沢地

の植物の遺体が多数集まって形成された浮島だという。

周遊路が設けられ、有料で入って一周できるようになっている。

島内には、スギ、ヤマモモ、イヌウメモドキ、オンツツジなどがびっし

り繁茂していた。

駅のそばに戻ったころには、日暮れが近づき薄暗くなった。踏切

を越えて近くの徐福公園に行く。

徐福は、2200百年ほど前、秦の始皇帝の命で、不老不死の霊

薬を求めて船出して、たどりついたところがこの熊野の地だったと

伝えられているという。

公園内には、初代紀州徳川藩主・徳川瀬宣が建立したという徐

福の墓(下)や、新しい石像、不老の池と呼ぶコイの泳ぐ池などが

あった。

半日足らずの新宮散策を終え、17時過ぎ、近くのビジネスホテル

に入る。

(天気 晴、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 新宮、歩行地 和歌山県

新宮市)

帰宅しました。

延べ11日の旅の模様を、これから順次紹介しますが、今月前半

は幾つかの予定があり、連続的に報告できないかもしれません。

今日は、初日の模様です。

===========================

第1日 2008年10月25日(土)

=熊野速玉大社と新宮市内を巡る=

東京駅7時33分発ひかり403号に乗り、名古屋から特急南紀

3号に乗り換え、13時25分に新宮駅に着いた。

駅に近いビジネスホテルにザックを置き、熊野三山(速玉・那智・

本宮の各大社)のひとつ、熊野速玉大社と、新宮市内の社寺を少

しだけ巡ることにした。

熊野速玉大社は、駅の西北西にあり、すぐ北を和歌山県と三重

県との県境になる熊野川が流れている。

駅から北東へ線路沿いの道を進み、石段を上がって市民の憩い

の場で、「丹鶴城公園」と呼ばれる新宮城跡に上がる。

新宮城は、別名丹鶴城と呼ばれ、関ヶ原合戦の後、和歌山城主

淺野幸長の家臣、淺野忠吉が慶長6年(1601)に築城を開始した

とのこと。

城はないが石垣が残り、台地上なので和歌山市内や熊野灘、熊

野川の向こうに紀伊山地の山並みなどの展望がよい。

城跡を下り、西に真っ直ぐ進むと、熊野速玉大社である。

大きな朱の鳥居をくぐり、塗りかえて鮮やかな社殿に参拝して、

明日からの熊野古道中辺路歩きの安全などを祈る。

背後の森は豊富なナギに覆われ、境内にも、ご神木で平重盛の

お手植えとして知られ、幹回り6m、高さ20mで、わが国最大とい

うナギの巨木がある。

社殿の前には、熊野御幸と記された石碑があり、後白河上皇三

十三度、後鳥羽上皇二十九度など、熊野詣でをされた皇室の名と

その度数が記されていた。

境内にはほかに、樹高21m㍍、目通り幹回り1.65mの、モク

レン科の常緑高木、オガタマノキや、近くで育った文豪で詩人、

佐藤春夫の句碑などがある。

神社背後から続くナギの純林の南側に沿う狭い通りを、南に向

かう。城下町の面影を残す家並みは別当屋敷町と呼び、旧建設省

の手作り郷土賞に入賞している。

その一軒の家の柵にはうツタカエデが、よい彩りを見せていた。

通りに沿って幾つかの寺が続いている。その一つ、本広寺は、

延宝6年(1678)新宮城主三代の水野重上(しげたか)以後、水野

家歴代の菩提寺となっているという。

千穂小に近い宗応寺は、山門の2階が鐘楼になっているが、由

緒などは記されてなかった。

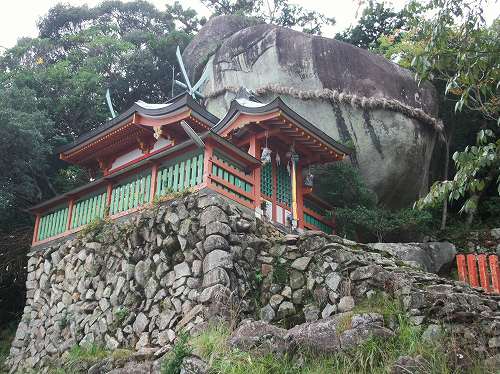

少し先に、朱の欄干(らんかん)の太鼓橋があり、急な石段が上

に向かって続いている。

熊野速玉神社の摂社、熊倉神社で、熊野三山の主神降臨の霊

地、熊野信仰の根本ともいうべきところとか。

毎年2月6日の夜、白装束に身を固めた祈願者が、神火を松明

(たいまつ)に受けて538段の急石段を下る火祭りで知られるのが、

この社なのである。

鳥居をくぐってその階段を上がってみた。自然石を積んだ石段が

カーブしながら上がっている。

特に下半分が急で、このようなところ、をよくかけ下りられるもの

だと、熊野の男意気に感心した。

上がった断崖の斜面に神社が祭られ、その上に巨大な岩がのし

かかっている。

ここからも、最初に訪ねた新宮城跡や熊野灘、熊野川河口付近

の市街地などの展望がよい。

千穂小の横から東へ、国道42号を横断し、国の天然記念物であ

る「浮島の森」を訪ねる。

市役所にも近い市の中心街、周辺は住宅や商店に囲まれた一角

に、東西約96m、南北約55m、面積約5000㎡という水辺に囲ま

れた緑の島のようなところ。

縄文時代は海が侵入して島だったが、その後、海が退き、沼沢地

の植物の遺体が多数集まって形成された浮島だという。

周遊路が設けられ、有料で入って一周できるようになっている。

島内には、スギ、ヤマモモ、イヌウメモドキ、オンツツジなどがびっし

り繁茂していた。

駅のそばに戻ったころには、日暮れが近づき薄暗くなった。踏切

を越えて近くの徐福公園に行く。

徐福は、2200百年ほど前、秦の始皇帝の命で、不老不死の霊

薬を求めて船出して、たどりついたところがこの熊野の地だったと

伝えられているという。

公園内には、初代紀州徳川藩主・徳川瀬宣が建立したという徐

福の墓(下)や、新しい石像、不老の池と呼ぶコイの泳ぐ池などが

あった。

半日足らずの新宮散策を終え、17時過ぎ、近くのビジネスホテル

に入る。

(天気 晴、距離 6㎞、地図(1/2.5万) 新宮、歩行地 和歌山県

新宮市)