奈良・山の辺の道歩きに行った翌週、宮崎県への歩き旅に出かけた。

なぜ出かけたかというと、2005~6年の英国・コッツウオルドウェイと、2009

年にドイツ・アルテナ周辺のウオーキングに出かけた時の、ANAのマイレージポイント

が5月で切れるという通知があり、これを利用してどこかに歩きに行こうと考え、全国

47都道府県の中で私が行ったことの無い、宮崎県を思いついたのである。

========================================

2013年4月23日(火)

== 日南市飫肥の町歩き ==

羽田空港8時55分発のANA603便に乗り、宮崎空港に10時35分に着いた。

バスで25分余りのJR宮崎駅まで行き、今夜宿泊する駅前のビジネスホテルに不要荷

物を預け、駅構内で昼食をする。

宮崎駅12時15分発の日南線快速、1両の「日南マリーン号」に乗り、13時26分

に県の南部、日南市の飫肥(おび)駅に下車した。ひとりだけの、若い女性駅長がにこや

かに迎えてくれた。

飫肥に来たのは、事前にパンフレットを入手に行った東京・新宿駅南口に近い宮崎県の

アンテナショップで、どこがお勧めか訪ねたら、飫肥へといわれたからである。

飫肥は戦国時代、飫肥城の覇権をめぐり、伊東家と島津家の間で80余年にわたり激し

い覇権争いが続き、天正16(1588)年に豊臣秀吉の命により義祐の子・祐兵(すけ

たけ)が、伊東家の居城として入城した。以後、明治初期までの280年間、伊東家は

14代にわたって飫肥藩を治めたという。

また、飫肥は「九州の小京都」と呼ばれ、飫肥城下の町並みが九州で最初の、国の伝統

的建物群保存地区に選定されている。

アンテナショップでもらった資料の中に、『飫肥城下町「食べ歩き」MAP』の見本が

あったので、駅前にあった観光案内所で、そのマップを求める。

町歩きの地図は、歴史資料館など7つの見どころの入館料と、36の加盟店中の5店で

食べ物や飲み物、小物がもらえる引換券付きで900円という割安なもの。観光予定時間

はおよそ3時間である。

ちなみに、このマップは、事業スタートから4年を前にして、2日前の4月21日(日)

に購入者が10万人を超えたと、今朝の宮崎日日新聞で報じていた。

観光案内所には貸し自転車もあるが、東西1㎞、南北はそれ以下というこぢんまりした

町並みなので、歩いて回ることにした。

観光案内所を出て、駅前の国道222号を西へ。酒谷川の稲荷下橋際には「是より飫肥

城下町」の標石が立ち、行く手に町の中心部が望まれる。

ゆったりとした流れを見ながら橋を渡る。

信号のある交差点際の郵便局前に、大正9(1920)年に来た時のことを記した、民

俗学者・柳田国男の日記の文学碑があった。

国道沿いは電線が地中化されていて、その両側に落ち着いた白壁とかわら屋根の建物が

続いている。

次の交差点を南に入り、県指定史跡の「勝目氏(かつめし)庭園」に行く。

飫肥城下の武家屋敷庭園を代表する枯山水の庭で、江戸時代中期以降のものと考えられ

るようだ。庭のツツジやクチナシが花を見せる。

「本町通り」と呼ぶ国道に戻り、少し先にあった入館料の対象のひとつ、国登録文化財

の「旧高橋源治郎家」に入る。

飫肥の実業家で貴族院議員にもなった高橋源治郎が建築し、主屋(おもや)、隠居部屋、

氏神、2棟の蔵、納屋、炊事場などがあり、主屋は明治中期の建築で、大正4(1915)

年に修理したと伝えられているという。

建物に上がって内部や庭を観覧する。ここで引換券を1枚使い、「あゆみちゃんかりん

とう」とお茶をいただいた。

このあたりから北側にかけてが国の伝統的建物群保存地区のエリアで、趣ある建物が並

んでいる。

次の角を北に入ったところが、小村寿太郎(こむらじゅたろう)の生誕地。小村寿太郎

は桂太郎内閣で2度の外務大臣をつとめ、明治38(1905)年には日本側全権として

ポーツマス条約(日露講和条約)を調印したことで知られる。

この生誕地は小公園になっていて、大きな記念碑の題字は日本海海戦の指揮官、東郷平

八郎の揮毫(きごう)というが、汚れていて読みにくい。

隣に続く高い塀に囲まれた広い敷地は、入館料対象の「旧山本猪平家」。

山本猪平は飫肥の豪商で、明治40(1907)年頃に建築した商家の本宅。敷地面積

1,100㎡の中に、主屋、離れ屋、台所、浴室、便所などが、ほぼ建築当初のまま残され

ているという。

本宅の各部屋には、きらびやかな五月人形や鯉のぼり、豪華な衣装などが飾られていて、

当時の豪商の暮らしぶりがしのばれる。

ここでは、「寿太郎巻」と呼ぶ和菓子とお茶をいただいた。

北側の通り沿いの細い流れにはかつてコイが泳いでいたようだが、現在は水もない。石

垣の続く家並みを北に進み、大手門交差点に向かって緩やかに上がる。

交差点際の両側に「おび天茶屋」と呼ぶ食事どころがあった。店内では名物のおび天な

ど食べられ、樹齢1,000年のクスノキで造った火鉢が置かれているという。

店の右手背後は国際交流センター小村記念館。小村寿太郎の遺徳を顕彰して、没後80

年の平成5(1993)年に開館したとか。

記念館では、小村の生い立ちや業績を資料とビデオで紹介していたが、館内は撮影禁止

だった。国際交流センターには、同時通訳施設を完備した大小二つの会議室があるという。

記念館のそばには、藩主伊東家の分家として明治初期に建てられた旧伊東祐正家住宅も

残されていて、市で復元準備中という。

構内には、NHK連続テレビ小説「わかば」の日南ロケ記念植樹のサザンカがあり、見

慣れぬ赤紫の花やハナショウブも咲いていた。

相対する通りの西側は、「豫章館」と呼ぶ建造物と広い庭園がある。

豫章館は、明治2(1869)年、飫肥藩主伊東祐帰が城内から移り住んだ屋敷で、大

手門前に位置する飫肥城下ではもっとも格式の高い武家屋敷だという。

約6,500㎡の屋敷には、主屋、台所、便所、納屋、蔵、御数寄屋などの建物があり、

南面に広大な枯山水の庭園が広がる。

開け放たれた主屋の各部屋には、五月人形やたこがたくさん飾られていた。

両側の2つの建物を拝観後、正面の大手門をくぐって飫肥城内に入る。

大手門は、昭和53(1978)年に飫肥城復元事業の一環で歴史資料館とともに復元

建設されとのこと。

城内左手に回った高台にも、大手門の翌年に復元された「松尾の丸」と呼ぶ建物がある。

江戸時代初期の書院造りの御殿として建設され、御座の間、御寝所、涼櫓、茶室など

20以上の部屋がある。それら各室を回って拝観した。

帰りの時間が少し気になってきたので、奥の旧本丸跡には回らず、御殿造りの飫肥城歴

史資料館へ。

館内には、天正15(1587)年に19代祐平が秀吉から飫肥城を賜ってから、明治

4(1871)年の廃藩まで伊東家14代の歴史を示す、甲冑や刀剣、武具、古文書、衣

服などが展示されていた。ここも、撮影禁止になっていた。

城内はこれくらいにして大手門を出る。東に延びる武家屋敷通りの中ほどに、小村寿太

郎生家が生誕地の場所から移築されていた。

室内には入れないが、庭からのぞいてみたら、五月人形が飾られていた。このあたりも、

石垣を組んだ武家屋敷が続いている。

その先を北に入って次の三差路を東進すると、藩校 振徳堂(しんとくどう)がある。

天保3(1831)年、第13代城主伊東祐相(すけとも)により開校され、教授には

安井滄州(そうしゆう)、息軒(そつけん)親子等を招き、教育に努めたところのよう。

万延元(1860)年に、剣術修行途中の土佐藩士・武市半平太(たけいちはんぺいた)、

岡田以蔵(おかだいぞう)らが武芸所で飫肥藩士たちと試合を行っているという。

幕末には、小村寿太郎も門下生だったとか。郷土の名木になっているクスノキの大木の

下に、小村寿太郎の胸像がある。

ポチポチと雨も落ちてきたので、帰路につくことにする。東側の八幡通りを、信号のあ

る県道437号との交差点まで進む。少し西進して、魚と豆腐で造る伝統料理という「お

び天本舗」の建物↓を眺め、手前の細い通りを南に向かう。

まだ時間はありそうなので、次の後町通りも西進して大手門通りまで戻る。

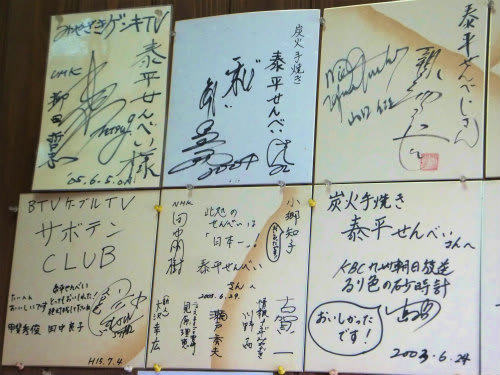

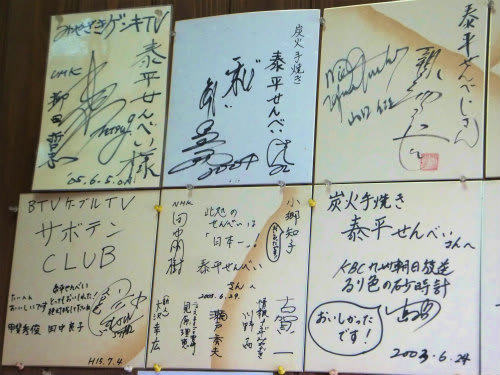

先ほど見た旧山本猪平家前を通過して本町通に入り、さらに西進して小さい店舗の泰平

せんべいに入り、お茶とせんべいをいただく。

店内には、レポートに訪れたテレビ局関係者などのサインが掲示されていた。

たいしたことはないが、雨は止みそうにない。本町通りを反転して東に向かい、16時

20分に飫肥駅に戻った。

16時32分発宮崎行きは、2両のワンマンカー。町の中では何組もの観光客に会った

が、駅から乗ったのは私だけ。ほかにこの駅からの乗客は、通学の女子高校生1人だけだ

った。

(天気 曇後雨、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 飫肥、歩行地 日南市、歩数

9,700)

旅行・観光 ブログランキングへ

旅行・観光 ブログランキングへ

にほんブログ村

なぜ出かけたかというと、2005~6年の英国・コッツウオルドウェイと、2009

年にドイツ・アルテナ周辺のウオーキングに出かけた時の、ANAのマイレージポイント

が5月で切れるという通知があり、これを利用してどこかに歩きに行こうと考え、全国

47都道府県の中で私が行ったことの無い、宮崎県を思いついたのである。

========================================

2013年4月23日(火)

== 日南市飫肥の町歩き ==

羽田空港8時55分発のANA603便に乗り、宮崎空港に10時35分に着いた。

バスで25分余りのJR宮崎駅まで行き、今夜宿泊する駅前のビジネスホテルに不要荷

物を預け、駅構内で昼食をする。

宮崎駅12時15分発の日南線快速、1両の「日南マリーン号」に乗り、13時26分

に県の南部、日南市の飫肥(おび)駅に下車した。ひとりだけの、若い女性駅長がにこや

かに迎えてくれた。

飫肥に来たのは、事前にパンフレットを入手に行った東京・新宿駅南口に近い宮崎県の

アンテナショップで、どこがお勧めか訪ねたら、飫肥へといわれたからである。

飫肥は戦国時代、飫肥城の覇権をめぐり、伊東家と島津家の間で80余年にわたり激し

い覇権争いが続き、天正16(1588)年に豊臣秀吉の命により義祐の子・祐兵(すけ

たけ)が、伊東家の居城として入城した。以後、明治初期までの280年間、伊東家は

14代にわたって飫肥藩を治めたという。

また、飫肥は「九州の小京都」と呼ばれ、飫肥城下の町並みが九州で最初の、国の伝統

的建物群保存地区に選定されている。

アンテナショップでもらった資料の中に、『飫肥城下町「食べ歩き」MAP』の見本が

あったので、駅前にあった観光案内所で、そのマップを求める。

町歩きの地図は、歴史資料館など7つの見どころの入館料と、36の加盟店中の5店で

食べ物や飲み物、小物がもらえる引換券付きで900円という割安なもの。観光予定時間

はおよそ3時間である。

ちなみに、このマップは、事業スタートから4年を前にして、2日前の4月21日(日)

に購入者が10万人を超えたと、今朝の宮崎日日新聞で報じていた。

観光案内所には貸し自転車もあるが、東西1㎞、南北はそれ以下というこぢんまりした

町並みなので、歩いて回ることにした。

観光案内所を出て、駅前の国道222号を西へ。酒谷川の稲荷下橋際には「是より飫肥

城下町」の標石が立ち、行く手に町の中心部が望まれる。

ゆったりとした流れを見ながら橋を渡る。

信号のある交差点際の郵便局前に、大正9(1920)年に来た時のことを記した、民

俗学者・柳田国男の日記の文学碑があった。

国道沿いは電線が地中化されていて、その両側に落ち着いた白壁とかわら屋根の建物が

続いている。

次の交差点を南に入り、県指定史跡の「勝目氏(かつめし)庭園」に行く。

飫肥城下の武家屋敷庭園を代表する枯山水の庭で、江戸時代中期以降のものと考えられ

るようだ。庭のツツジやクチナシが花を見せる。

「本町通り」と呼ぶ国道に戻り、少し先にあった入館料の対象のひとつ、国登録文化財

の「旧高橋源治郎家」に入る。

飫肥の実業家で貴族院議員にもなった高橋源治郎が建築し、主屋(おもや)、隠居部屋、

氏神、2棟の蔵、納屋、炊事場などがあり、主屋は明治中期の建築で、大正4(1915)

年に修理したと伝えられているという。

建物に上がって内部や庭を観覧する。ここで引換券を1枚使い、「あゆみちゃんかりん

とう」とお茶をいただいた。

このあたりから北側にかけてが国の伝統的建物群保存地区のエリアで、趣ある建物が並

んでいる。

次の角を北に入ったところが、小村寿太郎(こむらじゅたろう)の生誕地。小村寿太郎

は桂太郎内閣で2度の外務大臣をつとめ、明治38(1905)年には日本側全権として

ポーツマス条約(日露講和条約)を調印したことで知られる。

この生誕地は小公園になっていて、大きな記念碑の題字は日本海海戦の指揮官、東郷平

八郎の揮毫(きごう)というが、汚れていて読みにくい。

隣に続く高い塀に囲まれた広い敷地は、入館料対象の「旧山本猪平家」。

山本猪平は飫肥の豪商で、明治40(1907)年頃に建築した商家の本宅。敷地面積

1,100㎡の中に、主屋、離れ屋、台所、浴室、便所などが、ほぼ建築当初のまま残され

ているという。

本宅の各部屋には、きらびやかな五月人形や鯉のぼり、豪華な衣装などが飾られていて、

当時の豪商の暮らしぶりがしのばれる。

ここでは、「寿太郎巻」と呼ぶ和菓子とお茶をいただいた。

北側の通り沿いの細い流れにはかつてコイが泳いでいたようだが、現在は水もない。石

垣の続く家並みを北に進み、大手門交差点に向かって緩やかに上がる。

交差点際の両側に「おび天茶屋」と呼ぶ食事どころがあった。店内では名物のおび天な

ど食べられ、樹齢1,000年のクスノキで造った火鉢が置かれているという。

店の右手背後は国際交流センター小村記念館。小村寿太郎の遺徳を顕彰して、没後80

年の平成5(1993)年に開館したとか。

記念館では、小村の生い立ちや業績を資料とビデオで紹介していたが、館内は撮影禁止

だった。国際交流センターには、同時通訳施設を完備した大小二つの会議室があるという。

記念館のそばには、藩主伊東家の分家として明治初期に建てられた旧伊東祐正家住宅も

残されていて、市で復元準備中という。

構内には、NHK連続テレビ小説「わかば」の日南ロケ記念植樹のサザンカがあり、見

慣れぬ赤紫の花やハナショウブも咲いていた。

相対する通りの西側は、「豫章館」と呼ぶ建造物と広い庭園がある。

豫章館は、明治2(1869)年、飫肥藩主伊東祐帰が城内から移り住んだ屋敷で、大

手門前に位置する飫肥城下ではもっとも格式の高い武家屋敷だという。

約6,500㎡の屋敷には、主屋、台所、便所、納屋、蔵、御数寄屋などの建物があり、

南面に広大な枯山水の庭園が広がる。

開け放たれた主屋の各部屋には、五月人形やたこがたくさん飾られていた。

両側の2つの建物を拝観後、正面の大手門をくぐって飫肥城内に入る。

大手門は、昭和53(1978)年に飫肥城復元事業の一環で歴史資料館とともに復元

建設されとのこと。

城内左手に回った高台にも、大手門の翌年に復元された「松尾の丸」と呼ぶ建物がある。

江戸時代初期の書院造りの御殿として建設され、御座の間、御寝所、涼櫓、茶室など

20以上の部屋がある。それら各室を回って拝観した。

帰りの時間が少し気になってきたので、奥の旧本丸跡には回らず、御殿造りの飫肥城歴

史資料館へ。

館内には、天正15(1587)年に19代祐平が秀吉から飫肥城を賜ってから、明治

4(1871)年の廃藩まで伊東家14代の歴史を示す、甲冑や刀剣、武具、古文書、衣

服などが展示されていた。ここも、撮影禁止になっていた。

城内はこれくらいにして大手門を出る。東に延びる武家屋敷通りの中ほどに、小村寿太

郎生家が生誕地の場所から移築されていた。

室内には入れないが、庭からのぞいてみたら、五月人形が飾られていた。このあたりも、

石垣を組んだ武家屋敷が続いている。

その先を北に入って次の三差路を東進すると、藩校 振徳堂(しんとくどう)がある。

天保3(1831)年、第13代城主伊東祐相(すけとも)により開校され、教授には

安井滄州(そうしゆう)、息軒(そつけん)親子等を招き、教育に努めたところのよう。

万延元(1860)年に、剣術修行途中の土佐藩士・武市半平太(たけいちはんぺいた)、

岡田以蔵(おかだいぞう)らが武芸所で飫肥藩士たちと試合を行っているという。

幕末には、小村寿太郎も門下生だったとか。郷土の名木になっているクスノキの大木の

下に、小村寿太郎の胸像がある。

ポチポチと雨も落ちてきたので、帰路につくことにする。東側の八幡通りを、信号のあ

る県道437号との交差点まで進む。少し西進して、魚と豆腐で造る伝統料理という「お

び天本舗」の建物↓を眺め、手前の細い通りを南に向かう。

まだ時間はありそうなので、次の後町通りも西進して大手門通りまで戻る。

先ほど見た旧山本猪平家前を通過して本町通に入り、さらに西進して小さい店舗の泰平

せんべいに入り、お茶とせんべいをいただく。

店内には、レポートに訪れたテレビ局関係者などのサインが掲示されていた。

たいしたことはないが、雨は止みそうにない。本町通りを反転して東に向かい、16時

20分に飫肥駅に戻った。

16時32分発宮崎行きは、2両のワンマンカー。町の中では何組もの観光客に会った

が、駅から乗ったのは私だけ。ほかにこの駅からの乗客は、通学の女子高校生1人だけだ

った。

(天気 曇後雨、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 飫肥、歩行地 日南市、歩数

9,700)

にほんブログ村