2012年7月15日(日)午後

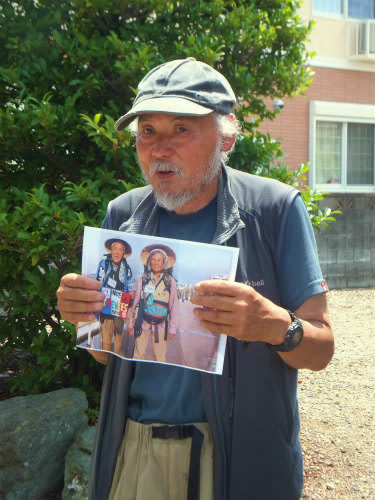

カタツムリ歩行のゴール後のミーティングを終え、12時45分頃散会となりました。

最寄り駅はJR武蔵野線吉川駅なので、中曽根一丁目の香取御嶽稲荷神社から、中川左

岸に近い住宅街の道を吉川駅に向かうことにしました。振り返り見る香取御嶽神社。

まだ残っている、参加者の姿も見られます。

中曽根一丁目から北側の高久一丁目に入り、広い墓地の向こうに大きな本堂や背の高い

イチョウ、鐘楼などの見える、密厳院(みつごんいん)へ。

密厳院は、開創以来800年以上の歴史があり、室町時代には僧侶の学問所である檀林

所(だんりんしょ)として、末寺4か所、門徒寺12か寺を支配した寺だったようです。

徳川家康から新田開発に協力を命ぜられ、成功の後、徳川家光から寺領10石の朱印を

賜ったとか。本尊は、恵心僧都(えしんそうず)(942~1017)作と伝えられる

地蔵菩薩を祭り、古くから安産、子育ての地蔵様として日本地蔵100か所に数えられ、

近隣の人の信仰を集めていたとのこと。

境内中央にある大イチョウは雌株で、目通り幹周5.3m、樹高約30m、樹齢800

年と推定され、県の天然記念物に指定されています。

境内には、所願成就、健勝祈願のお砂ふみ百九十か所霊場があり、四国、西国、坂東、

秩父の各札所と、京都東寺、高野山奥の院のお砂が埋め込まれていて、お参りしながら

一周できるようになっていました。

本堂は、コンクリート造り2階建ての堂々たる造りです。

広い密厳院の墓地の北側には観龍院があり、東側から入り参拝しました。

境内は狭いながら、整えられた庭造りでした。

北側の通りを少し東進してから北に向かうと、住宅の塀にキイチゴが実を付けていま

した。もう食べられそうです。

高富一丁目の清浄寺には、はやり東側から入ります。

本堂のそばに2つの石碑があり、こちらは「南無仏板碑」、正安3年(1301)の

造立で、高さ2.2mあり、吉川市で最も大きな板碑。県指定文化財です。

もう一つは「西念法師之塔」で、やはり県指定文化財。由来などは記されていません。

本堂前の植え込みには、何種類かの夏の花が色を競っています。

手水鉢の建物横には、以前の本堂に上がっていたらしい、大きな鬼瓦が。

清浄寺の門前には清浄寺史跡公園があり、小さい園内に「おむくの池」という円形に

囲まれたところがありましたが、その由来などは記されていません。

さらに北へ、駅の方に向かうと、住宅地の間の細い一角に「親鸞聖人旧蹟 楠の井戸」

の看板がありますが、柵に囲まれたその中に入ることは出来ませんでした。

近くには緑陰の公園がありますが、この暑さでは遊びに来ている人の姿は見えません。

13時30分に、JR武蔵野線の吉川駅前に着きました。

駅前広場には、吉川市のシンボル、金色の大ナマズが飾られています。

川の河川交通で栄えた吉川は川魚料理が根付き、江戸時代初期には、河岸付近に川魚料理

の料亭が軒を連ね、集まった人々の舌を楽しませてきたようです。

川魚料理は、「吉川に来て、なまず、うなぎを食わずなかれ」といわれ、新撰組の近藤勇、

元総理の福田赳夫、中曽根康弘氏なども来て食しているとか。

写真を撮り、さて駅に入ろうとしたら、そばのマクドナルドで休んでいたIさんから声を

かけられたので、私も入って冷たいアイスティーでのどを潤し、しばらく6人の皆さんと歓

談し、体も涼しくなってから、JR武蔵野線の府中本町行き電車で帰途につきました。

埼玉県 ブログランキングへ

埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村

カタツムリ歩行のゴール後のミーティングを終え、12時45分頃散会となりました。

最寄り駅はJR武蔵野線吉川駅なので、中曽根一丁目の香取御嶽稲荷神社から、中川左

岸に近い住宅街の道を吉川駅に向かうことにしました。振り返り見る香取御嶽神社。

まだ残っている、参加者の姿も見られます。

中曽根一丁目から北側の高久一丁目に入り、広い墓地の向こうに大きな本堂や背の高い

イチョウ、鐘楼などの見える、密厳院(みつごんいん)へ。

密厳院は、開創以来800年以上の歴史があり、室町時代には僧侶の学問所である檀林

所(だんりんしょ)として、末寺4か所、門徒寺12か寺を支配した寺だったようです。

徳川家康から新田開発に協力を命ぜられ、成功の後、徳川家光から寺領10石の朱印を

賜ったとか。本尊は、恵心僧都(えしんそうず)(942~1017)作と伝えられる

地蔵菩薩を祭り、古くから安産、子育ての地蔵様として日本地蔵100か所に数えられ、

近隣の人の信仰を集めていたとのこと。

境内中央にある大イチョウは雌株で、目通り幹周5.3m、樹高約30m、樹齢800

年と推定され、県の天然記念物に指定されています。

境内には、所願成就、健勝祈願のお砂ふみ百九十か所霊場があり、四国、西国、坂東、

秩父の各札所と、京都東寺、高野山奥の院のお砂が埋め込まれていて、お参りしながら

一周できるようになっていました。

本堂は、コンクリート造り2階建ての堂々たる造りです。

広い密厳院の墓地の北側には観龍院があり、東側から入り参拝しました。

境内は狭いながら、整えられた庭造りでした。

北側の通りを少し東進してから北に向かうと、住宅の塀にキイチゴが実を付けていま

した。もう食べられそうです。

高富一丁目の清浄寺には、はやり東側から入ります。

本堂のそばに2つの石碑があり、こちらは「南無仏板碑」、正安3年(1301)の

造立で、高さ2.2mあり、吉川市で最も大きな板碑。県指定文化財です。

もう一つは「西念法師之塔」で、やはり県指定文化財。由来などは記されていません。

本堂前の植え込みには、何種類かの夏の花が色を競っています。

手水鉢の建物横には、以前の本堂に上がっていたらしい、大きな鬼瓦が。

清浄寺の門前には清浄寺史跡公園があり、小さい園内に「おむくの池」という円形に

囲まれたところがありましたが、その由来などは記されていません。

さらに北へ、駅の方に向かうと、住宅地の間の細い一角に「親鸞聖人旧蹟 楠の井戸」

の看板がありますが、柵に囲まれたその中に入ることは出来ませんでした。

近くには緑陰の公園がありますが、この暑さでは遊びに来ている人の姿は見えません。

13時30分に、JR武蔵野線の吉川駅前に着きました。

駅前広場には、吉川市のシンボル、金色の大ナマズが飾られています。

川の河川交通で栄えた吉川は川魚料理が根付き、江戸時代初期には、河岸付近に川魚料理

の料亭が軒を連ね、集まった人々の舌を楽しませてきたようです。

川魚料理は、「吉川に来て、なまず、うなぎを食わずなかれ」といわれ、新撰組の近藤勇、

元総理の福田赳夫、中曽根康弘氏なども来て食しているとか。

写真を撮り、さて駅に入ろうとしたら、そばのマクドナルドで休んでいたIさんから声を

かけられたので、私も入って冷たいアイスティーでのどを潤し、しばらく6人の皆さんと歓

談し、体も涼しくなってから、JR武蔵野線の府中本町行き電車で帰途につきました。

にほんブログ村