2011年10月2日(日)

板橋区立美術展で、「実況中継EDO」という企画展が開かれているという新聞記事を

読んでいたので、観覧に行くことにした。

東武東上線下赤塚駅に下車して、赤塚中央通りを北西に向かう。

1.5㎞ほど進んで松月院通りという広い通りを横断する。通りの北側が、その松月院。

「板橋十景」の一つとの標石があったので、立ち寄ることにした。

松月院は、延徳4年(1492)千葉自胤(よりだね)が菩提寺と定めて中興開基となり、

天正19年(1591)には、徳川家康が40石を寄進し、歴代将軍の朱印状が寺宝として

秘蔵されているという。

山門を入った右手に、「松月院のヒイラギ」と呼ぶ、ヒイラギの古木が立っている。

高さ10m、目通り2.7mあり、樹齢約100年と推定され、板橋区天然記念物に

選定されていた。

さらに中門を入った正面に大きな本堂があり、その前のサルスベリは、まだたくさん

花を見せていた。

右手には、四国名産の赤虎石が奉納されている。重量は23トンあるという。

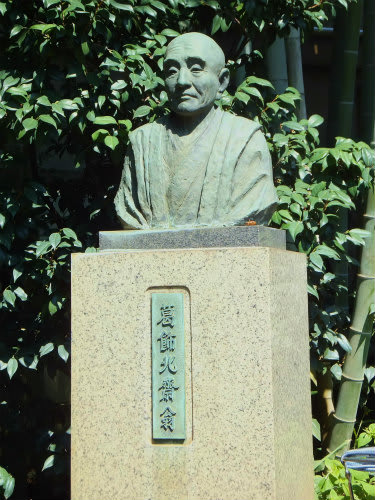

広い境内の西側の一角には、大砲を形取った「高島秋帆先生紀功碑」が立つている。

高島秋帆(たかしましゅうはん)は、寛政10年(1798)に長崎に生まれ、出島

のオランダ人から西洋の砲術を学び、天保12年(1841)5月、この松月院に本陣

を置き、門弟100名と現在の高島平、徳丸原にて様式砲術訓練を公開した。のちの日

本陸軍創設者の一人だという。

この紀功碑は、安政4年(1857)に鋳造された鋼製24斤加農砲(かのんほう)

を碑心にしたもので、高さ6mとのこと。

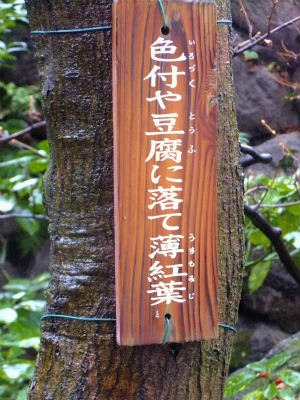

次の小さい交差点の先、斜面林の下に、「赤塚不動の滝」と呼ぶ滝が落下していた。

いまの流れは細いが、かつて板橋区内のがけ下には、いたるところで水が湧き、この

滝もその一つ。江戸中頃から富士山や大山などに詣でる際の「みそぎ場」として使われ

ていたという。平成14年(2002)、東京都名水57選に選定されている。

交差点まで戻って左手に入ると、「東京大仏」で知られる赤塚山乗蓮寺があった。

石段の横に閻魔堂があり、大きな閻魔様が鎮座している。

石段を上がり山門を入ると、正面にコンクリート造りの大本堂がどっしりと立つ。

東京大仏は、右手に鎮座している。

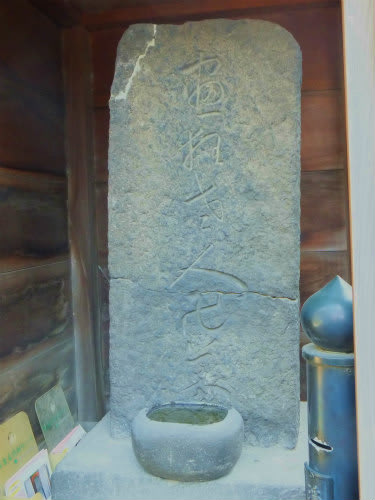

そばに、天保飢饉供養塔↓や、たくさんの石仏が並んでいた。

天保飢饉供養塔は、天保4年(1833)から7年にかけての飢饉による、板橋宿内の

死者を寺内に埋葬しその菩提を弔らうために、当時のご住職が建立したもの。台座には、

423人の戒名が刻まれている。

乗蓮寺の南側にある、板橋区立赤塚植物園にも立ち寄る。武蔵野の面影を残す赤塚の丘

陵地を活用して、1981年に開園したとのこと。広さ約1haに約600種の樹木や草花、

山野草が植えられているという。

園内のキンモクセイが、よい香りを漂わせていた。

周遊路を上がって行くと芝生地があり、ベンチで昼食をする人も見える。

北西端にある万葉・薬用園に咲くフジバカマ。

さて、だいぶ寄り道をして時間が経過した。そろそろ美術館に向かわなければと、そ

ばの都立赤塚公園へ南西端から入った。

高台なので風当たりが強かったのか、先日の台風15号の強風にやられたと思われる

大木が倒れていた。

台地上にある赤塚公園は、室町時代の康正2年(1456)に千葉自胤が入城したと

伝えらる赤塚城跡。園内には、空堀や土塁の跡が残っている。

公園内の広葉樹林の間を東に下って、今日の目的地である板橋区立美術館に着く。

ここへ来ることにしたのは、9月28日のこの朝日新聞東京本社版夕刊記事である。

目的の企画展「実況中継EDO」のリーフレット

展示されていた、伊能忠敬の「日本沿海與地図」(小図)、狩野探幽の「草花写生絵

図」、円山応挙の「群獣図屏風」、池大雅の「三岳紀行」、歌川広重の「武相名所手鑑」、

河鍋暁斉の「日光地取絵巻」など、江戸時代の精密な地図や写生、スケッチなどを興味

深く鑑賞した。

この企画展は10月10日(月・祝)まで開催中。観覧料は、一般600円で65歳

以上は半額である。

美術館の北側にある板橋区立溜池公園の池には、釣り人がたくさん竿を垂らしていた。

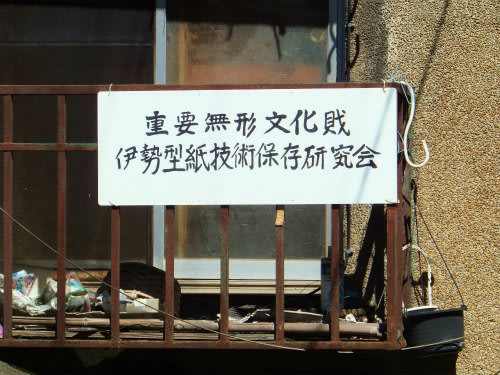

そばの、板橋区立郷土資料館にも入館して(入館無料)、旧石器時代から現代にいたる

板橋区の移り変わりの様子を観覧した。

資料館の庭には、区内から移設した古民家や納屋、古井戸、農具などが公開されて

いる。

この古民家は、徳丸4丁目の田中家寄贈のもので、江戸時代後期のものと推定されて

いる。

横の納屋は、蓮根2丁目の中村家寄贈のもの、左手の漬物樽は、たくあん漬け用の大樽。

板橋区や練馬区は江戸時代から練馬大根の生産地として有名だった。この樽は、板橋区大

門の漬物商が使用していたもので、「とうご」と呼び、大根4千本以上が入るとのこと。

郷土資料館を出て南東に向かい、東武東上線の隣駅である成増(なります)駅構内を抜

けて、営団成増駅から帰路についた。

【追記】当日、下車した下赤塚駅で配布されていた「マンスリーとーぶ」10月号を帰宅

後開いて見たら、連載の「新・駅前そぞろ歩記」で、私が歩いたエリアを紹介した「史跡

と美術館と秋日和の武蔵野」という記事が掲載されていた。

この、東武鉄道お客様センター発行のPR誌は、10月上旬から東武鉄道の各駅にて

入手できる。

にほんブログ村

板橋区立美術展で、「実況中継EDO」という企画展が開かれているという新聞記事を

読んでいたので、観覧に行くことにした。

東武東上線下赤塚駅に下車して、赤塚中央通りを北西に向かう。

1.5㎞ほど進んで松月院通りという広い通りを横断する。通りの北側が、その松月院。

「板橋十景」の一つとの標石があったので、立ち寄ることにした。

松月院は、延徳4年(1492)千葉自胤(よりだね)が菩提寺と定めて中興開基となり、

天正19年(1591)には、徳川家康が40石を寄進し、歴代将軍の朱印状が寺宝として

秘蔵されているという。

山門を入った右手に、「松月院のヒイラギ」と呼ぶ、ヒイラギの古木が立っている。

高さ10m、目通り2.7mあり、樹齢約100年と推定され、板橋区天然記念物に

選定されていた。

さらに中門を入った正面に大きな本堂があり、その前のサルスベリは、まだたくさん

花を見せていた。

右手には、四国名産の赤虎石が奉納されている。重量は23トンあるという。

広い境内の西側の一角には、大砲を形取った「高島秋帆先生紀功碑」が立つている。

高島秋帆(たかしましゅうはん)は、寛政10年(1798)に長崎に生まれ、出島

のオランダ人から西洋の砲術を学び、天保12年(1841)5月、この松月院に本陣

を置き、門弟100名と現在の高島平、徳丸原にて様式砲術訓練を公開した。のちの日

本陸軍創設者の一人だという。

この紀功碑は、安政4年(1857)に鋳造された鋼製24斤加農砲(かのんほう)

を碑心にしたもので、高さ6mとのこと。

次の小さい交差点の先、斜面林の下に、「赤塚不動の滝」と呼ぶ滝が落下していた。

いまの流れは細いが、かつて板橋区内のがけ下には、いたるところで水が湧き、この

滝もその一つ。江戸中頃から富士山や大山などに詣でる際の「みそぎ場」として使われ

ていたという。平成14年(2002)、東京都名水57選に選定されている。

交差点まで戻って左手に入ると、「東京大仏」で知られる赤塚山乗蓮寺があった。

石段の横に閻魔堂があり、大きな閻魔様が鎮座している。

石段を上がり山門を入ると、正面にコンクリート造りの大本堂がどっしりと立つ。

東京大仏は、右手に鎮座している。

そばに、天保飢饉供養塔↓や、たくさんの石仏が並んでいた。

天保飢饉供養塔は、天保4年(1833)から7年にかけての飢饉による、板橋宿内の

死者を寺内に埋葬しその菩提を弔らうために、当時のご住職が建立したもの。台座には、

423人の戒名が刻まれている。

乗蓮寺の南側にある、板橋区立赤塚植物園にも立ち寄る。武蔵野の面影を残す赤塚の丘

陵地を活用して、1981年に開園したとのこと。広さ約1haに約600種の樹木や草花、

山野草が植えられているという。

園内のキンモクセイが、よい香りを漂わせていた。

周遊路を上がって行くと芝生地があり、ベンチで昼食をする人も見える。

北西端にある万葉・薬用園に咲くフジバカマ。

さて、だいぶ寄り道をして時間が経過した。そろそろ美術館に向かわなければと、そ

ばの都立赤塚公園へ南西端から入った。

高台なので風当たりが強かったのか、先日の台風15号の強風にやられたと思われる

大木が倒れていた。

台地上にある赤塚公園は、室町時代の康正2年(1456)に千葉自胤が入城したと

伝えらる赤塚城跡。園内には、空堀や土塁の跡が残っている。

公園内の広葉樹林の間を東に下って、今日の目的地である板橋区立美術館に着く。

ここへ来ることにしたのは、9月28日のこの朝日新聞東京本社版夕刊記事である。

目的の企画展「実況中継EDO」のリーフレット

展示されていた、伊能忠敬の「日本沿海與地図」(小図)、狩野探幽の「草花写生絵

図」、円山応挙の「群獣図屏風」、池大雅の「三岳紀行」、歌川広重の「武相名所手鑑」、

河鍋暁斉の「日光地取絵巻」など、江戸時代の精密な地図や写生、スケッチなどを興味

深く鑑賞した。

この企画展は10月10日(月・祝)まで開催中。観覧料は、一般600円で65歳

以上は半額である。

美術館の北側にある板橋区立溜池公園の池には、釣り人がたくさん竿を垂らしていた。

そばの、板橋区立郷土資料館にも入館して(入館無料)、旧石器時代から現代にいたる

板橋区の移り変わりの様子を観覧した。

資料館の庭には、区内から移設した古民家や納屋、古井戸、農具などが公開されて

いる。

この古民家は、徳丸4丁目の田中家寄贈のもので、江戸時代後期のものと推定されて

いる。

横の納屋は、蓮根2丁目の中村家寄贈のもの、左手の漬物樽は、たくあん漬け用の大樽。

板橋区や練馬区は江戸時代から練馬大根の生産地として有名だった。この樽は、板橋区大

門の漬物商が使用していたもので、「とうご」と呼び、大根4千本以上が入るとのこと。

郷土資料館を出て南東に向かい、東武東上線の隣駅である成増(なります)駅構内を抜

けて、営団成増駅から帰路についた。

【追記】当日、下車した下赤塚駅で配布されていた「マンスリーとーぶ」10月号を帰宅

後開いて見たら、連載の「新・駅前そぞろ歩記」で、私が歩いたエリアを紹介した「史跡

と美術館と秋日和の武蔵野」という記事が掲載されていた。

この、東武鉄道お客様センター発行のPR誌は、10月上旬から東武鉄道の各駅にて

入手できる。

にほんブログ村

。

。