2015年12月13日(日)

カントリーウオークグループの、今年最後の第229回例会に参加した。前月に続いて

雨になったが、本降りにはならない。集合は、東京メトロ半蔵門線、東西線、都営新宿線

の九段下駅。今回も組み分けはせず、10時ちょうどに3a出口付近からスタートした。

都道302号・靖国通りを緩やかに上がり、大鳥居をくぐって靖国神社境内へ。参道の

両側に並ぶイチョウはちょうど見ごろ。

拝殿に参拝後、気象庁が東京の桜の開花を発表するソメイヨシノの標本木を確認した。

九段坂上交差点から都道に出て、紅葉が見頃なモミジや子爵品川弥二郎の銅像前を通り、

高燈籠(たかとうろう)と呼ぶ建造物↓の横を進んで、田安門(たやすもん)から北の丸

公園に入った。

すぐ先の、日本武道館周辺のイチョウもよい彩り。幹から枝分かれしたイチョウの大木

が、石垣の上で存在感を見せる。

たくさん咲くサルビアレウカンサ↑の横を進んで、千鳥ヶ淵(ちどりがふち)の内側沿

いを巡る「千鳥ヶ淵さんぽみち」と呼ぶ1.65㎞の遊歩道へ。

春の花見で知られるソメイヨシノは落葉し、淵を見下ろしている。南側に回ると、広葉

樹林のモミジなどがちょうど見ごろ。鮮やかなモミジを背に記念撮影をした。

700m余り進むと、右手に赤レンガ造りの建物が見えた。

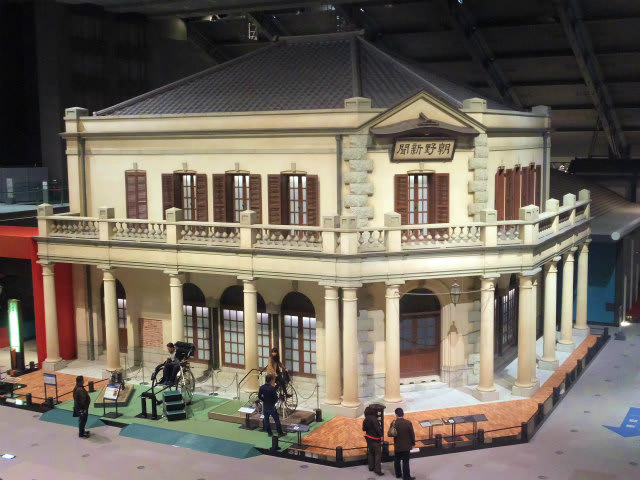

現在は東京国立近代美術館工芸館だが、明治43年(1910)に造られた旧近衛師団

司令部庁舎で、国の重要文化財に指定されている。

皇居の北の入口、乾門(いぬいもん)↑前を通過して、近くの北桔橋門(きたはねばし

もん)から皇居東御苑に入った。

小雨に煙る乾濠(いぬいぼり)の向こうの木々も色づきを見せる。

すぐ南側の天守台↑に上がると、東方から南へ大手町から丸の内さらに↓日比谷方面に

かけての高層ビル群が望まれる。

南側の広い芝生地には、江戸城の大奥から中奥、表御殿など、ビッシリと建物が続いて

いたようだが、今はとうてい想像も出来ない。

本丸最初の天守閣は2代将軍秀忠の1607年に完成し、その後3代将軍家光が1638

年に外層5層、内部6階、高さ58mという国内最大の天守閣が完成したが、19年後の

1658年、明暦の大火の飛び火により全焼し、以後は再建されなかったようだ。

天守台の南西の緑地の大きなタチバナに、たくさんの実が付いていた。周辺のモミジや

ドウダンツツジがきれいな彩り。

竹林の周辺の広葉樹も鮮やかな彩りだ。その先の石室は、非常の際の大奥用の調度など

を収めたところと考えられ、伊豆半島の安山岩で造られているという。

二つの広い芝生地の間を東に向かう。中ほどにあったリュウキュウカンヒザクラの葉は、

普通の桜と違い黄色に色づいていた。

振り返り眺める天守台方面。

咲き出したフユザクラの前を通過して、本丸休憩所に12時05に着き、ベンチで昼食

にする。

そばのサンシュユが赤い実を付けていた。

ミーティングを終え、12時45分に本丸休憩所を出た。すぐ東側、東御苑の中央にあ

る白鳥濠(ぼり)の上にある展望台に上がり、二の丸雑木林やその向こうに並ぶビル群な

どを眺めた。

展望台を下りて北側に回り、楽部(がくぶ)横を通過して汐見坂を下る。

本丸と二の丸をつなぐ坂道で、その昔は近くまで日比谷入江が入り込み、海が眺められ

たという。

東側の二の丸雑木林に入った。ここが都心とは思えぬ豊富な落葉広葉樹が色づき、雨に

しっとりと濡れる。

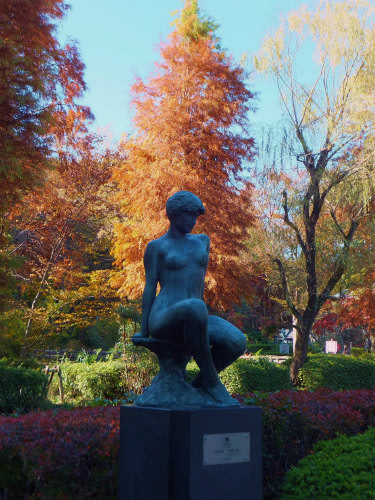

明治期に再建されたという諏訪の茶屋↑前を通過して、二の丸庭園へ。

松と紅葉とのコントラストが良く、静かな池の周囲を半周する。

雨に濡れる池畔の彩りも穏やかで多彩、自然とシャッターを押す手が増えて足が止まる。

池の東側を回って菖蒲(しょうぶ)田の横を過ぎ、茶室風の二の丸休憩所で小休止した。

近くのツツジが狂い咲きで、葉の紅葉と見分けにくい。

白鳥濠の南側から百人場所前を通り、大番所↑を確認して引き帰す。そばの巨大な石積

みと背後のビル群が、江戸から東京への時代の変遷を感じさせてくれる。

番所とは警備の詰所のこと。百人番所↓は本丸と二の丸へ通じる大手三之門前に設けら

れた番所で、鉄砲百人組と呼ばれた甲賀組、伊賀組、根来(ねごろ)組、二十五騎組の4

組が昼夜交代で詰めていたとか。

三つ目の同心(どうしん)番所前を抜けて、三の丸尚蔵館(しょうぞうかん)前を過ぎ

る。近くのボケも狂い咲きのよう。

東側の大手門から皇居東御苑を出た。

桔梗濠(ききょうぼり)に沿って都道301号・内堀通りの歩道を南下し、巽櫓(たつ

みやぐら)↓を見ながら堀は右折する。

堀には、ホシハジロ(右)など何種類かの野鳥が泳いでいた。

次の蛤濠(はまぐりぼり)沿いに皇居外苑を南下して二重橋前へ。冷たい雨のためか、

二重橋前も人出は少ない。

旧江戸城の南端、桜田門を出て、皆さんは有楽町に向かう。

2週間前の山登りで痛めた右足の筋肉痛が残る私は桜田門外で分かれ、東京メトロ有楽

町線の桜田門駅に14時23分に着いた。

国重要文化財の法務省旧本館↑西北の敷地際から、駅への階段を下る。

(参加 17人、天気 小雨、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 東京首部、歩行地

千代田区、歩数 11,500(距離6㎞の桜田門駅まで))

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

カントリーウオークグループの、今年最後の第229回例会に参加した。前月に続いて

雨になったが、本降りにはならない。集合は、東京メトロ半蔵門線、東西線、都営新宿線

の九段下駅。今回も組み分けはせず、10時ちょうどに3a出口付近からスタートした。

都道302号・靖国通りを緩やかに上がり、大鳥居をくぐって靖国神社境内へ。参道の

両側に並ぶイチョウはちょうど見ごろ。

拝殿に参拝後、気象庁が東京の桜の開花を発表するソメイヨシノの標本木を確認した。

九段坂上交差点から都道に出て、紅葉が見頃なモミジや子爵品川弥二郎の銅像前を通り、

高燈籠(たかとうろう)と呼ぶ建造物↓の横を進んで、田安門(たやすもん)から北の丸

公園に入った。

すぐ先の、日本武道館周辺のイチョウもよい彩り。幹から枝分かれしたイチョウの大木

が、石垣の上で存在感を見せる。

たくさん咲くサルビアレウカンサ↑の横を進んで、千鳥ヶ淵(ちどりがふち)の内側沿

いを巡る「千鳥ヶ淵さんぽみち」と呼ぶ1.65㎞の遊歩道へ。

春の花見で知られるソメイヨシノは落葉し、淵を見下ろしている。南側に回ると、広葉

樹林のモミジなどがちょうど見ごろ。鮮やかなモミジを背に記念撮影をした。

700m余り進むと、右手に赤レンガ造りの建物が見えた。

現在は東京国立近代美術館工芸館だが、明治43年(1910)に造られた旧近衛師団

司令部庁舎で、国の重要文化財に指定されている。

皇居の北の入口、乾門(いぬいもん)↑前を通過して、近くの北桔橋門(きたはねばし

もん)から皇居東御苑に入った。

小雨に煙る乾濠(いぬいぼり)の向こうの木々も色づきを見せる。

すぐ南側の天守台↑に上がると、東方から南へ大手町から丸の内さらに↓日比谷方面に

かけての高層ビル群が望まれる。

南側の広い芝生地には、江戸城の大奥から中奥、表御殿など、ビッシリと建物が続いて

いたようだが、今はとうてい想像も出来ない。

本丸最初の天守閣は2代将軍秀忠の1607年に完成し、その後3代将軍家光が1638

年に外層5層、内部6階、高さ58mという国内最大の天守閣が完成したが、19年後の

1658年、明暦の大火の飛び火により全焼し、以後は再建されなかったようだ。

天守台の南西の緑地の大きなタチバナに、たくさんの実が付いていた。周辺のモミジや

ドウダンツツジがきれいな彩り。

竹林の周辺の広葉樹も鮮やかな彩りだ。その先の石室は、非常の際の大奥用の調度など

を収めたところと考えられ、伊豆半島の安山岩で造られているという。

二つの広い芝生地の間を東に向かう。中ほどにあったリュウキュウカンヒザクラの葉は、

普通の桜と違い黄色に色づいていた。

振り返り眺める天守台方面。

咲き出したフユザクラの前を通過して、本丸休憩所に12時05に着き、ベンチで昼食

にする。

そばのサンシュユが赤い実を付けていた。

ミーティングを終え、12時45分に本丸休憩所を出た。すぐ東側、東御苑の中央にあ

る白鳥濠(ぼり)の上にある展望台に上がり、二の丸雑木林やその向こうに並ぶビル群な

どを眺めた。

展望台を下りて北側に回り、楽部(がくぶ)横を通過して汐見坂を下る。

本丸と二の丸をつなぐ坂道で、その昔は近くまで日比谷入江が入り込み、海が眺められ

たという。

東側の二の丸雑木林に入った。ここが都心とは思えぬ豊富な落葉広葉樹が色づき、雨に

しっとりと濡れる。

明治期に再建されたという諏訪の茶屋↑前を通過して、二の丸庭園へ。

松と紅葉とのコントラストが良く、静かな池の周囲を半周する。

雨に濡れる池畔の彩りも穏やかで多彩、自然とシャッターを押す手が増えて足が止まる。

池の東側を回って菖蒲(しょうぶ)田の横を過ぎ、茶室風の二の丸休憩所で小休止した。

近くのツツジが狂い咲きで、葉の紅葉と見分けにくい。

白鳥濠の南側から百人場所前を通り、大番所↑を確認して引き帰す。そばの巨大な石積

みと背後のビル群が、江戸から東京への時代の変遷を感じさせてくれる。

番所とは警備の詰所のこと。百人番所↓は本丸と二の丸へ通じる大手三之門前に設けら

れた番所で、鉄砲百人組と呼ばれた甲賀組、伊賀組、根来(ねごろ)組、二十五騎組の4

組が昼夜交代で詰めていたとか。

三つ目の同心(どうしん)番所前を抜けて、三の丸尚蔵館(しょうぞうかん)前を過ぎ

る。近くのボケも狂い咲きのよう。

東側の大手門から皇居東御苑を出た。

桔梗濠(ききょうぼり)に沿って都道301号・内堀通りの歩道を南下し、巽櫓(たつ

みやぐら)↓を見ながら堀は右折する。

堀には、ホシハジロ(右)など何種類かの野鳥が泳いでいた。

次の蛤濠(はまぐりぼり)沿いに皇居外苑を南下して二重橋前へ。冷たい雨のためか、

二重橋前も人出は少ない。

旧江戸城の南端、桜田門を出て、皆さんは有楽町に向かう。

2週間前の山登りで痛めた右足の筋肉痛が残る私は桜田門外で分かれ、東京メトロ有楽

町線の桜田門駅に14時23分に着いた。

国重要文化財の法務省旧本館↑西北の敷地際から、駅への階段を下る。

(参加 17人、天気 小雨、距離 7㎞、地図(1/2.5万) 東京首部、歩行地

千代田区、歩数 11,500(距離6㎞の桜田門駅まで))

にほんブログ村