あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2015年10月24日(土)

カントリーウオークグループの、「特別例会」と呼ぶ1泊のカントリーウオークに参加

した。

JR中央線高尾駅に集合し、8時44分発小淵沢行きに乗る。途中、追い抜きの急行列

車の遅れがあり、小淵沢駅に11時12分に着いた。

小海線ホームに急ぎ、11時19分発小諸行2両編成の下り列車に乗り、次の無人駅、

甲斐小泉に11時27分に下車する。

駅舎は、北杜市(ほくとし)の蝶で国蝶でもあるオオムラサキが型どられ、駅のそばに

平山郁夫(ひらやまいくお)シルクロード美術館がある。好天でこの時期としては暖かめ、

歩くには絶好の日和である。近くにコンビニは無いかと少し探し、11時40分に駅前を

出た。

今日のコースは、2007年10月3日の午前中に、やまさん、茅ヶ崎のIさんと国際

ウオーキングトレイル実踏で歩いたのと、ほぼ同じになるはず。

駅前の平山郁夫通りを西へ少しで「北杜市史跡・小荒間(こあらま)古戦場跡」の説明

板がある。

天文9年(1540)2月、信濃の村上義清が押し寄せた軍勢を武田晴信(信玄)が討

ち、勝利を得た場所らしい。背後には、武田信玄腰掛石↓が残されていた。

小荒間郵便局の先の変則交差点際にコンビニ・Yショップがあり、弁当の無い人は購入

し、交差点の南西側、カラマツなどが色づき始めた森の中の「三分一(さんぷいち)湧水

公園」に入り、かやぶきの東屋や、その周辺で昼食にした。

道路の東側には、大きなかやぶき屋根の建物が見える。

三分一湧水は、豊富な水量の湧水を農業用水として利用するための堰(せき)。戦国時

代、水争いをしていた三つの村に等配分するために武田信玄が築いたという伝説が残り、

堰の真ん中には三角の石柱が設置されている。

八ヶ岳の伏流水が公園の林の中から1日に約8,500トン湧出しており、水温は年間を

通じて約10℃とか。「日本名水百選」に選定されており、流れに手を入れてみたら冷た

かった。

公園内の林間には、「大荒れの碑」と呼ぶ大石もあった。昭和18年(1943)9月

5日の山津波で押し上げられたもの。三分一湧水も土石流で埋まったが、旧六ヶ村の人々

が掘り出して元の通りにしたのだという。

昼食を終えて線路沿いの道に回り、最初のT字路を北に入る。すぐ先のT字路際に「小

荒間口留番所跡(くちどめばんしょあと)」の説明板があり、小さなほこらなどが祭られ

ている。

口留番所は、国境で旅人や物資の移動を監視するところ。江戸時代に甲斐国には25か

所置かれ、この番所は天文年間(1532~55)、信州大門峠に通じる棒道に設置され

ていたものといわれているという。

色鮮やかなコスモスの咲く道、すぐ先の法性寺に入る。

無住で開放的な寺、南側の展望が広がるが、今日は霞んでいて甲斐駒ヶ岳など南アルプ

ス北部の山並みは判然としない。

西側の墓地付近からは、背後の八ヶ岳連峰南面の山並みが望まれた。

小荒間中集落の北西端に進む。家並みが途絶えた辺りの小公園に、養蚕の盛んな頃に建

立したらしい「蠶玉太神」碑があり、その前後の路傍には古い観音像が立っている。

観音像は、江戸末期に旅人の安全を願い、村人々が1町(約109m)ごとに安置した

のだという。

小さな流れの古杣川(ふるそまがわ)を渡ると舗装が途切れ、「信玄棒道コース」の道

標が立っていた。

棒道(ぼうみち)は、八ヶ岳山麓から信州に抜ける古(いにしえ)の道で、棒のように

真っ直ぐに伸びているので「棒道」と呼ばれている。

江戸時代の書「甲斐国志」によれば、棒道は上・中・下の3本あり、このうち上の棒道

が武田信玄が作った軍用道路と考えられるとか。これから歩くのは、その上の棒道の一部

である。

木々の紅葉、黄葉が始まった信玄棒道を西北西に向かう。間もなく路傍に西国三十三観

音の32番千手観音の石像があった。

この棒道には、西国三十三観音の石像が1町毎に立ち、その先には坂東三十三観音が1

番観音から一部を除き16番まであるという。

少し先に廃屋らしいログハウスが残り、その前に木彫のトトロが立つ。

さらに進むと坂東1番十一面観音立像↓があり、その先も1町毎に古い観音石像が続い

ていた。

ところどころに小さな流れも見られ、林間の緩やかな傾斜の気持ちよい道が続く。

別荘地の北側を過ぎると、両側が10mくらい切り開かれている。7番聖観世音文字塔

の先辺りで、10分ほど休憩した。

11番聖観音立像前を通過して間もなくのT字路に、南に延びる「まきばの郷遊歩道」

の看板が立っている。

その先、南側一帯は小淵沢カントリークラブのエリアとなり、林間コースでプレイする

ゴルファーの姿も望まれ、切り開かれていた道も狭まる。

標高1133m地点周辺には、ダンコウバイの黄葉があちこちで目に入る。

ゴルフ場の西北端まで進むと、火の見櫓(やぐら)跡の表示と「歴史の道百選 棒道」

の説明板がある。

それによれば、「上の棒道は、韮崎から穴山、渋沢、小荒間、柏原などを経て、長野県

長門町の大門峠までのコース」であることなどが記されていた。

ここは地図上の標高1140.8m三角点の地点。三角点を探したが見つからない。

ここで棒道から離れるので小休止していたら、乗馬の女性2人が通過し、後からさらに2

人の乗馬女性も過ぎる。

左折して、南東へ下る舗装路を進む。右側に平行して交通量の多い県道11号・八ヶ岳

高原ラインが走るが、こちらは車の通行はわずかである。

大東豊集落のUカーブ状交差点際に「開拓之碑」があり、裏面に昭和21年(1946)

からこの地の開拓で入植した人の名簿が刻まれていた。傍らのナナカマドの実が色づく。

そばの空き地で小休止した。

さらに下ると、ウラシマソウの実もよい彩り。

右からの県道11号に合し、その歩道を下る。赤松林が増え、歩道沿いのモミジやスス

キなどが逆光に映える。

標高1004m地点の先にある「道の駅こぶちざわ」に入り、45分ほど休憩とする。

道の駅には、地元や近隣の特産品を中心の売店や、観光案内所、足湯などがあり、マイ

カーの人達で賑わう。

構内には、昨年のNHK朝のドラマ「花子とアン」に登場し、大正天皇の従妹にあたる

柳原白蓮(やなぎはらびゃくれん)が、昭和30年(1955)にこの地を訪れた時に詠

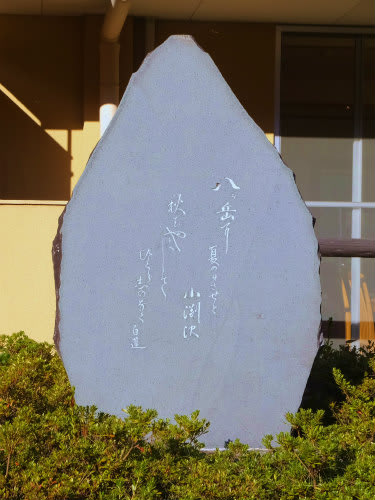

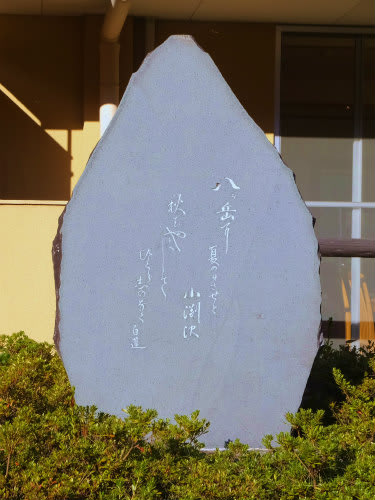

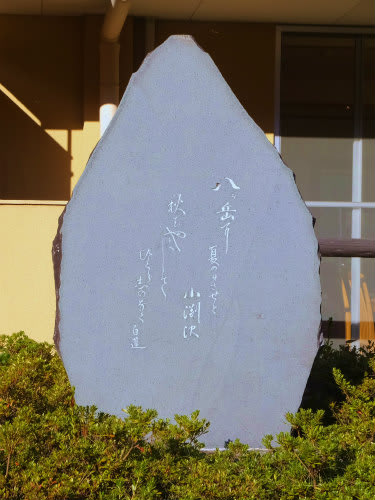

(うた)った歌碑もある。

歌碑には「八ヶ岳に 夏の日させど 小淵沢 秋はやくして ひぐらしのなく」と刻ま

れている。

道の駅の東側にも、宿泊施設や温泉、レストラン、会議・研修室、体験工房↓などあり、

一帯は「スパティオ小淵沢」と呼ばれている。

それら施設の前を東に抜ける道路には、平成になって設置された観音像が短い間隔で並

んでいた。次の交差点を左折して、車の少ない旧道を南下する。

カラマツに絡むツタの葉がよい彩り。ハロウィンを来週末に控え、カボチャを並べた家

もある。

見覚えのある建物があった。やまさん、Iさんと8年前の10月3日に昼食をした「ふ

らい屋 杣(そま)」という食堂。味もサービスも良く、近くの会社の人も次々に訪れて

いたことを思い出す。

JR小海線の踏切りを渡り、「花パーク フィオート小淵沢」の横を過ぎる。

花パークの駐車場のコスモスが鮮やかな彩り。

前方には、霞む甲斐駒ヶ岳など南アルプル北部の山並みが広がり、背後に八ヶ岳連峰南

部の編笠山や権現岳などが、秋色の彩りを見せる

中央自動車道下をトンネルで抜け、左への旧道を進むと小淵沢町の家並みが増える。

なまこ壁の長屋門に囲われた木造3階建ての建物があり、門には「泉園」の標札が架か

り、大きな土蔵もある。長屋門の中にはりっぱな老松が目に入った。

帰宅後調べたら、料理の宿「泉園(いずみえん)」と呼ぶところ。3階建ての建物は明

治中期の建築で、その座敷で地元食材を生かしたこだわりの料理が味わえ、別棟4室のコ

テージに宿泊も出来るという。

駅西側の線路下をガードで南に抜けて、今日のゴール、JR小淵沢駅には15時40分

に着いた。

15時48分発、始発のホリデー快速ビュー山梨号はオール2階建て車両。2階席に座

って今夜の宿のある甲府駅に向かう。

(天気 晴、距離 8㎞、地図(1/2.5万) 小淵沢、歩行地 北杜市、歩数

16,600、累積標高差 上り約130m、下り約290m)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年10月10日(土)

埼玉県内を中心に歩くカントリーウオークグループの、第227回例会に参加する。集

合地は東武東上線の鶴ヶ島駅。

参加した12人は2組に分かれて、10時8分に駅西口をスタートした。

== 東洋大構内を抜けて小畦川の北側を東進する ==

線路沿いを東へ、最初の踏切を渡り、東洋大川越キャンパスへ新西門から入った。クヌ

ギやコナラなど武蔵野の雑木林を残した「こもれびの道」を抜けてキャンパス中心部へ。

「学祖井上円了先生」胸像があった。井上円了(えんりよう)は、仏教哲学者で教育家。

多様な視点を育てる学問としての哲学に着目し、東洋大学の前身、哲学館を29歳の若さ

で明治20年(1887)年に創立したという。

南側には、100m9秒台が期待される桐生祥秀(よしひで)選手も練習する公認陸上

競技場↓や、ラグビー場、野球場、テニスコートなどがある。

日よけのフウセントウワタが延びた学生ホール食堂棟↓や、やはり食堂もある福利厚生

棟に近い、木のベンチで小休止する。学内を東端まで進んで、大越門から出た。

道路を挟んで東側の、川越市民の森に入る。この森には、北側の下広谷から午後行く南

側の河越館跡近くを通る鎌倉街道が通っているとか。ここにも、豊富な武蔵野の雑木林が

残っていた。

名細(なぐわし)中の東北端から県道39号を少し南東へ。

東側の小さい森に八幡神社が祭られ、石段を下った段丘下の小さな池からは、きれいな

湧水が流れ出ていた。

隣接してコンクリート造りの能満寺があるが、門は閉じられ入れない。

東側は名細小、その北側の通りを北進して小堤(こづつみ)集落へ。少し西に迂回して

さらに北進する。

畑の隅に何本かのムラサキシキブが色づき、コスモスが花盛り。民家の庭先のカキも色

づいていた。

集落の北西端にあった白山神社に入る。慶長2年(1597)、加賀の白山山頂

(2720m)にある白山比(はくさんひめ)大神を勧請したもので、現在の社殿は、

昭和57年(1982)の再建という。境内は狭いが、社殿は堂々たる造り。

社前の通りを東に向かう。2つの送電線の中間辺り、広いソバ畑の秋ソバの花が花盛り。

広い工場の北側を通過し、標高21m地点の変則交差点を右折する。南北に走る道路と

の三差路際のコスモス畑がちょうど見ごろ。

その先の十字路際には、キバナコスモスも咲き乱れていた。

下小坂(しもおさか)集落の南端付近にある永明寺へ。堂々たる本堂で、境内の木々も

よく手入れされている。

境内のお堂に祭られた六地蔵は、きれいな衣装で並んでいた。

南側に見える清掃センターの方角に向かう。

小畦(こあぜ)川の精進場橋を渡り、右岸堤防を清掃センター沿いに進む。

センターの池にサギが1羽立ち、その先では男性が丹念に絵筆を走らせていた。

清掃センターの西に接した、開園間もない「なぐわし公園」に12時40分に入り、東

北端の東屋(あずまや)の周辺で昼食にした。

== なぐわし公園から河越館跡へ ==

公園内には「PiKOA」と呼ぶ清掃工場の廃熱を利用した大きな温水利用型健康運動

施設が設けられ、温水プールや多目的ホール、会議室、軽食コーナーなどがあり、川越市

民の健康生活の支援をしていて、大勢の市民が利用していた。

PiKOA内を少しのぞいた後、記念撮影をして13時42分に公園を後にする。

公園の南西すぐ間近、鯨井集落の北端に、静かで落ち着いたたたずまいの青林寺があっ

た。本堂前に大イチョウが立つが、ギンナンは落ちていない。

南側の通りの角の民家に、奇妙にねじれたアカマツが目を引く。近くの畑のホウキソウ

がよい彩り。

その横から畑の間を進み、裏手の墓地から長福寺に入った。寺は、永享8年(1436)

に、雲崗俊徳(うんこうしゅんとく)が開山したとのこと。

本堂の前には、川越城を築いた太田道灌を曹洞宗に導いた雲崗俊徳と道灌の銅像がある。

銅像は、2011年3月に、静岡県伊東市の彫刻家重岡建治氏により制作されたものら

しい。

交通量の多い、南側の県道39号を西進する。民家の庭先のキクが見ごろに。近くの十

字路の先の八坂神社境内に入る。

道路際には社殿より大きな東方薬師堂があり、その傍らに「鯨井のヒイラギ」と呼ぶヒ

イラギの古木が立ち、川越市指定天然記念物に指定されていた。

すぐ先のY字路を左へ、川越西文化会館「メルト」に入り、15時までの30分近くを

休憩とする。

ホールでは歌謡祭を開催中。展示場での地元のフォトクラブの写真展を観覧し、会場内

のソファなどで休憩した。

すぐ近く、南側の上戸(うわど)集落には日枝神社がある。本殿と、室町時代製作と推

定される内陣の懸仏(かけぼとけ)は、川越市指定文化財である。

日枝神社は、貞観(859~77)の頃、陸奥の修行僧が建立したと伝わる古社。永暦

元年(1160)、後白河法皇が京都東山に新日吉神社を祭ったことに伴い、翌年河越重

隆が河越三十三郷を後白河法皇に寄進し、以後法皇の御領地となり、新日吉山王権現と称

されるようになったという。

東北東に進み、県道114号との交差点に合する。交差点の北側に、木の塀を巡らした

広い屋敷の門があり、巨木の柱の門柱と厚い横板に目をひかれた。

上戸集落の東側に出た。入間川左岸に近い一帯は国指定史跡の河越館跡(かわごえやか

たあと)で、広々とした草地が残る。

河越館跡は、平安時代末期から南北朝時代中頃までの約200年間、武蔵国で大きな勢

力を誇ったこの地の領主で、桓武平氏(かんむへいし)秩父氏の流れを汲む河越氏の居館

(きょかん)跡。

河越氏は源頼朝が挙兵すると初め敵対し、後に御家人になる。だが義経と頼朝の仲違い

から、義経縁者であることから河越重頼(しげより)らは滅ぼされ、一時衰えたという。

しかし、鎌倉中期、高野山に町石(ちょういし)を建てた経重の頃はかつての勢力を回

復しつつあったとか。鎌倉時代の後半、館の中に時宗常楽寺が開山され、大勢の人で賑わ

ったようだが、応安元年(1368)に鎌倉府に反旗を翻して破れ、以降、河越氏は政治

の舞台から姿を消し、河越氏と館の関係も幕を閉じたという。

館跡の南東部に今も残る常楽寺に回ってみた。大釜や古い消防ポンプが保存され、2階

が鐘楼の仁王門をくぐると、正面に大本堂がどっしりと構えていた。

入間川左岸沿いから上戸新町の住宅街を南西に抜けて、ゴールの東武東上線の隣駅、霞

ヶ関駅に16時に着いた。

(参加 12人、天気 晴後曇、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 川越北部、歩行

地 川越市、歩数 19,600)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年9月27日(日)

山浦敬子さんが年4回開催している、「三浦半島アートウオークセラピー」の第43回

に参加した。

10時に京浜急行久里浜線の三浦海岸駅に集合し、10時15分発の三崎東岡行きバス

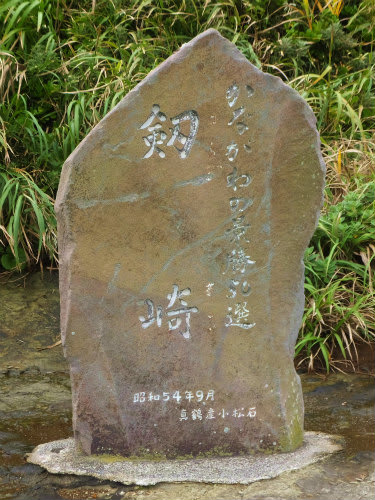

に乗る。金田湾沿いの県道215号を進み、剱崎(つるぎざき)バス停で10時30分に

下車した。

予報では午前中は雨も予想される曇天だが、雨は大丈夫そう。気温も23℃前後で、歩

くにはよい気象条件である。

バス停南側の変則6差路を、南への細道に入る。すぐ先、斜面のヒガンバナがまだ見ご

ろ。

緩やかに下り、県道がUカーブしたところで県道を横断して江差湾東岸に出る。県道手

前の斜面には、青面金剛や庚申塔などの石仏が並んでいた。

対岸に剱崎小などが望まれ、こちらの漁港は休漁日なのか、漁船は皆、陸揚げされてい

た。

片谷集落のわずかの民家が尽きる辺りから、湾の岩礁沿いの「関東ふれあいの道」を進

むことにする。だが、道は判然とせず、歩きやすいところを探しながら進む。

砂地には、ノカンゾウに似た花があちこちで見られる。

岩礁の道は江差湾から左に回り込み、半島の南部を東へと進む。長い間の浸食が感じら

れる岩礁の変化が場所毎に変わり、興味深い。

だが、満潮時に濡れたらしい岩礁も残っていて滑るので、足もとに注意しながら進む。

でも、初参加の柴又のUさんは2度滑って、ズボンなどを濡らしてしまった。

「関東ふれあいの道」の道標と石標の立つ辺りまで進むと、行く手の台地上に剱崎無線

方位信号所のアンテナが見えてきた。

砂浜にはたくさんのミゾソバが咲き競う。

無線方位信号所は、航路標識のうち電波を利用して位置を知らせる電波標識局の一種。

海上保安庁交通部が運用し、電波灯台とも呼ばれ、多くは灯台に併設されており、特定の

無線電波を発して付近の船舶に方位や位置を伝え、その航行を補助する施設だという。

片谷集落の南側、狭い湾状のところまで進み、小さな漁船のそばでスケッチタイムとし、

敬子さんは短時間で描きあげる。

その先は、アンテナ塔の下の高い断崖下部を進む。足もとには、ヒトデの化石のように

も見える固い星型のものが岩にへばり付いていた。

何人も雨宿りできそうな洞窟の前を通過して、かなり幅広くなった岩礁地帯を抜ける。

無線方位信号所のアンテナ塔の下を過ぎた辺り、剱崎の先端部まで進むと正午が近い。

少し波立つ海面に浮かぶ、数隻の釣り船などを見ながら昼食とした。

記念撮影を終えて、12時8分に出発する。すぐ先、剱崎の先端部下部の斜面に、小さ

なほこらが祭られている。海難防止を祈るものなのだろうか…。

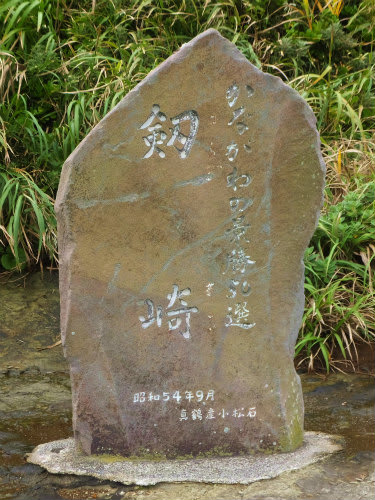

近くに「剱崎の由来」が記されていた。それによれば、剱崎の名のおこりは、徳川時代

の万治年間(1658~60)といわれ、幕府の官財を積んだ五百石船がこの沖で暴風雨

のため難破して沈んだ。

そこで、海南神社の神主が海に剱を投じて龍神の怒りを鎮めてもらおうと祈ると、すぐ

に風波が静まり沈んだ木材も浮かび出て、それをくり船で磯に運んだと伝えら、以来この

地を剱崎というようになったと伝えられているという。

傍らに「かながわの景勝50選 剱崎」の標石も立っていた。

近くには釣り舟が見え、砂浜には朱色の海藻が打ち上げられている。

剱崎の北東側岩礁に立つ小さい灯台の近くで岩礁を離れ、背後の高台に回り込み、剱崎

灯台へ。

剱崎灯台は慶応2年(1866)の江戸条約に基づき、明治政府が明治4年(1871)

に設置したもの。

対岸の房総半島にある須崎灯台と対で、東京湾の入口をあらわしているとか。灯台の高

さは17m、水面からは約41m、光の強さ48万カンデラ、光りの到達距離は約32㎞

という。

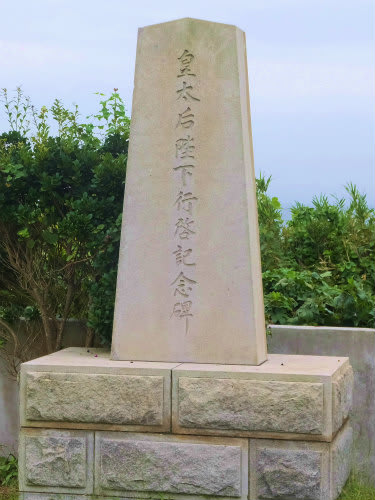

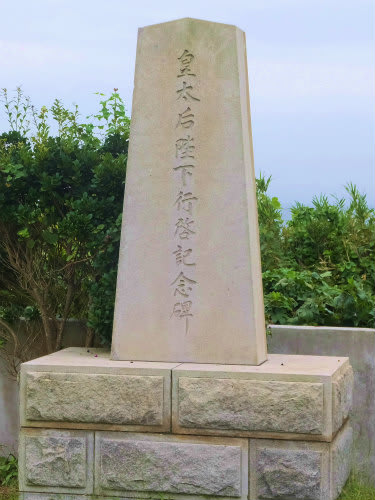

傍らには、昭和16年(1941)6月7日に行啓された、皇太后陛下の行啓記念碑も

立っていた。

晴れた日には、房総半島の館山から伊豆大島、新島、さらに伊豆半島まで展望できると

いうが、今日は曇っていて対岸の房総半島も霞んで判然としない。

北側眼下には間口湾が望まれる。

灯台下の広場の一角でノブドウの実が色づき始め、黄色い花が開花していた。

台地上の畑作地帯を北東へ。大畑集落の北西部で県道215号を横断して、県道西側の

旧道を谷戸集落から田鳥川集落へと抜ける。

次の田鳥原集落のT字路際の民家に、大きなエンゼルトランペットが咲いていた。

左折して少し進むと、福泉寺の山門が見えた。

山門を入った右手にスギの古木が立ち、正面が本堂である。

山門の左側には、「第56震洋特別攻撃隊岩舘部隊の碑」と「是法平等」と刻まれた大き

な戦没者慰霊碑が立っていた。

寺の西側を少し進んだ斜面に、大きなハギが赤紫と白い花をいっぱいに咲き競い、黄色

いヒガンバナも咲く。

近くに、物置に使っているようだが朽ちかけた、かやぶき屋根の建物が残っていた。

車道を横断して入集落に入ったたところに古い庚申塔などが並び、その先にも2基の庚

申塔があり、この道筋が古くからの街道らしいと知れる。

路傍にアシタバが咲き、近くの畑のヒャクニチソウが花盛り。

右手に、屋根の上に土を盛ったのか、草の生えた別荘風の家があり、暖炉に使うらしい

まきが、たくさん庭の隅に積まれていた。

この周辺では「三浦金田緑地」と呼ぶ「かながわのナショナルトラスト運動」が進めら

れていて、緑地が保存されているとの看板が立っていた。

その近くにも、庚申塔など古い石塔が並んでいる。

金田湾沿いの県道215号に出て、そばの小浜バス停に13時50分に着いた。2分後

に来たバスで三浦海岸駅に向かう。

(天気 曇、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 三浦三崎、歩行地 三浦市、

歩数 10,500)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年9月23日(水・祝)

北総鉄道の季刊誌「ほくそう」では毎号、「北総線の小さな旅」と呼ぶウオーキングコ

ースを紹介しているが、昨年12月発行の冬号のコースを逆行することにして、秋分の日

に出かけた。

逆行することにしたのは、「やまさん」こと山浦正昭さんが言われた、「小さい駅から

大きい駅へ」というカントリーウオークの原則ともいえることに従ったから。

北総鉄道の印西牧の原(いんざいまきのはら)駅に10時12分に着き、駅構内のコン

ビニで弁当を求めて、10時20分に北口をスタートする。

すぐ先、南北に延びる道路を挟んで牧ノ原公園があり、駅寄りには間もなく出し咲きそ

うなコスモス畑が広がる。

東北端の十字路を東へ、この先歩く亀成川(かめなりがわ)の源流という遊水池の「め

がね橋」からは、公園の北エリアの中心に盛り上がる「ひょうたん山」が見える。

橋を渡り、標高41mというそのひょうたん山に上がる。

眼下にはビッシリ並ぶ住宅や公園の南部など、西方にはゴールの千葉ニュータウン中央

駅周辺のビル↓などが望まれる。

公園を東北端に抜けて西へ、交差点を渡った北側の木立の中に、小さな社殿の皇大神宮

が祭られていた。

延宝4年(1676)、この地に宗舗村(そうほむら)が成立した際に建立されたと伝

わるとか。境内には、文化12年(1815)造立の青面金剛や庚申塔、道祖神など、

10基ほどの石塔が並んでいた。

次の三差路を北に折れて宗甫集落へ。柿の実が色づき、集落の西側にはK家の大きな長

屋門が目に付く。

集落を北に抜け、緩やかに左カーブして雑草地になっているUR都市再生機構の保留地

の間を進む。

雑草地にツリガネソウが、その先の畑にはオクラに似た花などが咲いたいた。

亀成川沿いの田園地帯に出て、さかさ川橋を渡る。逆川(さかさがわ)とは、この川が

利根川水系に属しているのに、利根川とは逆に東から西に流れることから呼ばれているら

しい。

川沿いの田んぼの多くは刈り入れ後だが、コンバインで収穫中の田も残っていた。

北側の台地に上がり、県道64号との交差点の手前で左折して根口集落に入る。突き当

たりのT字路の西側に、熊野神社(右)と地蔵堂(左)が並んでいる。

道路際には古い庚申塔が3基立ち、付近のヒガンバナが花盛り。

熊野神社は延暦年間(782~806)に創建されたと伝わり、元文年間(1736~

41)に紀州熊野の本宮を再勧請(かんじよう)したという。

左に並ぶ地蔵堂には、鎌倉時代初期の制作と推定され、60年に1度開帳される秘仏の

木造地蔵菩薩立像が安置され、県の文化財になっている。

お堂の天井板には、龍などが描かれていた。地蔵堂境内では毎年8月24日、印西市無

形民俗文化財の別所の獅子舞が奉納されるという。

どっしりとした仁王門を出て、南西へ200mほどで地蔵寺がある。天長から承和年間

(824~48)にかけて慈覚大師により建立されたと伝わる古寺。

仁明天皇の勅願寺である地蔵堂を所持していたことから、中世には七堂伽藍を備え、東

国一の霊場だったといわれているとか。現在は本堂のみの静かなたたずまい。

堂内をのぞいてみたら、大きな駕籠(かご)が吊されていた。

境内には、印西七福神の一つ、福禄寿が祭られている。

まだ行程の1/3足らずだが、正午が近いので本堂左手の木陰で昼食に。そばの樹上で

は、ツクツクボウシが鳴き続けていた。

12時13分に地蔵寺を去り、集落の南に出て西に流れる亀成川の右岸沿いを進む。

やはり刈り入れ後の田んぼが多くて黄金色の田は少ないが、その幾つかでコンバインが

動いていた。

川沿いを1㎞余り進んで古新田橋で川を離れ、北西側台地上の大森集落へ。集落内を西

進して県道4号を横断、ケイトウやホウセンカ、ヒャクニチソウなど懐かしい花々の咲き

競う畑の前を通過する。

集落内の道路が左カーブする突き当たりが、大森鳥見神社である。

創建年代は不明だが、本殿は寛永13年(1636)に再建され、延宝4年(1676)

に修繕などの記録があるとか。

現在の本殿は文久3年(1863)の再建で、周囲には八幡太郎義家や新羅三郎義光、

常盤御前などの見事な木彫が施されている。

本殿を囲む玉垣の代わりは珍しい赤レンガで、大正初期に近くの木下(きおろし)にあ

ったレンガ工場で製造されたものという。

杉木立に囲まれた境内は797坪(約2,630㎡)あり、拝殿の左右には樹齢500年

以上というカヤとイチョウのご神木が並び立っていた。

神社から南への畑の間をすぐに、西側の墓地から長楽寺に入る。

まず目に付くのが、本堂横に大きく枝を広げたイチョウの大木。本堂前にはバショウが

数本並んでいた。

長楽寺は、承和年間(834~48)に慈覚大師の建立と伝わる天台宗の寺院。寺が隆

盛を極めた室町時代には寺中に12坊が甍(いらか)を連ねていたとか。天正12年

(1584)の戦火で焼失して荒廃し、延宝7年(1679)に観音堂、鐘楼堂、仁王門

を再建したという。

本堂内には、足利時代の応安2年(1369)ここ大森の檀那、森内家吉が寄進したと

いう寺宝で県の文化財に指定されている梵鐘が保存されている。

国宝だった観音堂は昭和25年(1950)に焼失し、平成元年(1989)に再建と

のこと。観音堂はその奥に祭られていた。

南側の亀成川沿いに下り、再び右岸を次の橋まで西進する。

橋を渡って南側の鹿黒(かぐろ)集落に上がり、Y字路を右に入って間もなく、林間の

石段上に平屋民家風の八幡宮が祭られていた。

集落を南西に抜け、次の和泉集落に入ると、Y字路の左手から来たウオーキンググルー

プと合して、和泉鳥見神社に入る。

秋分の日に「いなざき獅子舞」が奉納されると「ほくそう」に記載されていたが、間も

なく始まるとのこと。すでに午前中に終えたのではと思って来たが、思いがけずの良いタ

イミングだった。

ちなみに「いなざき」とは稲の収穫前のことで、豊作への感謝を表しているという。

間もなく、2人の笛の演奏に合わせて4匹の獅子が入ってきた。最初は「道化の舞」で、

子孫繁栄を祈願するというユーモラスな舞が観客の笑いを誘う。

次は女獅子の「四方固めの舞」↑、そして中獅子の↓「四方固めの舞」と続く。

この後も続いていたが40分ほど観覧したので、この辺でと神社を後にする。境内西側

には金刀比羅宮が祭られ、道路側には庚申塔が並んでいた。

和泉集落内を南西に進む。集落西端のY字路際に、「米作日本一記念碑」が立っていた。

昭和28年(1953)、当時の農林省など主催の「米作日本一表彰全国競作大会」で、

当地の河内房吉氏が千葉県一になったことを顕彰したものという。

収穫量は田1反(約300坪)あたり12俵半だったとか。西側の亀成川支流沿いの田

んぼの中には、刈り取り前の水田も残っていた。

南進すると小倉集落、集落北部の泉倉寺(せんそうじ)に背後から入った。泉倉寺は、

大同2年(807)に平城天皇が空海に命じ、弟子の慈観が本埜(もとの)に建立した延

命院が前身とか。

永正4年(1507)に時の主僧、覚道が小田原北条氏の焼き討ちにあい、ここに先蔵

寺を再興、慶長16年(1611)には、寺地のある当地、和泉、小倉にちなみ「泉倉寺」

と改名したという。

江戸幕府の本末制度により、天台宗の下総48か寺の本寺になったが、その後2度の火

災にあっているようだ。

本堂前にイチョウの古木が大きく枝を広げ、その南側には印西七福神のひとつ、毘沙門

天が祭られていた。

南側から車道に出て、入口を探して少し戻り、標識に従い西側のカシなどの常緑広葉樹

の茂る細道を回って、宝珠院観音堂に行く。

かやぶき屋根の観音堂は「光堂」とも呼ばれ、永禄6年(1563)の建立と推測され、

禅宗様式という中国唐代の様式を伝承するお堂として、国指定重要文化財である。

お堂は泉倉寺が管理しており、内陣には本尊の観音像を祭る厨子(ずし)が安置されて

いて、毎月17日の正午から15時まで開扉され、厨子を参拝できるという。境内にはご

神木の老杉が立ち、一帯はうっそうたる樹木に覆われていた。

小倉集落を南に向かう。集落内には、かやぶき屋根にトタンを被せた民家が幾つか見ら

れた。

集落が尽きたところでY字路に合し、すぐ先右手のカシなどの林間にもほこらのような

小さな社殿の鳥見神社があり、同様の大きさの摂社が4社ほど並ぶ。

境内の道路際には10基を越える庚申塔と、月山、羽黒山、湯殿山参拝記念の供養塔が

幾つか並んでいた。

畑作地帯となり、道路の左カーブ店にある手焼きせんべい店の先まで進むと、ネギ畑の

向こうに駅周辺の中高層建物が近づく。

新しい住宅の増えた小倉台の通りを進み、16時10分にゴールの千葉ニュータウン中

央駅に入る。10分後の上り電車で帰途についた。

(天気 晴、距離 13㎞、地図(1/2.5万) 小林、白井、歩行地 印西市、歩数

25,000)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年9月20日(日)午後

続カタツムリ歩行の例会が、ゴールのさいたま市緑区寺山の天神社(天満宮)で散会と

なり、午前中回れなかった東北自動車道の西側、見沼代用水西縁との間を南下することに

した。

13時8分に天神社を後にして西へ、300mほどで浦和学院高の正門前を通過する。

浦和学院高は埼玉県内では野球の強豪校として知られ、甲子園出場は夏12回、春10

回を数え、2013年春の第85回記念選抜高校野球大会で優勝している。

ほかに、テニスやハンドボールなどスポーツが盛んで、大学進学や語学教育にも重点を

置き、生徒数は約2,400人で県内有数のマンモス校だという。今日は何か催しがあった

ようで、一般の人の姿も見られた。

浦和学院正門前のT字路を北に入り、少し先の三差路を左折して西へ、県道105号を

横断して照光寺に入る。

本堂前右手前の庭園は、植栽がよく整えられていた。

南側の道を少し西進し、樹木畑の間を南下して背後から上野田の氷川神社の森に入る。

この辺り上野田は、江戸中期から将軍家の保護のもと「野田の鷺山(さぎやま)」とし

て知られるサギの一大繁殖地だった。

氷川神社はこの上野田の鎮守として祭られ、「風土記稿」にも照光寺持と記され、照光

寺と同じ承応年間(1652~5)に勧請(かんじょう)されたと思われるようだ。

県道に出て南に少し、交番に接して正八幡宮があるが、由緒などの記載はない。

次の信号のある十字路の先には成田不動尊があるが、ここも来歴などは分からない。

信号のある十字路を東に進むと、浦和学院高の「L'Arc(ラルク)」と呼ぶ小公園が

あった。

夢と希望の泉(通称 浦学の泉)と呼ぶ大きな石↑を中心に、生徒や教職員、父兄など、

「浦学ふぁみりー」の憩いの場だという。高校にこのような公園のあるところはほかに知

らない。

さらに進み、浦和学院高の校舎と複数のグランドの間を抜けて、城山集落を南に進む。

この辺りには樹木畑が多く、緑が豊富で気持ちよい。

しらさぎ幼稚園の東側に、りっぱな長屋門の民家があった。Aさん宅で、もとは庄屋だ

ったのだろうか…。

しらさぎ幼稚園の南側に回ると、園舎は木をふんだんに使っていることがわかり、幼児

の情操教育には好ましいものと思われた。

再び県道105号の西に回り、少し戻り気味に樹木畑の間を進むと、かやぶきの民家が

残っていた。

その先にあるのが総持院である。山門は2階が鐘楼の鐘楼門になっている。

明るい境内には、彼岸の墓参に来た家族連れが多い。彼岸の入りの今日は、午前中を含

め立ち寄った寺院はどこも、墓参の人の姿が見られた。

蛇足ながら、私は明日、県内小川町の父母の菩提寺へ墓参に行く予定。

墓地の隅には、ヒガンバナが咲き競っていた。

寺の南西側、見沼代用水東縁(みぬまだいようすいひがしべり)に接した竹林と背後に

続く斜面林は「見沼龍の森」と呼び、「さいたま緑のトラスト基金」により取得した「緑

のトラスト保全1号地」である。

この辺りは、見沼代用水沿いにある斜面林の中でも、周辺の景観と一体となって、最も

見沼らしさを残している埼玉の原風景のひとつだという。

そばの総持院橋を渡り、南に流れる代用水の右岸沿いの遊歩道に回る。遊歩道には、ち

ょうど見頃なヒガンバナがあちこちに見られる。

代用水が右に大きくカーブする流れの西側、ツタなどの雑草地には、昆虫採集をしてい

るらしいグループの姿が見える。

その先で左カーブした左岸段丘上にある国昌寺に、次の国昌寺橋を渡って上がる。

「開かずの山門」と呼ぶ山門には、菊のご紋章がある。江戸時代中期の宝暦(1751

~64)頃の建築で、さいたま市有形文化財である。

欄間の龍は、左甚五郎の作と伝えられていて、棺を担いでこの門をくぐると、龍に中身

を食われて軽くなるという伝説があるらしい。

国昌寺は、天正年間(1573~92)に、見沼区染谷にある常泉寺の第8世住職だっ

た心厳宗智大和尚の開山。二世(中興開山)の大雲文竜は能書家として知られ、後陽成、

後水尾両天皇から3度も召され、宮中で書を指南しているとか。

境内中央には、さいたま市指定天然記念物センダンバノボダイジュがあるが、かなり以

前に来たときより葉の茂り方が少ないように思われた。

、

、

東側の車道に回って南下し、国道463号の北側にある福寿寺へ。本堂はコンクリート

造りで境内に樹木は乏しく、歴史的な雰囲気は少ない。

今日はここまでとして、国道463号のバイパス大崎バス停に14時57分に着いた。

15時05分発のバスでJR浦和駅に向かう。

(天気 晴、距離 4.6㎞(午前から通しで9㎞、地図(1/2.5万) 浦和、歩行

地 さいたま市緑区、歩数(午前から通しで) 19,600)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年9月13日(日)

埼玉県内を中心に歩くカントリーウオークグループの、第226回例会に参加した。残

暑を考慮してJR中央線東小金井駅に9時集合としたが、幸い曇り空で少し風もあり、歩

くには良い陽気となる。集まった11人は、9時6分に南口をスタートした。

== ICUから野川左岸沿いに進んで深大寺へ ==

駅前の通りを南へ、東町四丁目を進むと、鉢植えのヒガンバナがかなり開花している。

西武多摩川線、新小金井駅そばの踏切を渡り、笠森稲荷神社を抜ける。秋祭りが近いのか、

氏子の方々数人が境内を清掃していた。

東町一丁目の住宅街を東進して、東北側の門から国際基督教大学(ICU)の構内に入

る。

広い構内はのびのびと育った木々が多く、学ぶには絶好の環境と感じられる。

附属高校前からレンガ造りの湯浅記念館に行くが、日曜日は休館。中心部の幾つかの建

物の間を進み、食堂の建物前でトイレ休憩とする。

本館に延びるロータリを通過し、東に接する富士重工そばの構内路を南進して、南門か

ら大学を出た。

広い通りの東八道路、都道14号を渡り、人見街道、都道11号を少しで、野川(のが

わ)左岸の遊歩道へ。「ホタルの里三鷹村案内図」があり、そばの木道を進むとホタル池

やワサビ池などがあるらしい。

ちなみに、野川は西隣の国分寺市の日立中央研究所構内から流れ出し、武蔵野台地の南

端を流れ、世田谷区で多摩川に注ぐ全長22㎞の川。流域面積は70㎢、野川の北縁に沿

った「国分寺崖線(がいせん)」と呼ぶ急な崖は、多摩川により造られた河岸段丘のひと

つで、この崖下から野川の源となる水が湧いているという。

左岸のこの辺りは「大沢の里」と呼ばれ、近くの水田では「ちびっ子農業体験」の一環

として、たくさんの子どもたちが賑やかに稲刈りをしていた。

遊歩道沿いのヒガンバナが咲き出し、近くの馬場には3頭の馬が見える。

緑に覆われた自然堤防の野川沿いを1㎞ほど進んで、川を離れた。

北東側、大沢二丁目に狭い境内だが緑豊富な古八幡社があり、参拝後境内で小休止する。

都道123号を天文台下交差点で横断し、東側の大沢一丁目に入る。都道の東を平行す

る住宅地内を500mほど北進して東へ、深大寺北町七丁目に回って都道12号、武蔵境

通りを横断し、都立神代(じんだい)植物公園の入口前に着く。

ここで、遅れて駅に到着しバスで回ってきたTさんと、Tさんの紹介で初参加の上尾の

Mさんが待っていて合流する。

植物公園には入らず、公園の塀沿いの道を西から南へと回る。南側の民家に、ワイン用

になるというブドウがたわわに実り、ポット苗の直売をしている。

家の軒先や庭先には、可愛いデザインの人形などが幾つか並んでいた。

豊富な広葉樹林の間を進み、深大寺(じんだいじ)に北側の台地上から入った。

最上部の開山堂↑から元三大師堂、本堂↓へと参拝しながら下って、本堂前で小休止する。

本堂前には元三大師像など、古い石仏が4体並んでいた。

深大寺は、733年に満功上人(まんくうしょうにん)が開基し、850年前後に比叡

山の高僧、恵亮和尚(えりようかしよう)により天台宗に改宗したとか。

広い境内は豊富な樹木に覆われ、台地からの湧水を集めた池もある。

苔(こけ)むしたかやぶきの山門を出て、名物深大寺蕎麦(そば)の店の並ぶ門前を東

に進む。

不動堂のそばで車道を横切り、南側の神代植物公園附属の水生植物園に入った。

花菖蒲園から中央部を貫く木道を進み、中ほどの中池とはす池の間の木のベンチ周辺に

11時55分に着き、昼食にする。

はす池の向こうの斜面にも、ヒガンバナが咲き出していた。

== 野川右岸を逆行して東小金井駅へ ==

記念撮影とミーティングを済ませ、12時43分に出発した。すぐ先の色づいた水田の

横から西側の広葉樹林下を進む。

入口近くで折り返して斜面を上がって深大寺城址へ。

上の広場の一角に土橋と空堀の一部が復元されているが、城の説明板などは無い。傍ら

のソバ畑には、まだ発芽して間もないソバが淡い彩りを見せていた。

水生植物園の門を出て車道を西に向かう、この通りにも何軒かの蕎麦店があるが、店の

前に待つ人が列をなす店と、そうでない店とがあり、味の違いが推察される。

車道沿いの流れ際に、かやぶき屋根の水車小屋があった。「調布市深大寺水車館」で、

ここに昭和30年(1955)頃まで使われていた水車小屋があり、それをしのんで造ら

れたという。

都道12号、武蔵境通りを横断して、少し下って野川の橋を渡る。

明大附属高校と中学校の正門前を通過し、都道123号の西側に広がる都立武蔵野の森

公園に入った。

西側が、7月26日に小型機が近くで墜落事故を起こした調布飛行場。公園中ほどのサ

ッカーグランドから撮った映像を、テレビで何度も見ているが、そのグランドのそばで小

休止した。

公園を北に抜けて都道123号を横断し、大沢五丁目へ。大沢調整池の東に回り、再び

野川右岸の遊歩道に入る。対岸に、午前に前を通過した長谷川病院が見え、少し進むと小

さい水車小屋がある。

500mほど先には「三鷹市大沢の里水車経営農家」があり、希望者は入って、ボラン

ティアの方の説明を聞く(入場料100円)。

ここには、かやぶき屋根の母屋(おもや)↑と水車小屋、製粉小屋、土蔵などが残され

ていて、江戸時代の文化5年(1808)から昭和40年代(1965~)まで水車を使

った精米・製粉作業を行っていたとのこと。

母屋には、古い機織り機が残されていた。

水車小屋には直径約4.6m、幅約1mの胸掛け式という大きな水車があり、その動力

を利用した木製歯車が複雑に組み合わされ、杵(きね)14本、挽き臼(ひきうす)2台、

やっこ飾2台、せり上げ2台という多くの装置を動かす精巧な造り。

このような大形で複雑な水車を見たのは初めてで、都の有形文化財や国の日本機械遺産

に認定されている。

かつて三鷹市内には11基の水車があり、ここ大沢地区には野川を利用した水車が6基

あったという。

対岸の河川敷に立つアオサギを見て、すぐ先の御狩野橋でいったん川を離れる。人見街

道を西に少しで龍現寺へ。

近くに生家のある新選組組長、近藤勇の菩提寺で、道路際に近藤勇の胸像があった。

参道奥の大きなサルスベリが咲き残り、本堂前の広場両側には雌雄の大イチョウが立つ

ている。

本堂左手から墓地に回ると、本堂際に近藤勇の墓があり、都指定文化財となっていた。

そばに、野川対岸の大沢の里の横穴古墳ゆかりの、横穴古墳供養塔と記された珍しい石

碑もあった。

野川右岸に戻り、東八道路下で橋を渡って左岸の遊歩道に回る。わき水広場で遊ぶ子ど

もたちの横や、湿地になっている自然観察園沿いを進む。

対岸には緑豊富な野川公園が続いている。

西武多摩川線の高架下をくぐり、二枚橋際から北斜面を上がる。東町五丁目から四丁目

へと住宅街を北進し、JR東小金井駅近くに15時41分に着く。全員、そばの「餃子の

満州」に入り、ビールで乾杯してしばらく歓談、17時10分に東小金井駅に戻り帰途に

ついた。

(参加 13人、天気 曇、距離 15㎞、地図(1/2.5万) 吉祥寺、歩行地

小金井市、三鷹市、調布市、歩数 28,700)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

前回投稿から10日余りが経過したのは、5月23~24日の日間、茨城県東部へカン

トリーウオークに出かけ、中1日をおいて26~28日には奈良県に出かけたため。それ

らの行程などは順次アップします。

=======================================

2015年5月23日(土)

カントリーウオークグループで毎年春に実施している1泊のカントリーウオークに、4

年ぶりに参加した。

JR常磐線の水戸駅に10時に集合し、10時43分発鹿島臨海鉄道の鹿島神宮行き1

両ワンマンのディーゼル車に乗る。

無人の涸沼(ひぬま)駅に11時7分に着いた。高架の線路際に2階建ての駅舎がある

が、ドアは閉まり中のトイレは利用できない。

今回の担当のTさんからコース説明があり、11時18分にスタートした。

駅前の標高3.6mの三角点↑を確認して東に向かい、大谷川の橋の先から林間の草道

を台地に上がる。林間のエゴノキが、花をいっぱい付けていた。

林を出ると畝(うね)に黒いビニールを被せた畑が広がり、サツマイモの植え付けの準

備が進む。

今日明日歩くエリアは茨城特産のサツマイモの生産地で、すでに植えてある畑も多い。

広いジャガイモ畑には、白い花がたくさん咲いていた。

畑から自宅に戻る途中、車から声をかけてくれた男性に教えてもらい、抜け道を次の台

地に上がり、八神神社↓の横を下って箕輪集落東部に出る。

ケヤキの高木の立つ民家の横から田んぼの間の農道を抜けて、涸沼南岸にある茨城県開

発公社運営の公共施設「いこいの村涸沼」に向かう。

シジミ直売店の横を入り、いこいの村の多目的グランドやプールの横を東進して、宿泊

施設のある建物の前を通過する。

建物の周辺は、新緑の木々と芝生の緑が豊富な広場になっている。

さらにテニスコートや船だまりの横を回り、12時22分にグランドゴルフ場↓のそば

に着き、ゴルフ場横の階段にシートを敷いて昼食とした。

13時7分に出発し、広いグランドゴルフ場でのプレイを眺めながら、メタセコイアの

並木を東に抜けて涸沼南岸の遊歩道に回る。

東西に長い涸沼は面積9.3㎢あり、満潮時には海水が逆流する汽水湖。シジミの生産

が1999年には全国4位だったが、護岸工事などで近年は漁獲高が低下しているらしい。

フナ、ナマズなど淡水魚のほかにハゼ、ボラなど回遊魚も見られ、釣り魚の種類が国内で

最も豊富な湖沼だという。

湖面では漁をしている小舟が見られ、湖岸近くにはジッと動かないアオサギが立ってい

た。

湖面からは時々、ボラらしい魚が飛び跳ねるのも見える。湖の北側にはアシの茂る雑草

地が広がり、ウグイスやキジがしきりに鳴く。

少し進むと、湖に入って手網で漁をしている人がいる。聞くと、シラウオを捕っている

が、今日は風向きが違うので収穫は少ないとか。

すくい上げた小魚は、すぐに湖に放していた。

1㎞余り湖岸を進んで弁天鼻と呼ぶ突端まで行き、小公園があったので小休止する。木

の下に幾つも不思議な小穴が空いていて、小学生が短い棒に疑似餌を付けて、ザリガニ取

りをしていた。

南側の集落を進んで神明宮に上がり、集落の北側台地に抜ける。

実の大きくなったソラマメ畑などの横を進み、田植えの終えたばかりの谷地田を横断す

る。

次の台地への上がり口に、二十三夜塔や馬頭観音、お地蔵さんなど20以上の古い石仏

が並んでいた。

林の横から北側の台地に上がり、標高29.2m三角点近くを通過し、少し先の木陰で

小休止した。その先にはメロンのビニールハウスが幾つかあり、ハウスをのぞくと実はか

なり大きくなっている。

昭和集落の辺り、ポツポツと住宅はあるが、多くは植えて間もないサツマイモ畑やビニ

ールハウス、植え付け前の畑などが広がる。道は次第に左にカーブして東に向かい、車道

を横断するところで標高29.1m三角点を確認する。

その先も広いサツマイモ畑が多く、スイカのビニールハウスのそばには、間引きしたス

イカ玉がたくさん転がっていた。

田崎集落の中心部も家並みはほとんど無く、「ぶなしめじ食菌センター」の横を通過す

る。

小さな道祖神が祭られたY字路を左に進み、和田集落に入る。鹿島臨海鉄道の高架が見

えてきた三差路際の店で、アイスクリームや飲料を求めて最後の小休止をした。

大谷川沿いの植えたばかりの水田を横切り、鹿島臨海鉄道の高架橋下を東に抜けて下太

田集落に入る。一木神社前を通過し、16時7分に涸沼駅に戻った。

ホームで記念撮影をして、16時13分発勝田行き1両のワンマンカーに乗る。今日泊

まる民宿のある大洗(おおあらい)駅には16時29分に着いた。

(参加 11人、天気 晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 磯浜、小鶴、歩行地

鉾田市、茨城町、歩数 21,900)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年5月10日(日)

春の連休から続く晴天となったこの日、カントリーウオークグループの例会に参加する。

集合は西武狭山線の下山口(しもやまぐち)駅。3組に分かれて10時5分に出発した。

== 「荒幡の富士」から狭山湖堤へ ==

北側を走る県道55号を東北に400mほど進み、最初に仏蔵院へ。

仏蔵院は、山口貯水池(狭山湖)造成で湖底に沈んだ大字勝楽寺(しょうらくじ)から

移転したとのこと。狭山三十三観音霊場2番、奥多摩新四国霊場八十八ヶ所73番霊場で

ある。

緑多い境内に大株のツツジが幾つか咲き競い、正面に大きな本堂が立つ。

ツツジの近くのシナノキは↓、花を終えて実がふくらんでいる。山門の近くには、モク

セイの古木が高く枝を延ばしていた。

県道を少し戻って三差路を東へ、西武狭山線の踏切を越えて南進し、住宅地の横の谷間

を進むと茶畑があり、30人前後のグループが茶摘みを始めようとしていた。

その横の涼しい林間を緩やかに上がって、県の「狭山丘陵生きものふれあいの里センタ

ー」に入る。

館内で、狭山丘陵の動植物や魚などの展示を観覧後、前のベンチで小休止する。周辺は

所沢市の「荒幡富士市民の森」で、広葉樹林の新緑が気持ちよい。

林間を少し回って稜線に出て、浅間神社の横から荒幡富士(119m)山頂に上がった。

明治17年(1884)から32年(1899)まで、15年かけて地元荒幡村の富士

講信者や近隣の有志などが築いた人口の富士山で、後に文人大町桂月も、築山碑にそのこ

とを明記しているという。

本ものの富士山は雲に隠れていたが、都心のビル街や所沢の中心街、小手指駅周辺の建

物群↓、西武ドームなどの展望を楽しんだ。

南に接する西武園ゴルフ場との間を西進して住宅地に出て、V字状に折り返して住宅地

の南端まで進む。

以前も見たが、庭先が花で埋め尽くされた住宅があった。

その横から林間を緩やかに上がり、多摩湖(上湖)の北岸に延びる車道に出る。北に少

し下り、大塚の住宅地を西に抜け、急階段を下った次の斜面が「トトロの森6号地」。

新緑したたる広葉樹林の間を上がり、西武園ゴルフ場の北側で小休止した。

次のポイント、中氷川神社に回ると昼食地に着くのが遅れそう。この先も、地図上に鎖

線が狭山湖取水塔に向かって真っ直ぐに延びている東京都水道局の送水管埋設地の上を進

むことにする。

西側に下って草付きの堤防を進む。ニセアカシヤや、ミズキなどの花がたくさん咲いて

いた。

次の斜面も林間を上がり畑を横断し、さらに急降下して住宅の横を上がって畑に出る。

畑の隅のボタンやシャクヤクがきれいな花を見せる。

さらに、畑の間や住宅地の間の細い斜面などを進む。ひと筋北側の住宅地を進み、西武

球場前駅近くで細い流れと西武狭山線の高架下を通過する。県道55号を横切り、上山口

の住宅地を西に抜けた。

狭山湖堤防下の運動公園下部を北進し、堤防の北端に向かって上がる。遊歩道斜面には

ツツジの並木が続き、花が見頃である。

12時34分に、昼食地である狭山湖堤防北端の東屋(あずまや)に着いた。そばのサ

クラの緑陰で昼食を始め、間もなく後続の皆さんも到着した。

== 北野天神から小手指原古戦場へ ==

食事と休憩を終えてミーティングをして、雲が増えて日射しが遮られて歩きやすくなっ

た13時45分、スタートした。

車道を横断して東へ、円筒形の水道タンクの横を進む。広葉樹林が終わると狭山茶の茶

畑の斜面が広がり、新緑がみずみずしい。

住宅が現れた辺りに藤森稲荷神社の小ぶりな社殿があり、傍らにフジの古木があるが、

花はすでに終わり若葉に覆われていた。

家並みの間を少し下ると、大きな本堂が目に付く全徳院の門前に出る。武蔵野三十三観

音第12番札所でロウバイの寺として知られているが、葬儀中だったので境内には入らず、

横を通過する。

すぐ先から小さい流れ沿いの歩道を進み、小手指公民館に寄る。住民が拠出した衣類の

チャリティバザーや写真展を開催中で、かなりの入館者である。

北野天神前交差点から県道179号を東にすぐ、石段を上がって北野天神社に入った。

景行天皇の時代、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東征の折に創建し、その後、長

徳元年(995)に菅原道真五世の孫、修成が武蔵守になり京都の北野天満宮を祭り、以

後、北野天神と称するようになったという。

西側の鳥居から出て、住宅地を北西に抜ける。北野中の西まで進むと埼玉県史跡「小手

指原(こてさしがはら)古戦場」碑と説明板があり、傍らのベニバナトチノキが花を見せ

る。

説明板には、「元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉攻めのためこの地に集まり、5月

11日に迎え討つ鎌倉軍と30余回打ち合うが勝敗つかず、新田軍は入間川(狭山市)に、

幕府軍は久米川(東村山市)に引いた」こと、

背後の白幡塚(しらはたづか)は、源氏の末裔(まつえい)である新田義貞がここに陣

を張り、源氏の旗印とされる白幡を立てたという伝承がある」ことなどが記されている。

広葉樹林に覆われた白幡塚の上には、「白幡塚」碑と二つの小さい祠(ほこら)が祭ら

れていた。

誓詞橋(せいしばし)交差点に出て国道463号バイパスに入り、北側歩道を少し東進

して茶畑の横を北に入り、今日の記念撮影をする。

所沢西高の南側を進み、「小手指ふるさと景観地」の広葉樹林の中を東に抜けて、ゴー

ルの西武池袋線小手指駅南口に15時47分に着いた。

(参加 15人、天気 快晴後晴、距離 12㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地

所沢市、歩数 21,100)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年4月26日(日)

快晴の今日は、先月に続いて山浦敬子さんのアートウオークセラピーに参加した。集合

は京浜急行の三浦海岸駅に10時。10時15分発剣崎(つるぎさき)行きバスに乗る。

バスは金田(かねだ)湾沿いに出て、県道215号を2㎞余り南下した金田バス停で下

車し、10時35分にスタートした。

県道の西側、宮ノ脇集落の中を抜ける旧道に入ると、家並みの向こうにキャベツ畑が広

がる。

Y字路を北西に入る。民家の庭先に、実をいっぱい付けた海藻が干してあった。

すぐ先にりっぱな山門の圓福寺がある。

山門を入った参道には、真ん中が空洞になったマキの古木が立つ。その先は樹齢500

年という大イチョウが両側に並び立ち、何羽かのウグイスが美声を競う。ソテツの古木も

あった。

圓福寺は三浦七福神の恵比寿神の寺で、参道には新しい七福神の石像も並ぶ。

恵比寿像は海から拾い上げたものとか。そのことを記した説明板が石段下に立っていた。

石段を上ると、左に平成8年(1997)落慶の鐘楼堂が、正面に昭和7年(1932)

再建というの銅葺きの大きな本堂がそびえ立つ。

本堂前の常緑広葉樹の枝は、龍のような形をしていた。

石段下まで戻ると、境内の一角の小さい建物にかわいい土人形がたくさん並んでいた。

この寺に生まれた村上タカさんが、自宅などで陶芸教室を開く傍ら、益子から取り寄せ

た土を電気釜で焼いた作品のよう。すでに200以上の石膏があるという。

北に向かう道、ツツジが鮮やかな彩りを見せ、民家の垣根のカナメモチの一部の枝だけ

に、細かな花が咲いている。

北側の蛭田集落に入り、緩い斜面を台地上近くまで上がる。大きな日本家屋風の建物の

白壁に、十字架のあるのが目に付いた。

門には三浦修道院の表示が出ていて、その先は行き止まり。

戻って集落の中心部のT字路に出る。すぐ手前の家の玄関周りに、たくさんの人形が並

んでいた。

T字路の北側に、かやぶき屋根にトタンを被せた旧家を見下ろし、南西への未舗装の道

へ。クスノキなどの木に囲まれた一角に、小さな祠(ほこら)が祭られていた。

その先の民家の庭には、オオデマリがあふれる光を受けて咲き競う。

車道に合した辺りは高台で、東側に金田漁港や霞む房総の山並み、その間を通過するタ

ンカーらしい大型船舶などが望まれる好展望地。

ここでスケッチタイムとなり、5分ほどでそれら景色を思い思いにスケッチブックに描

いた。

傍らの畑のキンセンカが鮮やかな彩り。ムラサキの花を見せるこの花の名は、誰も分か

らない。

少し下ると、白フジも満開である。

宮脇集落の神社に向かう途中、台地上の畑に植えるスイカの苗を、外国の方も含めて数

人の若人が軽トラックから運んでいた。特産の三浦スイカは、これから育つのだ。

宮脇の三差路に、江戸時代の青面金剛など3基の石塔が並ぶ。近くにも、かやぶき屋根

にトタンを被せた旧家が残っていた。

そばの家の道路際で、ギョリョウバイの小さな花が咲き出している。この花を見たのは

初めてだ。

T字路を左折して12時5分に走湯神社に着き、社殿左手の木陰で昼食とする。

走湯神社という名の神社も初めてだが、歴史などを記したものはない。ここでも間近に

ウグイスの競演を聞く。

境内には、かなり枝を払ったイチョウの古木や御輿蔵(みこしぐら)らしい建物がある。

食事を終えて先ほどのスケッチ作品を見比べ、12時40分頃、神社を後にした。

少し東進して十字路を南下し、水神集落の清伝寺に入る。開山は建武年間(1334~

5)、本尊は聖観世音菩薩で、三浦観音霊場の八番霊場である。

境内に「かっぱの証文」の説明板があった。「昔そばの鈴川にかっぱが住み、里人にい

たずらするので困り、かっぱを捕らえてこらしめていると、聞きつけてきた和尚が見かね

て止めに入り、かっぱを助けてさとし、かっぱは前非を悔いて詫び状門を書いた。」とい

う話が、この寺に残っているという。

境内には、猫地蔵の墓や愛犬の墓もあった。本堂の横で今日の記念撮影をする。

寺を出て畑の中を南西に進み、丸山の台地上部にある小さな神社に上がる。周辺に民家

はなく、神社の名も分からない。

台地上部もキャベツなどの畑が広がり、金田湾を回った東北部にある、横須賀火力発電

所らしいタワーと建物が望まれる。

収穫中のキャベツ畑の横の農道を南西に進む。

古い庚申塔の並ぶ先から林間の抜け道を標高50m付近まで上がる。

農道に出た辺りには、野生のフジが咲いていた。

南側の対斜面に段々状のキャベツ畑を見ながら、ヘヤピン状に折り返して東に下る。大

きな倉庫の建物横を上がり、ネギ畑などの間の直線状の道を進む。

三浦スイカを植え付け中の畑の先で、三浦霊園の墓石展示場横に出た。

展示場のトイレを借りて、そばのベンチで小休止する。

東進して仙神集落を東に下り、金田湾沿いの県道215号にある岩浦バス停に14時26

分に着く。待つ時間も無くバスが来てすぐに乗車し、三浦海岸駅に戻った。

皆さんと別れ、14時50分発上り電車で帰途についた。

(参加 6人、天気 快晴、距離 5㎞、地図(1/2.5万) 三浦三崎、歩行地

三浦市、歩数 10,200)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

2015年4月5日(日)

ソメイヨシノが見頃だがあいにくの小雨の中、カントリーウオークグループの第222

回例会に参加する。集合地はJR武蔵野線の新秋津駅。集まったメンバーは4組に分かれ

て、10時8分にスタートした。

== 空堀川右岸から柳瀬川右岸へ ==

まずは、駅の西北すぐ近くの秋津神社へ。朱塗りの柱と白壁の拝殿はコンクリート造り

だが、覆屋の中の本殿には仙人などの精巧な木彫が施されていた。

西武池袋線の踏み切りを渡り、右折してJR武蔵野線をこ道橋で越え、野塩一丁目の住

宅地を東進して明治薬科大正門前に出る。休日は園内の薬草園が公開のはずだが、今日は

西武鉄道のウオーキングの影響か、閉は閉ざされていた。

東を流れる空堀川の橋を渡り、右岸沿いに残る清瀬中里緑地保全地域の遊歩道に入る。

今日まで「清瀬カタクリまつり」を開催中だが、わずかに残るカタクリも花のピークは過

ぎていた。

でも、斜面林の広葉樹は、やわらかな若葉の彩りを見せ始めている。

保全地域を抜けて東へ、清瀬四小前を通過して中里二丁目の東光院に行く。

シダレザクラとソメイヨシノが見頃で、下枝を切って高く仕立てたイチョウも目に付く。

北側で都道15号・小金井街道を横断して、柳瀬川右岸に設けられた「柳瀬川回廊」と

呼ぶ遊歩道を下流に向かう。今日開催中の西武鉄道のウオーキング参加者と次々に行き交

うので、堤外に下りて芝生の道に回る。

対岸の満開のソメイヨシノ、流れ沿いのヤマザクラやハナモモ、流れに泳ぐカルガモや

アイガモなどを眺めながら進む。

対岸に、清瀬金山緑地公園の萌え出る若葉の木々が近づき、金山橋を過ぎると右岸堤防

上には満開の桜並木が続いている。

桜並木の南側に並ぶ中里団地の間を抜けるに次の三差路で南側への道路に入り、団地南

側の斜面林に下ると、この緑地にもわずかながらカタクリが咲き残っていた。

斜面林と団地の間の土の道を東進したが、次の道路のところで行き止まり。横断する道

路に出て再度右岸堤外に回り、ちょうちんの下がるソメイヨシノの花の下を進む。

広い堤防には桜まつりの屋台も出ていたが、雨で来客は少なそう。

城前橋のそばまで進み、そばの昼食地、下宿地域市民センターに12時18分に着いた。

雨が止まないので館内ロビーと玄関左手に分かれて座り、昼食をする。

== 滝の城址から柳瀬川左岸を逆行して東所沢へ ==

13時15分に出発し、すぐ先の旧森田家住宅に行く。市内野塩にあった江戸時代中期

の農家を移築したもので、4月から土日は公開されていて、自由に入って建物内部が見ら

れる。

土間のかまどには火が入り、いろりのある部屋の隣には古い機織り機も残され、柱も床

も黒光りしている。

裏にはつるべ井戸があり、玄関を入った上には、わらでつくった大蛇が飾られていた。

鳥居の横に、市の天然記念物で樹高26m、樹齢350年を越えるという大ケヤキの立

つ八幡神社を抜けて、隣接する円通寺へ。

天保15年(1844)再建という長屋門は市文化財。暦王3年(1340)の創建と

いわれ、清瀬市内では最古の寺で、本堂横のシダレザクラが咲き始めていた。本堂前のシ

キミも花盛り。

山門のそばに、平成19年当時の住職が奈良県の尋常高等小学校時代の同級生で、石材

店の長男だった中尾邦三作の弘法大師石像が安置されている。中尾氏は太平洋戦争中にビ

ルマで24歳の時に戦死したという。

地域市民センター近くの三差路まで戻ると、道路を挟む木の間に旧森田家住宅で見たの

と同様な、わらの大蛇が下がっていた。

都県境の城前橋を渡って所沢市に入り、柳瀬川左岸沿いに咲くソメイヨシノを背に記念

撮影をする。

背後の滝の城址公園に入ると、JR武蔵野線の高架橋そばに大きな東屋(あずまや)が

あった。

そばにソメイヨシノも咲き競っているので花見の宴の場として入り、14時半頃までの

1時間近く歓談する。

公園内を台地下まで進んで淡い新緑の下を東に回り、滝ノ城址の東側斜面を上がって城

集落に入る。集落を抜ける旧道を西進して行くと、民家の庭に色鮮やかなミツバツツジが

咲いていた。

北側から城址公園の遊歩道に戻り、空堀や三の丸跡などを回り、本丸跡にある城山神社

境内へ。

滝ノ城は北条氏側の持ち城と考えられ、八王子の滝山城の支城といわれ、天正18年

(1590)、豊臣秀吉の小田原城攻略の際、落城したものと考えられるという。

南面が落ち込んでいるので、通過してきた柳瀬川沿いの桜並木や中里団地などの展望が

広がる。

西側の車道を下って城前橋の手前まで戻り、柳瀬川左岸沿いを午前中とは逆行して上流

に向かう。

堤防上の大きなクヌギにたくさんの花が下がり、流れのそばには色鮮やかなハナモモが

咲く。

清瀬金山緑地公園に入り、二つの池沿いの木道を進む。

ヤナギなどの茂る湿地側の水たまりに、真っ黒に固まるおびただしいオタマジャクシが

群がり、二つ目の池の護岸上にはカワセミが見えた。

テントの下でバーベキューを楽しむ幾つかのグループを見下ろし、金山橋北側のトイレ

付近で小休止する。そばの木の枝に、4羽のニワトリが止まっていた。

南側、三つ目の池の向こうの、若木のシダレザクラが池に影を映し、芝生広場の大きな

ハクモクレンも花盛り。

橋から延びる車道を北進して、本郷集落の東福寺に入る。東側には社殿造りの建物も並

んでいる。

境内のシダレザクラもほぼ満開。本堂背後の急石段を上がると、大きな白亜の守護観音

像が立ち、観音像前からは柳瀬川沿いの展望が広がる。

西側から観音像の背後に回る車道を台地上に出て、畑の中の農道を進み、ゴールのJR

東所沢駅には16時58分に着いた。

(参加 16人、天気 雨後曇、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 志木、所沢、

歩行地 東村山市、清瀬市、所沢市、歩数 20,700)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

、

、