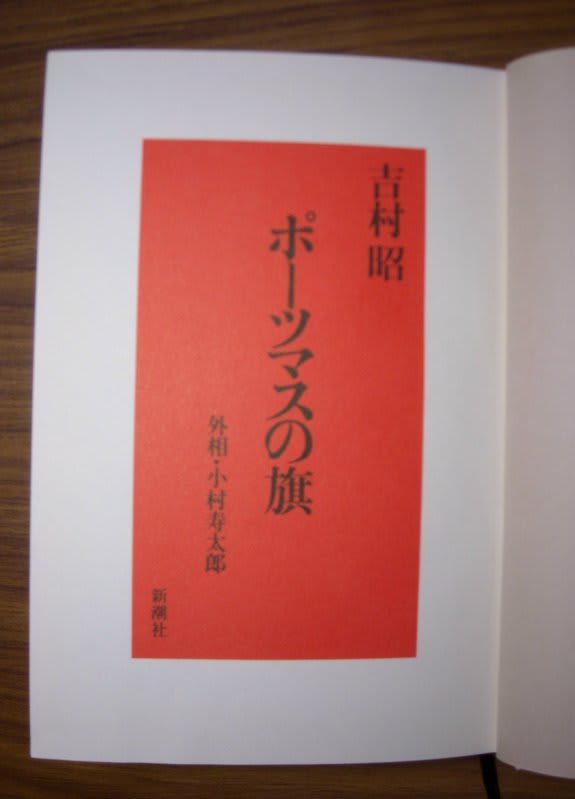

吉村昭ならではの徹底した取材調査・資料収集に基づいて、歴史的事実が丹念に呈示される頁が続く。読み進むにつれて、事実の集積の力が読む側の心を揺り動かし、やがて名状しがたい感慨の渦中でこの本を閉じることになる。

1904~1905年(明治37~38年)の日露戦争の主たる舞台が、日本でもロシアでもなく、中国大陸であったことにあらためて呆然とする。ボストン北方のポーツマスは、アメリカの斡旋による日露講和条約締結交渉の地である。

1904~1905年(明治37~38年)の日露戦争の主たる舞台が、日本でもロシアでもなく、中国大陸であったことにあらためて呆然とする。ボストン北方のポーツマスは、アメリカの斡旋による日露講和条約締結交渉の地である。

欧米列強が、大国ロシアの勝利を当然視する中、日本軍は、難攻不落と称された旅順を占領することに成功、奉天の大会戦でもロシア軍を敗走させた。対馬海峡では、日本艦隊の巧妙な作戦によりロシア艦隊(バルチック艦隊)に壊滅的な打撃を与えた。

人々は、日露両国陸軍の決戦ともいうべき奉天大会戦に続いて、日本海軍がロシア艦隊を壊滅させたことに熱狂した。

しかし、日本側の戦死者も4万6423人にのぼり、戦争で失ったものは莫大だった。戦争が長期化すれば、物資、人員、財力の差が表面化する。軍部も政府中枢も天皇も、ロシアとの講和を急いだ。

宮崎県日南の小藩の下級武士だった小村寿太郎が政府の要職に就くようになったのは、好運もあったろうが、鋭い洞察力、深い判断力、果敢な実行力があったからこそ、だろう。英語も仏語も流暢に話せた。彼は、誰もが嫌がった全権を引受けた。

身長180センチほどのロシア全権ウイッテを相手に、小村寿太郎は身長143センチながら終始泰然自若として、決死の覚悟を秘めつつ堂々と渡り合った。

8月29日、ポーツマスで小村全権とウイッテの間で全条件の妥協が成ったことは、30日夜の号外で東京その他各地に伝えられた。講和条件そのものに不満をいだいていた人々は、抑留艦艇引渡し、ロシア極東海軍力制限、償金支払いの3要求を放棄し、さらに樺太北部もロシアへ返還したという報に、激昂した。

人々がそのような感情をいだいたのは、政府が戦争の実情をかたく秘していたことに原因のすべてがあった。海軍は完全に制海権を支配していたが、陸軍は大増強されたロシア軍と戦闘を続ければ勝利の確率が少なく、またそれによる軍費の膨張で日本の財政が崩壊せざるを得ないことを知らせることはしなかった。

その理由は、ただ一つであった。もしも、憂うべき実情を公表すれば、ロシアの主戦派は勢いを強め、講和会議に応ずるはずがない。たとえ講和会議が開催されたとしても、ロシア側は日本の要求を拒否し、逆に不当な提案を押し付けてくるに違いなかった。

そうした内情を知らぬ国民は、講和条約を締結した小村全権とそれを支持した元老、閣僚に怒りをいだいたのだ。

新聞各紙は、9月1日、日露講和条約の成立を大きく報ずると同時に、一斉にそれに対する激しい非難の論説を掲載した。「斯の屈辱」「敢て閣臣元老の責任を問ふ」「遣る瀬なき悲憤・国民黙し得ず」などの見出しのもとに、ロシアに屈した日本の軟弱外交を責め、中には国民が一斉に立ち上り暴動をひき起すのも時間の問題だ、と説く新聞もあった。新聞の論調は日増しに激越なものになっていったが、徳富蘇峰の主催する「国民新聞」のみが条約の成立を容認する社説をくりかえし掲載していた。

9月5日、講和反対の群集の暴動により、東京市の派出所の7割以上は焼失し、 9月6日には、各地のキリスト教会が(ロシアはキリスト教国という理由で)放火、破壊された。 電車16台も焼かれた。日比谷公園での集会から始まったこの暴動は、「日比谷焼き討ち事件」と称された。国民新聞社も小村寿太郎の家も襲われた。

政府は東京市周辺に戒厳令の一部を施行した。東京に次いで、横浜、神戸でも騒擾が起こった。その後も、小村寿太郎は批判され続けた。

著者の吉村昭は「あとがき」で、戦争と民衆との係わり合いの異様さに関心を抱き、また、講和成立が、後の太平洋戦争への起点になっていることにも気付いた。つまり、明治維新と太平洋戦争を結ぶ歴史の分水嶺であることを知った。と述べている。

ポーツマスから帰国後の小村は、結核性の持病を抱えながら、講和内容の具体化に奔走した。欧米露を相手に堂々かつ紳士的に渡り合った小村だが、韓国と清国に対しては威圧的で、韓国併合(日本による植民地化)推進の主役でもあった。政治家として極めて有能な人物だったが、その足跡の歴史的評価は複雑にならざるをえない、と思う。

昨今の日本を取り巻く不穏な情勢と国内世論の昂ぶり、そしてマスコミの一面的報道の中で、吉村昭の言う「戦争と民衆との係わり合いの異様さ」を考えると、心が暗くなる。

小村には妻と3人の子がいたが、家庭の幸福には恵まれない人だった。また自ら家庭を顧みることもしない人だった。外相辞任後まもなく、持病の悪化により死去した。56歳だった。