11月10日(金)のつづき。憾満ヶ淵の駐車場を出発し金谷ホテル歴史館へ向かう。

金谷ホテル歴史館は、国道122号沿いにあり、日光田母沢御用邸記念公園からは歩いて5分とかからない距離にある。

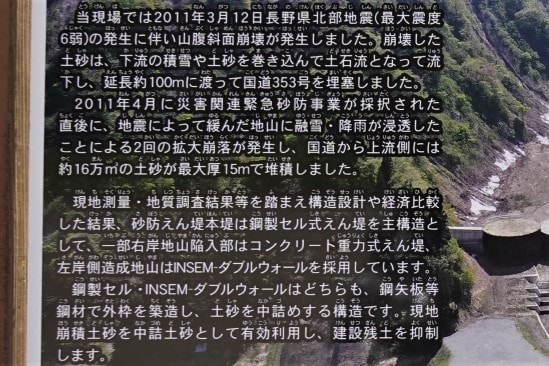

『金谷ホテル歴史館』は、日本で最も古い西洋式リゾートホテル「金谷ホテル」の前身である「金谷カテッジイン」の創業家屋であり、江戸時代の武家屋敷と明治初期の増改築を現代にとどめている。

長く大切に保存されてきた「金谷侍屋敷」と「土蔵」は、平成26年(2014年) 国の登録有形文化財となり、平成27年(2015年)3月より「金谷ホテル歴史館」として一般公開されている。

西洋式リゾートホテル発祥の地としての文化遺産的な価値だけではなく、武家屋敷の様式をそのまま残す建築遺産としても価値のある建造物でもある。(公式Webサイトより)

東照宮の雅楽師を勤める金谷善一郎は、外国人が安心して泊まれる宿として自宅を改造して、明治6年(1873年)に部屋を貸す宿業として「金谷カテッジイン」を開業。武家屋敷であったことから、外国人客は「Samurai House (侍屋敷)」と呼んでいた。

その後、明治26年(1893年)に、善一郎は大谷川沿いの高台に本格的なリゾートホテル「金谷ホテル」を開業し、現在に至る。

金谷ホテル歴史館の駐車は、お隣の金谷ホテル「カテッジイン・レストラン&ベーカリー」の駐車場を利用する。歴史館の受付けもレストラン店内。レジで入館料を支払い、入館ゲート用コインを受け取る。レストランの中を通って専用の出入口から出て、渡り階段を上ってゲートを通り、館内に入る流れとなっている。

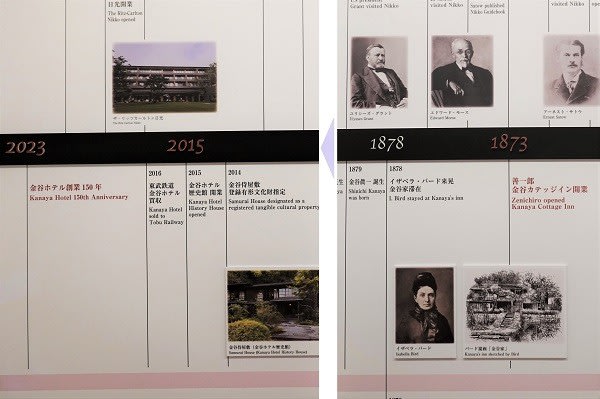

入館してスリッパに履き替える。最初の部屋は、創業150年の金谷ホテルの歴史を紹介する資料展示室。

年表の創業年と150年後の現代を抜き取る。150年も前に外国人専用の宿泊施設をここで・・・と思いを馳せる。

次に屋敷の勝手口(?)から入り、スタッフの方から説明を聞いた。

台所や居間の天井が低いのは、刀を振り回し難くするため。階段は上り口を板戸で締めることができ、直ぐには階段の所在が分からない。2階の小さい扉からは1階の様子を窺うとともに、いざとなれば1階に飛び降りることができる。敵から主や客を守り、逃がすための工夫がなされている。武家の屋敷なんだだな~と実感する。

廊下の途中から天井が高くなっているのは、明治の増改築で客室部分のためと納得。

説明を聞いている時に、室内の写真を撮っていたが何も言われなかった。しかし、見学しながら撮影禁止を示す掲示を見て、あれッ?と。どういうこと?気になったので、後日に電話で聞いた。曰く、屋外での撮影はOK。館内は個人の記録として撮影するのは構わないが、SNSなどに載せるのは禁止とのこと。

なので、写真は屋外及び屋外からの建物のみ掲載する。(面白い室内の様子が載せられず残念)

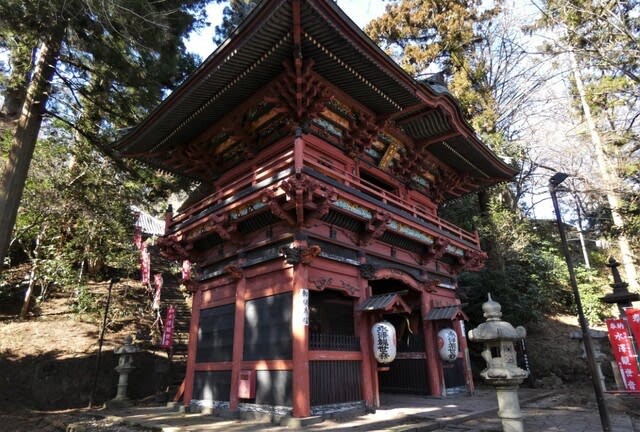

前面の道路から冠木門をくぐり、池や庭を見ながら、緩い石段を上って玄関に至るアプローチ。

正面玄関の壁に「金谷侍屋敷 SAMURAI HOUSE」の看板が掛けられていた。

落ち着いた明治初期の建物。(といっても、私の幼少期の住まいより現代風)

苔むし紅葉が映え、よく手入れをされている素敵な庭。その庭と建物がとても馴染んでいる。

変わった形の石灯篭があった。調べてみると「三すくみ※」という彫刻がなされている。(※なめくじを嫌いな蛇が動けず、ヘビに睨まれたカエルが動けず、カエルに食べられそうになってるナメクジが動けない。)

裏山からの沢水が小川となって庭にひかれ、池へ流れ込んでいる。画の右側の建物は土蔵。

井戸にはつるべ(釣瓶)が置かれて、今でも使えそうな雰囲気。

ししおどしの音に誘われ見に行く。取り替えたのか新しいようだ。

明治の初期、日本人には外国人に対する深い偏見があり、外国語や異国文化を簡単に受け入れられる環境ではなかったはず。

そのような中、英語も話さず、海外にも行ったことのない金谷善一郎が、日光という地で外国人専用の宿泊施設を作ることは並大抵のことではなかった。(公式Webサイトより))

外国との関係で歴史をみると、岩倉使節団が帰国したのが明治6年、あの鹿鳴館ができたのは明治16年、外国人を主な顧客とする帝国ホテルが開業したのは明治23年のようだ。

外国客が自由に国内旅行ができなかった時代に、日光という土地柄外国客と接する機会があったにしても、東京からは遠く離れた山間地で、21歳という若さで金谷カテッジインを開業した金谷善一郎。その思いを推し量ることはできないけど頭が下がる。

なお、金谷善一郎のホテル開業を多大な融資で支援したのが「小林年保」。元々日光奉行所の同心を勤めた幕臣の家柄で、明治の実業(銀行)家。前々回の日記でも紹介したが、日光田茂沢御用邸は、小林年保の別邸だった屋敷に他の建物の移築や増改築を加えた集合建築群である。

ちなみに、日光田母沢御用邸記念公園と金谷ホテル歴史館の両施設を2日以内に併せて利用した場合、レシートを提示すると2番目の見学料金が割引になる。

〔日光・鬼怒川散歩(この後は、間に備忘録等を挟み)、つづく。〕