2月17日(前回のつづき)、伊香保ロープウェイを下ってからは、伊香保神社の方に向かって坂道を進む。すると、崖のような斜面に「伊香保御用邸跡」の石碑を見つける。ここに御用邸があった?歩道は雪が残るけど大丈夫と思い進んでみる。

御用邸は1893年(明治26年)に建設され、1945年(昭和20年)に廃止された。建物は1952年(昭和27年)7月の火災によって焼失。往時の面影は、玄関で使用された沓脱石に今も残されている。(案内板より)なお、現在、跡地には「群馬大学伊香保研修所」が建てられている。

この地が御料地に選出されたのは、ベルツ博士の「日本鉱泉論」発表(明治13年)により伊香保が広く知られるようになり、博士が眺望の絶妙と空気の爽快を称賛したことも背景のひとつにあったのかも知れない。

さらに進むと参道でもある石段の途中に行き着く。ここから、鳥居や社殿が見え、ズームで確認する。(電線が気になる)

石段を仰ぎ見る。石段の途中に鳥居、狛犬がある。その左には手水舎。右側の石柱には「縣社 伊香保神社」とあるので、旧社格で県社ということだろう。

365段目の石段をのぼり着き、二の鳥居をくぐると、右側に伊香保神社の社殿がある。境内には雪が残り、厳かな感じが増す。

拝殿の鈴&縄は5本もある。拝殿の大きさの割に数が多いようにも感じるが、それだけ人気があるのだろう。

拝殿の後ろ側にある本殿の様子も記録。右側に「車両進入禁止」を示す案内がある。石段街の道は狭いけど、ここを同じように通る輩がいたってことかな。

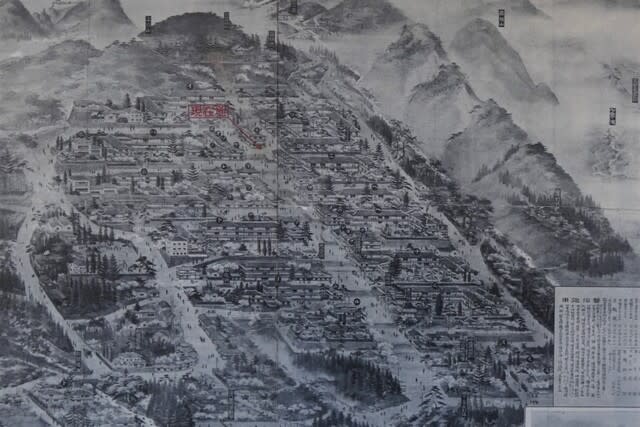

ここからは、石段を下っていく。途中、宿の壁面に明治44年の「上州伊香保温泉場全景図」が掲示されていた。伊香保の町は石垣で出来ていて、石段の両側に二層三層の旅館が不規則に並んでいるとの紹介文が添えられていた。今よりも石段の幅が広く見える。

左右の石段の間にある碑文によると、石段温泉街は1576年(天正4年)に形成されたとあり、石段の中央に湯樋を伏せ、左右の屋敷に引湯して浴場を作り、温泉宿を経営していたと。当時としては異色の温泉街は我が国第一号の温泉都市計画であり、先駆的役割を果たしていた。と記されている。

この湯の花まんじゅうの看板がある風景は、伊香保石段街のイメージ画として、他のWebサイトでも見られるところだ。

数日前、「行きたい店は調べておいて」と妻に伝えていたので、歩きながら「どこかあった?」と聞くと、「ラクスイラクザンが良さそうだった」という。そうなんだと言いつつ、目の端に「楽水楽山」という看板が。エッ!ここじゃない!?とタイミングの良さに2人ともビックリ。看板から脇道に入って店に着く。

レトロ感のある落ち着いた店内で、紅茶のケーキセットをいただく(クーポンで)。室内壁面の照明、軒下の行燈、庭、遠望などを無理くりおさめてみた。

ホテルの駐車場に戻る小道で“手造り”“元祖”を掲げる湯の花まんじゅうの店があった。しかし、店内は暗く「本日売れ切れ」との貼り紙。まだ昼前なのに、人気の店なのだろう。

なお、プレバトのスプレーアートは、伊香保ロープウェイの隣にもあり、記念写真を撮っているグループがいたので、我々もと(たまたま歩いてきた)女子高生にお願いする。もう中学生と小野利昌の作品。また、文学の小径付近では、レーザーラモンHGと光宗薫の作品を見かけた。これで、前日と併せて全部見たことになる。

ホテルの駐車場に戻ったのは昼12時少し前。駐車場は空きもあったので支障はなかったようだ。平日に来れたおかげかな。

ここから、水沢観音に向かう。(つづく)