出かけた先(旅行先)に酒蔵があったら見学したい・立ち寄りたいと思う。今回の旅行でも出発する前に探し、酒蔵に連絡しておいた。

栃木市の中心地から車で十数分のところにあるが、住所は隣の小山市になる。

1月27日(土)、ランチに蕎麦を食べてから酒蔵に向かう。

酒蔵は栃木市に3件、小山市には5件あるという。この辺りは日光連山の清冽な伏流水が数多く湧出するため、良質の米と水に恵まれた地域のようだ。

若駒酒造(株)は、万延元年(1860年)創業。酒蔵なので奥に煙突もあるし焼杉を使った塀がまわされ、この場所で間違いないけど、営業しているの?・・・と思うくらいお疲れの感じがした。

後で話を聞いたが、東日本大震災で被害があり、裏の蔵の一部を補強したりしたが全てには手が回っていないようだ。

案内をしてくれたのは「もう息子に代替わりした」というオヤジさん(元代表)。

門(?)から入って正面の蔵。木桶が干されていた。若駒酒造の蔵は、国の登録有形文化財になっている。

釜に米を入れていた。この後、蒸すようだ。

タンクが置かれている蔵内の様子。タンクが石の台に乗っているのは、下にボイラーを入れて加温する時があるため。

「発酵させているタンク。見てみますか」「良いんですか」と台を上がる。

タンクの中には、もろみが発酵中でフツフツとしていた。(画では分かり難い)

裏の蔵は天井が高く、梁や小屋組みが露わになっていた。

奥の方には麹室があり、中もチラッと見せてもらった。

ここは何をするところだろう。絞るところか。オヤジさんに聞こうとしたが、妻と二人で話しながら先に行く・・・オイオイ。

というのも、次の写真で理解できるであろう。

(前々回の日記でふれたが)妻はJIN−仁−を再放送含め何度も観ている強者だ。そして、酒蔵に行きたいことは伝えていたが、ここもロケ地ということは内緒にしていた。

なので、それと分かった時から前のめり。オヤジさんはもちろん話をしたそう。もう一昔前のことなので、名残もお疲れではある。

この階段は、ヤマサの代表(石丸謙二郎)が降りてきた階段。

野風(中谷美紀)が手術を受けた部屋。今は倉庫に。ドラマを観ていた人にしか分からない話。

ロケは市内の違う場所で撮った場面をつなげて一連の流れになっているシーンもあるそうだ。私も観ていたのでオヤジさんのロケ話は面白かった。

(こういうことを日記に載せているが、これはダメということなら即刻削除します)

ちなみに、何故ここでロケをすることになったのか?オヤジさん曰く、フィルムコミッションに登録していたからとのこと。

Webで検索すると、栃木県は東京から近く、地元自治体のフィルムコミッションがロケ隊の誘致に熱心で協力的なこともあり、ロケ地に選ばれているようだ。

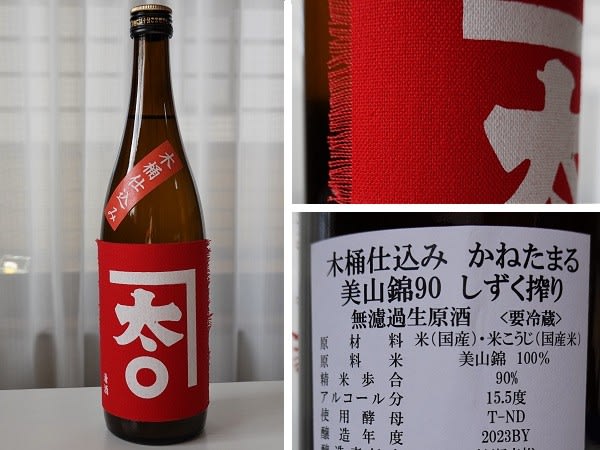

ところで、若駒酒造の屋号は「かねたまる」といい、文字では「┐太○」と表している。これを鬼瓦でも使用している。特注であろうから、その昔はそれほどに・・・。

歴史のある倉庫業や味噌・醤油製造業などの企業では、判じ文字(?)のような屋号を使っているのを見る。ヤマサもそうかな。

自分用お土産に購入したのも。こちらの屋号のブランド。何でも意味は「金たまる」とか・・・。あやかりたい。ラベルは赤い布地で素敵。ラベルには、木桶仕込み、しずく搾りとある。

江戸時代から伝わる木桶を復活させ、少しずつ手作業で搾り袋に詰めて丁寧に槽に並べて搾りを行なう。木桶は無数にある孔で呼吸をし、それにより微生物が発酵に影響を与え、独自の味わいをもたらしているという。

帰ってからまだ栓を開けていない。せっかくなので、何かの機会にいただこうと思い、楽しみにしている。

今回の旅行は、金曜の16:00前に足利市に着いて、佐野市に泊まって、栃木市を観光して、小山市の酒蔵を見て14:00過ぎに帰路についたので、結果的に栃木県南地域の4市を移動していた。有意義だった。