ヒメコウゾ(姫楮)

<学名:Broussonetia monoica Hance>

クワ科 コウゾ属 落葉低木

<学名:Broussonetia monoica Hance>

クワ科 コウゾ属 落葉低木

撮影日 2018.07.8: 群馬県

本州の岩手県以南、四国、九州の低山の林縁や道端、

荒れ地に生える夏緑性の高さ2~5mになる低木。(落葉性低木)

荒れ地に生える夏緑性の高さ2~5mになる低木。(落葉性低木)

樹皮は暗褐色で、縦に縞模様がはいる。褐色の狭楕円形の

皮目が目立つ。

皮目が目立つ。

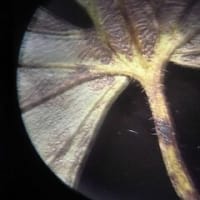

葉は互生、葉身は長さ4~10cm、幅2~5cmのゆがんだ

卵形になる。

卵形になる。

本年枝にははじめ短毛が密生するが、のちに少なくなる。

切れ込みのないものから2~3裂するものまであり、縁には

やや細かい鈍鋸歯がある。

質は薄く、表面は短毛が散生し、裏面脈上にも

短毛を密生する。葉柄は5~10mm、短毛が散生する。

切れ込みのないものから2~3裂するものまであり、縁には

やや細かい鈍鋸歯がある。

質は薄く、表面は短毛が散生し、裏面脈上にも

短毛を密生する。葉柄は5~10mm、短毛が散生する。

花期4~5月、雌雄同株、雌雄異花。

展葉と前後して開花する。

新枝の基部に雄花序が数個、新枝上部の葉腋に雌花が付く。

雄花序は短い柄があり、多数の雄花が径約1cm程の球状に付く。

雌花序は新枝の葉腋に単生する。雌花は独特の形をしている。

暗紫色の長い毛は花柱。

展葉と前後して開花する。

新枝の基部に雄花序が数個、新枝上部の葉腋に雌花が付く。

雄花序は短い柄があり、多数の雄花が径約1cm程の球状に付く。

雌花序は新枝の葉腋に単生する。雌花は独特の形をしている。

暗紫色の長い毛は花柱。

集合果は1cmほどの球形。全体としては液果のようだが、

個々の果実は核果で核がある。6~7月に橙赤色に熟す。

食べられるが、口当たりが悪い。

樹皮中の繊維は強靱であり、良質な和紙の原料として採取された。

現在では、カジノキと交配されて作出された品種(コウゾ)から

和紙が作られている。

個々の果実は核果で核がある。6~7月に橙赤色に熟す。

食べられるが、口当たりが悪い。

樹皮中の繊維は強靱であり、良質な和紙の原料として採取された。

現在では、カジノキと交配されて作出された品種(コウゾ)から

和紙が作られている。

コウゾ(楮)

<学名:Broussonetia x kazinoki Siebold>

ヒメコウゾとカジノキの雑種である。雌雄同株。新枝の基部の葉腋に雄花序、上部の葉腋に雌花序をつける。雄花序は長さ約1cmの柄があり、多数の雄花が球状になっている。雌花序は柄が短く、直径約5mmの球形で、赤紫色の花柱が目立つ。花柱は長さ約5mm、基部に2分岐した柱頭の名残りの突起がある。

コウゾとヒメコウゾは葉や花などで区別することは、

非常に困難です。

非常に困難です。

(コウゾ、ヒメコウゾやカジノキ)の仲間は古事記や

日本書紀にも現れている古い時代から人々の生活に

密着した存在でした。

この3種は明確に区別されていなかったようで 様々な

名前で呼ばれていました。

日本書紀にも現れている古い時代から人々の生活に

密着した存在でした。

この3種は明確に区別されていなかったようで 様々な

名前で呼ばれていました。

①古名「カゾ」からコウゾやカジノキに転訛したという説があります。

②樹皮から神(かみ)衣(そ)を織ったことからカミソがカウゾとなりコウゾに転訛したという説もあります。

③樹皮を和紙の原料にしていた、紙麻(かぞ)の木が由来という説などもあります

明確に区別されるようになって、ヒメコウゾが

コウゾより小型なので「姫」がつけられたのでしょう。

コウゾより小型なので「姫」がつけられたのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます