以前、自動追尾機能のない30cmドブで木星・土星を拡大撮影をするというトンデモ実験撮影会をやりましたが、今回は30cmドブ固定で視直径7"の火星を撮影するというさらなる破天荒企画です。笑

以前、自動追尾機能のない30cmドブで木星・土星を拡大撮影をするというトンデモ実験撮影会をやりましたが、今回は30cmドブ固定で視直径7"の火星を撮影するというさらなる破天荒企画です。笑前回のチャレンジでは画角のせまいASI290MCでしたが今回は面積比で4倍も大きいApollo-cでしかも火星の視直径が木星の1/7なので固定撮影でも火星が画角を通過する時間は20秒もあります。←超楽観主義

撮影方法は火星がカメラ画角を通過するポイントに望遠鏡を向けて惑星カメラの録画ボタンをクリック!20秒後に火星が通過したら望遠鏡をちょこっと戻してまた20秒間通過するのをモニターします。

で、3回分の通過をノンストップで録画すると約60秒の火星動画が撮れます。それをPIPPでセンタリングしてAS!3でスタック→ステライメージで画像処理して完成となります。なので、やっていることはISSやCSSの拡大撮影とまったく同じということになります。

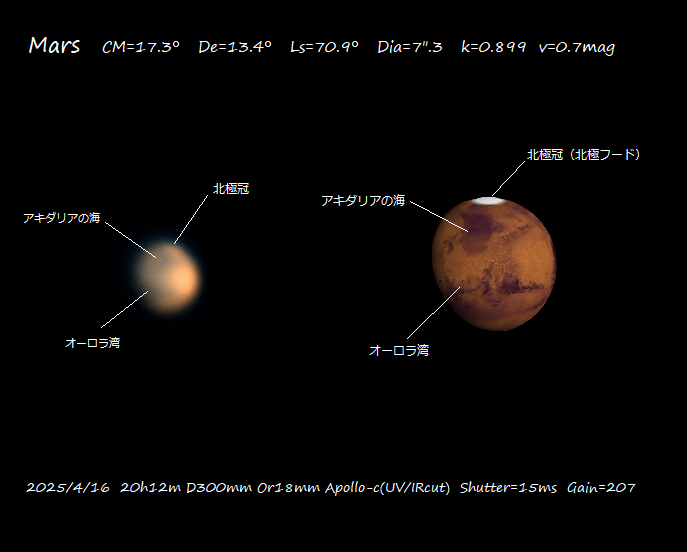

気になる結果ですが、SERのスクショ画像を見てわかるように視直径7"の火星はビックリするほどの小ささでした。Or18mmアイピースで拡大しているので合成焦点距離は7,250mm(F24)ほどです。

まー、それでもスタックして画像処理をするとしっかりアルベド模様が出てきました。瞬間風速が10m/sだったことを鑑みるとまあまあのできかな…と思います。

確認できたアルベドはわずかでしたが何となくわかるのでよしとしましょう!

確認できたアルベドはわずかでしたが何となくわかるのでよしとしましょう!

30cmドブソニアン固定で視直径7"の火星アルベドが写るとはなんとも楽しい撮影会でした。なにごともあそび心が大切ですね。

「固定で火星を撮影する」と発音すると、韻を踏んでいてラップの歌のようです。それはともかく、30cmを使ってもこんなに小さくなるとは、遠くに行ったなぁという感じです。ここのところ、晴れれば強風かにわか雨なのですが、それを押していろいろ工夫されていて面白いですね。追尾のないころの惑星観察は、少しずつハンドルを回して視野内に留めたりそれに疲れると一旦視野外まで行きすぎて戻って来るのを見てましたからね。

そーなんです。CSS拡大撮影のシステムそのままなのに、あの小さなCSSよりさらに小さいの~と思ってしまいました。笑

今はデジタル全盛の時代ですが昔のアナログ・システムも捨てたもんではないですよね。ヒントになることがたくさんあります。たくさんあると言えばホントにここ最近は天気が不安定です。なので望遠鏡の準備が終わっても撮影直前までは鏡面を汚さないように蓋をしっかりする日が続いています。早く天気が安定してほしい~。