2024年最初の火星観望&撮影記録です。

2024年最初の火星観望&撮影記録です。

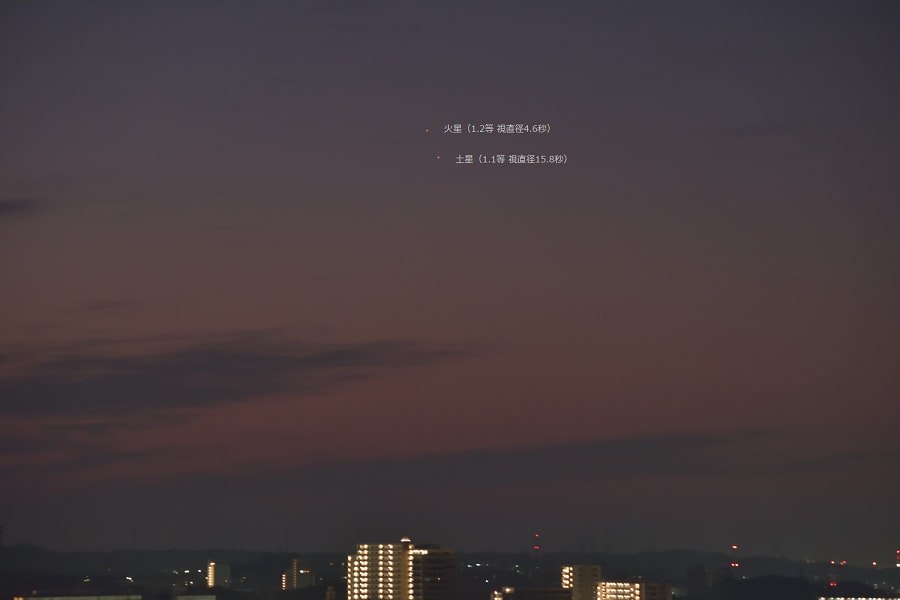

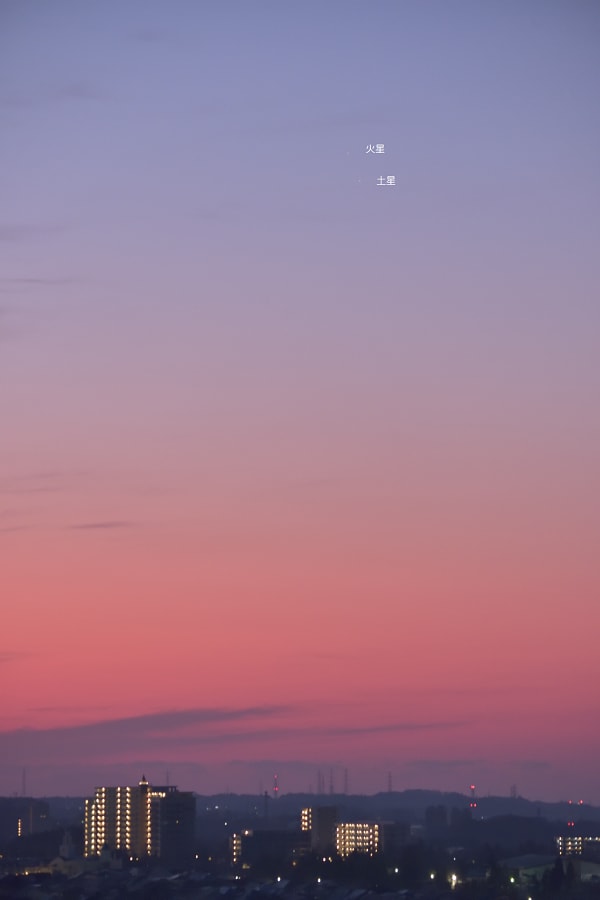

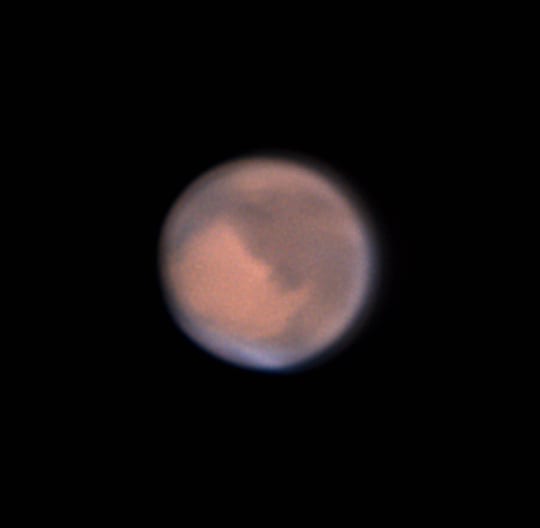

土星の撮影を終えて望遠鏡を火星に向けた時刻は3時30分を少し過ぎた頃… すでに航海薄明が始まっているので空はかなり明るくなっていました。火星高度は30°を少し超えたくらいです。

撮影の前にまずは眼視で望遠鏡を覗いてみると…うわ!ちっさ!視直径はわずかに5".7なので小さいだろうとは思ってましたが望遠鏡で見た火星は想像を超える小ささでした。

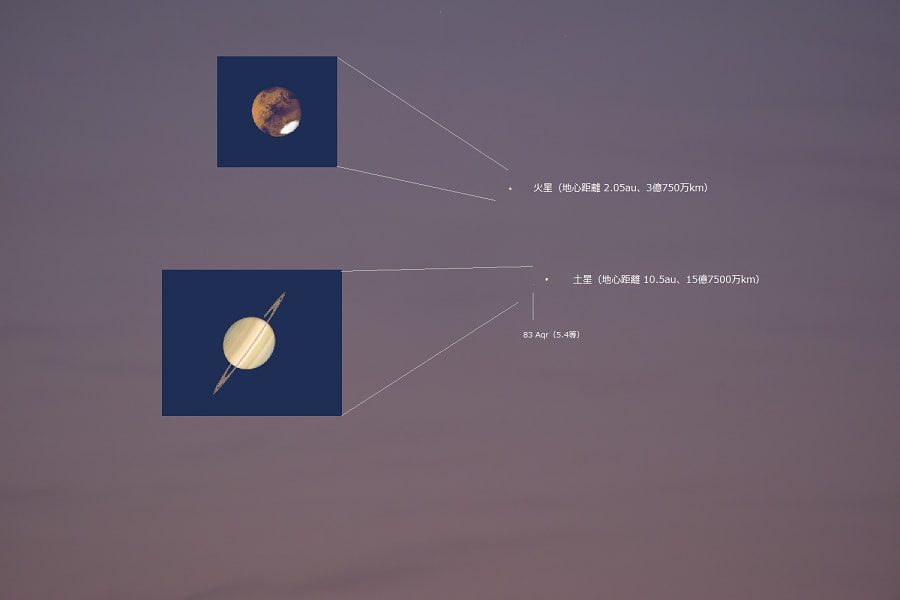

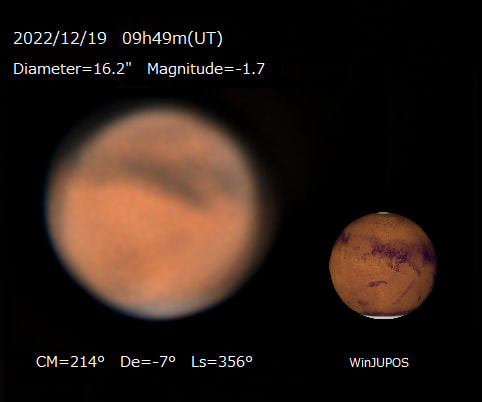

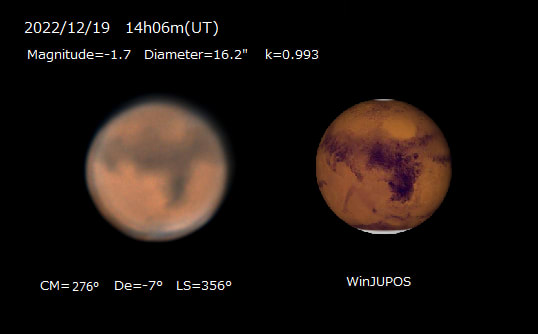

眼視では目をこらして見てもアルベド模様がまったく見えませんでしたが、撮影した動画を処理すると模様が浮かび上がりました。撮影時の中央経度は98°だったので太陽湖とタルシス三山が正面に位置しているはずですが、よく分かりませんね。

なんかかろうじて火星だと分かる程度の画像ですが、まー、視直径5".7の高度30°でこれだけ写ってくれればむしろ御の字ですかね~。

撮影データ:μ210+Takahashi 2× Ortho Barlow+ADC+ASI290MC(UV/IRcut)Shutter=7.276ms Gain=350 (58%) Duration=60s AS!3 50% of 5037 Drizzle1.5×

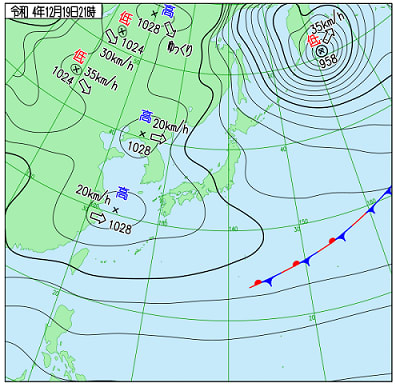

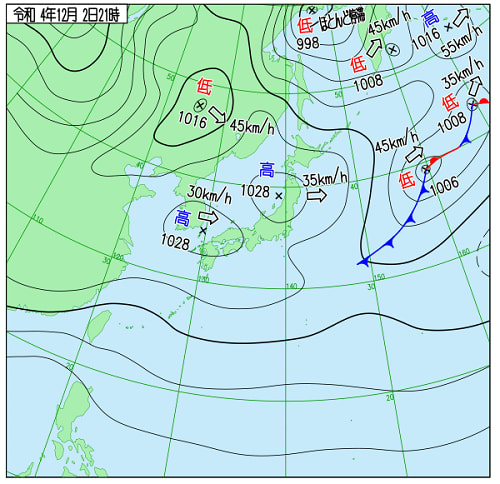

撮影時のシーイング

撮影時のシーイングさてさて、2025年1月25日に地球に最も近づく今回の火星接近は数ある接近の中でも小接近と言われるカテゴリーなので望遠鏡で覗いても拡大撮影しても実際のところは小さくてつまらな~い火星です。

しか~し、小接近(これから3回続く、2025年1月、2027年2月、2029年3月)だからこそ楽しめるポイントがあります。今日はその紹介をしていきま~す。

小接近時ならではの晴れスタ的火星ウオッチングお楽しみポイント~!

小接近時ならではの晴れスタ的火星ウオッチングお楽しみポイント~!

〈お楽しみポイント~その1〉

・火星に移住した気持ちで火星の季節を感じよう!

これはかなり無理がありますが、火星の季節と気候を知って将来の火星移住に役立てようというものです。(←そりゃ~無理がありすぎだろう)

で、撮影時の火星は冬至を過ぎた頃(下図参照)なので、北緯35度付近の最低気温が-108℃で、最高気温は-29℃です。寒すぎ! しか~し。この時期の南半球は夏なので南緯35度では最高気温が+28℃、最低気温が-30℃とかなり高めの気温になります。が、火星は大気が薄い(6hPa)ので最高気温+28℃は地表付近の気温で、たしか1~2mの高さではマイナスの気温になる観測データだったと思います。究極の頭寒足熱ですね。

撮影データ:2024.7.23 03h43m36s μ210+Takahashi 2× Ortho Barlow+ADC+ASI290MC(UV/IRcut)Shutter=16.28ms Gain=293 (48%) Duration=60s AS!3 50% of 3688 Drizzle1.5×

〈お楽しみポイント~その2〉

〈お楽しみポイント~その2〉・小接近限定!大接近の時は見ることのできない北極冠を観測しよう!

火星北半球は今が真冬なので北極冠は最大直径が1200km、北緯60度まで覆う超ビッグな極冠になっているはずですが、7月中は北極が極夜になっているのと南半球が地球に向いているので見ることができません。8月下旬になると中央緯度が0°になり、その後は北半球がよく見えるようになります。

特に11月下旬は中央緯度が15°に達するので北緯50°付近まで白くなっている北極冠を見ることができる可能性があります。北極冠は季節が進むと徐々に小さくなりますが最接近の頃は火星歴で4月19日頃なので溶け残っている北極冠を確認することができると思われます。

さらに、この北極冠は2027年と2029年の小接近の時も条件よく観測することができます。2027年には溶け残っている北極冠の様子を中央緯度23°という好条件で、2029年の接近ではほぼミニマムの大きさになった北極冠を中央緯度25°という条件で観測できます。

夏季の北極冠は雲が発生しない時期(北極冠は秋から冬にかけて雲に覆われる)であることとダストストームが発生しにくい時期(ダストストームはLs180°~Ls 0°、南半球の春から秋にかけて発生する)なのでドライアイスが消えて水の氷だけでできた小さな北極冠が見られる可能性があります。

もちろん、小接近なので視直径は最大でも2027年が13.8秒で、2029年は14.4秒なので大接近のような火星を撮影することはできませんが気象条件が良ければ予想を上回る解像度を得られるかもです。

まずは、その前哨戦として2024年小接近の火星ウオッチングを楽しむことにしましょう!