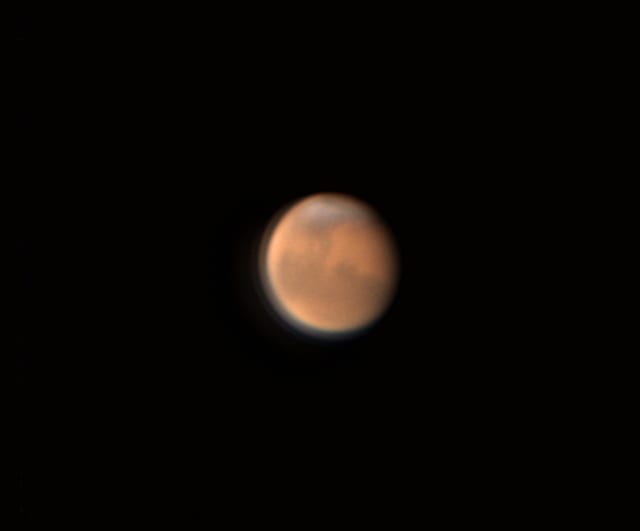

こちらは11月9日未明に撮影した火星ですが…

画像をよく見ると、火星の左側に実際には存在しない帯状の疑似模様(The Mars Edge-Rind Artefact)が現われていることが分かります。これは光学的回析現象のエアリーディスクが画像処理で強調されることで現われる現象でエッジ・アーティファクトやリンギングと呼ばれています。

この現象は、輝度差がはっきりしている岩石型惑星のエッジや月クレータの縁などで見られますが、ガス惑星のエッジでは輝度差がなめらかなので現われることはありません。

11月9日 1時40分撮影 光度 -1.4等 視直径 15.9" 輝面比 0.95

11月9日 1時40分撮影 光度 -1.4等 視直径 15.9" 輝面比 0.95

2022/11/8 16h40m(UT) CM 317° De 0° LS 335°

Duration=180s Shutter=9.717ms Gain=234 (39%) Autostakkert3 25% of 10182

*CM=中央経度 De=中央緯度 Ls=惑心太陽黄経

〈参考資料ー10月19日ブログの観望記録より〉

〈参考資料ー10月19日ブログの観望記録より〉

↑ 10月19日のブログの観望記録にあるように眼視では火星と宇宙の境界がはっきり見えるので、なんとかこの疑似模様を消したいのだが、これがそう簡単ではない。そもそもこれは光学的回析現象で必ず現われるものなので、ウエーブレット処理を軽めにかけると目立たなくなるが、無くなるものではないようです。

上記のように、おもな原因は3つほど考えられていますが、望遠鏡の開口部による回析現象ということは撮影した動画にはすでに現われている…と言えます。ということで、11月19日に撮影した動画を目を皿にして注視したところ、ふむふむ… たしかに、エッジ面にリンギングっぽい揺れが見えます。

11月19日22時28分に撮影した火星動画~火星の左側をご覧ください。

11月19日22時28分に撮影した火星動画~火星の左側をご覧ください。

↑上記動画の解説です。↓

↑上記動画の解説です。↓

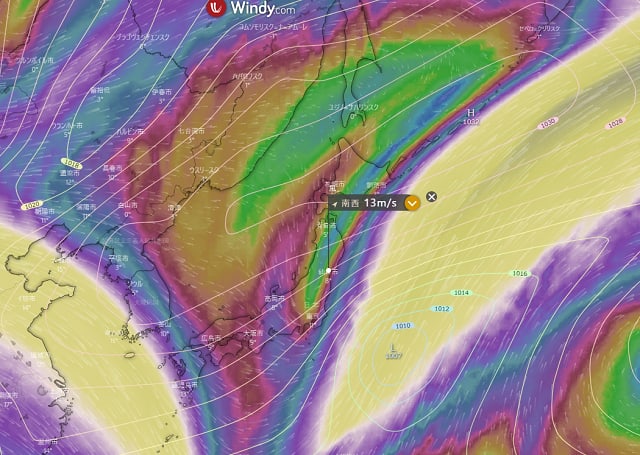

リンギングを軽減するには動画撮影時にリンギングを無くせばいいのですが… そんなことはできないよなぁ~と思ったとき、ふと、一つのアイデアが浮かびました。現在、惑星撮影用の望遠鏡μ210にはわずかですが光軸ズレが生じているので、調整しなければ…と思っていたのですが、これを利用すればリンギングを相殺できるのでは…と思って実際にやってみました~。以下そのレポートです。

リンギングを軽減するには動画撮影時にリンギングを無くせばいいのですが… そんなことはできないよなぁ~と思ったとき、ふと、一つのアイデアが浮かびました。現在、惑星撮影用の望遠鏡μ210にはわずかですが光軸ズレが生じているので、調整しなければ…と思っていたのですが、これを利用すればリンギングを相殺できるのでは…と思って実際にやってみました~。以下そのレポートです。

具体的な方法としては、火星のエッジ面と光軸ズレの方向がほぼ同じだったのでカメラを180°回転させて撮影するだけです。これでリンギングのブレがわずかですが軽減されるはずです。

で、撮影した動画がこちらです。↓

惑星カメラを180°回転させて撮影した動画

↑ カメラを180°回転させたので上が南極で右側がエッジ面になります。

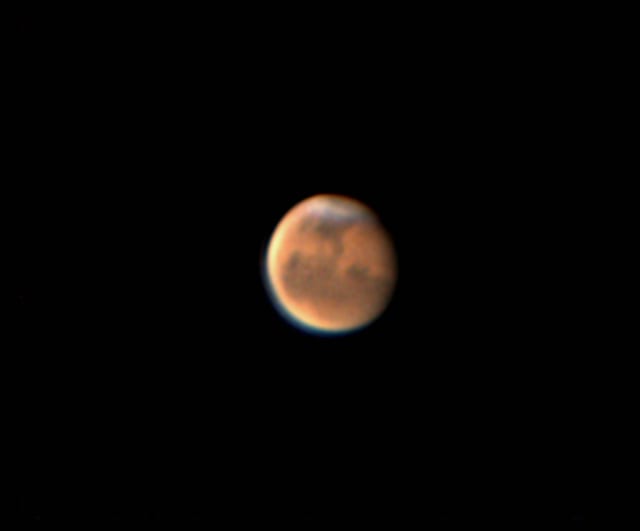

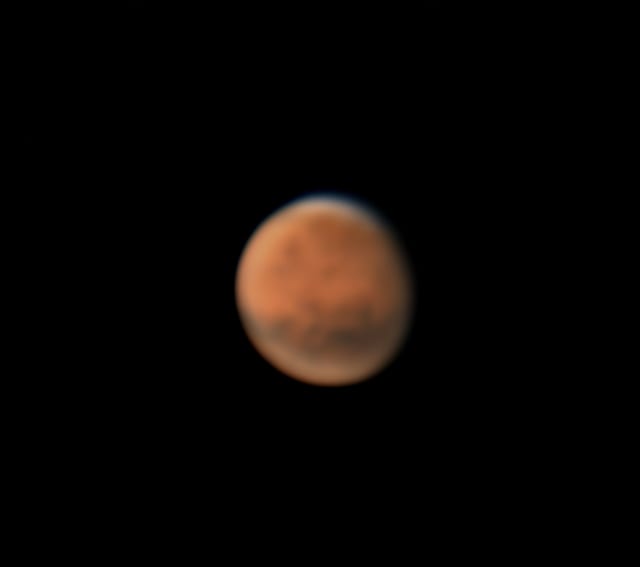

こちらはカメラを180°回転させて撮影した火星を画像処理したものです。

こちらはカメラを180°回転させて撮影した火星を画像処理したものです。

依然としてリンギングは発生してますが、若干軽減されたようにも見えます。

撮影日時:11月20日0時55分(上が南極、下が北極)

2022/11/19 15h52m(UT) CM 171° De -2° LS 343°

Duration=180s Shutter=11.71ms Gain=225 (37%) Autostakkert3 25% of 15368

↓ 雰囲気で合わせているのでテキトーですが、一応RGB補正をした火星です。 (^^ゞ

↓ 雰囲気で合わせているのでテキトーですが、一応RGB補正をした火星です。 (^^ゞ

RGB補正をして北極の雲を本来のブルー色に調整した画像を見ると、リンギングと雲の色は全く違うことが分かります。撮影時の光度は-1.6等、視直径は16.8″です。だいぶ大きくなりましたね。

RGB補正をして北極の雲を本来のブルー色に調整した画像を見ると、リンギングと雲の色は全く違うことが分かります。撮影時の光度は-1.6等、視直径は16.8″です。だいぶ大きくなりましたね。

![]()

画像をよく見ると、火星の左側に実際には存在しない帯状の疑似模様(The Mars Edge-Rind Artefact)が現われていることが分かります。これは光学的回析現象のエアリーディスクが画像処理で強調されることで現われる現象でエッジ・アーティファクトやリンギングと呼ばれています。

この現象は、輝度差がはっきりしている岩石型惑星のエッジや月クレータの縁などで見られますが、ガス惑星のエッジでは輝度差がなめらかなので現われることはありません。

11月9日 1時40分撮影 光度 -1.4等 視直径 15.9" 輝面比 0.95

11月9日 1時40分撮影 光度 -1.4等 視直径 15.9" 輝面比 0.95

2022/11/8 16h40m(UT) CM 317° De 0° LS 335°

Duration=180s Shutter=9.717ms Gain=234 (39%) Autostakkert3 25% of 10182

*CM=中央経度 De=中央緯度 Ls=惑心太陽黄経

〈参考資料ー10月19日ブログの観望記録より〉

〈参考資料ー10月19日ブログの観望記録より〉

↑ 10月19日のブログの観望記録にあるように眼視では火星と宇宙の境界がはっきり見えるので、なんとかこの疑似模様を消したいのだが、これがそう簡単ではない。そもそもこれは光学的回析現象で必ず現われるものなので、ウエーブレット処理を軽めにかけると目立たなくなるが、無くなるものではないようです。

上記のように、おもな原因は3つほど考えられていますが、望遠鏡の開口部による回析現象ということは撮影した動画にはすでに現われている…と言えます。ということで、11月19日に撮影した動画を目を皿にして注視したところ、ふむふむ… たしかに、エッジ面にリンギングっぽい揺れが見えます。

11月19日22時28分に撮影した火星動画~火星の左側をご覧ください。

11月19日22時28分に撮影した火星動画~火星の左側をご覧ください。 ↑上記動画の解説です。↓

↑上記動画の解説です。↓

リンギングを軽減するには動画撮影時にリンギングを無くせばいいのですが… そんなことはできないよなぁ~と思ったとき、ふと、一つのアイデアが浮かびました。現在、惑星撮影用の望遠鏡μ210にはわずかですが光軸ズレが生じているので、調整しなければ…と思っていたのですが、これを利用すればリンギングを相殺できるのでは…と思って実際にやってみました~。以下そのレポートです。

リンギングを軽減するには動画撮影時にリンギングを無くせばいいのですが… そんなことはできないよなぁ~と思ったとき、ふと、一つのアイデアが浮かびました。現在、惑星撮影用の望遠鏡μ210にはわずかですが光軸ズレが生じているので、調整しなければ…と思っていたのですが、これを利用すればリンギングを相殺できるのでは…と思って実際にやってみました~。以下そのレポートです。具体的な方法としては、火星のエッジ面と光軸ズレの方向がほぼ同じだったのでカメラを180°回転させて撮影するだけです。これでリンギングのブレがわずかですが軽減されるはずです。

で、撮影した動画がこちらです。↓

惑星カメラを180°回転させて撮影した動画

↑ カメラを180°回転させたので上が南極で右側がエッジ面になります。

こちらはカメラを180°回転させて撮影した火星を画像処理したものです。

こちらはカメラを180°回転させて撮影した火星を画像処理したものです。依然としてリンギングは発生してますが、若干軽減されたようにも見えます。

撮影日時:11月20日0時55分(上が南極、下が北極)

2022/11/19 15h52m(UT) CM 171° De -2° LS 343°

Duration=180s Shutter=11.71ms Gain=225 (37%) Autostakkert3 25% of 15368

↓ 雰囲気で合わせているのでテキトーですが、一応RGB補正をした火星です。 (^^ゞ

↓ 雰囲気で合わせているのでテキトーですが、一応RGB補正をした火星です。 (^^ゞ

RGB補正をして北極の雲を本来のブルー色に調整した画像を見ると、リンギングと雲の色は全く違うことが分かります。撮影時の光度は-1.6等、視直径は16.8″です。だいぶ大きくなりましたね。

RGB補正をして北極の雲を本来のブルー色に調整した画像を見ると、リンギングと雲の色は全く違うことが分かります。撮影時の光度は-1.6等、視直径は16.8″です。だいぶ大きくなりましたね。