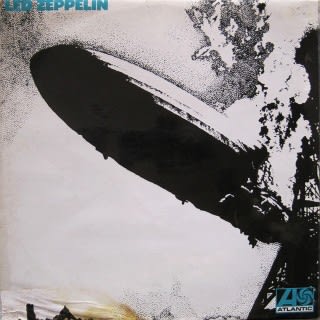

“緊急報告” である。あろうことか、貧乏コレクターの私がレッド・ゼッペリン UK ファースト・アルバムのターコイズ・ロゴ、通称 “青ロゴ盤” を買ってしまったのだ。しかもマトリクス無修正の最初期ファースト・プレスである。これは私にとってビートルズの金パロ以来の大きな買い物であり、猟盤の備忘録である当ブログに書かないワケにはいかない。

実を言うと今年に入ってから LH ギフトの「ハウ・ザ・ウエスト・ワズ・リダン 2018 リマスター」をきっかけにゼップ熱が再燃し、先月まで手当たり次第にライヴ・ブートを買い漁っていたのだが、それも一段落して次なるターゲットとして浮上してきたのが未入手の 1stプレス盤だ。実を言うとゼップの LP に関しては UK 盤で一通り持ってはいたが、そのうちの約半分は 2ndプレスでお茶を濁していたし、彼らの場合ビートルズとは違って US 盤の音も侮れないので、今回は気合いを入れて英米両方の盤での完全制覇を狙うことにした。

そこで私がまず目を付けたのが最難関である UK 1stプレスの「レッド・ゼッペリンⅠ」ターコイズ・ロゴ盤だった。いきなり本丸を攻めて敵(?)の大将を狙うという、実に大胆不敵というか、無謀な作戦である。早速 Discogsを見てみると10アイテム出品されており、“約2000枚しかプレスされなかった... ” なんて通説は絶対にデタラメやろ!と思ってしまう。ビックリしたのがその価格で、最安でも $2,000(約22万円)、最高値の盤になるとミント・コンディションとはいえ €11,000(約145万円)という現実離れした値段が付けられており、ハッキリ言って論外だ。

eBayを見ると「ジャケットは青ロゴで盤は修正マトリクスの 2ndプレス」という中途半端な組み合わせのアイテムが出ていたが、「修正マト 2ndプレス」の盤自体は既にオレンジ・ロゴのジャケットで持っているので、いくら青ロゴとはいえさすがにジャケットだけのために何万円も出す気にはなれない。それでも結局終わってみれば12万円近い落札価格なのだから青ロゴの神通力は凄まじい。

そしてその1週間ほど後に、今度は「青ロゴジャケ+無修正マトリクス」という正真正銘の 1stプレス盤が出品されたのだが、惜しいことにA面で1か所針飛びするとのこと。私は試しに£350という腰の引けた額(笑)で入札してみたが軽くアウトビッドされ、あえなく撃沈。こんな針飛び盤ですら結局£520(約8万円)で落札されたのだから青ロゴ恐るべしである。まぁ盤もジャケットもそれなりの状態ならディスクユニオンでの買い取り価格が18万円とのことなので、最低でも20万円以上出さないとまともな盤は買えないのかもしれない。

そんなこんなで “やっぱり青ロゴ盤はちょっと無理か... ”と諦めかけていた時にまた別の青ロゴ盤が Discogs に出品された(←稀少盤の割りにはホンマにボコボコ出てくるなぁ...)。それもセット・プライス78,000円という、私にとって何とか手の届くギリギリの値段である。何でこんなに安いんやろ???と思ってコンディションを見てみるとやはりワケありで、スリーヴ・コンディションが G+だ。説明を読むと“Cover has water damage on the bottom left.” とある。やっぱりなぁ... そんな旨い話があるわけないわなぁ。しかし盤の方は無修正マトの真正 1stプレスでしかも great condition とある。う~ん... これは悩ましい(>_<) これを逃したら青ロゴの UK 1stプレス・無修正マト盤なんて手に入れるチャンスはもう二度と巡ってこないかもしれない。そう考えるといてもたってもいられなくなり、とりあえずダメージ部分の写真をメールで送ってもらうことにした。

届いた写真はセラーの説明通りで、水に濡れた部分が茶色く変色しているのが気になったが、それさえ我慢すれば盤質の良い 1stプレス盤が聴けるのだ。勝負するか、それとも撤退するか、ここはひとつ腹を決めなければならない。私はしばらく頭を冷やしてよーく考え、それでも気になるようだったら買おう... と心に決めた。

それから1週間が経ち、心の迷いは吹っ切れた。“ボロジャケ+ピカピカ盤”と“ピカピカジャケ+ボロ盤”のどちらを取るかといえば私は間違いなく前者を選ぶ。結局レコードは聴いてナンボなのだ。確かに高額な買い物だが、その分他のレコードを買うのを我慢すればいいだけの話。というワケで私はこの “ワケあり”青ロゴ盤の購入を決意... 久々の高い買い物なのでちょっとドキドキしながら Place Order をクリックした。 (つづく)

Led Zeppelin (Debut) album 1st UK Turquoise Cover 'Babe I'm Gonna Leave You'

実を言うと今年に入ってから LH ギフトの「ハウ・ザ・ウエスト・ワズ・リダン 2018 リマスター」をきっかけにゼップ熱が再燃し、先月まで手当たり次第にライヴ・ブートを買い漁っていたのだが、それも一段落して次なるターゲットとして浮上してきたのが未入手の 1stプレス盤だ。実を言うとゼップの LP に関しては UK 盤で一通り持ってはいたが、そのうちの約半分は 2ndプレスでお茶を濁していたし、彼らの場合ビートルズとは違って US 盤の音も侮れないので、今回は気合いを入れて英米両方の盤での完全制覇を狙うことにした。

そこで私がまず目を付けたのが最難関である UK 1stプレスの「レッド・ゼッペリンⅠ」ターコイズ・ロゴ盤だった。いきなり本丸を攻めて敵(?)の大将を狙うという、実に大胆不敵というか、無謀な作戦である。早速 Discogsを見てみると10アイテム出品されており、“約2000枚しかプレスされなかった... ” なんて通説は絶対にデタラメやろ!と思ってしまう。ビックリしたのがその価格で、最安でも $2,000(約22万円)、最高値の盤になるとミント・コンディションとはいえ €11,000(約145万円)という現実離れした値段が付けられており、ハッキリ言って論外だ。

eBayを見ると「ジャケットは青ロゴで盤は修正マトリクスの 2ndプレス」という中途半端な組み合わせのアイテムが出ていたが、「修正マト 2ndプレス」の盤自体は既にオレンジ・ロゴのジャケットで持っているので、いくら青ロゴとはいえさすがにジャケットだけのために何万円も出す気にはなれない。それでも結局終わってみれば12万円近い落札価格なのだから青ロゴの神通力は凄まじい。

そしてその1週間ほど後に、今度は「青ロゴジャケ+無修正マトリクス」という正真正銘の 1stプレス盤が出品されたのだが、惜しいことにA面で1か所針飛びするとのこと。私は試しに£350という腰の引けた額(笑)で入札してみたが軽くアウトビッドされ、あえなく撃沈。こんな針飛び盤ですら結局£520(約8万円)で落札されたのだから青ロゴ恐るべしである。まぁ盤もジャケットもそれなりの状態ならディスクユニオンでの買い取り価格が18万円とのことなので、最低でも20万円以上出さないとまともな盤は買えないのかもしれない。

そんなこんなで “やっぱり青ロゴ盤はちょっと無理か... ”と諦めかけていた時にまた別の青ロゴ盤が Discogs に出品された(←稀少盤の割りにはホンマにボコボコ出てくるなぁ...)。それもセット・プライス78,000円という、私にとって何とか手の届くギリギリの値段である。何でこんなに安いんやろ???と思ってコンディションを見てみるとやはりワケありで、スリーヴ・コンディションが G+だ。説明を読むと“Cover has water damage on the bottom left.” とある。やっぱりなぁ... そんな旨い話があるわけないわなぁ。しかし盤の方は無修正マトの真正 1stプレスでしかも great condition とある。う~ん... これは悩ましい(>_<) これを逃したら青ロゴの UK 1stプレス・無修正マト盤なんて手に入れるチャンスはもう二度と巡ってこないかもしれない。そう考えるといてもたってもいられなくなり、とりあえずダメージ部分の写真をメールで送ってもらうことにした。

届いた写真はセラーの説明通りで、水に濡れた部分が茶色く変色しているのが気になったが、それさえ我慢すれば盤質の良い 1stプレス盤が聴けるのだ。勝負するか、それとも撤退するか、ここはひとつ腹を決めなければならない。私はしばらく頭を冷やしてよーく考え、それでも気になるようだったら買おう... と心に決めた。

それから1週間が経ち、心の迷いは吹っ切れた。“ボロジャケ+ピカピカ盤”と“ピカピカジャケ+ボロ盤”のどちらを取るかといえば私は間違いなく前者を選ぶ。結局レコードは聴いてナンボなのだ。確かに高額な買い物だが、その分他のレコードを買うのを我慢すればいいだけの話。というワケで私はこの “ワケあり”青ロゴ盤の購入を決意... 久々の高い買い物なのでちょっとドキドキしながら Place Order をクリックした。 (つづく)

Led Zeppelin (Debut) album 1st UK Turquoise Cover 'Babe I'm Gonna Leave You'