2020年1月27日(月)

宿泊した草津温泉のホテルヴィレッジで6時30分に起床した。7時50分頃から、ホ

テルのレストラン「白根」でバイキングの朝食をする。メニューは大変豊富だった。

部屋に戻り外を眺めると曇天だが、天気予報では夕方までは持ちそう。チェックアウト

は12時で、チェックインタイムの15時までは部屋に入れないので、草津温泉街の観光

に出かけることにした。

ホテル発11時10分のシャトルバスに出発直前に間にあい、5分ほどで昨日同様、草

津温泉バスターミナルに着く。

湯畑に向かって昨日午後と同じ道を下る。もうもうと湯気の上がる湯畑の東側を下って、

東に延びる細い通りへ。

両側に純和風の温泉旅館が並び、少し先のY 字路の右手に「ての字屋」という旅館があ

った。

ここは、半世紀以上前の昭和40(1965)年7月、職場の上司の8ミリ映画づくり

の取材に同行して宿泊したところ。建物は新しくなっていて、当時はどんな建物だったか

も思い出せない。

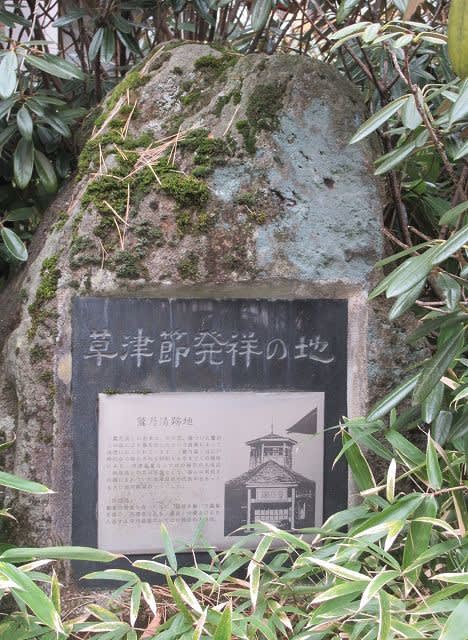

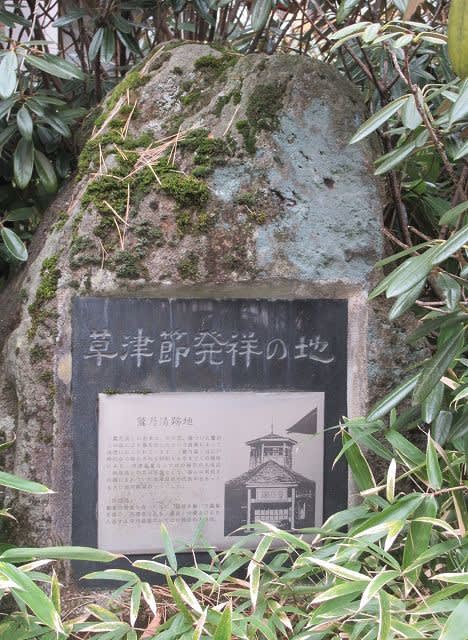

そばのY字路際の小スペースに、「草津節発祥の地」碑がある。

碑文によればここは鷲乃湯跡地で、鷲乃湯の由来は傷ついた鷲がこの湯により傷を治し

たという故事からのよう。

「鷲の湯」は江戸時代から昭和44(1969)年までここにあり、「時間湯」の共同

浴場として親しまれ、草津温泉を代表する最も古い温泉浴場の一つだったという。

Y字路のすぐ先の古久長旅館は、信州松代藩士佐久間象山が正妻のお順(勝海舟の妹)

と幾度となく訪れて常宿として入湯していたと記されていた。

当時の建物は3階建ての豪壮な館だったが明治2(1869)年4月の草津温泉の大火

で焼失し、現在の「せがい出梁造り」と呼ぶ2階建ての建物が再建されたよう。

すぐ先、突き当たりのT字路で北への急坂を上がると日蓮宗日晃寺である。

日晃寺の建立は延享3(1746)年で、現在の本堂は弘化年間(1844~48)の

再建。草津町の鬼門除けの寺として、町民の信仰の中心になっているとか。

石段下に浄行菩薩立像がある。心を込めてそばの湧水を菩薩様にかけ、汚れたところ、

病んでいる身体の部分をたわしでこすって念ずれば、必ず治してもらえるという。

石段の中断左手には稲荷神社が祭られ、本堂は正面を上がりきったところにあった。だ

が、前面の残雪が凍っていたので慎重に進んで参拝した。

石段下から左手(西側)に上がると白根神社東門があるようで、階段と鳥居が見える。

上がろうとしたが、階段に雪が凍り固まり滑りそうなので諦め、日晃寺の東側を上がっ

て上の道路から回ることにした。

東側の道を次の十字路まで進んで左折して西へ、少し先の土の出た路傍には霜柱がたく

さん残っていた。

右カーブ点まで進むと、南側の囲山公園の樹木に遮られて陽が差さず、路面一面が固く

凍りついていて滑りそう。その向こうが白山神社だが行くのは諦め、もとの道を湯畑まで

戻った。

昨日とは別の足湯にも、今日もたくさんの観光客が入っている。湯畑の東側を回り、も

う一度湯煙の上がる湯畑を眺める。

湯畑の東北側上部、「白旗源泉」の看板のある小屋に白旗の湯の源泉がある。

源頼朝が建久4(1193)年に浅間山麓で巻き狩りした際、ここに湧く温泉を発見し

て入浴したと伝えられ、当時は「御座の湯」と称していたが、明治30(1897)年に

源氏の白旗にちなんで白旗の湯と改称されたとか。

源泉の中に祭られた祠(ほこら)には、たくさんのさい銭が投げ込まれていた。

その横から急階段を上がると、真言宗豊山派の光泉寺である。

中段にある仁王門の左手に湯善堂と呼ぶお堂があり、湯善神が祭られている。

そばに、小林一茶の「湯けむりに ふすぼりもせぬ 月の貌(かお)」と刻まれた句碑

がある。

小林一茶は、寛政3(1791)年と文化5(1808)年に草津を訪れていて、文化

5年の来草の際には江戸から草津までの5日間の道のりを「草津道の記」という紀行を残

しており、この句はその中に収録されているという。

残雪の残る境内、右手には不動堂がある。

その上の重厚なかやぶき屋根は釈迦堂で、元禄16(1693)年の建立。元禄時代の

様式を残す県内でも珍しい建造物とか。

本尊の釈迦如来は奈良東大寺の公慶上人(こうけいしょうにん)の作と伝えられ、平成

17(2005)年の調査でそのことが事実と判明し、300年を経て世に出た仏様なの

で「遅咲き如来」として地域の信仰を集めているという。

さらに上がって正面の本堂に参拝する。光泉寺の開山は養老5(721)年で、行基菩

薩が草津温泉を発見し薬師堂を建立したのがはじめのよう。

本尊は薬師如来で、同じ行基菩薩が創建した有馬、道後とともに日本三大温泉薬師とい

われているという。

参拝できなかった白根明神の別当寺として、正治2(1200)年、草津領主湯本氏が

再建したと伝えられ、光泉寺僧職は鎌倉幕府から地頭職を賜り、寺領として白根庄の領有

を許された真言密教の寺院。

鎌倉幕府滅亡後は南朝に仕え、僧兵を率いて合戦におもむき、南朝の重臣、護良親王、

新田義貞、楠正成、名和長年、北畠親房らはこぞって白根大明神に神礼を奉納しており、

南朝衰微後は北朝に仕えたという。

本堂は開山以来多くの火災にあい、現在の鉄筋コンクリート造りアルミ板葺きのお堂は、

昭和46(1971)年に5回目の建て替えとか。

本堂前に弘法大師像が立ち、本堂前部の回廊には、お釈迦様の弟子で神通力に優れてい

るという賓頭盧尊者(びんづるそんじゃ)像がある。

別名「撫仏(なでぼとけ)」とも呼ばれ、自分が病気している場所と同じ場所を撫でれ

ば、病気が治ると信じられているよう。

境内は約3,800坪(12,600㎡)あり、ほかに鐘楼堂や筆塚など見るものが多か

った。

湯畑に戻り、草津温泉周辺のライブカメラ↓を見たり、湯畑を囲む石柵に記された草津に

来た著名人の名前などをもう一度見る。

なお、この画像は「You Tube」で常時配信されている。

13時近くなったので昼食をすることにして、リーフレットで目を付けていた近くのそ

ば店に行ってみたが10人以上並んでいる。

近くの幾つかの店も並んでいて、外で待つのは寒いので少し移動して、湯畑の下部、今

朝最初に向かった日晃寺への通りの入口際にあった「茶房ぐーてらいぜ」というカフェに

入る。

外は寒いが店中は暖かい。スパゲッティを注文し、美味しくいただいた。

13時50分過ぎに店を出て、再び湯畑の東側に回り、草津たまごファームという店に

入って卵製品の土産を求めた。

このあとは、温泉街の北西にある西の河原(さいのかわら)公園に行ってみることにし

た。 【続く】

国内旅行ランキング

国内旅行ランキング

にほんブログ村

宿泊した草津温泉のホテルヴィレッジで6時30分に起床した。7時50分頃から、ホ

テルのレストラン「白根」でバイキングの朝食をする。メニューは大変豊富だった。

部屋に戻り外を眺めると曇天だが、天気予報では夕方までは持ちそう。チェックアウト

は12時で、チェックインタイムの15時までは部屋に入れないので、草津温泉街の観光

に出かけることにした。

ホテル発11時10分のシャトルバスに出発直前に間にあい、5分ほどで昨日同様、草

津温泉バスターミナルに着く。

湯畑に向かって昨日午後と同じ道を下る。もうもうと湯気の上がる湯畑の東側を下って、

東に延びる細い通りへ。

両側に純和風の温泉旅館が並び、少し先のY 字路の右手に「ての字屋」という旅館があ

った。

ここは、半世紀以上前の昭和40(1965)年7月、職場の上司の8ミリ映画づくり

の取材に同行して宿泊したところ。建物は新しくなっていて、当時はどんな建物だったか

も思い出せない。

そばのY字路際の小スペースに、「草津節発祥の地」碑がある。

碑文によればここは鷲乃湯跡地で、鷲乃湯の由来は傷ついた鷲がこの湯により傷を治し

たという故事からのよう。

「鷲の湯」は江戸時代から昭和44(1969)年までここにあり、「時間湯」の共同

浴場として親しまれ、草津温泉を代表する最も古い温泉浴場の一つだったという。

Y字路のすぐ先の古久長旅館は、信州松代藩士佐久間象山が正妻のお順(勝海舟の妹)

と幾度となく訪れて常宿として入湯していたと記されていた。

当時の建物は3階建ての豪壮な館だったが明治2(1869)年4月の草津温泉の大火

で焼失し、現在の「せがい出梁造り」と呼ぶ2階建ての建物が再建されたよう。

すぐ先、突き当たりのT字路で北への急坂を上がると日蓮宗日晃寺である。

日晃寺の建立は延享3(1746)年で、現在の本堂は弘化年間(1844~48)の

再建。草津町の鬼門除けの寺として、町民の信仰の中心になっているとか。

石段下に浄行菩薩立像がある。心を込めてそばの湧水を菩薩様にかけ、汚れたところ、

病んでいる身体の部分をたわしでこすって念ずれば、必ず治してもらえるという。

石段の中断左手には稲荷神社が祭られ、本堂は正面を上がりきったところにあった。だ

が、前面の残雪が凍っていたので慎重に進んで参拝した。

石段下から左手(西側)に上がると白根神社東門があるようで、階段と鳥居が見える。

上がろうとしたが、階段に雪が凍り固まり滑りそうなので諦め、日晃寺の東側を上がっ

て上の道路から回ることにした。

東側の道を次の十字路まで進んで左折して西へ、少し先の土の出た路傍には霜柱がたく

さん残っていた。

右カーブ点まで進むと、南側の囲山公園の樹木に遮られて陽が差さず、路面一面が固く

凍りついていて滑りそう。その向こうが白山神社だが行くのは諦め、もとの道を湯畑まで

戻った。

昨日とは別の足湯にも、今日もたくさんの観光客が入っている。湯畑の東側を回り、も

う一度湯煙の上がる湯畑を眺める。

湯畑の東北側上部、「白旗源泉」の看板のある小屋に白旗の湯の源泉がある。

源頼朝が建久4(1193)年に浅間山麓で巻き狩りした際、ここに湧く温泉を発見し

て入浴したと伝えられ、当時は「御座の湯」と称していたが、明治30(1897)年に

源氏の白旗にちなんで白旗の湯と改称されたとか。

源泉の中に祭られた祠(ほこら)には、たくさんのさい銭が投げ込まれていた。

その横から急階段を上がると、真言宗豊山派の光泉寺である。

中段にある仁王門の左手に湯善堂と呼ぶお堂があり、湯善神が祭られている。

そばに、小林一茶の「湯けむりに ふすぼりもせぬ 月の貌(かお)」と刻まれた句碑

がある。

小林一茶は、寛政3(1791)年と文化5(1808)年に草津を訪れていて、文化

5年の来草の際には江戸から草津までの5日間の道のりを「草津道の記」という紀行を残

しており、この句はその中に収録されているという。

残雪の残る境内、右手には不動堂がある。

その上の重厚なかやぶき屋根は釈迦堂で、元禄16(1693)年の建立。元禄時代の

様式を残す県内でも珍しい建造物とか。

本尊の釈迦如来は奈良東大寺の公慶上人(こうけいしょうにん)の作と伝えられ、平成

17(2005)年の調査でそのことが事実と判明し、300年を経て世に出た仏様なの

で「遅咲き如来」として地域の信仰を集めているという。

さらに上がって正面の本堂に参拝する。光泉寺の開山は養老5(721)年で、行基菩

薩が草津温泉を発見し薬師堂を建立したのがはじめのよう。

本尊は薬師如来で、同じ行基菩薩が創建した有馬、道後とともに日本三大温泉薬師とい

われているという。

参拝できなかった白根明神の別当寺として、正治2(1200)年、草津領主湯本氏が

再建したと伝えられ、光泉寺僧職は鎌倉幕府から地頭職を賜り、寺領として白根庄の領有

を許された真言密教の寺院。

鎌倉幕府滅亡後は南朝に仕え、僧兵を率いて合戦におもむき、南朝の重臣、護良親王、

新田義貞、楠正成、名和長年、北畠親房らはこぞって白根大明神に神礼を奉納しており、

南朝衰微後は北朝に仕えたという。

本堂は開山以来多くの火災にあい、現在の鉄筋コンクリート造りアルミ板葺きのお堂は、

昭和46(1971)年に5回目の建て替えとか。

本堂前に弘法大師像が立ち、本堂前部の回廊には、お釈迦様の弟子で神通力に優れてい

るという賓頭盧尊者(びんづるそんじゃ)像がある。

別名「撫仏(なでぼとけ)」とも呼ばれ、自分が病気している場所と同じ場所を撫でれ

ば、病気が治ると信じられているよう。

境内は約3,800坪(12,600㎡)あり、ほかに鐘楼堂や筆塚など見るものが多か

った。

湯畑に戻り、草津温泉周辺のライブカメラ↓を見たり、湯畑を囲む石柵に記された草津に

来た著名人の名前などをもう一度見る。

なお、この画像は「You Tube」で常時配信されている。

13時近くなったので昼食をすることにして、リーフレットで目を付けていた近くのそ

ば店に行ってみたが10人以上並んでいる。

近くの幾つかの店も並んでいて、外で待つのは寒いので少し移動して、湯畑の下部、今

朝最初に向かった日晃寺への通りの入口際にあった「茶房ぐーてらいぜ」というカフェに

入る。

外は寒いが店中は暖かい。スパゲッティを注文し、美味しくいただいた。

13時50分過ぎに店を出て、再び湯畑の東側に回り、草津たまごファームという店に

入って卵製品の土産を求めた。

このあとは、温泉街の北西にある西の河原(さいのかわら)公園に行ってみることにし

た。 【続く】

国内旅行ランキング

国内旅行ランキングにほんブログ村