久しぶりの「京都を歩く会」、今回は京都府立植物園へ行ってきた。

現地集合ということで、私は定番の西院からレンタサイクルで向かい、道中も楽しむことに。

玄関ポーチにタイル柱がある理容院。

ベージュに茶混じりのモザイクタイルが貼られた面格子のある窓辺。

2階壁面の中央にはモザイクタイルが貼られた看板?が

「モダン」という名の理容室。

花柄のテントがモダン~

北大路駅の近くだと勘違いしてた植物園、北山だった~ちょっと道草してたら

時間がギリギリに・・

しかしこんな時に限って素敵なタイルが登場!

こんなブルーのタイルは初めて見た。

なんと美しいブルー。

民家の壁面に広範囲に使われていたタイルにうっとり。

横貼りと縦貼りを途中で切り替えているなど凝った壁面。

玄関ポーチの壁面には、陶板も貼られていた。

4分割されたレリーフタイルは網代の地模様に馬が荷車を引くデザインがされている。

なんだか只者ではなさそうなお家。

更に壁面にはタイルの装飾と、ステンドグラスの窓が並んでる。

紫のこのようなタイルは初めて見たかも?

美しい~

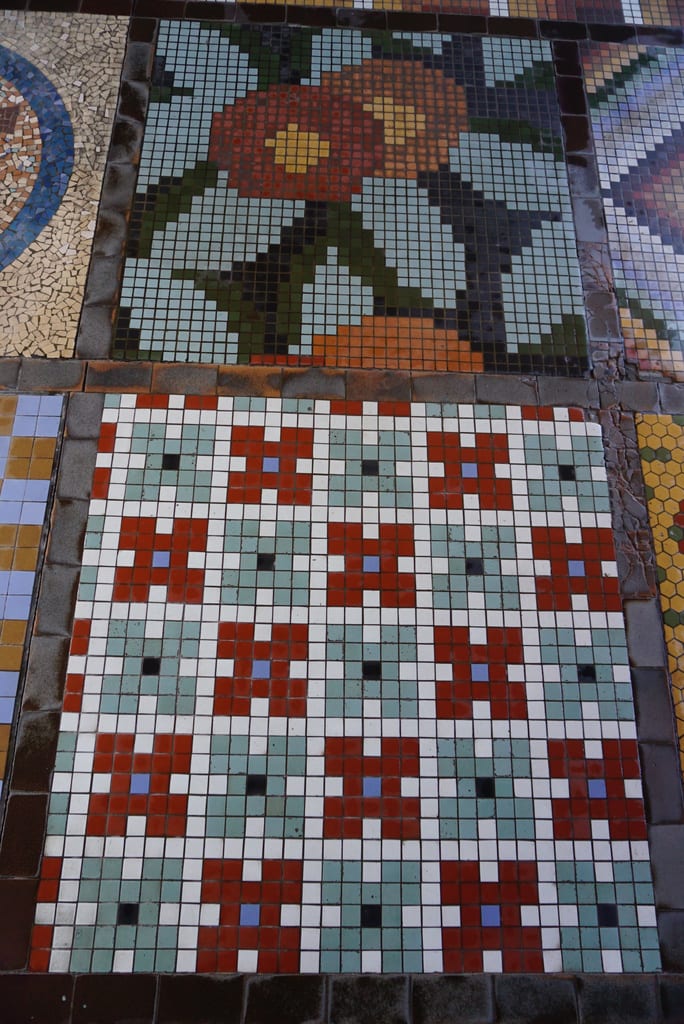

小口タイルとそれをカットしたものだけ?を使用して

こんなインパクトのある図案が出来上がるんだなあ。

色合わせも素敵。

後ほど、ツィッターで、こちらの家は武田五一の自邸の一部だったと

教えて頂いた。

もっとゆっくり観察したかったが、待ち合わせの時間に遅れそう~

と慌てて退散。

植物園に到着した時には、汗ダラダラ。

お隣の陶板名画の庭との共通券を購入して、入場。

ここは学生時代にたぶんオープンしたての頃、このメンバーで行った記憶がある。

旧京都商工会議所にあった矢橋六郎の床のモザイク画がたしかここで展示されていたのでは?

と思っていたら、期間限定だったらしく・・なかった。

あの床のモザイクたちはどこへ行ったのだろう?!

そして植物園へ。

ゆっくり歩きながら季節の花を愛でる。

紫陽花も見たかったので、見れてよかった。

紫陽花園の中には蓮池もあった。

鉢植えの蓮もあって、近くで見れた。

蕾が美しいな。

しょうぶ池も。

これはアーティチョークの花らしい・・

なぜか温室でウーパールーパーも見た

ぐるりと一周回った後は、お昼ご飯へ向かった。

途中、民家で見た不思議な模様の入ったタイル。

入口の赤いテントが可愛いキッチンポットは洋食屋さん。

いろいろな組み合わせがあって迷いつつ、エビフライとビーフカツ、チキンピカタのスペシャルセットを。

エビはプリプリで美味しく、リーズナブルなランチだった。

ランチの後は高麗美術館へ。

上賀茂神社へ続く道を歩く。

月2で京都の歴史ツアーに参加してる友人いわく、

この辺りは社家町といって、代々神社に仕えてきた神職の家々が集まっている地区とのこと。

上賀茂神社の境内から流れてきた明神川が民家のすぐそばを流れている。

川の水は澄んでいて清々しい。

この川の水は各家にも取り込まれ、生活用水や禊の水として利用されているそう。これは、取水口。

この辺りは、すぐき漬けの発祥の地だそうで、歴史のあるお店もあった。

そして高麗美術館に到着。

入口の石像に迎えられる。

ここも学生時代にこの面子で訪れた思い出がある。

庭には朝鮮でお墓の守り神として置かれるいくつかの石像が見られる。

十二支のレリーフ

この狛犬的な石像が可愛すぎ。

入口のやきものの引き手。

真ん中に釉が溜まってきれい。

企画展は朝鮮王朝の動物クリムということで、動物モチーフのやきものや家具、絵画などの展示が楽しめた。

展示室は撮影禁止。

朝鮮のゆるい作風の動物たちの図案がほのぼのして好み。

牛の角を薄くスライスして、内側に絵を描いて家具に貼り付ける朝鮮独自の「華角」という技法も絵柄が鮮やかに浮かび上がっていてきれいだった。

昔もここで記念写真撮った、テラスで記念写真を。

キムチや醤油など発酵食品を漬けた朝鮮の甕や日本各地の信楽、丹波、常滑、越前などの大壺や甕が置かれてる。

受付前のこの顔付李朝家具も好き~

この後はカフェを求めて放浪。

途中見つけた竹田病院のグリーンのグラデーションが美しすぎるタイル壁。

広範囲にこのタイルが使われていて、圧倒される。

スターダストというおしゃれなカフェを見つけたが、予約なしでは入れず・・

更に歩いてやっと入れるカフェに行きついた。

カフェの名前がなんだったか?出てこない・・

このキャラメルベリーパフェ、美味しかった!

チョコパフェもすごいボリュームで美味しそう。

久々に皆の近況も聞けてよかった!

また今度は秋かな?

この後は北大路駅へ向かう皆と別れて、私は自転車で、西院駅へ向かった。

角丸窓のついた2階部分にはブルーのきれいなタイルが貼られている鍼灸院。

新大宮商店街のバッグショップササキ。

可愛い店構え。

砂糖を上からコーティングしたかのようなタイル。

美味しそう~

美容院だったか?

カラフルなモザイクが入口に。

和のやきものの風合いたっぷりなタイル。

玄関上部のアールに仕上げられたタイルコーナーも美しい。

タイル貼りの洋館がついた邸宅。

縦長の窓、バルコニーなど良い感じ。

喫茶杉。

閉まってたが、やっているなら又入ってみたい。

この日もたっぷり京都を楽しめた。