10月でgooブログも終了するとのこと。

とても長く続けてきたブログなので、一言ご挨拶を。

2006年10月から始めたブログも19年経ちました。

19年というのは、当時幼稚園児だった子供たちも成人し数年という年月の長さです。

最初は、気軽な気持ちで旅行記や、子供たちとのお出かけや日々の出来事を記す為に始めたブログでしたが、

子供たちの成長と共に、だんだんと自分の趣味の建築巡りやタイル巡りが主テーマになっていきました。

続けるうちに見たものを記録することが習慣というか、クセのようになり、気づけば19年も経っていました。

途中で、他のSNSであるXやインスタも始めたけれど、写真を思う存分に貼れて、見たものを時系列で記録として残していけるのはやはりブログだなと思っていたので

自己満足の為にも細々と続けてきました。

19年の間には、ブログを通じてその時々に出会いがあり、

ブログきっかけで、本を出して頂けたり、建築巡りと陶芸からタイル作りにハマり、

タイルの個展をさせていただけるようになったりと、自分の中でも多くの変化がありました。

今思うと、ブログをやっていなければ今の自分はいなかったのではないかなあと思ったりもします。

このブログをきっかけに出会えた様々なご縁に感謝したいです。

一応、これまでの記事ははてなブログに移行済みです。

昔の記事はアップデートできてない記録なので、人様に見てもらうというよりは、

自分が年老いて動けなくなった時に、昔の楽しかった記録を自分自身で振り返る時用の為にも残すことにしました。

そのままはてなブログで続けることも考えましたが、写真の枚数制限やPCでの操作がし難く断念。

以前からアカウントだけ持っていたnoteで少し頻度を落として記録を続ける予定です。

今年訪れた、「イギリス&トルコのタイルと建築の旅2025」も記録中ですので、よろしければお立ち寄りください。

これからも、自分が巡った建築やタイルの魅力を細々と記録しながら伝えていければと思います。

19年間、お世話になりどうもありがとうございました。

能作から、高岡駅まで戻り、レンタサイクルを返して、再び町歩きを開始。

洋風の看板建築。うっすら看板文字が消えた箇所が、、何屋さんだったんだろう?

坂下町の交差点に向かい合わせに建つ看板建築も魅力的だった。

寝具店と

通りを挟んで、こちらは塗料店。

ファサードにはモザイクタイル柱が4本も。

カラフルなガラス片がたくさん入っているベビー用品店の柱が、きれいだった。

タイル尽くしのお家。

玄関周りにもこんなレリーフタイルが貼られてた。

白いタイル貼りの洋風建築。

山町筋に入ると、蔵がすごい密度で現れ始める。

蔵を改装した喫茶店。

和の蔵だけでなく、窓周りに洋風意匠のある蔵も。

せいろやふるいなど金網商品のお店

閉ざされたショーケース下には、クリーム色のモザイクタイルが貼られていた。

黒漆喰塗、天窓のあるお宅も。

明かり取りの天窓の塔がかわいい。

山町ヴァレー。

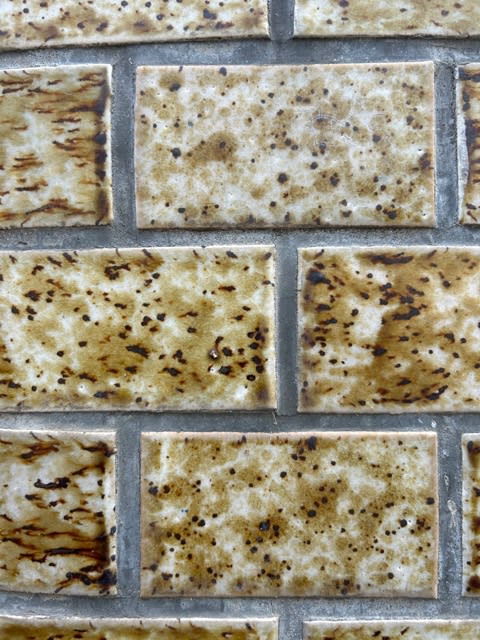

昭和4年に建てられた文具商だった旧谷道家タイル貼りの洋風建築。リノベーションされて、韓国料理店やマッサージ店などが入る複合施設に。

1階部分の外壁には、布目タイルが貼られてる。

一部、貼り替えられたものなのか、こんなラインが入ったタイルも。

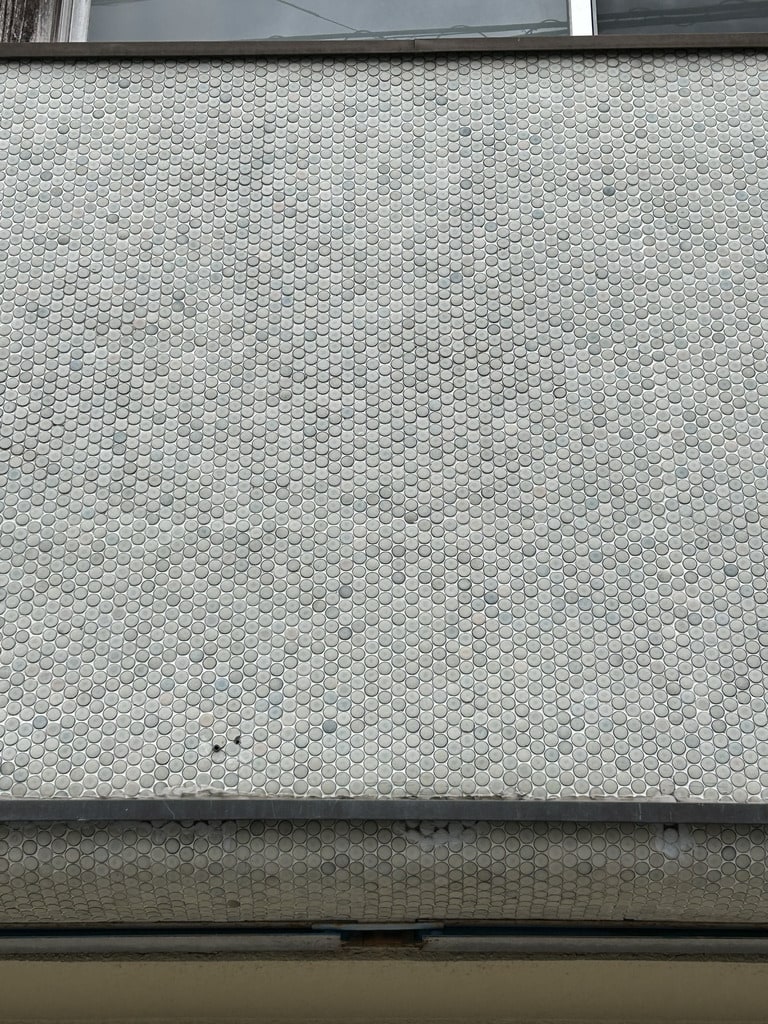

エントランスホールは、モザイクタイル貼りに。

文房具店時代の木製の棚が残っている。

階段を利用して、季節柄お雛様の展示がされていた。

建物の奥には中庭を囲むように蔵が建ち、それらの蔵が様々な店舗に活用されている。

お昼に山町ヴァレー内の韓国料理店でランチを。

スンドゥブチゲ定食を頂いた。

山町ヴァレーの斜め向かいくらいには、一際立派な蔵造の町屋が。

黒漆喰塗りの重厚感溢れる建物は明治33年の高岡大火災の後に再建された菅原家住宅。

雷紋装飾の入った箱棟に、雪割り。

庇には鏝絵の天井装飾。

源氏香が透かし彫りされた塀なども残されていた。

2階は縦長の上げ下げ窓のついた洋風の町屋

洋風の看板建築と、蔵造りの町屋が合体したような建物も。

そうかと思えばモダンなタイル貼りのビルもあった。

淡いグリーンのモザイクタイル貼りの外壁にアーチのある井波仏具店。

唐草模様のアイアンワーク。

淡いグリーンの大理石のモザイクタイルや柱がモダンで素敵。

蔵造りの町並みの中で、突如現れる赤煉瓦の洋風建築。

大正期に建てられた旧高岡共立銀行本店

通用口の持ち送り。

高岡信用金庫本店。

新しい建物のようだけど、周囲の蔵造りの建物になじんでいた。

黒漆喰塗りの外壁がかっこいい。

駐車場への通路?床と柱に貼られた黒いタイルがなんとも

渋くて良い感じ。

ちょうど向かいにあった高岡郵便局。

1,2階は、なまこ壁になっていて、周囲の景観との調和が保たれてる。

金屋町へ向かう道すがらは、銅板貼りのお家にたくさん遭遇。

「仏壇うるし大場」

いい感じにツタが絡まったクリーニング店。

見つけた瞬間、可愛い!とうなった理髪舘。

館ではなく舘の字も良い。

型板ガラスの入った2階の窓。

1階欄間にも結霜ガラスが。

腰壁にボーダータイルが貼られてた建物。

オレンジからベージュの色ムラが面白いタイル。

この銅板貼りの建物も素敵。

1階の軒の上の飾りがモダンだなあ。

高岡鋳物発祥の地、金屋町は石畳と千本格子が美しい町並みが見られる。

鋳物の町の側溝蓋

美しいタイルの貼られた壁。

千本格子の家並み

緑青が吹いた銅板がひときわきれいな色を放ってた。

ボーダータイル。

笹の葉がデザインされた鋳物プレート。

床面に貼られてた滑り止めのついたタイル。

オリエンタルな雰囲気のこのタイルも良いな。

ファサード全面タイル貼りのお家。

金属工芸工房の建物には、丸窓がひっそりと。

帰りに急ぎ足で購入したお土産は、好物の月世界と、

初めて購入した水だんごと不破福寿堂の鹿の子餅。

この鹿の子餅が激美味で、虜に~

ふわふわもっちり食感に天にも昇る気持ちになった。

創業の明治時代から作られていたそうで・・驚愕した。

これにて二日間の旅が終了。

十分満喫できて、高岡へも再訪できてよかった。

富山駅前に宿泊した翌日は、久しぶりに高岡と、そして鋳物メーカーの能作へ行く予定にしてた。

能作の工場見学を11時に予定してたので、朝一は高岡の町歩きを。

駅から近場の末広町の辺りをぐるりと一周。

タイル尽くしのビルを見つけた。

階段のアイアンの手すり子もかわいいな。

大きな円柱の周りに貼られるタイルは所々に立体感のあるレリーフタイルが混じる。

アールの壁面を埋め尽くすやきものらしい質感のあるタイル。

深いグリーンのタイルに覆われたビル。

ブロンズのライオンが見守る。

グラデーションのある青みがかかったグリーンがきれいだな。

中央部分がぐにゃりとへしゃげたデザインがおもしろかったビル。

駐車場の料金所の建物がただならぬ雰囲気で、

丸窓や腰壁には布目タイルも貼られてる。

ちょうどお向かいにおられた方にお伺いすると、

広い駐車場にはもともとお屋敷があったとか。

そのお屋敷の洋館部分だけが残されて料金所として活用されてるようだった。

こんなレリーフ飾りも

裏へ回ると縦長の洋風の窓もあった。

広場の階段踊り場に貼られていたモザイクタイル。

腰壁に貼られていた切り口がラフなタイル。

適当にちぎったような長短のあるタイル。

表面の凹凸で変化してる釉薬の色も良いな。

大人しい色味だけど、パズルのように組み合わさるデザインがおもしろいタイル。

ちょこちょこ見かける型押しタイルも。

菱型のうろこのような銅板貼りの建物。

軒など部分的に銅板が使われ、1階の黒いタイル貼りが渋いお家。

サッシも黒く塗られてた。

牛乳箱も

銅板貼りのお家がいくつか見かけた。

はっとしたのは、この窓のドレープの入った持ち送りが優雅だった建物。

路地裏で見つけたカラフルなガラスブロックに、タイルがあしらわれ、木製の面格子的なものも独特な意匠だった建物。

開いていたら、思わず吸い込まれそうだった二口食堂。

この後、レンタサイクルを借りて、能作を目指す。

徒歩2時間のところなので、自転車だと1/3の40分を予想していたが

道を間違えたりで45分かかってしまい、予約前ぎりぎり到着。

十数年前に家族でも一度工場見学をしたことがあったのだけど、

それから2017年に新社屋ができて充実してるようだったので、再訪することに。

赤い屋根は、鋳造の炉をイメージしているという。

能作は、鋳物の町、高岡に大正5年に創業。

創業時より仏具や茶道具、花器などを製造してきたが、近年は、錫製品など

インテリア用品やテーブルウェアなども手掛けている。

建物は、その鋳物の素材となるさまざまな金属で彩られている。

エントランスの外壁は、真鍮の板に覆われていて、

外壁の一画には、錫の板が貼られたコーナーも。

エントランスホールを入ると、出入口周りにも真鍮の板が艶やかな光沢を放っていた。

エントランスホールで目を惹くのは、鋳造で使用する木型の展示。

これらは展示兼収納庫となっていて、現役で使用されているものなのだそう。

さまざまな形と色の木型。2階までの吹き抜け空間を埋め尽くす量にも圧倒される。

見せる収納がとっても良いアイディアだなあ。

さまざまな色があるのは、制作した職人によるものだという。

鯛焼きの型などもあった。

そして、工場見学ツアーへ。

奥は、銅製品のコーナー。鋳物で「銅」と形作られた大きなサインがかかる。

こちらは、「炉」の文字が見える。

「錫」製品のコーナーでは、ちょうど鋳込み作業をされてる職人さんの姿が。

型を型枠へ入れて、その周りを砂で押し固める作業。

砂だけで固まるのがちょっと不思議。

板状になった錫の原料。

型枠。

溶かした錫を型枠に流し込み、型から外された製品。

さまざまな仏具や花器などの見本品が並ぶ。

こちらは製品の仕上げの部署。

焼き上がった製品を磨き上げ、微調整していく。

くすんでいた製品も磨き上げる中で、光沢を帯びる。

光輝く完成品たち。

錫製品は特にやわらかいので仕上げの微調整も難しいとか。

完成した錫製品。

様々な錫製の商品。

動物の顔が描かれたものは、裏を返すと盃に。

館内のサインは、全て真鍮でできていて、シンプルでおしゃれだった。

こちらはちょっと立体感のあるサイン。

FACTORY SHOP&レストランもおしゃれな空間だった。

錫板が貼られた壁が印象的なコーナー。

シンプルなテーブルとチェア、そして真鍮とガラスのシェードの照明。

給水コーナーには、錫製のコップが置かれている。

水がまろやかにおいしく飲めるそうだ。

2階は、展示コーナーに。

仏具製造から始まった能作の歴史を製品と共に紹介するコーナーも。

真鍮の音色がきれいなベル。

少しづつ音色が違ってた。

錫製のカゴは、自由自在に曲げて、形づくることができる。

能作で前回訪れた時に購入した、この苔玉付きの銅製のハリネズミのオブジェが可愛くて今も愛でてる。もう苔玉はないけど

能作本社屋から立山連峰を望む。

この後は、再び高岡の中心部へ自転車で戻った。

なかなか良い運動になった。

gooブログが終了するらしいけど、とりあえず富山の旅が途中なので

これだけ終わらせとこう。

滑川から富山にやって来た。

この日は、富山駅前の格安で快適だったホテルに一泊。ホテルに無料のレンタサイクルもあるというので、チェックイン後、見ておきたかった富山市立図書館へ向かうことに。

富山市のマンホール、立山連峰と雪の結晶の組み合わせがかわいいな。

アザミのデザインのマンホールも良い。

アザミの根っこが薬用になり、富山の薬とつながるとのことで、市の花に選ばれているらしい。

途中に、赤い屋根の塔屋の乗った建物が。

二つの塔屋があって、塔の先には風見鶏的なものもついている。

アーチ型のベランダに、赤い面格子も。

建設会社のビルのようだった。

大型モザイクタイル物件にも遭遇。

クラブちぼり

この桜木町辺りは、富山の歓楽街のようで、雑居ビルなどがぽつぽつと。

グリーン~ブルー系のガラスモザイクが貼られてた。

コーナー部分には、エンブレムのようなお店のマークを現したモザイクも。

こちらのビルもタイルが壁にも床にも。

やや光沢のあるタイルに、所々厚みのある飛び出したタイルが貼られてる。

アクセントに貼られてた赤いタイル。

床には、こんな丸模様のタイルも。

お隣?だったかのビルにも大き目のコラベル型にレリーフの花模様の入った可愛いタイルも発見。

歓楽街を抜けると、交差点の角に近代建築らしき建物。

昭和21年に建てられた富山第一銀行本店。

そして、富山市立図書館が入っている複合施設「TOYAMAキラリ」へやって来た。

隈研吾設計により平成27年にオープン。

図書館以外に富山市ガラス美術館、富山第一銀行などが入っている。

外観は、立山連峰をイメージし、御影石、ガラス、アルミを組み合わせ

デザインされたものだそう。

キラキラした見た目のインパクト大。

裏側へ回ると、壁面が緑化されていて、省エネ効果も考慮されているそう。

中へ入ると、鏡貼りに木製のルーバーが使われた壁面、エスカレーターへと誘われる。

各階への案内板も木の端材が用いられていた。

2階へ上がると、吹き抜けの大空間が現れた。

木製のルーバーが縦横無尽に取り付けられていて、

木の温かみのある空間に。

2階から6階までは図書館と、ガラス美術館が入っていて、

シンプルな書架も美しい。

シンプルなサイン

ガラス美術館の方は閉館時間間近だったので、入れず、

見上げても、見下ろしても壮大な空間が広がっていた。

最上階から階下を望む。

図書館から戻り、晩御飯に豪華海鮮丼を。

通りがかりにヘキサゴンモザイクタイル貼りの生け簀を見つけた。

この後は宿へ戻り、富山1日目が終了。

小杉から滑川へやって来た。

駅を出てすぐ、ほたるいかタイルに遭遇。

玄関周りを竹風タイルで埋め尽くされた家も。

Y字路に建つ下見板貼りの元商店?だろうか?

懐かしい看板がたくさん貼られてた。

こんな飼料看板も。

衣料品店の壁にはなぜかミュシャ風の絵の看板。

こちら旧嶋田屋から建物フェスで公開中の11軒の建物巡りを開始。

旧嶋田屋は江戸時代から宿場町としてにぎわっていた滑川の中心地、橋場に面して建つ明治19年建築の旧旅館。

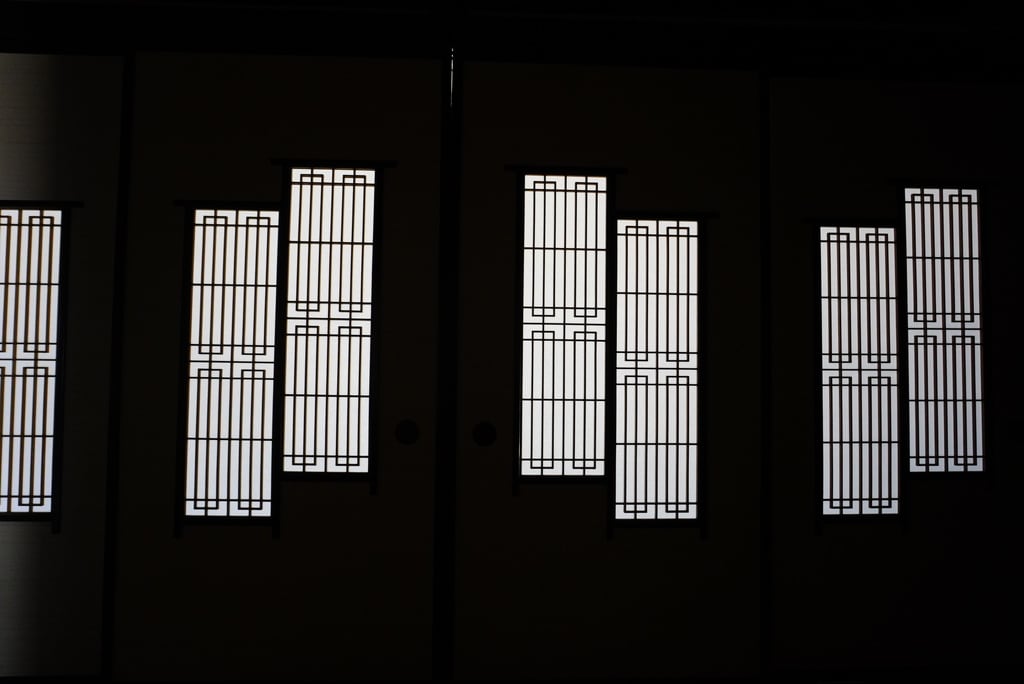

1階には美しいシルエットの建具が入っていた。

2階のお部屋もそれぞれ意匠が美しく、各部屋襖で隔てられてている。

障子欄間やガラスの感じも良いな。

床の間のあるお部屋

波と千鳥がデザインされた照明。

川縁の部屋が特に気持ちよさそうだった。

2階の中央についていた階段。

釘隠しと障子の引手もバリエーション豊かだった。

旧嶋田屋を見た後、11時からほたるいかの産業体験予約を入れていた川村水産へやってきた。

定置網で収穫する滑川のホタルイカは、関西のスーパーなどで見かける兵庫県産のホタルイカとは違い、

身が大きく料亭などへ卸される高級なものだそう。

こちら、採れたてのホタルイカの生の状態のもの。

ゆで上がり。

ゆで上がったものを氷で締めているところ。

ゆで上がりと、氷で締めたものを試食させて頂いた。

少し食感が違うかな・・でもさすがに美味しい・・

工場では、マレーシア人の方々が黙々と作業されていた。

スライドなども見せて頂きながら解説を聞き、最後は

お店で、試食やお買い物を。

朝どれ、ゆでたてのホタルイカを1パックお昼ご飯のお供に購入。

ホタルイカは時価で、この日は1パック千円だった。

滑川で見たマンホールは、ホタルイカの定置網漁をデザインしたもののようだった。

大正3年、地元の宮大工、岩城庄之丈により建てられた廣野家住宅。

中川沿いのすばらしいロケーションにあり、2階の開け放った窓は、見晴らし良かった。

(内部ネット公開禁止)

二階の川沿いのお部屋からの見晴らし

廣野家住宅の郵便受け。

廣野家住宅に隣接するこちらは洋風の造りの廣野医院。

1階に美容院が入っていた角丸なバルコニーのある建物。

明治初期に建てられた城戸家住宅。

味噌、酢、醤油を製造販売を行い、その後は雑貨店として営業されていたそう。

重厚な梁が通る高い吹き抜け空間に、天窓がある仏間。

思ったより奥行があり、一番奥にあった存在感のある蔵。

蔵の扉には、細やかな透かし彫りなどの細工が施されていた。

味噌や醤油を醸造していた頃の設備なども残る。

何気に置かれてたすずらんの透かしの入った飾り棚が可愛いかった。

城戸家住宅の向かいには、元たばこ屋さんのショーケース下に

ピンクの玉石タイルを見つける。

以前は、薬局でもあったようで、ガラスのスクリーンのある調剤室も残されていた。

現在、珈琲スタンドもされているようだ。

慶応3年、大火の後、再建された滑川最古の町屋、有隣庵。

こちらも、玄関の明かりとりのある高い吹き抜けの空間が印象的だった。

(内部ネット公開禁止)

他にも屋根の上に明りとりが付いている建物、ちょこちょこ出会う。

慶応3年頃に建てられた旧宮崎酒造店舗兼主屋。

明治8年に売薬と酒造を営んでいた小泉屋から土地と建物を購入し、

始まったといわれる宮崎酒造。

こちら通り庭の上を走る梁が、迫力いっぱい。

広いお座敷も

麴蔵

旧宮崎酒造の奥には、ひっそりとカフェもある。

ちょっと派手目の黄色に塗られらた建物は、歯科医院だったそう。

明治初期に建てられたという菅田家住宅主屋。

大正5年、岩城庄之丈により建てられた養照寺本堂。

江戸時代に建てられた本陣が当時のまま残されている。

桜の間

滝の間

藩主専用の上段の間も。

襖には七宝焼の引手が。

表裏違ったものが入れられていた。

昭和11年建築、田中小学校旧校舎。

玄関ポーチ貼られていたクリンカータイル。

中央階段

腰壁に木製のパネルが貼られた貴賓室

優雅なデザインの持ち送り

昭和6年建築旧高嶋医院。

詩人、高嶋高の父が建てたという滑川初の洋館医院。

シャンデリアの下がる1階応接室。

2階、

茶室の付いた広間。

雁のような鳥が透かし彫りされた欄間。

炉の切られた茶室

蔦の絡まる郵便受けのある壁

古びた美容院の建物。

午後からは、まち歩きガイドツアーへ。

ガイドさんは、滑川の高校生。古い写真と現在の町並みを見比べながら案内してくれた。

滑川で発生した米騒動は、この辺りで起こったのだとか。

こちらの2階がトタンで覆われた建物は、米蔵だったそう。

かつては商店街としてにぎわっていたというさらしや通り。

車の駐車場となっている部分、下に水路が通ってる。

「コンブヤ」という名前の化粧品&雑貨店。

元は昆布屋さんであったそうで、昆布の名前が継承されてるのがおもしろかった。

明治20年建築の滑川館本館

明治から大正にかけて、滑川町長や県会議員を歴任した加藤甚右衛門の邸宅として建てられ、昭和15年より土肥家の所有となり旅館として営業されていた。

こちらにも元こんぶ屋が飲食店に活用されていた。

昆布屋さんが多い富山、どうも地元産ではなく、北前船で運ばれてきていたもののようだ。

ツアー終了後は、建物巡りの続きを。

こちらは今回最も気に入った旧金川歯科。

昭和30年に建てられた旧診療所。

モザイクタイルが貼られた円柱のあるポーチや、腰壁もタイル貼り。

木製の窓のサッシや扉も良い風化具合。

玄関入ったところに残されていた受付窓口と思われる小窓。

待合室だろうか・・

昭和レトロな雑貨の販売が行われていた。

旧診療室。

応接室。

ボーダータイル貼りの暖炉があった。

目地幅太目で、ひとつひとつのタイルの存在感のある美しい暖炉。

暖炉に続く棚には、薄いピンク色のモザイクタイルが貼られてた。

1階には洋室だけでなく、和室も二間あった。

2階は立入禁止。

すぐそばの旧ヱビス屋百貨店と髙木屋は昭和7年に建てられた旧衣類店と履物店の店舗兼住宅。

1階は改装中のようだった。

どのようなスペースになるのだろうか・・

コンパクトでかわいいらせん階段がついている。

2階の住居部分には、複雑に入り組んでいて、欄間などのある和の空間が残されていた。

テラスのような空間も。

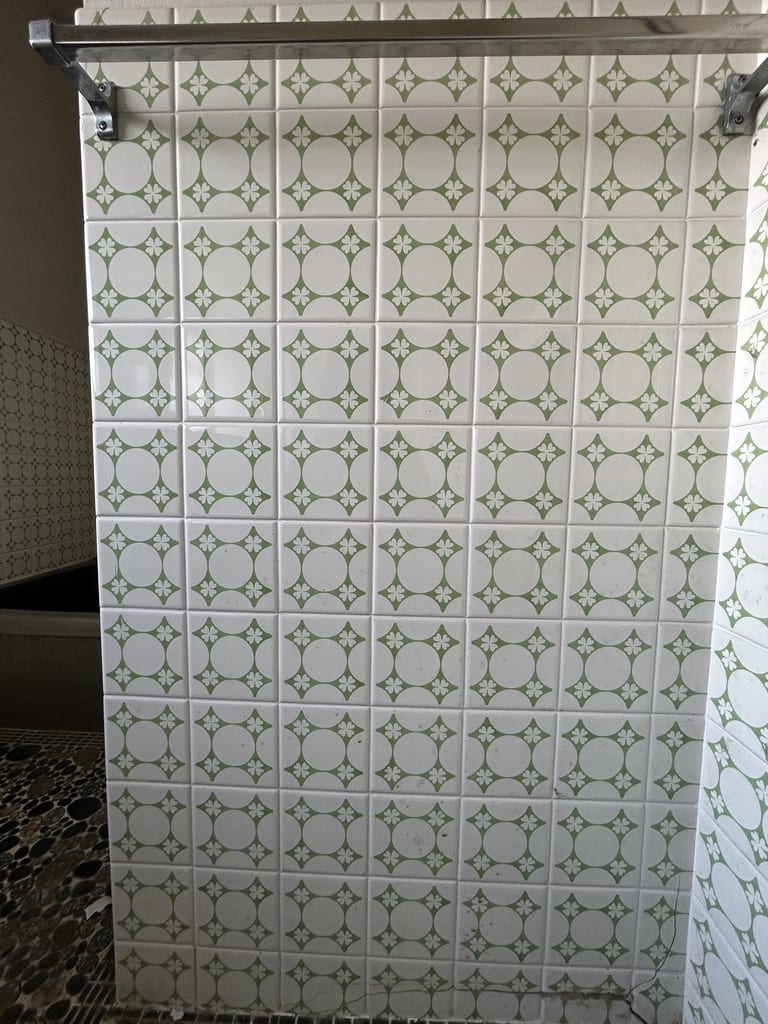

お風呂もタイル貼りだった。

床は、縁は小さなモザイクタイルで囲った玉石タイル貼りに。

腰壁は、グリーンがさわやかなタイル。

目に留まった2階がびっしりモザイクタイル貼りの建物。

マーブル模様の黒いモザイクタイルを茶色の小口タイルが囲んでる。

こんなマーブル模様のタイルも発見。

そして中町会館へ。

元は、木造教会だったそうで、現在は自治会公民館として活用されている。

こちらで、コジマユイさんの建物イラストの展示を拝見。

今回のフェスでの公開建物が、一軒一軒、細やかに描かれていた。

2階は立入禁止だったが、階段を見上げたところ。

クロージングイベントは、こちらの中川沿いの廣野家住宅の2階から

お琴の演奏では、きれいな音色が辺りに響き渡っていた。

一日で周るにはちょうど良いくらいの範囲と物件数で、

丸一日楽しませて頂いた。

この後は、この日の宿泊地の富山へ向かった。

滑川の建築フェスに参戦する為、日曜の早朝、富山に降り立った。

フェスは、10時からだったので、ひと歩きできるかも~と

小杉へやって来た。

以前にも一度富山へ家族で訪れた時にやって来たことがあったが、

久しぶりの再訪。

こちらは、昭和9年建築の小杉町役場として建てられたもので、

江戸時代後期から小杉で盛んだった鏝絵の名エ、竹内源蔵による左官仕事が施された建物。

現在は、その竹内源造記念館として活用されている。

この日は開館時間より早い時間だったので入れず、でも翌日も月曜休館だったので、仕方ない~とこの日に。

妻部分の換気グリル上には、竹内源造の唐草模様の鏝絵が華麗に描かれている。

こちらの黒漆喰塗りの建物は、明治44年、小杉貯蓄銀行本社社屋として建てられたもので、現在は小杉展示館として公開されている。

外観は蔵造りの和風だけれど、内部はガラッと雰囲気が変わり洋風の意匠だった。(今回は入れなかったが)

そしてこちらのかわいい郵便局は、大正13年に建てられた小杉郵便局だった建物が、現在は「LETTER」という複合施設に。

オフィス、古書店、美術教室が入っていた。

以前訪れた時は、閉ざされた状態だったのでうれしいな。

郵便マーク周りの鏝絵も可憐な雰囲気。

明治35年創業の造り酒屋、森永酒店。

仕込み蔵をリノベーションしたイタリア料理店もある。

小杉の町では、鏝絵を生かした町づくりが行われていて、

町の様々な店舗の看板が、それぞれオリジナリティあふれる鏝絵でできている。

肉屋さんの鏝絵看板。

種苗屋さん

表具屋さん

八百屋さん

老舗の料亭中村楼は、江戸時代の武家屋敷を移築したものだそう。

駄菓子屋さんのショーケース下に水色がきれいな小口タイルが貼られていた。

郵便局のポストが描かれた鏝絵。

リアルな歯の鏝絵も。

ガラスブロックとランダムな形がいい感じのタイル壁。

タイル貼りのビルを見つけた。

丸窓周りもモザイクタイルが貼られてる。

明治35年創業、配置薬の三枝薬房

もう一軒見つけた酒屋さん。

大正14年創業の鳥内酒店。

美容室の店前床には、変形コラベルのようなタイルが貼り巡らされていた。

この後は、滑川へ向かう。

先日は西脇小学校の一般公開があると知り、旦那が車を出してくれそうだったので、久しぶりに西脇へやって来た。

小学校は1時からの予約だったので、それまでに旧来住家住宅見学や町歩きなどを。

大正7年に銀行家来住梅吉の自邸として建築された来住家住宅。

お庭に面した南側の二間続きの間は、来客の為に美しく造り込まれた空間。

欄間障子も美しく、

床の間の天井は、矢筈貼りに細工され、目の錯覚で中央部分が山なりになっているように感じる。

総欅造りの仏壇は、放射状にデザインされた天井の造りも凝っていて、

来客の際に扉を閉めると、両脇には達磨の透かし彫りが入った戸が出てくる。

やわらかな表情の達磨。

仏壇上部には果物や野菜などの供物がリアルに透かし彫りされた欄間も。

書院欄間は、紅葉と竜田川の流れを細い桟が縦に入ったおさ欄間で表しているという。

客湯殿。

折り上げ格天井にタイル貼り、洗面シンクのついた豪華な造り。

壁面には、マジョリカタイルが並び、床面には、レリーフタイルと洗い出し仕上げのようなタイルが市松状に並べられ、そのチェック模様がとてもモダン。

ミントグリーンのタイルが鮮やかで、マジョリカタイルの色味や床のグリーン系のタイルとのコーデも美しい。

マジョリカタイル

洗面台にもボーダーのマジョリカタイル。

深いグリーンのタイルの発色も最高〜

湯殿の隣には脱衣所的な化粧部屋があり、

小部屋ながら、様々な材木を使用した床の間などのある密度の濃い空間だった。

廊下へ目をやると、竹をイメージして彫られた鏡の額縁が。

繊細な細工が施されている。

煎茶道にも用いられていたという離れの二間からなる座敷。

黒柿を使用したという間越欄間は、蝙蝠の彫刻がリアル。

蝙蝠の目は黒サンゴが使われているそう。

よく見たらかわいい顔。

裏面は、月とホトトギスの彫刻。

床の間や床脇にも、縞黒檀や鉄刀木、屋久杉、など数々の銘木が使用され、設えられている。

付書院の欄間障子には、繊細な松葉模様のデザイン。

廊下には、ギザギザの継ぎ目があり、当時の大工さんの遊び心が伺える。

障子の引手も凝ったものがいろいろ。

梅花のような形の引手。中にも三日月と梅が彫られてた。

真ん中が透かし模様が二重になって入っているタイプ。

周りに小さな瓢箪の透かしが入っているもの。

周囲が竹を模した形に。

母屋と離れの間には、おりつくばいと言われる、地面を掘り下げたところに

設置された船形の手水鉢があり、周囲は、様々な石に囲まれていた。

離れの周囲にも敷かれてたこの赤い石は、京都の紅加茂石といわれるものだそう。

台所にあったおくどさんもタイル貼りだった。

背面には雷文のボーダー状のマジョリカタイルも貼られてた。

前回気づいてなかった・・

煉瓦造りの塔は、高架水槽。

七福神の鬼瓦が乗ったこちらの薬医門は、

特に戸板が、希少な欅玉杢の一枚板が使用されている。

この動物?を従えた布袋さん、かわいかった。

敷地内にあるこちらの洋館は、子供たちの部屋としてのちに建てられたものだそう。

現在は、西脇情報未来館21として活用されている。

こちらの付属施設の梅吉亭では、レストランになっているので

こちらでランチした。

日替わりランチ、野菜たっぷりでヘルシーだった。

手作りのパウンドケーキも+。

そして町歩きへ。

消えかかった看板が残っている西脇家政学校だったらしき建物。

美容室の壁に、イナックスのあのセラミックタペストリーというタイルが使われていた。

白い柱に、この綴れ織りのような複雑な色味のタイルが映える。

同じく内藤克雄設計の西脇区消防会館。

昭和5年に警鐘台が、昭和11年に消防庫が建築される。

現役の銭湯、西脇温泉。

和菓子屋、住吉屋へ。

ここには、西脇出身の横尾忠則が高校時代にデザインしたという包装紙が

使われているとのことで和菓子を買おうとやってきた。

お店に入ると、それらしき包装紙が吊るされてた。

グリーンがとても鮮やかで、丸の中の茶色との対比がきれい。

桜餅とかしわ餅を購入して、この包装紙で包んでもらった。

おばあさんがおひとりで、こちらのお饅頭やおもち類を作られてるそう。

こんなに多種類をすごいなあ。

桜餅の香りがたまらない・・美味しかった。

ガラスブロックがはまった壁のお店は、喫茶マンボ。

向いの幸楽は、ステーキ屋さん。

以前こちらで食事して、美味しかった。

Barberヒルタ。

バラの花柄のガラスブロックがかわいい。

横尾忠則の作品に登場するというY字路が、町の中にいくつかあって、

このY字路もそうだった。

播州織が盛んな西脇には、いくつか織物工場跡が残されている。

のこぎり屋根の織物工場跡。

工員の宿舎も残っている。

呉服店の壁面にタイル。

旭マーケットといわれる木造アーケード。

スナックなどの看板もいくつか残されていた。

今でも住宅として使われている建物もあるようだ。

時が止まったような空間

そろそろ1時の西脇小学校のツアーへ向けて、小学校を目指す。

途中、横尾忠則のY字路の原点、と言われるスポットを通る。

そして西脇小学校に到着。

以前に外観だけは、見たことがあったが、内部は今回初めて。

昭和9年から12年にかけて、地元の建築家、内藤克雄設計により建てられた三棟の木造校舎。

現役でありながら重要文化財という全国では、三校しか例がないという貴重な校舎。

できる限り元の姿を残しつつ、耐震補強やバリアフリー化など、

機能の強化をはかりながら保存、改修されたと伺う。

こちらの教室は、天井も当時のまま残されている。

窓にかかるカーテンは、地元の播州織のものが使用されている。

棟ごとに色を変えてるそう。

当時のままの天井。

三棟をつなぐ渡り廊下。

家庭科室のみ、唯一段差のある当時のまま残されている。

畳敷きで造り付けの家具も。

壁に直接掲示物が貼れない為、

壁には、掲示用の木枠が取り付けられていたり、

階段手摺の低さをカバーする為、フェンスが取り付けられていたりと、

元の形を生かしながらそれぞれ工夫されている。

調理実習室は、元は理科実験室だった教室だそう。

造り付けの棚やシンクが設けられ、天井装飾も凝っている。

実験器具などを保管する棚などもそのまま残されていた。

中庭には、ひょうたん島の遊具があったり、

小さな橋が渡されたひょうたん池もあった。

三棟つながった校舎を運動場側から見たところ。

昭和3年に第一校舎の南側に講堂が建てられたそうだが、その講堂は取り壊され、玄関の車寄せ部分のみ、体育館の南側に移設されている。

移設された車寄せ部分。

ひととおり、解説頂きながら見学することができた。

帰り道・・

赤い屋根がかわいい住宅。

玄関の面格子も素敵だった。

扉には、こんなガラスブロックが。

こちらの三階建ての建物、1階部分には、タイルが貼られてた。

美しい結晶が現れてる。

丸モザイクタイルも。

路地裏にガラスブロックのはまる喫茶店も発見。

小鳥が向かい合う看板の持ち送りが可愛かった。

面格子とタイル。

カラフルなタイル貼りの建物。

赤い目地もぴったり。

こちらの洋館も西脇小学校を設計した内藤克雄設計。

ブルーグリーンがきれいなパステルトーンのタイル。

播州織工房館は、かつて播州織の織物工場として使われていた工場が

工房&ショップとして活用されている。

大きな織機の展示も。

のこぎり屋根の明かりとりの窓からやわらかい光が入ってくる。

たくさんの生地も販売されてて、見てるだけでも楽しかった。

スープ甘めの播州ラーメンがこの辺りの名物だそうで、

帰りに西脇大橋ラーメンへ立ち寄る。

そして、最後にもうひとつの内藤克雄設計の建物、鹿野町ふれあい館へ。

元、公民館だった建物だそう。

内藤克雄の建物いくつかに共通する、妻壁にアーチ窓が二つ

特にこの公民館の建物、バランスよくてかわいいなあ。

久々の西脇、楽しかった。

しかしいつも、日曜のみ開館のコヤノ美術館にはなかなか行き着けない。

次回こそは、訪れたいな。

今春の京都を歩く会のお花見は、高瀬川沿いを歩きながら桜を楽しみ、

半兵衛麩でランチ、鴨川沿いの桜を愛でながら渉成園へ、最後はカフェで大阪万博の打ち合わせ?というプランになった。

高瀬川沿いの桜は、五分咲きといったところだったが、この川縁を歩くのは好き。

中華料理店の大傳梅梅の外壁のスクラッチタイルも渋くて良い。

奥まったところにあったタイル壁、何かのお店だろうか?

所々に入った黄褐色のタイルが良いアクセントになった深みのある色合いのタイル壁が素敵だった。

扉上に入った透かし陶板。

鮒鶴京都鴨川リゾート。

ここも久しぶりにまた行きたいなあ。

以前のレポ→☆

ボコボコ感強めの渋い型押しタイルと郵便受け。

鉄成分の斑点が趣深いタイル。

そして半兵衛麩に到着。

この石造りの洋館が食事処になっている。

昭和25年に建てられた、元診療所だったとお店の方がおっしゃられてた。

こちらへは、2007年に訪れて以来。

この洋館の隣に立派なショップやカフェができていたり、内部も改装されたもよう。

こちらはお待合。

床には中国の段通かな?家具も螺鈿の細工の入った中国の家具のよう。

そして二つのテーブルのある個室へ案内して頂いた。

改装されたお部屋のようだ。

葡萄のステンドグラスには見覚えがあるが。

背景には、結霜ガラスが使われていて、葡萄や葉の部分もニュアンスのあるガラスが美しい。

お料理は、「むし養い」1コースのみ。

生麩と湯葉尽くしのお料理の数々。

基本、もっちり系が好きなので、生麩も大好き。

生麩の田楽最高~

桜入りの生麩はこの季節ならでは。

湯葉のサクサクした食感のお料理も。

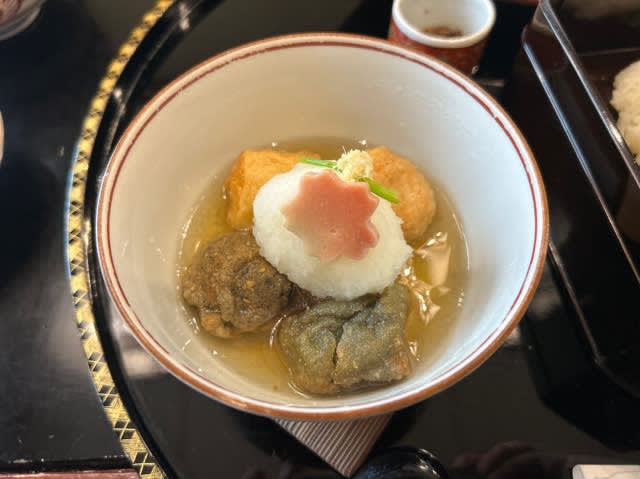

そして再びもっちり生麩のみぞれ煮。

最後は、白みそでヨモギ麩のお雑煮を。

デザートには、ゆずゼリーに生麩の白玉が入っていた。

むし養いとはいうものの、もっちりした生麩のオンパレードでがっつりお腹が膨れてしまった。

メニューは、18年前とほぼ変わらないもののようだった。

お庭から見た建物。

洋館の隣には築120年の和館があり、こちらには、お辨當箱博物館 併設されている。

高い吹き抜けのある通り庭があり、

座敷には、おひなさまが。

お辨當箱博物館では、美しい装飾が施されたお弁当箱が眼福。

菱型や円形、扇型など、さまざまな趣向をこらしたお弁当箱がたくさん展示されていて、思ったより見応えがあった。

涼し気な籠を編んだお弁当箱は、夏用のもの。

1段1段編み方が違うのも良いなあ。

陶器製のお重も。

細かな螺鈿装飾の施された船形弁当箱のなんと雅やかなこと。

こちらの八角形の蒔絵のお重も美しい。

持ち運べる携帯性と、このゴージャスさのミスマッチが良い。

一見、本物のりんごかと思うようなリアルな木製のりんご入れも。

こちらは、武士が戦場で使用したという陣中弁当。

10人分の弁当箱と水筒が入ったものだが、敵の大将を討った時には外箱に大将の首を入れて持ち帰るのにも使用するとのこと。

恐すぎる~~

ちなみにこれは、中もそろっているので、首を入れるのには使用されてなかったものだとか・・

中国家具の設えが美しい展示室などもあり、最後に売店の方にも立ち寄って、次なる目的地へ。

渉成園への道すがらは、鴨川沿いの桜を見ながらウォーキング。

ほぼほぼ満開の桜の木もあって、とてもきれいだった。

渉成園へ到着。

この石垣がいろんな石の寄せ集めでおもしろかった。

長い石橋のようなものから臼など、大小さまざまな形の石がまるでパッチワークのように収まってる。

印月池という1700坪ある広い池の周りを歩いて回れる池泉回遊式庭園が広がる。

背後のマンションがちょっと残念・・

渉成園の中で一番広いという大広間、閬風亭。

畳を外せば能舞台としても使用することができるそう。

内部は見学不可。

印月池にかかる橋、侵雪橋

回棹廊。

唐破風のある屋根が中央にも両端にもついていて、おもしろいデザインだった。

さらに風変わりな形の楼門作りの傍花閣。

両脇に階段の入口があり、階上には四畳半の部屋が設けられてるそう。

一階の門の部分には、唐草模様的な彫刻が施されていた。

渉成園の中では桜は、この傍花閣周りにあったもののみのようだった。

この後は、長居できそうなファミレスで、開場早々皆で行くことになってる大阪万博の打ち合わせなどを。

今井町から大阪、鯛よし百番まで有難くも車移動でラクラク到着。

予約の5時に到着したので、他のお客さんが来られない間に一通り案内してもらえた。

日光東照宮を模したお待合は、相変わらずギラギラの装飾の洪水。

天井には、にらみ龍、黄金の壁面には天女が舞っている。

陽明門を内側から。

あちこちにある獅子のレリーフが妙に愛嬌あってかわいい。

眠り猫もいる。

お待合の前のガラスの欄間もきれいだな。

中庭にかかる太鼓橋。

奥の階段には、三条大橋と書かれた柱が立ち、

そのすぐそばには、洋風の天井装飾が華やかな一画が。

現在は物置のようになっているが、元は何だったんだろう?

と尋ねてみたら、

写真を持ってきてくださり、昔はダンスホールがあったとか。

よくよく見ると、ダンスホールは、現在事務所になっているところのようで、

この天井装飾は応接室として使われていた場所のようだった。

そして、まずはこの日の食事に予約したお部屋、「紫式部」の間へご案内頂く。

入口前にも縁側のような素敵空間が広がっていた。

お部屋は、船底天井に、火灯窓がついていて、雅やかな雰囲気。

火灯窓の外は、こんな中庭空間が広がる。

お部屋に荷物を置いたら、他のお客さんが来られないうちに、見学の続きを。

こちらは喜多八の間の入口。

東海道五十三次の大井川の渡しをイメージした部屋だそうで、三畳の座敷は船を模したもので、屋形船で食事をする演出がされている。

天井は、大井川の渡しを表す彫刻が彫られ、

部屋の扉を開けると、風景も現れるという

お部屋の外まで一体となった演出が考えられている。

由良の間は、2階で最も格式が高いお部屋だそうで、花が描かれた折り上げ格天井が豪華。

由良の間の向かいには、こんな洋風のアーチ窓があったが、お部屋の方は、使われてないようだった。

1階の男性用手洗いもぜひ、と言われて拝見。

天井画が華やか。

入口周りの装飾も凝っていて、柱の角には、こんな孔雀の装飾金具がついていたり、

絵から飛び出したような立体感のある孔雀が潜んでいたり、

とにかく半端ない豪華絢爛さ。

女子トイレは、それに比べて大人しく、丸モザイクタイルが敷き詰められた普通の御手洗。

最後に、桃山殿を。

三間続きの大広間で、5年前はこちらで、団体でお鍋を頂いたことがあった。

牡丹の間。

格天井に、窓や欄間には牡丹の彫物、襖には遊女が描かれている。

釘隠しも牡丹。

続く鳳凰の間には、鳳凰の彫刻が。

こちらは令和4年のクラウドファンディングにより、新たになった襖絵。

豪華絢爛な桃山殿に馴染んでいた。

三つめは、菊の間。

この日は、休日にもかかわらず、お客さんが少なかったらしく、空いてるお部屋をゆっくり見せて頂くことができてかラッキーだったようだ。

お食事は、おまかせ懐石を。

見るのに時間かけ過ぎてしまって、食事は一気に出していただくことに。

どれもが美味しくて満足。ゆっくりお話もできた。

この日は朝から夜までよく遊び、贅沢な一日だった。

少し前、フォロワーさんのお二方と奈良から大阪へとお出かけを。

車に乗せてもらってまずは橿原市へやって来た。

ランチの前に日本聖公会八木基督教会へ。

昭和11年に建てられた和洋折衷の教会堂。

下見板貼りに瓦屋根が乗り、一見和風だったが、

ステンドグラスの入った三連アーチ窓。窓の部分は洋風感ある。

入口扉もアーチ型で、中央に大きな真鍮の十字架が入っていた。

屋根の上には、十字架のレリーフが入った鬼瓦

ミサの途中だということで、2階席へ案内して頂けた。

子ども連れの方もおられ、2階席は広々、

27畳もの桟敷席が広がっていた。

2階席がこんなに広々とした教会は、初めて見たかも。

障子を開けると、上から聖堂が見渡せる。

この造りから音響効果にも優れた聖堂になっているとのこと。

先ほど外から見たアーチのステンドグラスは、葡萄の蔓が絡まった十字架がデザインされている。

桟敷席の西側の障子を開くと、縦長の上げ下げ窓が隠されていた。

2階の和室は、子供連れの礼拝の他、地域の方々の会合などに、

また泊まり込みでのお通夜などにも重宝されるなど

大いに活用されているようだった。

そしてランチに、奈良の橿原市にあるジュール・フェリエラ・バンクへやって来た。

建物は、昭和3年に建てられた旧第六十八銀行八木支店をリノベーションしたもの。

店内へ入ると、吹き抜けの空間が広がり、2階には回廊が巡らされている。

ゆったりとしたテーブルの配置に。

2階にも個室があるようだったが、この日は利用中とのことで見られず。

金庫室の扉も残されていた。

奥はキッチンだったかな?

コースは、前菜から、

オニオングラタンスープがうれしい。

メインにステーキ。

パンに、デザート、珈琲or紅茶も。

おしゃべりしながらゆっくりと至福のランチを頂いた。

ランチ後は、今井町へ移動して町歩き。

今井町は、重伝建保存地区として指定された江戸時代からの町並みが残されていて、現在も約500棟の町屋が保存活用されている。

思ったより広範囲で、江戸時代にタイムスリップしたかのような町歩きが楽しめた。

早速、威圧感のある建物が現れる。

材木商だったという豊田家住宅は、幕末には大名貸しを行い、

藩の蔵元を務めていたという豪商の家。

江戸時代は、米屋を営んでいたという中橋家住宅。

重要文化財のお家がごろごろと。

床屋さんも控えめサインポールで、周りの景観になじんでる。

完璧すぎる路地裏風景

各町屋によく見られたこちらの金具は、「駒つなぎ」という馬をつないでおくためのものだそう。

今井町のマンホールは、この「駒つなぎ」がモチーフに。

カフェに改装された町屋も。

雑然とした所がほぼほぼなく、まるで映画のセットのように美しく維持されているのがすごいなあ。

格子の下部には、換気の為か、各家さまざまな形で換気口が設けられていた。

戸袋下部の細工が凝っていて美しい。

市松模様に彫り込まれた細工。

元薬屋さんなのか、渋い薬看板がたくさん。

古美術店の看板が風情あって良い感じの通り。

葡萄の蔓がモダンな鋳物の灯籠。

玄関先に亀がたくさん。

亀甲模様のネットがおしゃれだなあ。

無料公開中だった旧米谷家住宅を見学。

金物商を営んでいたという18世紀中頃に建てられたもの。

吹き抜けの土間には、

おくどさんが残され、その上には煙返しが見られる。

蔵前座敷も増築されていた。

町屋を改装した和カフェもあったが、この日は時間が押してたのでパス。

こちらは、珈琲店。

学習塾まで、こんな雰囲気のある町屋だとは。

河合家住宅は、江戸時代中期から続く酒蔵。

内部も見ることができた。

屋根の角には、布袋さんのような瓦人形が乗っていた。

そして今井まちなみ交流センター「華甍」へ。

こちらは

明治36年、高市郡教育博物館として建てられ、昭和初年から30年間は今井町役場として使用されていたという。

現在は、今井町の資料館として活用されている。

外観からして、とても華やかで横顔も美しい。

2階の窓も気になるな。

格天井の車寄せ。

擬宝珠を模した親柱のある階段ホール。

あの窓のある2階へは、立入禁止。

イベント時には公開されることもあるそうだ。

奥の展示室には、今井町に関する資料の展示がされていた。

駐車場へ戻る道すがら、漆喰の壁全面に竹が描かれていたのを見つけた。

裏面も同様に描かれていたが、こういうの初めて見たかも。

なんだかそそられる看板が。

100年以上、風邪薬を造っている会社がクラフトコーラを手掛けて販売されているそう。

このハンガー型?の面格子も今井町でよく見かけた。

郵便受けとタイル。

他にもアンティーク雑貨のお店など、ちらりと覗いたが時間切れ。

この後は、一路大阪へ、鯛よし百番へ向かった。