能作から、高岡駅まで戻り、レンタサイクルを返して、再び町歩きを開始。

洋風の看板建築。うっすら看板文字が消えた箇所が、、何屋さんだったんだろう?

坂下町の交差点に向かい合わせに建つ看板建築も魅力的だった。

寝具店と

通りを挟んで、こちらは塗料店。

ファサードにはモザイクタイル柱が4本も。

カラフルなガラス片がたくさん入っているベビー用品店の柱が、きれいだった。

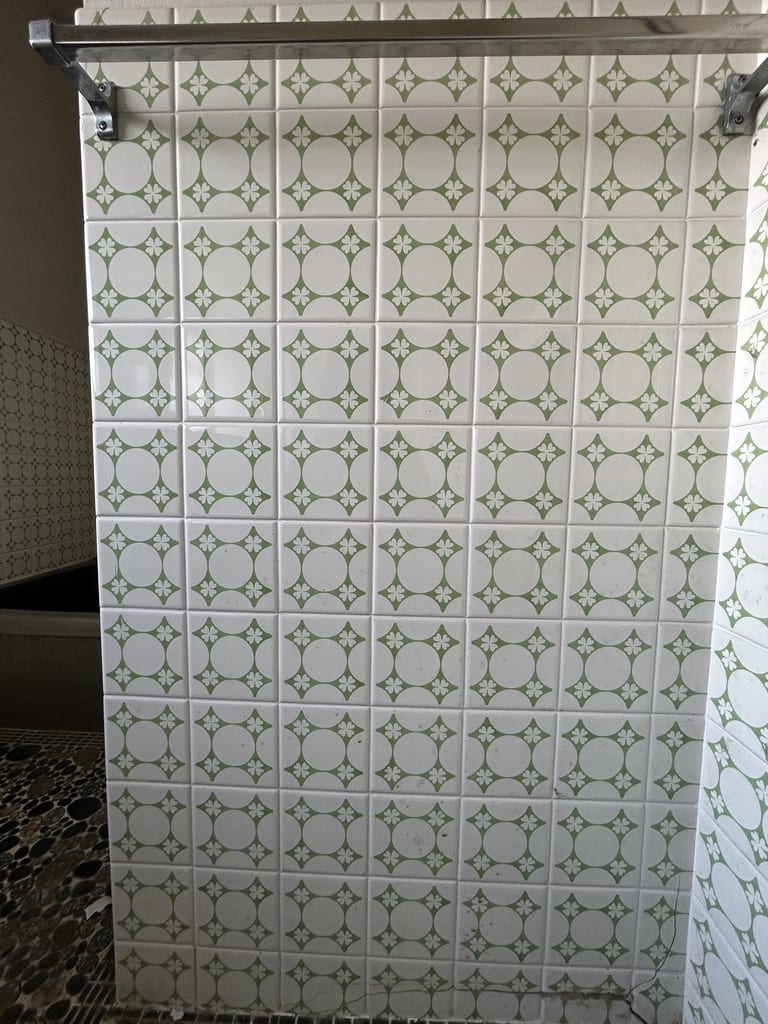

タイル尽くしのお家。

玄関周りにもこんなレリーフタイルが貼られてた。

白いタイル貼りの洋風建築。

山町筋に入ると、蔵がすごい密度で現れ始める。

蔵を改装した喫茶店。

和の蔵だけでなく、窓周りに洋風意匠のある蔵も。

せいろやふるいなど金網商品のお店

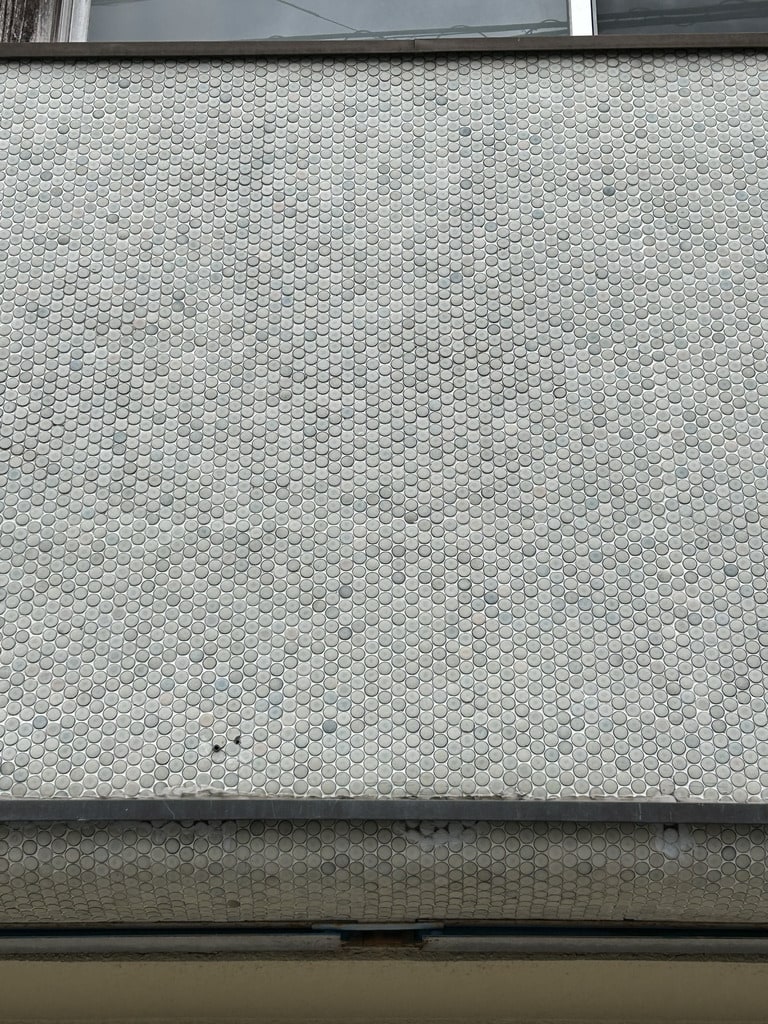

閉ざされたショーケース下には、クリーム色のモザイクタイルが貼られていた。

黒漆喰塗、天窓のあるお宅も。

明かり取りの天窓の塔がかわいい。

山町ヴァレー。

昭和4年に建てられた文具商だった旧谷道家タイル貼りの洋風建築。リノベーションされて、韓国料理店やマッサージ店などが入る複合施設に。

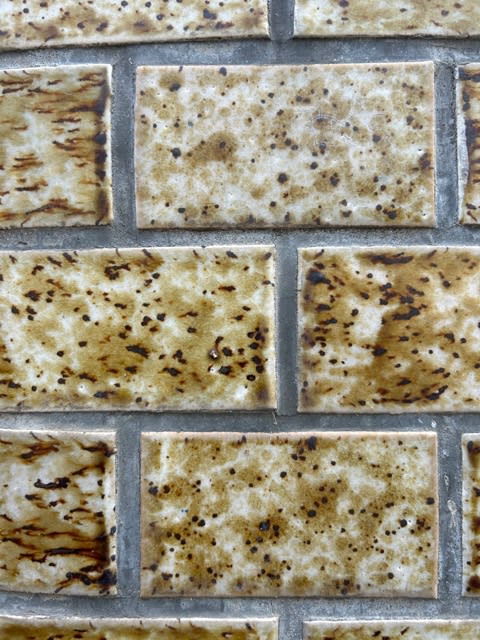

1階部分の外壁には、布目タイルが貼られてる。

一部、貼り替えられたものなのか、こんなラインが入ったタイルも。

エントランスホールは、モザイクタイル貼りに。

文房具店時代の木製の棚が残っている。

階段を利用して、季節柄お雛様の展示がされていた。

建物の奥には中庭を囲むように蔵が建ち、それらの蔵が様々な店舗に活用されている。

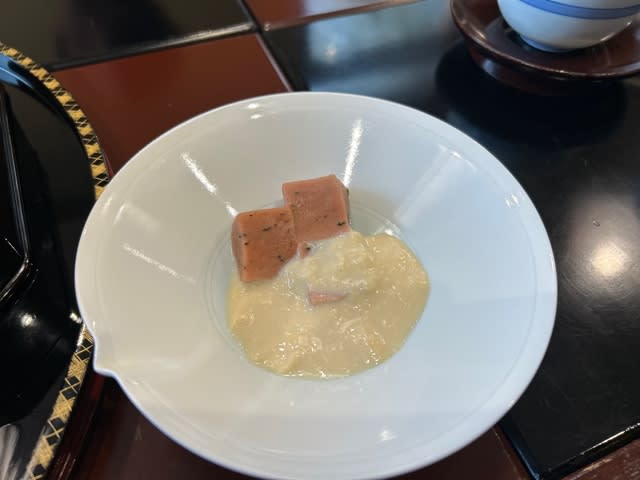

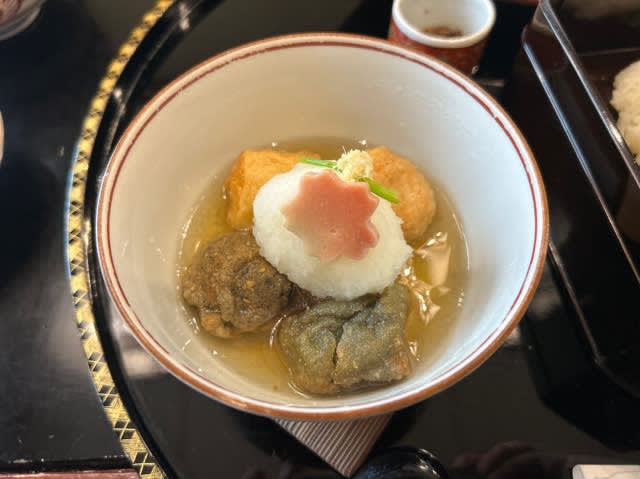

お昼に山町ヴァレー内の韓国料理店でランチを。

スンドゥブチゲ定食を頂いた。

山町ヴァレーの斜め向かいくらいには、一際立派な蔵造の町屋が。

黒漆喰塗りの重厚感溢れる建物は明治33年の高岡大火災の後に再建された菅原家住宅。

雷紋装飾の入った箱棟に、雪割り。

庇には鏝絵の天井装飾。

源氏香が透かし彫りされた塀なども残されていた。

2階は縦長の上げ下げ窓のついた洋風の町屋

洋風の看板建築と、蔵造りの町屋が合体したような建物も。

そうかと思えばモダンなタイル貼りのビルもあった。

淡いグリーンのモザイクタイル貼りの外壁にアーチのある井波仏具店。

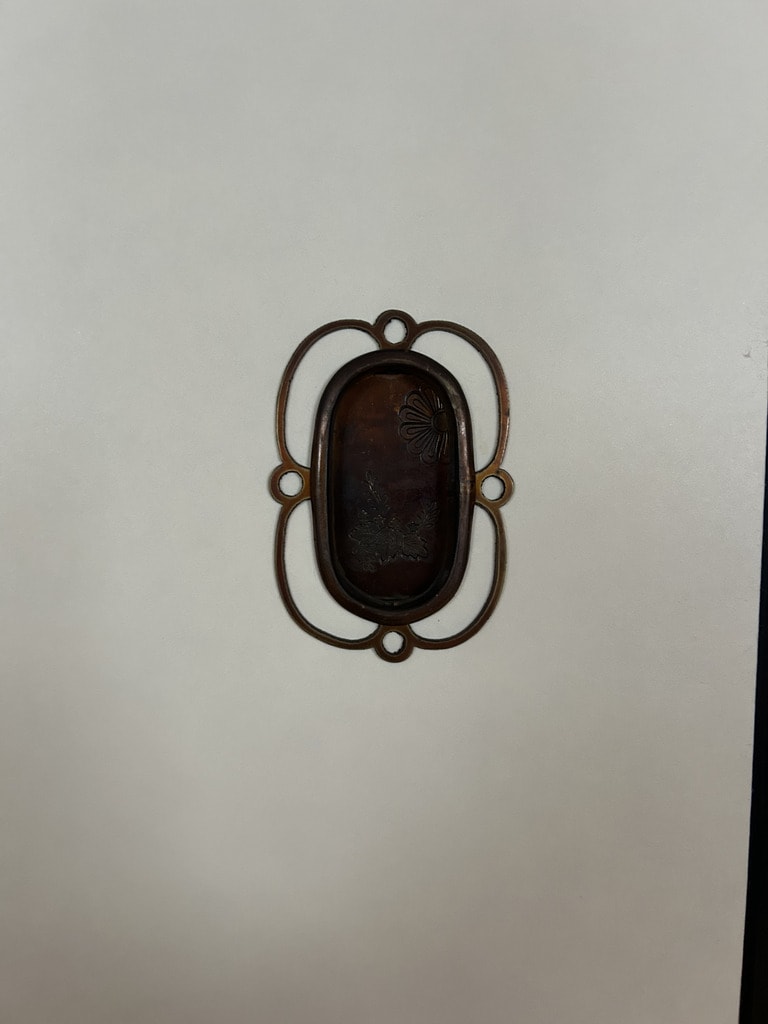

唐草模様のアイアンワーク。

淡いグリーンの大理石のモザイクタイルや柱がモダンで素敵。

蔵造りの町並みの中で、突如現れる赤煉瓦の洋風建築。

大正期に建てられた旧高岡共立銀行本店

通用口の持ち送り。

高岡信用金庫本店。

新しい建物のようだけど、周囲の蔵造りの建物になじんでいた。

黒漆喰塗りの外壁がかっこいい。

駐車場への通路?床と柱に貼られた黒いタイルがなんとも

渋くて良い感じ。

ちょうど向かいにあった高岡郵便局。

1,2階は、なまこ壁になっていて、周囲の景観との調和が保たれてる。

金屋町へ向かう道すがらは、銅板貼りのお家にたくさん遭遇。

「仏壇うるし大場」

いい感じにツタが絡まったクリーニング店。

見つけた瞬間、可愛い!とうなった理髪舘。

館ではなく舘の字も良い。

型板ガラスの入った2階の窓。

1階欄間にも結霜ガラスが。

腰壁にボーダータイルが貼られてた建物。

オレンジからベージュの色ムラが面白いタイル。

この銅板貼りの建物も素敵。

1階の軒の上の飾りがモダンだなあ。

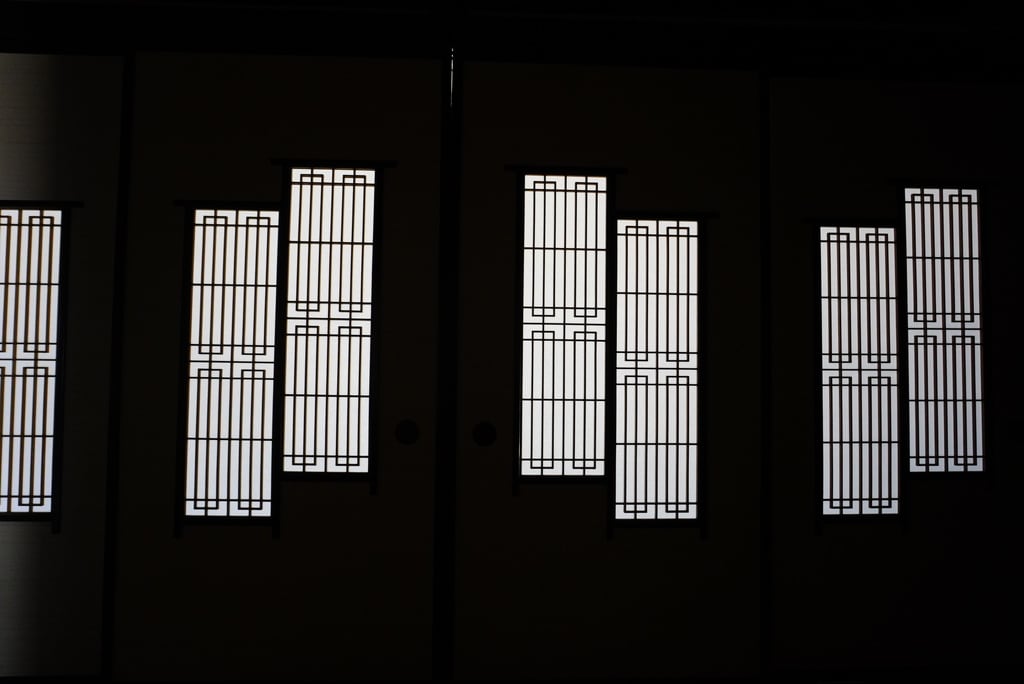

高岡鋳物発祥の地、金屋町は石畳と千本格子が美しい町並みが見られる。

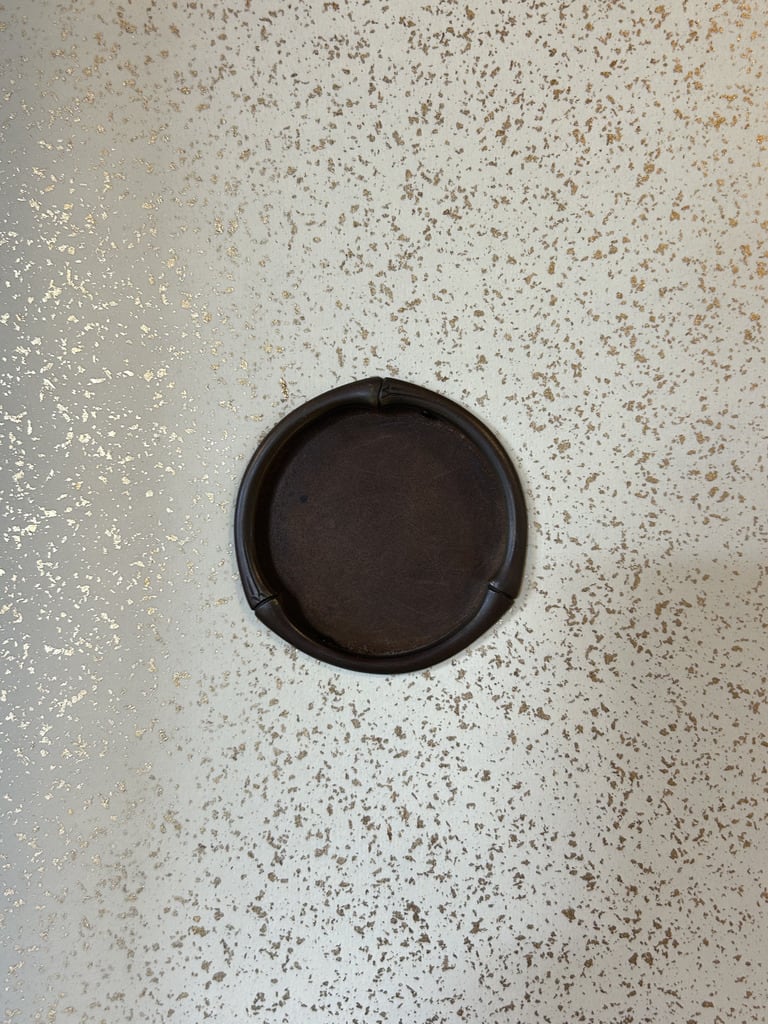

鋳物の町の側溝蓋

美しいタイルの貼られた壁。

千本格子の家並み

緑青が吹いた銅板がひときわきれいな色を放ってた。

ボーダータイル。

笹の葉がデザインされた鋳物プレート。

床面に貼られてた滑り止めのついたタイル。

オリエンタルな雰囲気のこのタイルも良いな。

ファサード全面タイル貼りのお家。

金属工芸工房の建物には、丸窓がひっそりと。

帰りに急ぎ足で購入したお土産は、好物の月世界と、

初めて購入した水だんごと不破福寿堂の鹿の子餅。

この鹿の子餅が激美味で、虜に~

ふわふわもっちり食感に天にも昇る気持ちになった。

創業の明治時代から作られていたそうで・・驚愕した。

これにて二日間の旅が終了。

十分満喫できて、高岡へも再訪できてよかった。