写真は、070529、中3国語の授業です。

アビットの普段の国語は、実力養成の読解問題を勉強しています。

あと漢字(語彙)ですね。

そのほうが、北辰会場テスト、入試に必要な力がつくからです。

ただし、定期テスト前は、テスト範囲の教科書内容を勉強します。

また、古典や漢文は、学校の教科書内容を優先に勉強します。

学校で教わっただけでは、なかなか身につかないところですからね~。

アビットでも、全力でフォローしますよ♪

今日は、新古今和歌集の西行法師(さいぎょう ほうし)の和歌を中心に。

「道の辺に 清水流るる 柳陰 しばしとてこそ 立ちどまり( )」

( )には、何が入るか?という問題がありました。

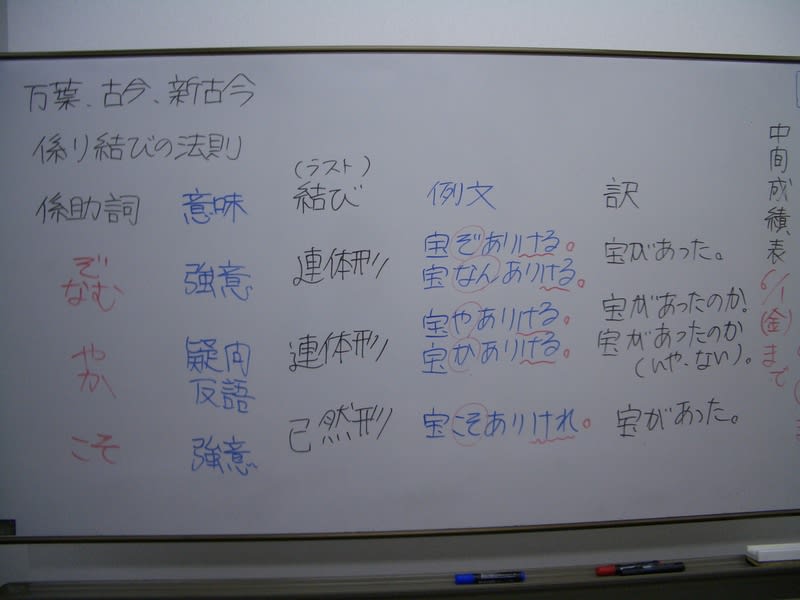

ここで覚えておくことが「係り結びの法則」です。

とにかく「ぞなむやか連体、こそ已然」です!

呪文のように唱えましょう♪

文中に「ぞ」「なむ」「や」があれば、文末は連体形で終わる。

文中に「こそ」があれば、文末は已然形で終わる。

そいいうルールがあります。

上の問題の選択肢は、「けり」「ける」「つる」「つれ」です。

この問題を解答するために必要なので・・・。

古文の助動詞の活用も、少しだけ勉強しましたよ~。

中学校では、ほとんど勉強しないと思いますが・・・。

連体形と已然形がわからないと、問題が解けませんからね(難しいな~)。

まず「けり」。

未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形で・・・。

けら→○(なし)→けり→ける→けれ→○(なし)・・・と活用します。

意味は、過去(伝聞)「~たという」、気づき「~たのだ」、詠嘆「~たことよ」。

また「つ」「ぬ」。

未然形→連用形→終止形→連体形→已然形→命令形で・・・。

て→て→つ→つる→つれ→てよ

な→に→ぬ→ぬる→ぬれ→ね

意味は、完了「~た」、強意「~てしまう」。

テキストの問題は・・・。

「道の辺に 清水流るる 柳陰 しばしとてこそ 立ちどまり( )」

文中に、「こそ」がありますよね。

だから、係り結びの法則より、文末は已然形で終わります。

上の問題の選択肢は、「けり」「ける」「つる」「つれ」ですから・・・。

この中では「つれ」だけが已然形です。

答えは「つれ」となります。

まあ、ここまでは中学生では、ほとんどやらないはずです。

とにかく「ぞなむやか連体、こそ已然」だけでも覚えていれば、なんとかなります。

ところで、この和歌の解釈は・・・。

「道のほとりに清水が湧き出して流れている柳の陰、しばらく休もうと思って立ち止まってしまった」

・・・こんな感じです。

中学校の国語の授業では、国語の教科書をあまり使いませんが・・・。

おそらく古典や漢文は、教科書に掲載されているものを使います(去年はそう)。

少し先取りして、わかりやすく勉強していますよ☆