写真は、250220、中2数学の授業です。

埼玉県白岡市・篠津中、第4回定期テストが迫りましたね。

中1と中2は、250225&250226です。

2週間前からテスト範囲に戻って勉強しています。

私、2025年は、250227から本格的な花粉症の症状が出ました。

例年よりも、やや遅いでしょうか。

この週は、最高気温が17℃とか16℃とか、暖かい日が続きました。

いつの間にか、花粉が大量に飛んでいたようです★

250227は、教室での授業中に、くしゃみを連発。

鼻も、30回くらいかみましたよ。

花粉症、仕事に差し支えまくりです★

その日の夜、いつものように終電で帰って、家の中を探すと・・・。

ありました、去年の使い残しの花粉症の薬。

早速、夜飲んで寝ると、翌朝はくしゃみ連発はなし。

ただ、250228、夜になると、また症状が出ましたが・・・。

また今年も、高い花粉症の薬を買うときがきましたね★

これって、自分の体質の責任、つまり自己責任なのか?

花粉症の人、日本に30%くらいいると思いますが・・・。

何%になったら、杉の植え過ぎや、杉の管理しなさ過ぎの責任となるのか?

例えば、工場の煙で、地域住民の健康に被害があったら・・・。

工場の責任、「ただちに排煙を止めなさい」となると思いますが。

杉については、国の責任だと思うのですが。

まさか、花粉症の人が50%を超えても・・・。

「自分で高い薬を買いなさい」と言われるのか?

私が生きている間に、なんとか明確な答えが知りたいと思っています。

さて、過去問より、問題を見ていきましょう。

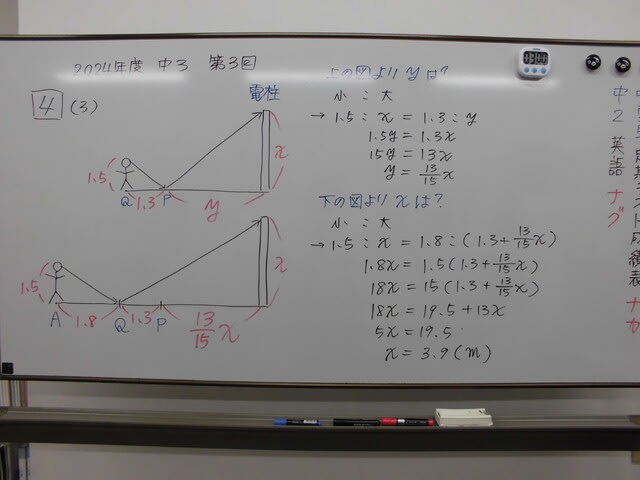

問題「直線lは直角二等辺三角形ABCの直角の頂点Aを通る直線で、BD、CEはそれぞれB、Cから直線lにひいた垂線です。このとき、BD+CE=DEとなります。これを証明しなさい」

出ました、「引き算の証明」「足し算の証明」ですね。

形は、とてもメジャーなものなので、必ず勉強しているはずです。

ただ、この証明、しっかり勉強すると4パターンあるのです。

一方の角度で、引き算か足し算か。

もう一方の角度で、引き算か足し算か。

4パターンを解説しているワークなどは、私は見たことがありません。

だから、私は「復習プリント」で4パターンを作りました。

子どもは、「面倒だ」と言っていますが・・・★

この問題、実際は穴埋めです。

ガチで解いたら4パターンあるので、採点が大変になります。

私が定期テストを作るとしても、穴埋めにするでしょうね。

それでは、解説を一緒に見てみましょう。

----------------------------------------------------------------------

△DBAと△EACにおいて

∠ADB=∠CEA=90°・・・①

△ABCは、直角二等辺三角形であるから、BA=AC・・・②

直線DEより

∠DBC+∠EAC+∠BAC=180°で、∠BAC=90°だから

∠DAB=180°-90°-∠EAC・・・③

△EACで、三角形の内角の和は180°であるから

∠ECA+∠EAC+∠AEC=180°だから

∠ECA=180°-90°-∠EAC・・・④

③④から、∠DAB=∠ECA・・・⑤

①②⑤より、直角三角形で、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから

△DBA≡△EAC

合同な図形の対応する辺は等しいから、

BD=AE、AD=CE

したがって、BD+CE=AE+AD

AE+AD=DEであるから、BD+CE=DE

----------------------------------------------------------------------

実際は、穴埋めでよかった・・・。

↑確認してみてくださいね。

今回、試験範囲のメインは・・・。

二等辺三角形、直角三角形、平行四辺形の証明、確率、箱ひげ図です。

けっこう、試験範囲が広いですよ。

私が図形の証明で重要視していて、できるようになってほしいのが・・・。

この、「引き算の証明」「足し算の証明」ですね。

同じ部分を引いたり足したりすると、合同が証明されるという。

普段アビットで使っている教材にも、学校の教科書にも出ています。

でも、できない子どもは、それを考えようとしないので・・・。

それで逃げてしまうと、「上位の人」ではなくなりますね★

ただ見てわかる「考えない」証明なら、ある程度誰でもできるので・・・。

「上位の人」になるなら、「引き算の証明」「足し算の証明」ができるといい。

「考える」部分ができると、いいかと思います。

↑数学の高得点、期待しています☆

----------------------------------------------------------------------