前回は江戸時代に外国への唯一の門戸であった長崎を紹介しましたが、対オランダと中国とは長崎が出入口でしたが、お隣の朝鮮との窓口は朝鮮通信使の最初の寄港地であった対馬でした。対馬には今も朝鮮通信使関連の施設や資料が数多く残っています。今回は、朝鮮通信使の歴史館もある対馬の中心地である厳原周辺を紹介します。

対馬はな行政的には長崎県なのですが、距離的には福岡に近く、高速フェリーも福岡港から壱岐を経由して4時間ほどで運行されています。一方、空路は長崎県ということもあってか長崎空港と福岡空港からDHC8が飛んでいます。南北が80kmあまり、東西は20kmに満たない南北に細長い島で、万関水道で上下の島に分かれています。島で唯一の空港は下(南)島の北端あたり、厳原の町は下島の東海岸の中央当たりにあります。九州との間は130km以上もありますが、韓国の釜山との間は50km程で高速船で1時間半の距離です。釜山とのフェリーは、上(北)島の北端にある国際港から出ていますが、島内バスの国際港行きに乗ると、韓国からの観光客であふれていて、いまだに少々マナーの悪さが気になります。この近さが、朝鮮通信使の玄関となったのでしょう。

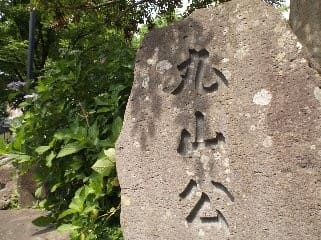

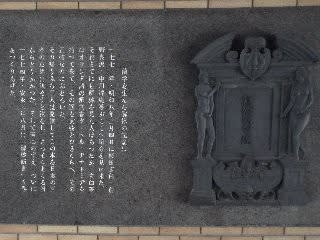

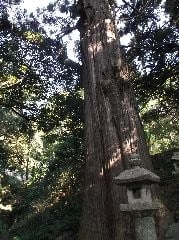

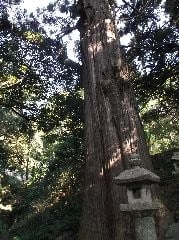

朝鮮通信使歴史館は、厳原の市街地の西にそびえる有明山の麓にあり、表には朝鮮国通信使之碑と刻まれた石碑があります。館の内部は通信使の歴史が展示されていて、通信使の服に着替えて写真が撮れるコーナーもあったようです。歴史館の前をそのまま西へ行って突き当りが万松院で対馬藩藩主の宋家の菩提寺です。本堂横の少々きつい階段を上っていくと天然記念物の大杉が立っていて、それを通り過ぎたころに歴代藩主夫妻の墓石がずらりと並んでいます。万松院の手前を左に入ると旧金石城の庭園跡で、長く土砂に埋まっていたものが発掘調査で出現したそうです。この庭園跡のさらに東には金石城の楼門が復元されています。また北側には対馬博物館があって、対馬の歴史や自然が紹介されています。

博物館の裏手の険しい道を上っていくと、清水山城の跡で朝鮮出兵の時に築かれたという山城で、三の丸、二の丸そして本丸跡という石垣も少しは残っていますが大半はがれきに近い状態の石の塊が残っています。二の丸までを往復しましたが、こんな険しいところに城を作らされたのは大変だったのではなかろうかと思います。万松院の方の「簡単に上れますよ」との言葉で上ることにしましたが、三の丸まででもかなりきつく、ガイドブックによると、ちょっとした登山の心構えだと書かれてました。ただ、上からは厳原の町並みや、その先の玄海灘まで見渡せる絶景が開けていました。

朝鮮通信使をもてなしたのは、市街地の東側にある国分寺で会ったそうで、お寺そのものは明治の火事で焼失し、本堂などはその後再建されたものですが、焼け残った山門だけが江戸時代の面影を伝えています。また市街地を2km程南に行った久田川の河口には対馬藩お船江跡があります。江戸初期に作られた船の係留港と造船所を兼ねた跡で、4つの突堤の大部分は石組もしっかりと残されています。ずいぶんと大きなもので、ここを起点にして朝鮮半島まで船出をしていったのでしょうか。

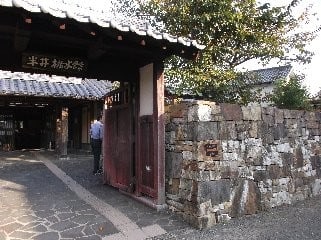

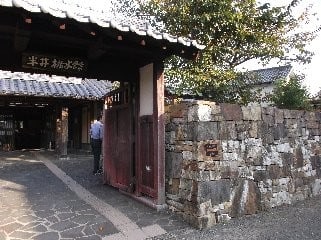

厳原の市街地には八幡神社などの神社も多く、石塀の続く武家屋敷通りなどもあります。市街地の北には、武家屋敷の門が2つ、家老家の長屋門と旧藩主の門から藩校の門になった旧日新館門が車の行きかう表通りに面して立っています。また、武家屋敷通りの近くには、樋口一葉の師匠であった半井桃水の生誕地とされる生家跡が地域コミュニティのセンターとなっていました。

朝鮮通信使の船は玄界灘を渡るといっても50km程ですから、方向を見誤ったということはなかったでしょうが、それより昔の遣唐使船は沿岸伝いに航行する航路のほかに東シナ海を横切る場合もあったそうです。航路を誤ったわけではなく、荒らしなどの影響もあったのでしょうが、空海の船も寧波ではなくもっと南に到着ではなく漂着したそうです。現代の船はGPSなどで自分の位置がわかり加速度センサとジャイロを併用してさらに正確に目的港に入港できるのでしょうが、当時の船は北極星などの磁石や天測などで方向を定めて板のでしょうか。ただ、地球年齢で考えると、磁石の指す北磁極も北極星の位置も不変では無いのですが、人類の歴史程度の尺度ではほぼ不変の指標なのでしょう。

対馬はな行政的には長崎県なのですが、距離的には福岡に近く、高速フェリーも福岡港から壱岐を経由して4時間ほどで運行されています。一方、空路は長崎県ということもあってか長崎空港と福岡空港からDHC8が飛んでいます。南北が80kmあまり、東西は20kmに満たない南北に細長い島で、万関水道で上下の島に分かれています。島で唯一の空港は下(南)島の北端あたり、厳原の町は下島の東海岸の中央当たりにあります。九州との間は130km以上もありますが、韓国の釜山との間は50km程で高速船で1時間半の距離です。釜山とのフェリーは、上(北)島の北端にある国際港から出ていますが、島内バスの国際港行きに乗ると、韓国からの観光客であふれていて、いまだに少々マナーの悪さが気になります。この近さが、朝鮮通信使の玄関となったのでしょう。

朝鮮通信使歴史館は、厳原の市街地の西にそびえる有明山の麓にあり、表には朝鮮国通信使之碑と刻まれた石碑があります。館の内部は通信使の歴史が展示されていて、通信使の服に着替えて写真が撮れるコーナーもあったようです。歴史館の前をそのまま西へ行って突き当りが万松院で対馬藩藩主の宋家の菩提寺です。本堂横の少々きつい階段を上っていくと天然記念物の大杉が立っていて、それを通り過ぎたころに歴代藩主夫妻の墓石がずらりと並んでいます。万松院の手前を左に入ると旧金石城の庭園跡で、長く土砂に埋まっていたものが発掘調査で出現したそうです。この庭園跡のさらに東には金石城の楼門が復元されています。また北側には対馬博物館があって、対馬の歴史や自然が紹介されています。

博物館の裏手の険しい道を上っていくと、清水山城の跡で朝鮮出兵の時に築かれたという山城で、三の丸、二の丸そして本丸跡という石垣も少しは残っていますが大半はがれきに近い状態の石の塊が残っています。二の丸までを往復しましたが、こんな険しいところに城を作らされたのは大変だったのではなかろうかと思います。万松院の方の「簡単に上れますよ」との言葉で上ることにしましたが、三の丸まででもかなりきつく、ガイドブックによると、ちょっとした登山の心構えだと書かれてました。ただ、上からは厳原の町並みや、その先の玄海灘まで見渡せる絶景が開けていました。

朝鮮通信使をもてなしたのは、市街地の東側にある国分寺で会ったそうで、お寺そのものは明治の火事で焼失し、本堂などはその後再建されたものですが、焼け残った山門だけが江戸時代の面影を伝えています。また市街地を2km程南に行った久田川の河口には対馬藩お船江跡があります。江戸初期に作られた船の係留港と造船所を兼ねた跡で、4つの突堤の大部分は石組もしっかりと残されています。ずいぶんと大きなもので、ここを起点にして朝鮮半島まで船出をしていったのでしょうか。

厳原の市街地には八幡神社などの神社も多く、石塀の続く武家屋敷通りなどもあります。市街地の北には、武家屋敷の門が2つ、家老家の長屋門と旧藩主の門から藩校の門になった旧日新館門が車の行きかう表通りに面して立っています。また、武家屋敷通りの近くには、樋口一葉の師匠であった半井桃水の生誕地とされる生家跡が地域コミュニティのセンターとなっていました。

朝鮮通信使の船は玄界灘を渡るといっても50km程ですから、方向を見誤ったということはなかったでしょうが、それより昔の遣唐使船は沿岸伝いに航行する航路のほかに東シナ海を横切る場合もあったそうです。航路を誤ったわけではなく、荒らしなどの影響もあったのでしょうが、空海の船も寧波ではなくもっと南に到着ではなく漂着したそうです。現代の船はGPSなどで自分の位置がわかり加速度センサとジャイロを併用してさらに正確に目的港に入港できるのでしょうが、当時の船は北極星などの磁石や天測などで方向を定めて板のでしょうか。ただ、地球年齢で考えると、磁石の指す北磁極も北極星の位置も不変では無いのですが、人類の歴史程度の尺度ではほぼ不変の指標なのでしょう。