前回は上野の隣の谷中を紹介しました。美術館や博物館の集中している上野の隣にあることもあって、谷中にも大名時計博物館や朝倉彫塑美術館があります。朝倉美術館には猫の部屋があって、数多くの猫の彫塑であふれていますが、本物の猫が町中にあふれるほどいる所もあちこちにあります。その中でも尾道が有名ですが、尾道はこのコラムでも紹介してしまったので、今回は島中に猫が居る香川県の小さな島の男木島を紹介します。

男木島は高松の沖合10kmほどに浮かぶ小さな島で行政区画としては高松市になります。人口は160人程度ですが、さすがにどうもネコよりはまだ人間の方が多そうで、観光情報に書かれてるようにはネコには会いませんでした。高松港からフェリーは高松港の防波堤に建つ玉藻灯台をかすめ屋島を右手に見て20分ほどで経由地の鬼が島伝説のある女木島に入港します。鬼が島伝説の女木島らしく防波堤の上には港の方を眺める鬼の像が置かれています。女木島のフェリー乗り場の建物は斜めの屋根のある建物をやや低い廊下でつないだきれいな建物です。さらに20走って男木島に到着しますが、こちらのフェリー乗り場は網目模様の屋根で覆われた建物、女木島も男木島もフェリー乗り場は凝っています。

高松港からのフェリーは、2時間おきで男木島で折り返しの時に20分ほど停泊するので、島の滞在は2時間20分か4時間20分ということになりますが、島の北端の岬まで足を延ばさないのであれば2時間20分あれば散歩できそうなくらいの小ささです。このフェリーで往復ともに何組かの同じ家族に会いました。春の彼岸の頃でしたから、島を離れた人たちが墓参りに訪れたのではないかと思います。過疎の進む島でお墓だけは島に残しているのでしょう。

、男木島は、石垣と階段の集落しかないような島ですが、のんびりと散策してもよさそうな島の一つです。男木島の港は西向きで、港の周辺に集落があります。この集落の後方の小高い山の中腹に豊玉姫神社があって、石垣の間の石段を上ってゆくと小さな社があります。神社そのものより、ここからの瀬戸内海の眺めがゆったりしていて、はるか遠くには瀬戸大橋の主塔らしきものも眺められます。石段は少々きついのですが、上る価値ありです、というよりは、この神社以外にはさしたる観光名所はあまりなさそうです。島中の家の壁などに前衛的なアート作品が点在しますが、はっきり言って、あまり見たいという気持ちは起こりません。石垣と石段と古民家の作り出す風景の方が芸術的のように思います。ところで、島にいる猫ですが、ほとんどみかけませんでした、なので写真もありません。

桃太郎伝説は日本中にありますが、有名なものは岡山県のもののようです。桃太郎が対峙したと言われている鬼の住む鬼が島もあちこちにありますが、桃太郎が岡山県ならば、対岸の香川県の沖合に浮かぶ女木島は格好の位置関係になりそうです。女木島には鬼が住んでいたという洞窟もありますが、いかにも観光用という匂いがするので下船をしませんでした。男木島には鬼にまつわる伝説はなく、観光客の目的はもっぱら猫なのだそうです。猫は年老いると鬼ではありませんが鬼と同様に人間に危害を与える猫又と呼ばれる妖怪になるという伝説がありますが、そうだとしたら男木島は猫又だらけになってしまいそうです。各地に伝わる伝説は、人から人へ口伝えで引き継がれて北でしょうが、現在では民話のしゃべり口を含めて映像のデータベースかされて保存されているようです。コンピュータやスマホの規格は日々変わっているの現状、これらのデータベースって未来にも再生できるのでしょうか。

男木島は高松の沖合10kmほどに浮かぶ小さな島で行政区画としては高松市になります。人口は160人程度ですが、さすがにどうもネコよりはまだ人間の方が多そうで、観光情報に書かれてるようにはネコには会いませんでした。高松港からフェリーは高松港の防波堤に建つ玉藻灯台をかすめ屋島を右手に見て20分ほどで経由地の鬼が島伝説のある女木島に入港します。鬼が島伝説の女木島らしく防波堤の上には港の方を眺める鬼の像が置かれています。女木島のフェリー乗り場の建物は斜めの屋根のある建物をやや低い廊下でつないだきれいな建物です。さらに20走って男木島に到着しますが、こちらのフェリー乗り場は網目模様の屋根で覆われた建物、女木島も男木島もフェリー乗り場は凝っています。

高松港からのフェリーは、2時間おきで男木島で折り返しの時に20分ほど停泊するので、島の滞在は2時間20分か4時間20分ということになりますが、島の北端の岬まで足を延ばさないのであれば2時間20分あれば散歩できそうなくらいの小ささです。このフェリーで往復ともに何組かの同じ家族に会いました。春の彼岸の頃でしたから、島を離れた人たちが墓参りに訪れたのではないかと思います。過疎の進む島でお墓だけは島に残しているのでしょう。

、男木島は、石垣と階段の集落しかないような島ですが、のんびりと散策してもよさそうな島の一つです。男木島の港は西向きで、港の周辺に集落があります。この集落の後方の小高い山の中腹に豊玉姫神社があって、石垣の間の石段を上ってゆくと小さな社があります。神社そのものより、ここからの瀬戸内海の眺めがゆったりしていて、はるか遠くには瀬戸大橋の主塔らしきものも眺められます。石段は少々きついのですが、上る価値ありです、というよりは、この神社以外にはさしたる観光名所はあまりなさそうです。島中の家の壁などに前衛的なアート作品が点在しますが、はっきり言って、あまり見たいという気持ちは起こりません。石垣と石段と古民家の作り出す風景の方が芸術的のように思います。ところで、島にいる猫ですが、ほとんどみかけませんでした、なので写真もありません。

桃太郎伝説は日本中にありますが、有名なものは岡山県のもののようです。桃太郎が対峙したと言われている鬼の住む鬼が島もあちこちにありますが、桃太郎が岡山県ならば、対岸の香川県の沖合に浮かぶ女木島は格好の位置関係になりそうです。女木島には鬼が住んでいたという洞窟もありますが、いかにも観光用という匂いがするので下船をしませんでした。男木島には鬼にまつわる伝説はなく、観光客の目的はもっぱら猫なのだそうです。猫は年老いると鬼ではありませんが鬼と同様に人間に危害を与える猫又と呼ばれる妖怪になるという伝説がありますが、そうだとしたら男木島は猫又だらけになってしまいそうです。各地に伝わる伝説は、人から人へ口伝えで引き継がれて北でしょうが、現在では民話のしゃべり口を含めて映像のデータベースかされて保存されているようです。コンピュータやスマホの規格は日々変わっているの現状、これらのデータベースって未来にも再生できるのでしょうか。

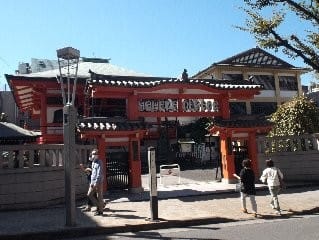

東急の池上駅からはこちらが本来の参道で、古いたたずまいの店や道標が合ったりして、門前町の様相を残しています。

東急の池上駅からはこちらが本来の参道で、古いたたずまいの店や道標が合ったりして、門前町の様相を残しています。

産寧坂の途中から左に折れて下っていくと二寧坂で、こちらも二年坂の表記が存在します。産寧坂からの入り口が石段になっていて、町並みを見下ろすことができ、これも絵になる風景です。産寧坂と同様に電線の地下埋が完了して、空をすっきり見ることができます。この町並みの中に古民家を利用したスタバの店があって、スタバにもいろんなレアものがることに感心します。太宰府天満宮の参道には隈研吾設計の店があり、ソウルには1剣軒だけですがハングル表記の店がありました。中国では「星巴克」と漢字表記をされているのだそうですが、あまり記憶にありません。二寧坂をさらに丸山公園方向に行くと一念坂となるそうですが、この坂があった認識が無いのでここでは紹介できません。

産寧坂の途中から左に折れて下っていくと二寧坂で、こちらも二年坂の表記が存在します。産寧坂からの入り口が石段になっていて、町並みを見下ろすことができ、これも絵になる風景です。産寧坂と同様に電線の地下埋が完了して、空をすっきり見ることができます。この町並みの中に古民家を利用したスタバの店があって、スタバにもいろんなレアものがることに感心します。太宰府天満宮の参道には隈研吾設計の店があり、ソウルには1剣軒だけですがハングル表記の店がありました。中国では「星巴克」と漢字表記をされているのだそうですが、あまり記憶にありません。二寧坂をさらに丸山公園方向に行くと一念坂となるそうですが、この坂があった認識が無いのでここでは紹介できません。

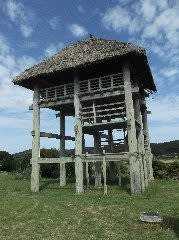

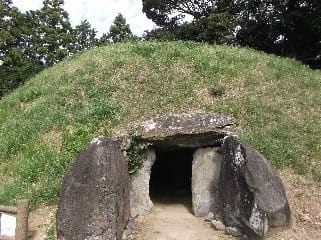

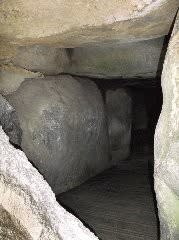

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。