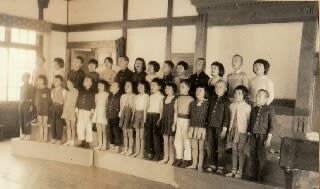

この写真は、今はもうない三草小学校(現加東市立三草小)の木造校舎の講堂で合唱している児童のようすです。おそらく昭和30年代ではないかと思います。男の子は丸刈り、学生服姿が目立ちます。木造校舎の講堂は威厳を感じさせますね。私は社小学校でしたが、講堂は白壁で装飾があり特別な感じを受けていたことを憶えています。この舞台で歌を歌ったり劇を披露したりしたのでしょう。

ぜひ残しておきたい写真というものがありますが、今日紹介するこの写真もその一枚といえるでしょう。

社町立三草小学校(現加東市立三草小)の校舎を背に、三草川に架かる橋の上で記念写真を撮ったもの。いつ頃でしょうか。昭和40年代ではないかと思います。

この写真には、今はない同小の木造校舎が写っています。また、児童が座っている橋もありません。現在は、やしろ国際学習塾の建物が、そして、コンクリート橋が架かっています。今もあるといえば、そのものかどうか分かりませんが、松並木の松でしょうか。藤原静子先生(加東市社)の学級のようです。憶えのある方はご連絡を。

社町立三草小学校(現加東市立三草小)の校舎を背に、三草川に架かる橋の上で記念写真を撮ったもの。いつ頃でしょうか。昭和40年代ではないかと思います。

この写真には、今はない同小の木造校舎が写っています。また、児童が座っている橋もありません。現在は、やしろ国際学習塾の建物が、そして、コンクリート橋が架かっています。今もあるといえば、そのものかどうか分かりませんが、松並木の松でしょうか。藤原静子先生(加東市社)の学級のようです。憶えのある方はご連絡を。

この写真は昭和43年(1968)の社小学校空中写真です。運動場に社小の校章と1968の人文字が見えます。ちょうど私が社中学校3年だった年で、プールが完成し一度はプールで泳がせてやろうということで中学校から泳ぎに来た記憶があります。

写真上部には千鳥川。そこには小学生時代に泳いだ井堰が写っています。地区で並んで歩いて行き、井堰の上から上級生に突き落とされて泳ぎを習得しました。運動場の写真上部には懐かしい「松林」が写っています。大きな庭石も見えます。戦中は八城神社があったことは大人になってから知りました。運動場の下の部分には柳の木も見えます。夏休みのセミ採りが懐かしくよみがえってきます。今はもうない木造校舎。西の便所も写っていました。「青い紙やろか、赤い紙やろか」の怖い学校の便所でした。

学校周辺の風景もずいぶん変わりました。当時あった池の一部や田圃は住宅地になっています。44年の歳月が過ぎたのです。

写真上部には千鳥川。そこには小学生時代に泳いだ井堰が写っています。地区で並んで歩いて行き、井堰の上から上級生に突き落とされて泳ぎを習得しました。運動場の写真上部には懐かしい「松林」が写っています。大きな庭石も見えます。戦中は八城神社があったことは大人になってから知りました。運動場の下の部分には柳の木も見えます。夏休みのセミ採りが懐かしくよみがえってきます。今はもうない木造校舎。西の便所も写っていました。「青い紙やろか、赤い紙やろか」の怖い学校の便所でした。

学校周辺の風景もずいぶん変わりました。当時あった池の一部や田圃は住宅地になっています。44年の歳月が過ぎたのです。

昨日のブログで紹介した加東市岡本の碩安寺境内に置かれている宝珠瓦です。地上で見ると大きいことに驚きました。瓦には銘が刻まれています。弘化4年(1847)の文字が刻まれていますから165年前のものです。

加東市岡本の広々とした田圃と集落を見渡せるところに碩安寺があります。浄土宗天真山の山号が山門に掲げられています。山門のすぐそばには天を衝くような杉の大木が屹立しています。

東条町史によれば、真誉開基の浄土宗の寺と伝えられ、また、古老の話では、源平合戦で滅んだ平家の一門の子弟がのがれてこの地に住んだとも伝えられているそうです。落武者が念仏を唱えていたのでこの地に念仏が広がり浄土宗の寺院となったとも伝えられているようです。

静まりかえった境内の一角にお堂の屋根の天辺にある宝珠瓦が置いてありました。瓦には弘化4年(1847)の年号が刻まれています。

東条町史によれば、真誉開基の浄土宗の寺と伝えられ、また、古老の話では、源平合戦で滅んだ平家の一門の子弟がのがれてこの地に住んだとも伝えられているそうです。落武者が念仏を唱えていたのでこの地に念仏が広がり浄土宗の寺院となったとも伝えられているようです。

静まりかえった境内の一角にお堂の屋根の天辺にある宝珠瓦が置いてありました。瓦には弘化4年(1847)の年号が刻まれています。

7月25日は私の町内会である加東市の社三区の中田町(なかたまち)町内会がお祀りしている御大神宮さんのお祭りの日です。かつて、社市街地でもっとも賑やかだったといわれる田町筋にあった御大神宮の祠は現在佐保神社境内に遷されています。場所は変わっても、元の祠があった田町筋の町内会で今も祀り続けているのです。私も小さい頃から7月の25日の夕方には御大神宮さんにお参りして町内家内の安全と繁栄を祈り続けてきました。

御大神宮さんの由来、田町の歴史はこれまで何度もこのブログで紹介してきましたが、年に一回ですので再掲します。

この小宮について、故・服部千代子さん(中田町)はこんな言い伝えを紹介しています。

江戸時代のはじめの頃、ある日、空から御幣がひらひらと舞い落ちてきたので、人々は「これは勿体ないことだ。おろそかにできない」と、お金を出し合って家の前に小さな祠を建てたそうです。小さいながらも玉垣で囲って立派なものだったといいます。その後、昭和のはじめになって、田町筋(県道)を清水行や三田行の定期バスが通ることになり、幅5メートルほどの道の真ん中あたりまではみ出していた祠を移転することになりました。当時の町内会長さんが佐保神社の宮司さんに相談を持ちかけたところ、佐保神社の境内に移すことになったのです。

服部さんの手記では、「遠い昔、江戸時代の初期だったかもしれません」と書いてあり、時期ははっきりしていません。「空から御幣がひらひらと降ってきた」から思い浮かんでくるのが、お伊勢参りとの関係です。伊勢信仰は江戸時代に絶頂を迎えます。全国各地から人々はお伊勢参りの旅にでかけました。その信仰を広めるために各地にお札を配っています。元禄時代にはお札を各地に降らしたという記録もあるそうです。中田町に降ってきた御幣もそうしたものだったかもしれません。 こうして田町筋につくられた御大神宮さんの祠が佐保神社の境内に遷されたわけです。

もう一つ、御大神宮さんについて歴史を紹介します。それは玉垣に刻まれた「加東米穀取引所」という字についてであります。

加東米穀取引所とは?これは明治中頃から大正初期まで田町にあった米の取引所の名前です。当時の米の取引といえば、大阪の堂島が知られていますが、兵庫県では、神戸や姫路、そして社の取引所で行われていたのです。田町通りはこの米穀取引所に集まる人たちで賑わったそうです。電信や電話が発達していなかった頃、大阪の米の相場を旗振りで知らせたというのです。大阪から神戸、そして志方の城山などを中継して、社の田町通りに建てられた櫓から望遠鏡でのぞいて値段の上下を知り、それを小僧さんが大声で知らせてまわった、といいます。城山から社までは地図上で測ってみると、直線で約14キロほどです。本当に見えるのかを実験した方があり、結果は十分見えたそうです。

御大神宮さんの由来、田町の歴史はこれまで何度もこのブログで紹介してきましたが、年に一回ですので再掲します。

この小宮について、故・服部千代子さん(中田町)はこんな言い伝えを紹介しています。

江戸時代のはじめの頃、ある日、空から御幣がひらひらと舞い落ちてきたので、人々は「これは勿体ないことだ。おろそかにできない」と、お金を出し合って家の前に小さな祠を建てたそうです。小さいながらも玉垣で囲って立派なものだったといいます。その後、昭和のはじめになって、田町筋(県道)を清水行や三田行の定期バスが通ることになり、幅5メートルほどの道の真ん中あたりまではみ出していた祠を移転することになりました。当時の町内会長さんが佐保神社の宮司さんに相談を持ちかけたところ、佐保神社の境内に移すことになったのです。

服部さんの手記では、「遠い昔、江戸時代の初期だったかもしれません」と書いてあり、時期ははっきりしていません。「空から御幣がひらひらと降ってきた」から思い浮かんでくるのが、お伊勢参りとの関係です。伊勢信仰は江戸時代に絶頂を迎えます。全国各地から人々はお伊勢参りの旅にでかけました。その信仰を広めるために各地にお札を配っています。元禄時代にはお札を各地に降らしたという記録もあるそうです。中田町に降ってきた御幣もそうしたものだったかもしれません。 こうして田町筋につくられた御大神宮さんの祠が佐保神社の境内に遷されたわけです。

もう一つ、御大神宮さんについて歴史を紹介します。それは玉垣に刻まれた「加東米穀取引所」という字についてであります。

加東米穀取引所とは?これは明治中頃から大正初期まで田町にあった米の取引所の名前です。当時の米の取引といえば、大阪の堂島が知られていますが、兵庫県では、神戸や姫路、そして社の取引所で行われていたのです。田町通りはこの米穀取引所に集まる人たちで賑わったそうです。電信や電話が発達していなかった頃、大阪の米の相場を旗振りで知らせたというのです。大阪から神戸、そして志方の城山などを中継して、社の田町通りに建てられた櫓から望遠鏡でのぞいて値段の上下を知り、それを小僧さんが大声で知らせてまわった、といいます。城山から社までは地図上で測ってみると、直線で約14キロほどです。本当に見えるのかを実験した方があり、結果は十分見えたそうです。

加東市新定の県道小野藍本線から東条川を跨ぐ高橋を渡ってゆるやかなカーブの上り坂に入る手前の分かれ道に一本の道標が立っています。

「安国寺」と刻まれています。安国寺は室町幕府第6代将軍の足利義教の首塚(宝筺印塔)があることで知られる臨済宗の寺で、加東四国八十八ヶ所霊場の第六十九番霊場でもあります。この道標は「加東四国のへんろみち」を示すものです。指を指す手の下に「左 六拾九番札所」と刻まれています。

この道を通る時に必ず目に入るこの道標。今日は久し振りに車を止めて写真を撮りました。

「安国寺」と刻まれています。安国寺は室町幕府第6代将軍の足利義教の首塚(宝筺印塔)があることで知られる臨済宗の寺で、加東四国八十八ヶ所霊場の第六十九番霊場でもあります。この道標は「加東四国のへんろみち」を示すものです。指を指す手の下に「左 六拾九番札所」と刻まれています。

この道を通る時に必ず目に入るこの道標。今日は久し振りに車を止めて写真を撮りました。

この写真は、県立社高等女学校の運動会の記念写真のようです。女子生徒の後方の得点板には「第二十回体錬会各組得点表」と書いてあります。また、写真右端には「兵庫県立社高等女学校」の校名と校章が染め抜かれた旗が見えます。さらに後ろの景色は高台になっており、段々畑の上に民家も写っているいることから嬉野台地の西端だと思われます。

県立社高等女学校の跡地は、現在裁判所などが建てられています。私が初任で加古川市立川西小学校に勤務したとき、教務主任だった大西和子先生が社高等女学校の話を懐かしく語っておられたことを思い出します。「軍事教練のとき、馬に乗った松尾大佐の姿がりりしくてねえ」と。ひょっとしたら、大西先生もこの写真の時代を過ごされたのではと思ったりします。

社高等女学校を引き継いだ県立社高校の校舎は現在、嬉野台に聳え立っています。来年創立百周年を迎えますが、高女時代の大先輩でその祝いの集いでお出会いしたいものです。

県立社高等女学校の跡地は、現在裁判所などが建てられています。私が初任で加古川市立川西小学校に勤務したとき、教務主任だった大西和子先生が社高等女学校の話を懐かしく語っておられたことを思い出します。「軍事教練のとき、馬に乗った松尾大佐の姿がりりしくてねえ」と。ひょっとしたら、大西先生もこの写真の時代を過ごされたのではと思ったりします。

社高等女学校を引き継いだ県立社高校の校舎は現在、嬉野台に聳え立っています。来年創立百周年を迎えますが、高女時代の大先輩でその祝いの集いでお出会いしたいものです。

社町立三草小学校の空中写真です。この写真は友人の母上が三草小に勤務されていた当時のアルバムにあったものです。小学校の運動場には児童でつくった人文字「三草」の文字がくっきりと見えます。

現在の三草小学校は昭和53年(1978)に三草中学校跡に移転しており、今は、この地にはやしろ国際学習塾があります。江戸時代には三草藩陣屋があった場所で、明治になって小学校が建てられ、やがて、平成3年(1991)に社町の国際交流、芸術文化活動の殿堂としてのLOCホールをもつ国際学習塾が建てられたのです。

写真がいつ頃のものかはっきりと分かりませんが、昭和30年代のものかと思われます。小学校の前を流れる三草川、松並木、三草の街並みなど懐かしい風景が写っていますが、国道372号は写っていません。人文字に憶えのある方がおられればご連絡を。

現在の三草小学校は昭和53年(1978)に三草中学校跡に移転しており、今は、この地にはやしろ国際学習塾があります。江戸時代には三草藩陣屋があった場所で、明治になって小学校が建てられ、やがて、平成3年(1991)に社町の国際交流、芸術文化活動の殿堂としてのLOCホールをもつ国際学習塾が建てられたのです。

写真がいつ頃のものかはっきりと分かりませんが、昭和30年代のものかと思われます。小学校の前を流れる三草川、松並木、三草の街並みなど懐かしい風景が写っていますが、国道372号は写っていません。人文字に憶えのある方がおられればご連絡を。

この写真も懐かしの社町立社小学校(現加東市立社小学校)が木造校舎だった頃のものです。おそらく講堂の校舎2階から撮影したものでしょう。築山のあたりを先生が下校していく風景でしょうか。こうした場所から、この角度で撮った写真は珍しいと思います。友人の母上が当時社小に勤務されていたのでこのような写真があったのでしょう。

写真には懐かしの木造校舎の本館と右側に理科室棟が写っています。

写真には懐かしの木造校舎の本館と右側に理科室棟が写っています。

今日紹介する写真も友人の持ち込んだアルバムの中の一枚です。運動場でオルガンをひく先生を囲んで遊戯をしているように見えます。後方でそのようすを並んで見ている生徒の姿も写っています。さらに運動場の後方には鉄棒などもあり、白い服装で運動しているように見えます。

左手後方に松林が見えます。これは社小学校にあった松林に間違いありません。その向こうには三草山も見えます。問題はいつの頃のものか、ということですが、アルバムの他の写真から戦前、昭和初期ではないかと考えるのですが、松林に八城神社が設けられたのは昭和11年(1936)。この写真には写っていませんから、それ以前か、それとも戦後のものか、分かりません。どなたか写真の風景に見覚えのある方、情報をお知らせください。

左手後方に松林が見えます。これは社小学校にあった松林に間違いありません。その向こうには三草山も見えます。問題はいつの頃のものか、ということですが、アルバムの他の写真から戦前、昭和初期ではないかと考えるのですが、松林に八城神社が設けられたのは昭和11年(1936)。この写真には写っていませんから、それ以前か、それとも戦後のものか、分かりません。どなたか写真の風景に見覚えのある方、情報をお知らせください。

友人の持ち込んだ古いアルバムに珍しい写真がありました。この写真には「NHK放送記念29.8.7」と書いてあります。58年前の写真。私が生まれた翌年のことです。どこか見覚えのあるその場所は、社町立社小学校の講堂のようです。この講堂で、学芸会をしたり、お話を聴く会をした記憶があります。この写真では舞台で合唱をしていますが、NHKに出演したのでしょうか。後段中央に藤原静子先生のお若い頃の姿が見えました。

この写真も友人が持ち込んだアルバムの中の一葉です。写っているのは昭和30年(1955)頃の社町立社小学校(現加東市立社小学校)の運動会の風景だと思われます。

ブルマ姿の女子演技でしょう。写した場所は本館2階の教室だと思われます。左の端に懐かしい松林の松が写っていますし、運動場の向こう側(東)は林と田圃が広がっています。現在は住宅地、幼稚園になっています。遙か向こうにうっすらと三草山も見えます。手前のテントの側には、いろんな模様の番傘が写っています。そういえば、小学校時代の置き傘は番傘だったことを思い出しました。

ブルマ姿の女子演技でしょう。写した場所は本館2階の教室だと思われます。左の端に懐かしい松林の松が写っていますし、運動場の向こう側(東)は林と田圃が広がっています。現在は住宅地、幼稚園になっています。遙か向こうにうっすらと三草山も見えます。手前のテントの側には、いろんな模様の番傘が写っています。そういえば、小学校時代の置き傘は番傘だったことを思い出しました。

友人が持ち込んだ写真の中に懐かしい社小学校の風景がありました。友人の母上の写真ですが、撮影場所が懐かしい思い出のある場所だったので紹介します。

私が通っていたのは昭和35年から41年。社小学校は木造校舎だったのですが、本館から運動場に出るには、独立棟だった理科教室との間を通っていました。写真はちょうどその場所で写されており、左側に本館、右側に理科教室、運動場の向こうに柳の木が見えます。夏にはスズカケの木や柳の木にとまっているセミを捕りにきました。そんな思い出の場所ですが、こんな場所の写真はありません。嬉しい発見でした。

私が通っていたのは昭和35年から41年。社小学校は木造校舎だったのですが、本館から運動場に出るには、独立棟だった理科教室との間を通っていました。写真はちょうどその場所で写されており、左側に本館、右側に理科教室、運動場の向こうに柳の木が見えます。夏にはスズカケの木や柳の木にとまっているセミを捕りにきました。そんな思い出の場所ですが、こんな場所の写真はありません。嬉しい発見でした。

懐かしい風景と恩師の顔。友人から見せて貰った一葉の写真には小学校時代の社町立社小学校の中庭と恩師の姿が写っていました。私が卒業したのが昭和41年3月。その頃の写真ではないかと思います。

当時は勿論木造校舎。本館と北館の間の中庭には金網のゲージがありました。アヒルやその他の鳥も飼っていたと思います。当番で世話をしていてアヒルが卵を産むと校長室へ持って行っていたことを覚えています。

写真の背景になっている木造校舎は1年生の教室。この校舎は一段と古かったように思います。一年生の担任は梶原先生。何か悪いことをすると、黒板の前に立たされて説教を受けて、おでこをぽんと押される。すると後頭部が黒板にあたる、という格好でした。妙にそんなことを覚えています。もう半世紀近く前の記憶になってしまいましたが、恩師のお若い頃のお顔を見ていると懐かしい記憶が次々とよみがえってきました。

当時は勿論木造校舎。本館と北館の間の中庭には金網のゲージがありました。アヒルやその他の鳥も飼っていたと思います。当番で世話をしていてアヒルが卵を産むと校長室へ持って行っていたことを覚えています。

写真の背景になっている木造校舎は1年生の教室。この校舎は一段と古かったように思います。一年生の担任は梶原先生。何か悪いことをすると、黒板の前に立たされて説教を受けて、おでこをぽんと押される。すると後頭部が黒板にあたる、という格好でした。妙にそんなことを覚えています。もう半世紀近く前の記憶になってしまいましたが、恩師のお若い頃のお顔を見ていると懐かしい記憶が次々とよみがえってきました。